学園ニュース

いきいきシニアコース(第16回)

「からだとこころを元気にする食事法」

今回は管理栄養士の花谷遊雲子(ゆうこ)さんのお話で、まずウオーミングアップとして

背伸び⇒腰廻し⇒先生とじゃんけん からスタート!

腰を廻すのは腸の働きを活性化するそうです

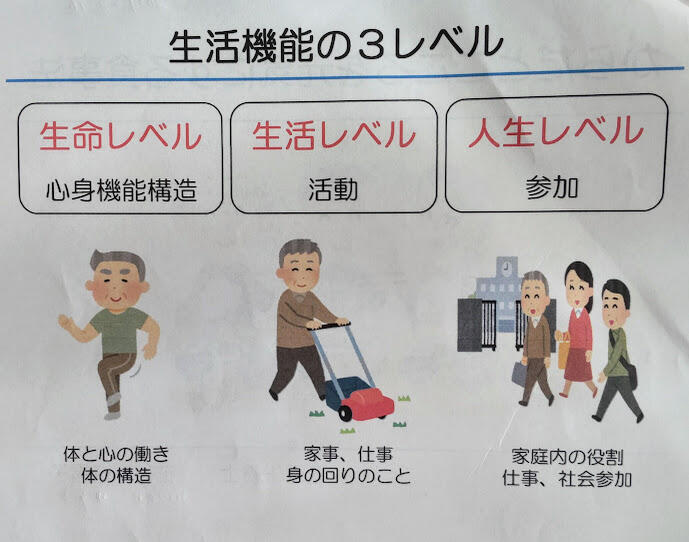

生活の機能には3つのレベルがあり、

加齢とともに生活機能は変化していきますが、

要介護になる主な原因として、男性は「脳血管疾患(脳卒中)」、女性は「認知症」が一番多いそうです。

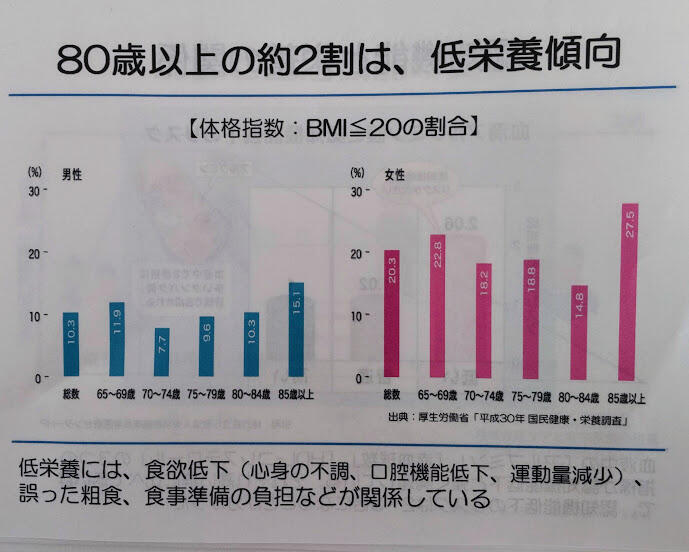

そして、脳梗塞は栄養過多だけでなく低栄養も要因となるので「食べ過ぎ」だけじゃなく「食べなさ過ぎ」もよくないのです。

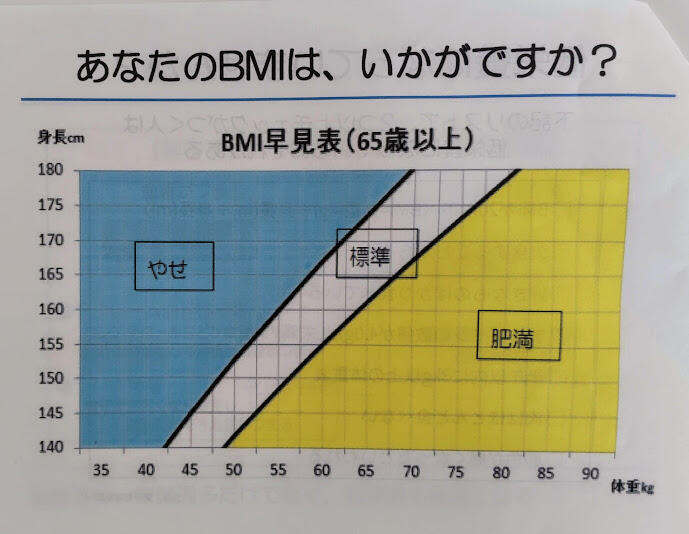

あなたのBMIは、いかがですか?

元々瘦せている人が「やせ」の領域に入っていても問題はないのですが、この数ヶ月で痩せてきたなら要注意です。

次に「食の3機能」として

1、栄養・・・生命の維持

2、感覚・・・おいしさ、満足感

3、生体調節・・・体調リズム、生体防御

特に「おいしさ、満足感」というのは大切で、嫌な人と食事を共にすると食中毒になる率が高くなるそうです(笑)

料理は脳トレ!

デュアルタスク(2つのことを同時に行うこと)は脳がより活性化します。

シニアの食事法としては、

量や質だけでなく、食べ方(リズム、咀嚼、楽しむ ♪こと)も大切です。

食事を分けて食べると血糖値のコントロールができますが、

同じ量のタンパク質を2回、4回、8回と分けて摂った場合、4回で摂るパターンが最も高い筋タンパク質合成を示したというデータがあるそうです。

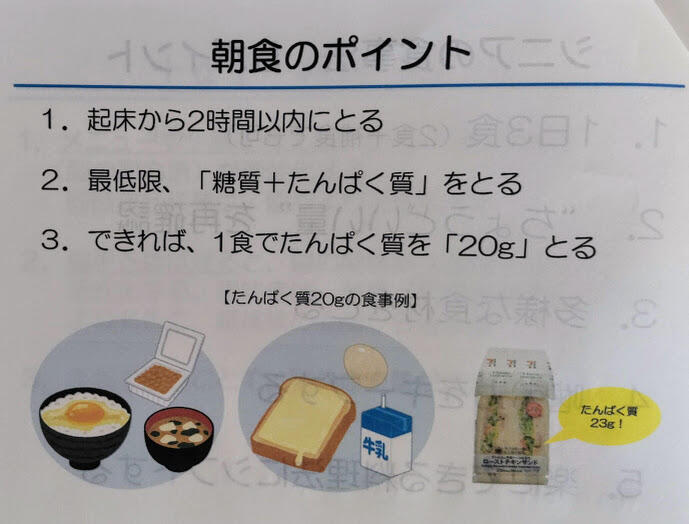

朝食のポイントとしては、

高齢者は若年者と比べて、体内での筋肉合成力が低下しているため、

日々の食事から十分なたんぱく質を摂ることが必要だそうです。

タンパク質はセロトニンなどの材料となり、気持ちの安定の面でも重要な栄養素です。

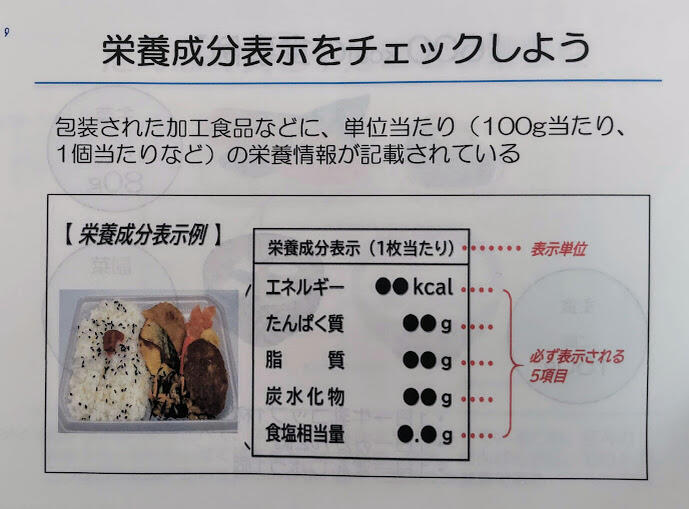

買い物をした加工食品などに、単位当たりの栄養情報が記載されているので、私もこれからはチョット気にして見てみようと思います。

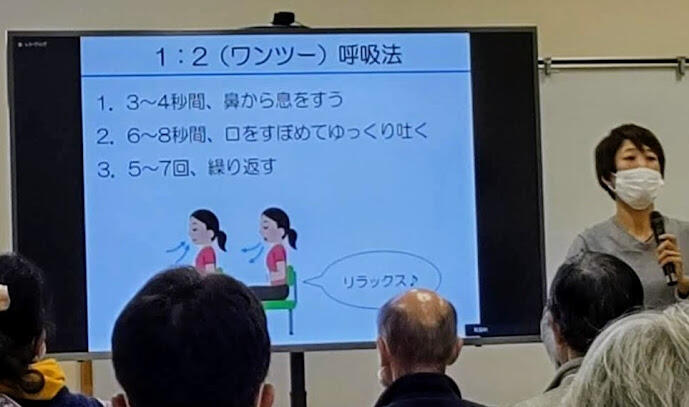

最後に「1:2(ワンツー)呼吸法」でリラックスして終了しました。

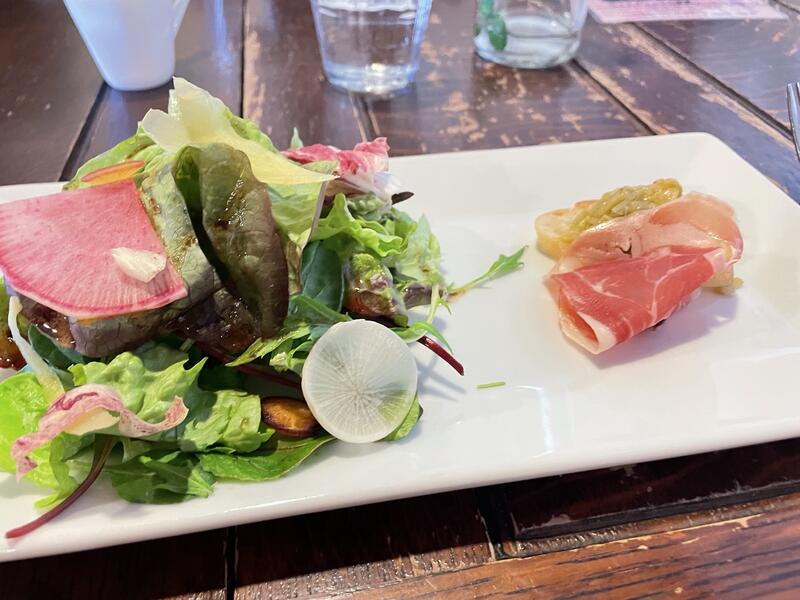

守谷を知るコース第15回目

守谷を知るコースの15回目は、郊外授業。

「守谷のイタリアを見て食す・さくら坂VIVACEの見学とランチ」でした。

テレビで何度も取り上げられている守谷を代表するレストランであり、その風景がまるでイタリアに小旅行に来た気分になれると人気を呼んでいるさくら坂VIVACE。

高台からは広がる田園が見渡せて、この日は富士山とスカイツリーも見ることができました。

まずは、ガーデンの見学です。

オーナーのお父様が案内をしてくれました。

元々はお寿司屋さんの別邸だった和風の建物を少しずつ造り直し、10年かけてこのガーデンをイタリアのような雰囲気にしてきたそう。

完成はしておらず、常に新しいアイデアを思いついてはリニューアルしたり増築していて、今はハーブ畑のスペースを準備中です。

普段は入れない奥のツリーハウスの見学もさせていただきました。

こちらも全て手作りであり、お孫さんのために造ったそうです。

ガーデンを堪能したあとは、レストラン内でお楽しみのランチタイム。

冒頭に後藤オーナーシェフからのお話をいただきました。

イタリアで料理の修行をして、帰国後にさくら坂VIVACEを開店。

地元の野菜や食材を使ったイタリア料理を提供するだけでなく、青空市場やベスパジャパンなど様々なイベントを企画運営しています。

おいしい料理を届けると共に地域のプラットフォームにしたいという思いが伝わりました。

また、賑やかな青空市場(メルカート)の再開が待ち遠しいですね。

ウェルカムドリンクはほうじ茶をベースとした冬限定のオリジナル。

地元野菜を使ったサラダとミネストローネと続きます。

メインのパスタは3種類から選ぶことができました。

小菅農園のトマトを使ったパスタ、ジーバナ農園の白菜を使ったパスタ、稲敷直送のマッシュルームのパスタ。

わたしは悩んだ末に、マッシュルームのペペロンチーノにしました。

新鮮なマッシュルームがふんだんに乗ったペペロンチーノはとてもおいしかったです!

食後は、いちごのパンナコッタとドリンク。

お腹も大満足のランチコースで、みなさん歓談しながら美味しい時間を過ごしました。

お天気にも恵まれて、ガーデンを散策して、おいしいイタリアンランチを堪能する、スペシャルな講座になりました!

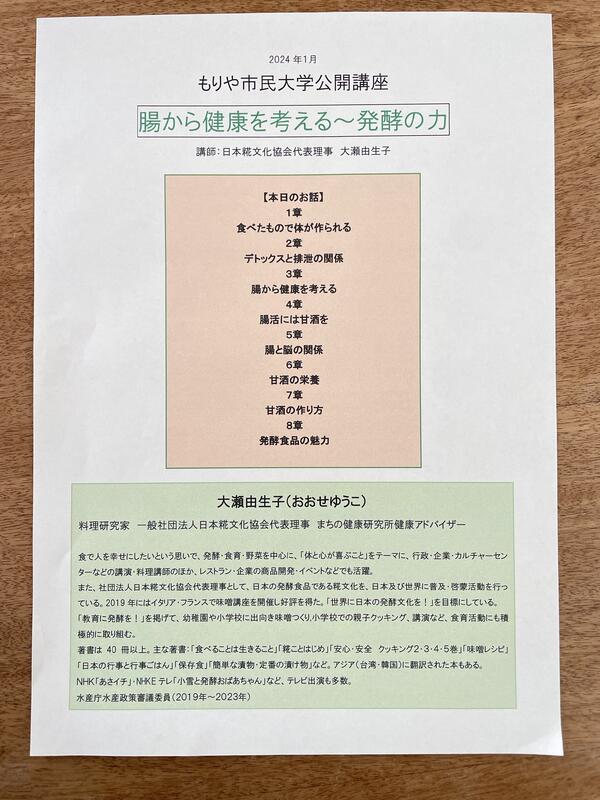

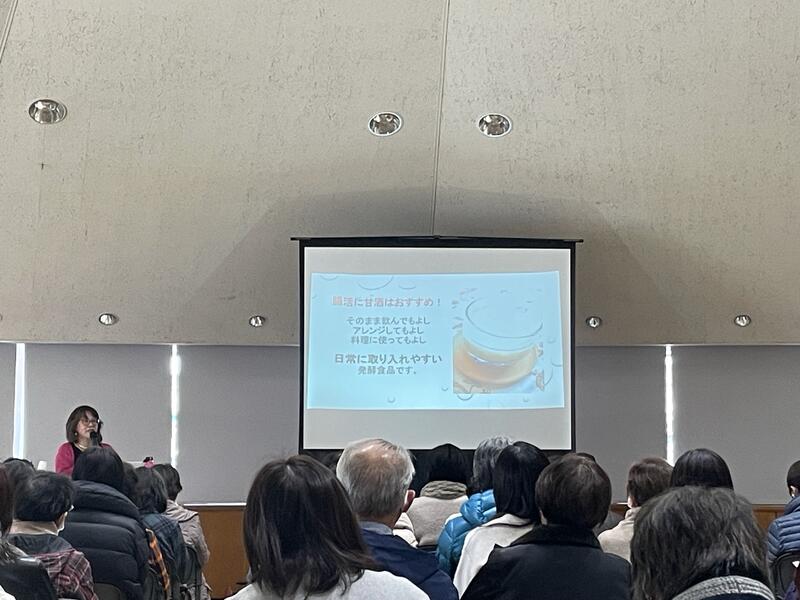

公開講座「糀と発酵」

今年度最後の公開講座は、「糀と発酵」

「腸から健康を考える〜発酵の力」

一般社団法人日本糀文化協会代表理事であり、料理研究家でもある大瀬由生子先生の講座でした。

講演会や料理講師の他にレストランや企業の商品開発などでも活躍しており、著書は40冊以上。

今回はその中の一部を持参してくださり、みなさん手にとっては興味深そうに見ていました。

生活の中に常にある発酵食品についての講座は特に女性が関心があるようで、たくさんの参加者です!

まずは、「食べたもので体が作られる」

分かっていそうで分かっていなかったことを卵の黄身で分かりやすく説明。

黄身の色が濃いと健康に良さそうでおいしそうという印象を持ちますが、色の濃さは鶏の餌に左右されるだけであり、色に濃さは関係がないとのこと。

食べたもので色が変わる、まさに自分体に入れたもので作られていることを実感する例えでした。

そして、「デトックスと排泄の関係」では、腸は元気のバロメーターであり、快便とはデトックス、排泄はとても大事なことを知りました。

話はメインの糀と腸活と甘酒になり、ますます興味深い内容に。

糀は蒸した米に糀菌を加えて繁殖させたものであり、古来から味噌、醤油、みりん、酢などが作られて日本人の生活に欠かせないものです。

免疫力をあげるには糀を取り入れて腸内を活性させることが大事で、免疫力の7割は腸内細菌が作っているそう。

そこで甘酒です。甘酒は糀で作られています。

米糀で作る甘酒は、でんぷん(米)をブドウ糖(甘味)に変えて、砂糖は入らなくてお米の自然な甘さだけです。疲労回復や腸内活性、美容効果、脳の活性化と甘酒には取り入れたい要素がたくさん!

なぜ甘酒が腸活におススメかというと、簡単に日常に取り込みやすいからだそう。

そのまま飲むだけでなく、ヨーグルトにまぜたり、フルーツにかけてみたり、スムージーにしたりと好みの取り入れ方を教えてくれました。

甘酒はそのままのイメージが強かったので、いろいろ混ぜて良いことに驚きです。

ただ甘酒は糖分が多いので糖尿を気にされる方は大さじ2程度がよいそうです。

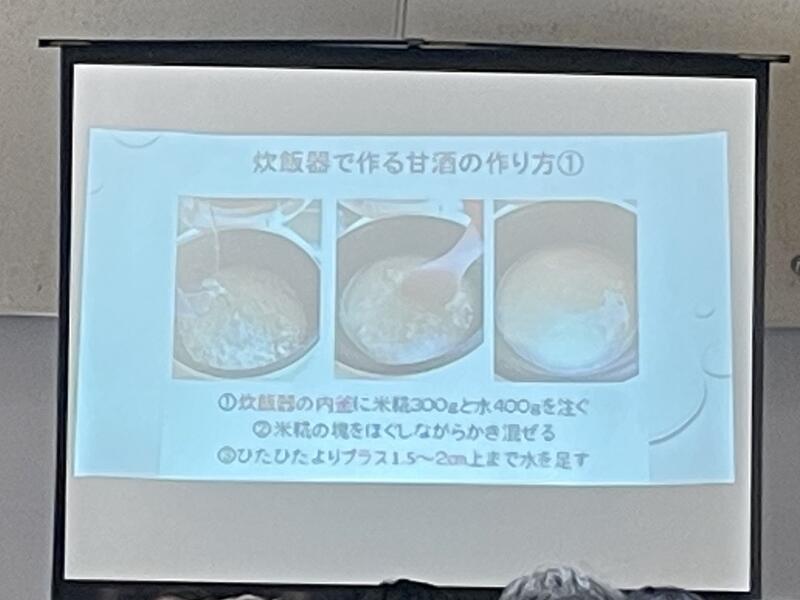

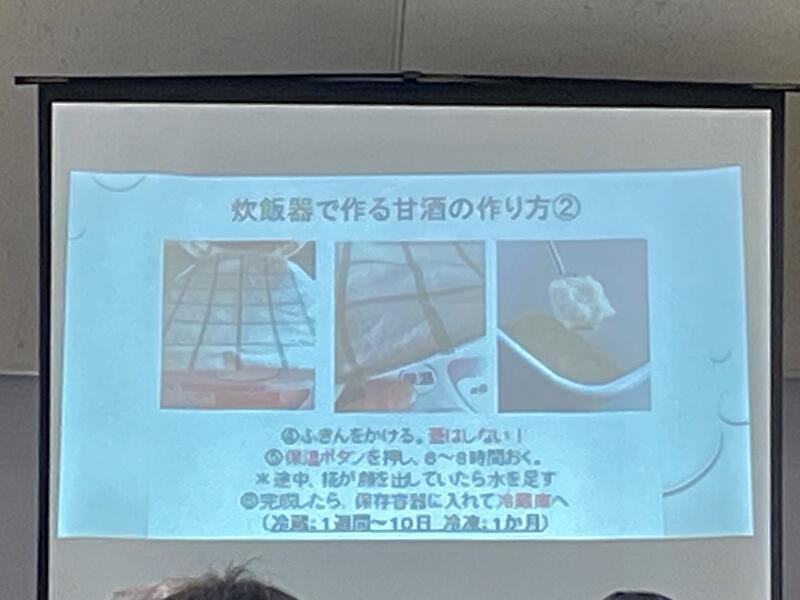

お手軽に作れる甘酒レシピも教えてくれましたので、画像で載せますね!

甘酒を毎日飲んでいるという大瀬先生は、肌もつやつやでなんと!いつもすっぴんだそう!

思わずまじまじとお顔を拝見しちゃいましたが、すっぴんとは思えないし、肌質は良いしで、わたしも甘酒を飲まなければ!と思いました。

大昔からある先人の知恵である発酵食品は暮らしの知恵、生命の知恵でもあり、健康に過ごしていくうえで欠かせなかったのですね。

甘酒の話を通して、発酵や腸活のこと、取り入れ方を教えていただき、勉強になると共に実践方法も知ることができました。

参加者の方々からも、さっそく甘酒を買いに行こう!作ってみよう!との声がありました。わたしも米糀を買いに行かなくては!

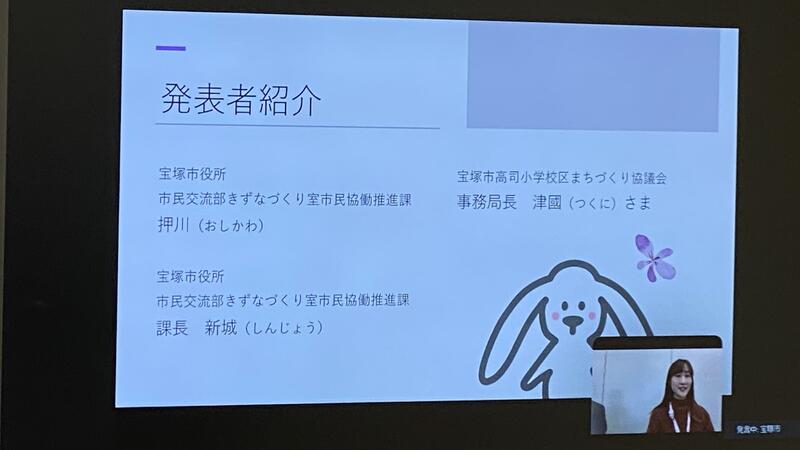

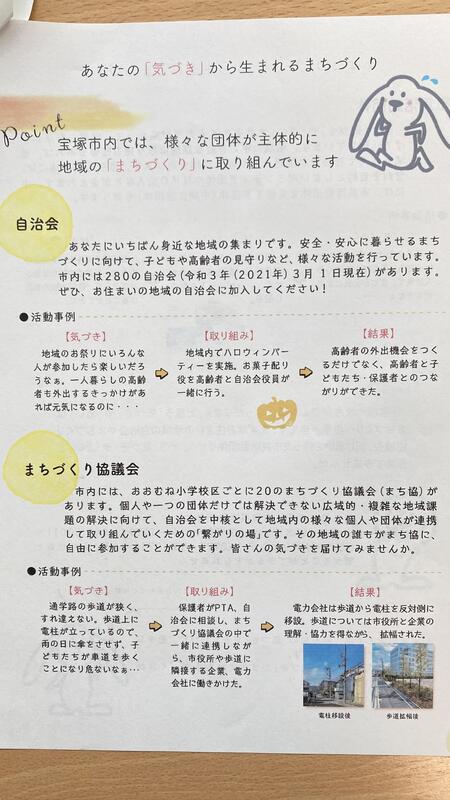

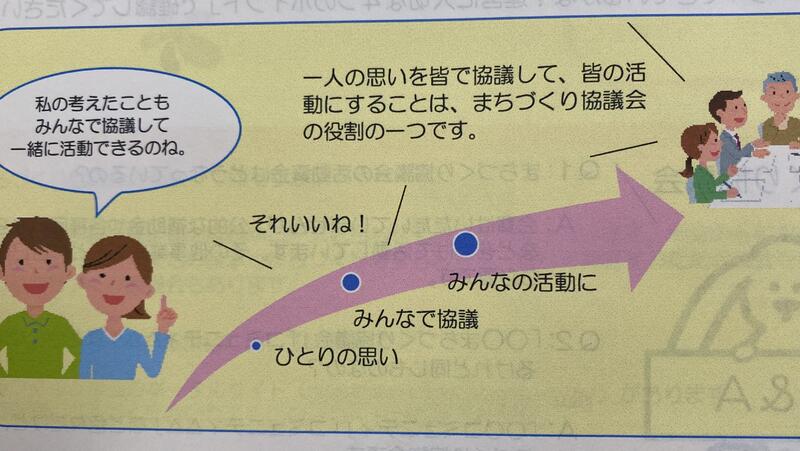

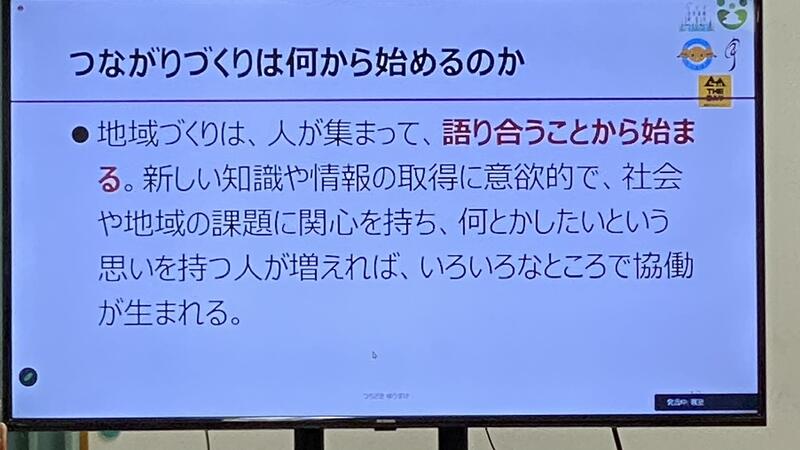

まちづくり協議会コース(第14回)

先進事例「宝塚市のまちづくり協議会」

宝塚市役所とzoomで繋げてお話をして頂きました。

宝塚市の紹介から始まりました。

まず、まち協とは?

まちづくり協議会

まちづくり計画とは

〇まちづくり計画に関する仕組み

対話:まちづくり計画の具体的な取り組みについて、市の関係課と対話を実施、記録することができる。

進捗管理:まちづくり計画の具体的な取り組みについて、進捗確認シートを用いて、進捗状況を毎年確認する。

〇関係団体とのかかわり方

市の支援、自治会との連携

〇課題・対応

担い手不足、資金不足、自治会との役割分担

「みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」の紹介です。

ポータルサイトを運用し、まちづくり協議会に関する情報発信を行っている。

特に各まちづくり協議会ブログの作成について担当者の工夫やご苦労をお話ししてもらいました。

7年前ゼロだったアクセス数が今では急激に伸びたそうです。

ブログはいろいろな人が見るので、カラフルで楽しく読んでもらう工夫、他地区との交流のきっかけになったそうです。

条例の策定

講座最後に30分ℚ&Aで意見交換が行われました。

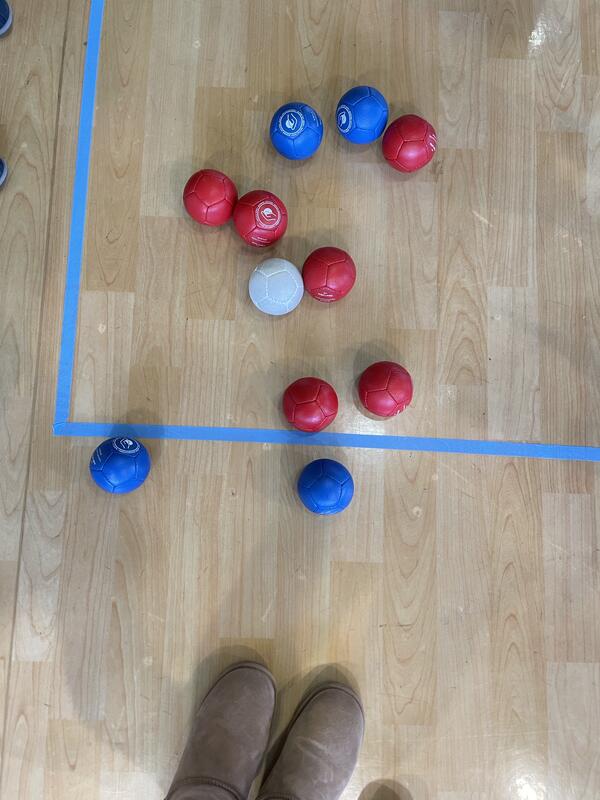

守谷を知るコース(第14回目)

新年明けて最初の守谷を知るコースの14回目は、「インクルーシブスポーツ・ボッチャ体験」

守谷市ボッチャ協会会長の福岡さんがボッチャを教えてくれました。

まずは、ボッチャについてとルールの説明。

守谷市ボッチャ協会は2021年に開設されて、毎月守谷駅前で開催されている守谷朝市で体験会を行っているそうです。

座学後は、市民ギャラリーを利用してボッチャ体験です。

テープを使ってコート作り。

正規のコートと一つ、ミニボッチャ用のコートを二つ作って、みんなでボッチャ体験です。

グループに分かれて対抗戦の開始です。

白いボールを最初に投げて、なるべく白いボールに近い場所に投げます。

これが思うようにいかず、なかなか難しい。

行き過ぎたり、手前過ぎたり、狙うと思い切りはずれたり〜

投げ方は自由、上からでも下からでも。

どんなポーズでも!

みなさん、チーム毎に協力し合って楽しい対戦になりました。

ボールさえあれば、どこでも気軽に自由にできるボッチャ。

年齢も障害も関係なく誰でも参加できるボッチャは、体も頭も使うみんなで楽しめる、まさにインクルーシブなスポーツでした!

またやってみたいです!

いきいきシニアコース(第14回)

昨年末の開催でしたが、、、

いきいきシニアコースの14回目は、「子供応援ボランティアを知ろう」ということで、3つのボランティア団体に活動内容をご紹介いただき、受講者へお誘いがありました。

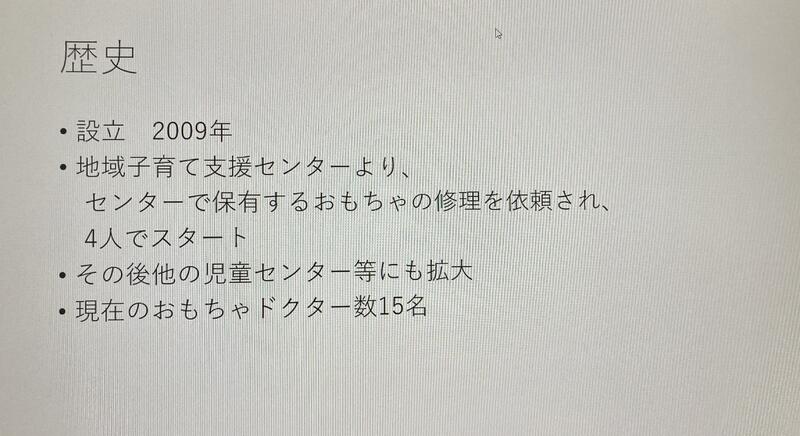

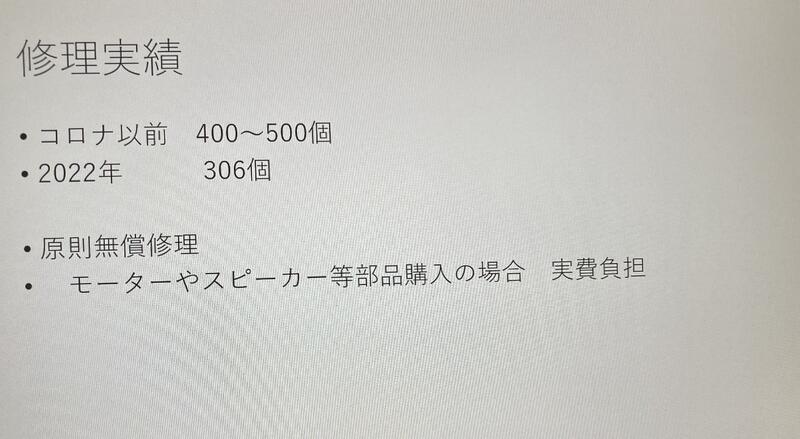

まずは、「もりやおもちゃ病院」の活動です。

子どもたちにとても喜ばれそうですね!!

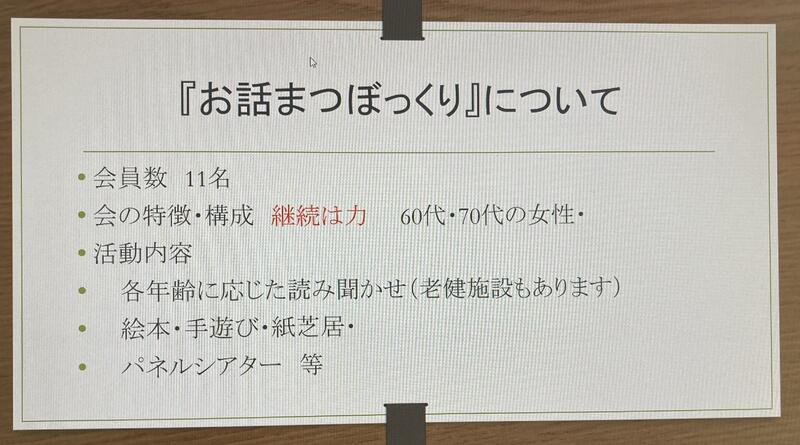

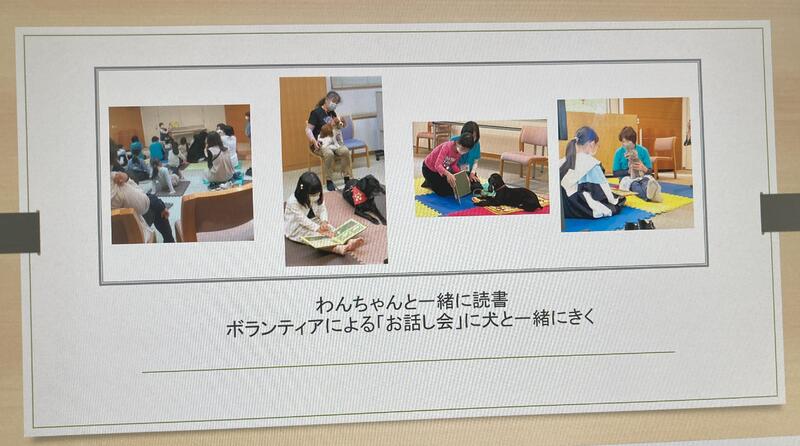

続いて、「お話まつぼっくり」の活動です。

平成13年から長年、守谷市の子供たちだけでなく、施設にいらっしゃるご高齢の方々にも読み聞かせなど様々な活動をおこなっているようです。

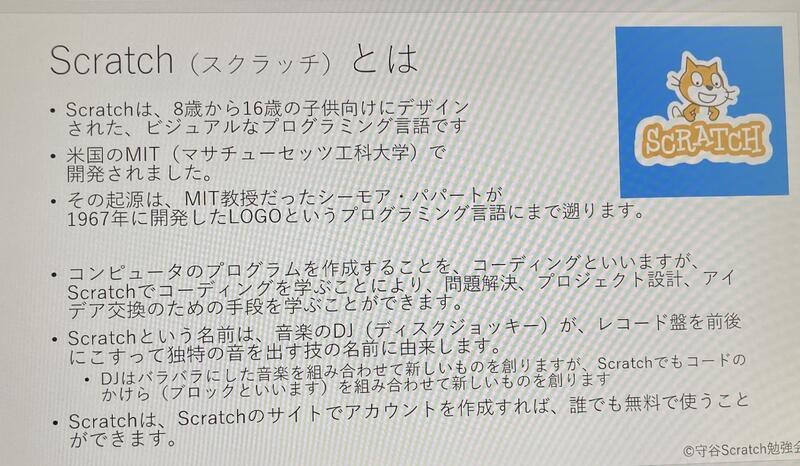

最後に、「守谷Scratch勉強会」の活動です。

このような活動があったのですね。小学校からコンピューターのプログラミングを学習する時代なのですね。

ボランティアとして、いきいきと活動されているみなさんからのお話を聞いて、受講生は良い刺激をいただけた様子でした。

いきいきシニアコース(第15回)

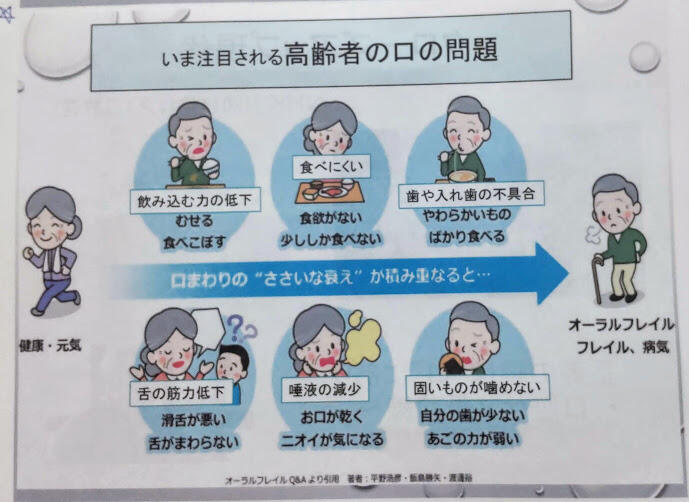

2024年最初の「いきいきシニアコース」は

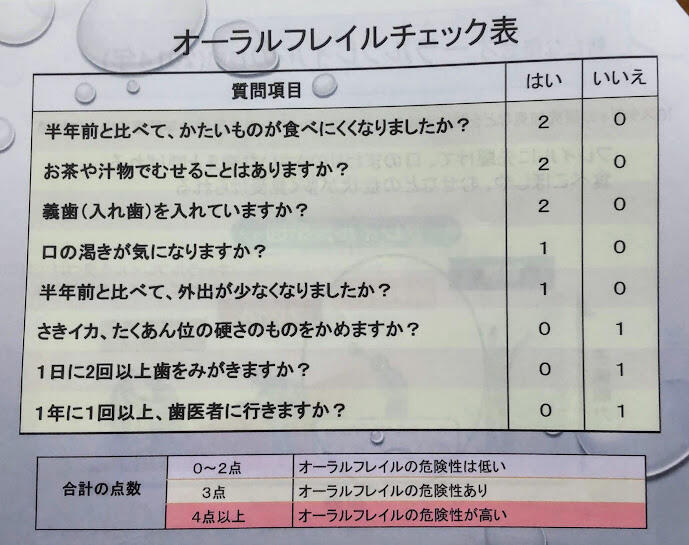

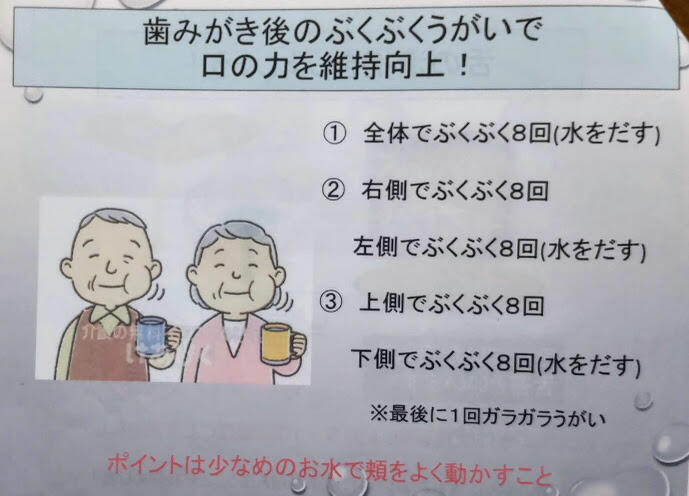

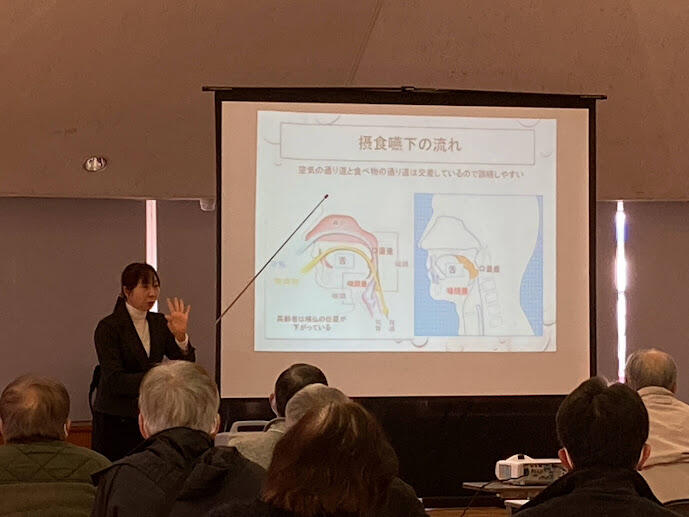

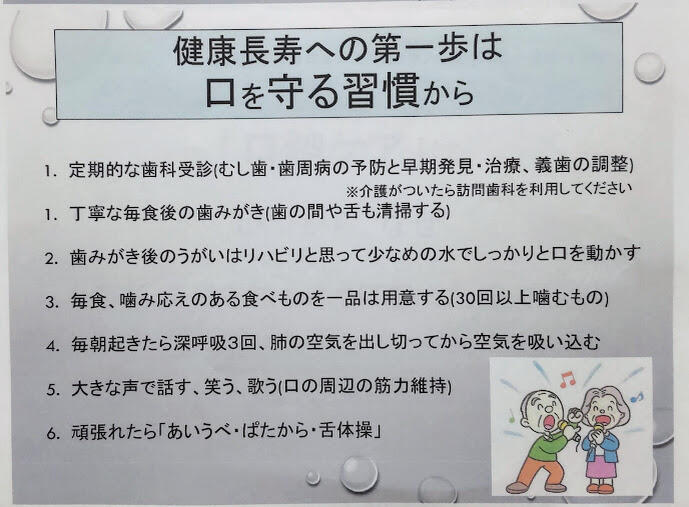

「長寿の鍵は口にあり~お口から健康に~」と題し、茨城県歯科衛生士会副会長の中村郁子さんからお話を伺いました。

今回の講座は受講者全員出席で、開始時間前から着席していたのでちょっと早めにスタート!

今年は元旦から能登半島を震源とする大きな地震が発生しましたが、災害関連死を防ぐためには「口腔ケア」が必要ということで、2月から関東地区歯科衛生士会からも能登地方の方々の支援に行くことになったそうです。

日本人は口の中の健康意識が低いと言われ、歯周病は糖尿病や心筋梗塞の原因になることも。

健康寿命を延ばすには「歯を残すこと」と「口腔機能をたもつこと」

両輪で取り組んでいく必要があります

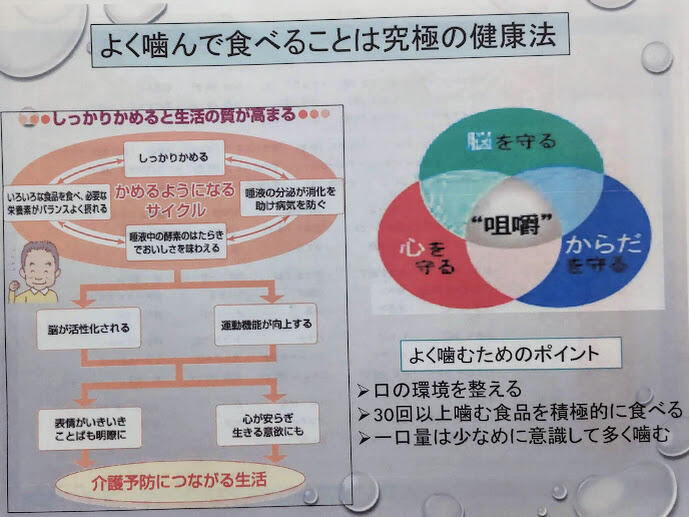

よく噛んで食べることは究極の健康法です

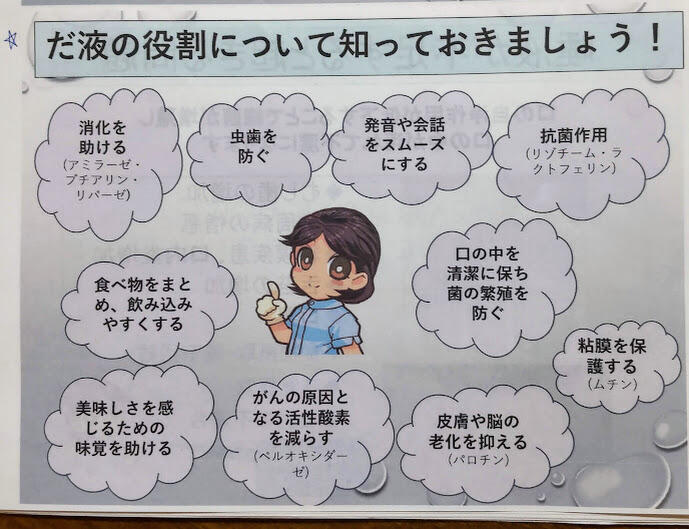

高齢者の口の特徴は、唾液の量が減ることです

「口腔ケア」が脳も活性化します

うがいのポイントは、15CC(大さじ1杯くらい)の水で頬をよく動かすことが大切です

誤嚥性肺炎の原因と対策は、

①口腔内最近の増加 ⇒ 歯・口の清掃を行い、細菌を減らす

②食べ物や唾液の誤嚥 ⇒ 誤嚥を防止するために「お口の健康体操」などを行い、飲み込む力をつける

③身体の抵抗力の低下 ⇒ 栄養バランスを考えてしっかり食べ、抵抗力をつける

ガンなどの手術の前後に口腔ケアを行うと、副作用・合併症を減らすことができ、健康寿命を延ばすことになるとのこと。

まさに「健康寿命への第一歩は口を守る習慣から」ですね。

守谷を知るコース(第14回)

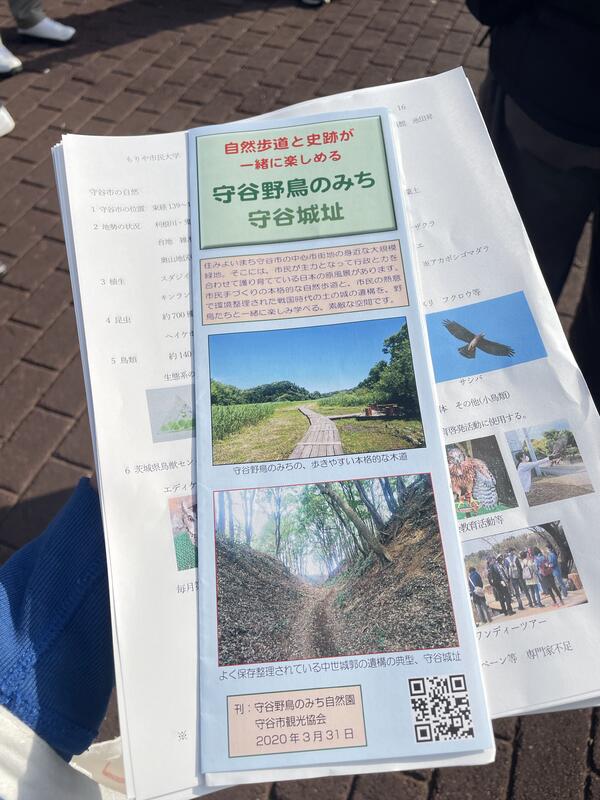

守谷を知るコース、14回目は、「守谷の鳥類の生息状況と自然環境」

守谷の自然を感じながら歩いて学ぶ校外学習でした。

講師は、小さな鳥の資料館館長である池田先生です。

守谷城址公園に集合。

12月半ばでしたが、暑いぐらいのいいお天気でした。

池田先生案内のもと、城址公園から鳥のみちを散策です。

双眼鏡を数台貸し出していただき、バードウォッチングも体験です。

野鳥の種類や特徴などを聞きながら。

セキレイは日本のみに生息しており、外国人には珍しいのだそう。

オオタカが30cmの隙間を抜けて行く場所やカワセミの巣など、レアな案内には皆で興味津々です。

オオタカが繁殖、子育てをする舌状大地。

わかば通りのこの辺りはオオタカの繁殖地でなかなか開通されなかったそうで、配慮もされています。

鳥のみちの木道を散策しながら、小さな鳥の資料館へ。

守谷に昆虫は約700種、温暖化の影響で最近はクマゼミもいるそう。

野鳥は約140種、ハヤブサやオオタカ、サシバ、ツミなどの猛禽類は9種類生息しています。

資料館にいるハヤブサやオオタカも見せていただきました。

愛くるしい目でかわいいハヤブサですが、肉食ですので〜うずらやひよこがエサだそうです。

オオタカはキリッとカッコいい!ずっと鳴いていたのは威嚇でしょうか、こんにちはって挨拶でしょうか。ちょうど昼時だったのでお腹空いていたのかもしれませんね。

普段の散歩では知ることができない、池田先生のお話を聞きながらの鳥のみちの散策はたくさんの守谷の発見があり有意義な時間でした。

守谷は自然が多く自然の生き物がたくさん暮らしているんですね。

またゆっくり野鳥を探しながら鳥のみちを歩きたくなりました。

守谷を知るコース 第13回

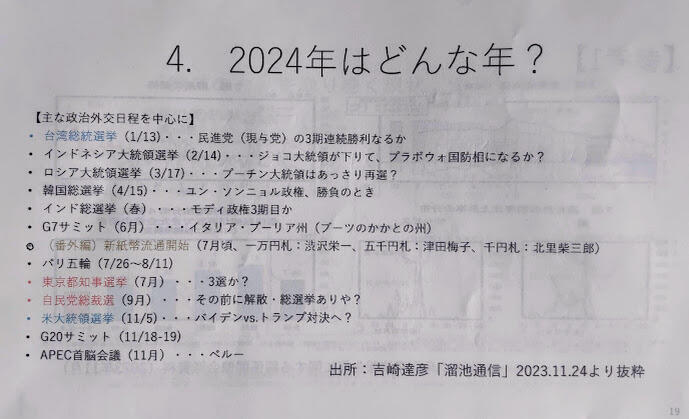

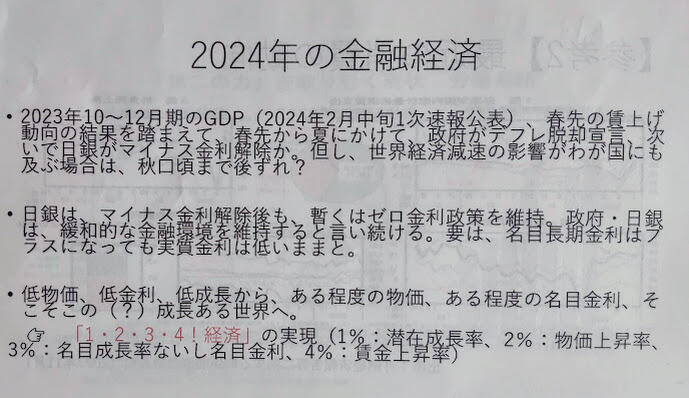

守谷から世界に目を向けた「国際政治経済講座」は毎年大変好評で、今年も常陽産業研究所チーフエコノミストの尾家啓之先生にお話を伺いました。

「最近の国際政治経済金融情勢と今後の展望」

1.イスラエル・ガザ地区問題における、歴史的な背景と現状および地政学的なリスクについて

2.GDP2023年7月~9月期第1次速報では、コロナ禍前に戻りつつあること

3.日銀展望レポートにみる経済・物価のゆくえ

についてデータをもとに解説いただきました。

そして私たちにとって一番関心のある「2024年はどんな年?」

テレビ等で話題になっていた渋沢栄一さんの一万円札新紙幣は来年7月頃に流通開始するようですね。(もう忘れていました…^^)

来年度の株式市場は?

との質問に、

「今年の評価として、そこそこ株価は伸びた」

「来年の見通しとして、新NISAの取り扱いが若い世代に増えてくるだろう」

しかし一般的に日銀の金利が上がると株価は下がるといわれているので、、、

何とも予測は難しいですね!

「来年は政治の年」になるそうです。

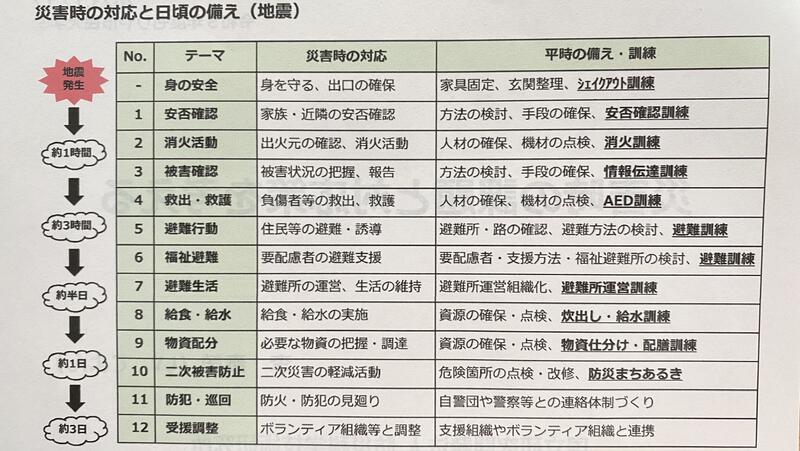

まちづくり協議会コース(第13回)

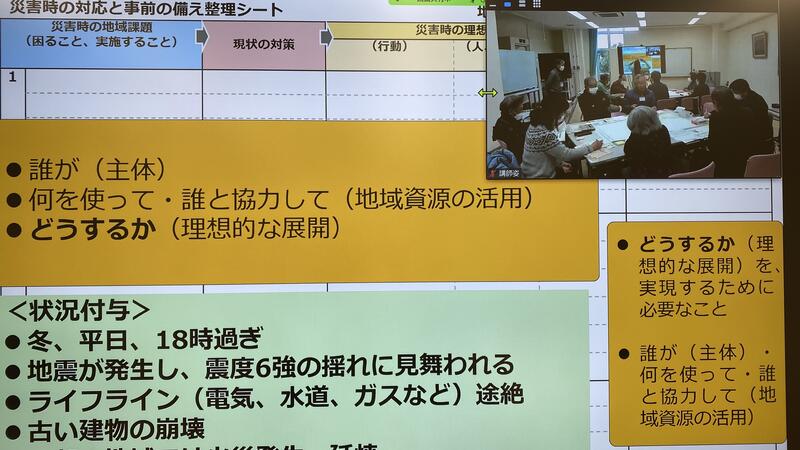

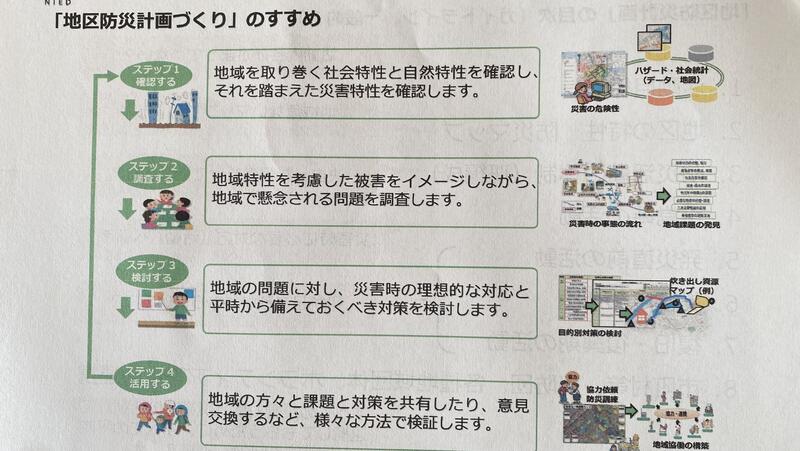

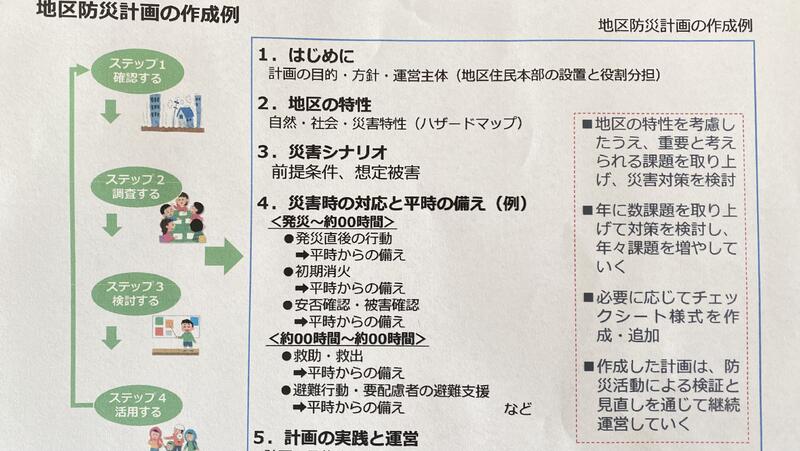

地域防災ファシリテーター養成講座

〘地域主体の地区防災計画を学ぶ〙

李てよん(防災科学技術研究所)講師による5回目の講座最終回

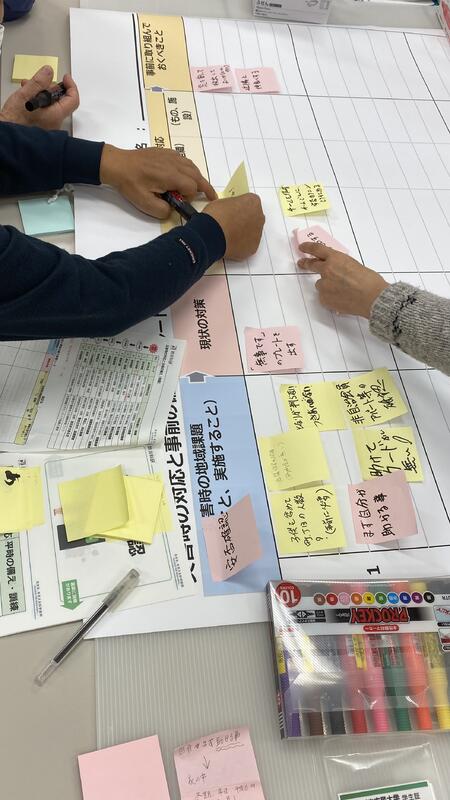

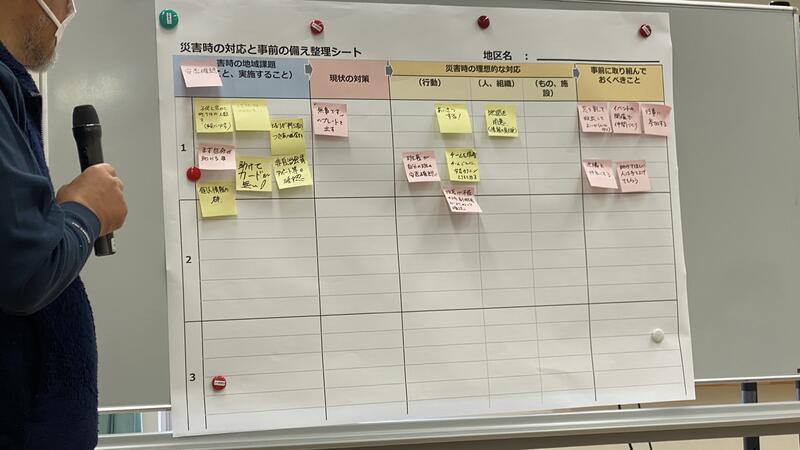

今回はワークショップで、グループに分かれてワークシートの作成です。

テーマは

ワークシートの作成

講師と、学生同士と盛んなディスカッション。

ワークシートの作成で付箋紙を貼って。

自治会に入っていない住民の対応、近所との繋がり、安否確認方法など

災害時の理想的な対応が話し合ったなかでは中心になる案件でした。

最後にグループごとに話し合った内容を発表しました。

学生同士の意見交換、議論で時間が足りない程でした。

講師も一回目からもっと学生の皆さんと意見交換をしたら良かったです、とおっしゃって5回目の講義が終わりました。

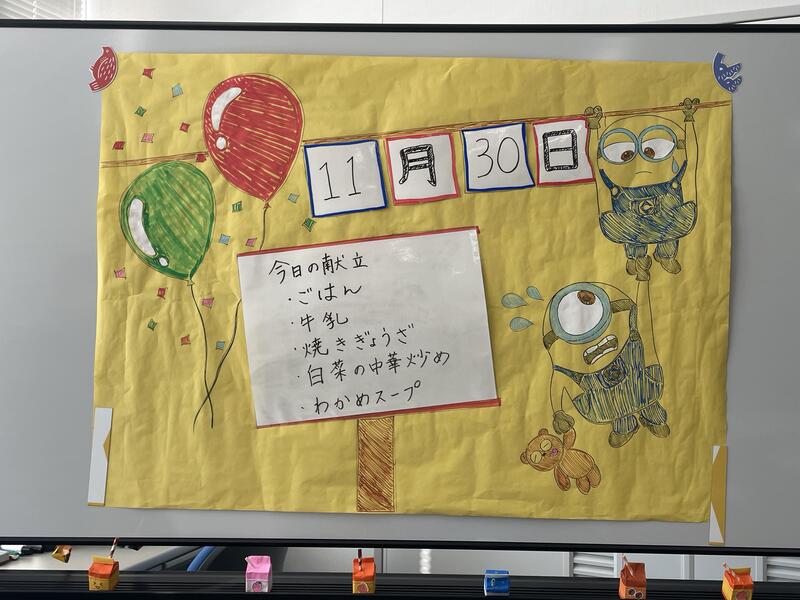

守谷を知るコース(第12回)

今回の守谷を知るコースは校外授業。

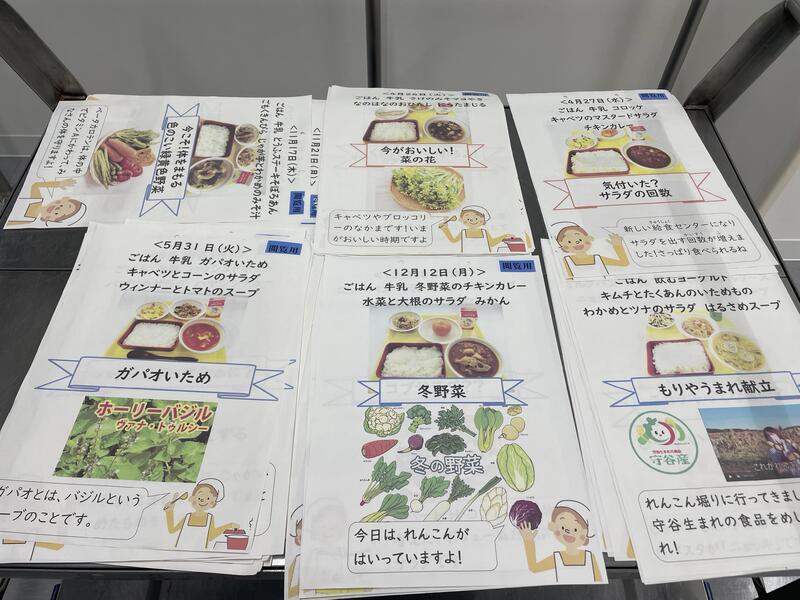

「学校給食センター見学と検食」

子供達がお世話になった守谷の給食センターに行ってきました。

受付にて健康チェックと検温をしてからセンター内に入ります。

歓迎のプレートが!嬉しいですね。

講師は給食センターの貝塚センター長と栄養士の寺田さん。

まずは給食センターの概要を聞いてから、実際に給食を作っているところを見学しました。

今年新しくなったばかりの給食センターはピカピカです。

給食を作る機械も最新のもので、ドライシステムや安全管理システムと衛生と安全に徹底的にこだわっています。

9つの小学校と4つの中学校で約6600食を毎日調理。

仕入れと安全と事故防止のため、3メニュー作っているそうです。

なるべく地産地消を心がけて仕入れをしていて、お米は100%守谷産。

アレルギー対応もバッチリで別の調理場で、個別に作っています。

写真はありませんが、人がすっぽり入れるほど大きな鍋では、味噌ラーメンの汁を食缶に入れている様子が見えて、匂いはしないのにとてもおいしそうでした。

違う列では、のっぺい汁を作っていて、里芋など具材を入れて大きなヘラで混ぜながらできあがりを見ることができました。

一釜で1000食作れるのだそう。

見学後は研修室にて給食センターのDVDを鑑賞。

一日の流れや衛生と安全、子供達の食育の拠点になっていることがよく分かりました。

最後はお楽しみの検食です。

子供達と同じ給食をいただくことができました。

わたし達のメニューはこちら。

餃子やスープと中華ごはんです。

どこの学校と同じだったかな。

中学生と同じ量なので、想像よりもボリュームがありました。

育ち盛りの子供達でも満足して、栄養もしっかり摂れるメニューです。

いまでも子供達の人気メニューは、カレーや唐揚げ、焼きそばなどだそうで、あまり変わっていないんですね。

昔懐かしい揚げパンも人気とおっしゃっていました。

日々、子供達の健康と食を考えて作られている給食。

栄養たっぷりの食事を提供してくれている給食センターに感謝です。

いきいきシニアコース(第13回)

「シニアの活動の場を探る」

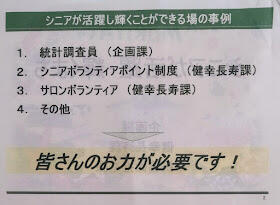

前回に引き続き「シニアが活躍・輝くまち」と題し、守谷市役所企画課の矢崎さん、健幸長寿課の斉藤さん、そして市民協働推進課の高橋課長よりお話を伺いました。

まずシニアが活躍し輝くことができる場の事例として、以下の事例紹介があり、

いきいきシニアコースの受講生に協力の呼びかけがありました。

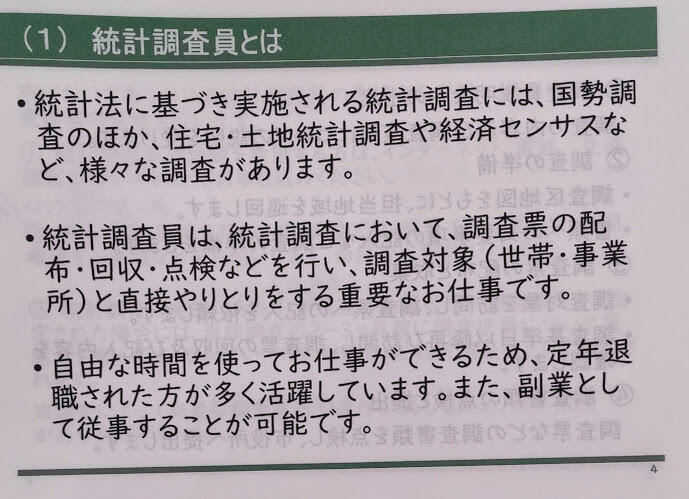

(1) 統計調査員について

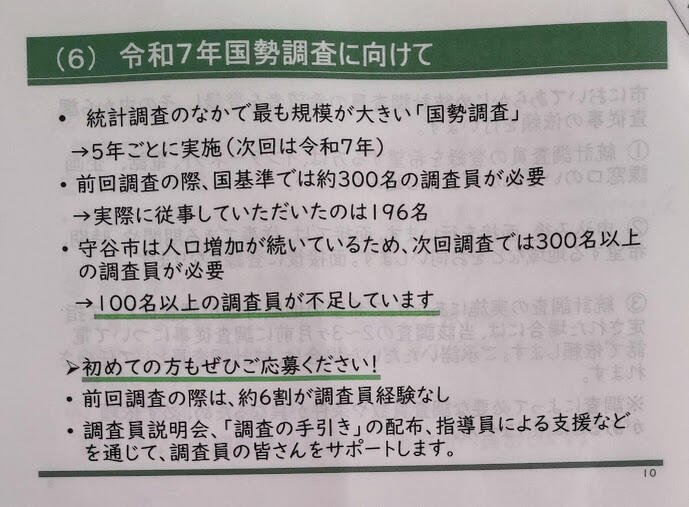

統計調査のなかでも最も規模が大きく5年ごとに実施している「国勢調査」には、約300名の調査員が必要とのこと。

初めての方でも是非応募していただけるとありがたいとのことです。

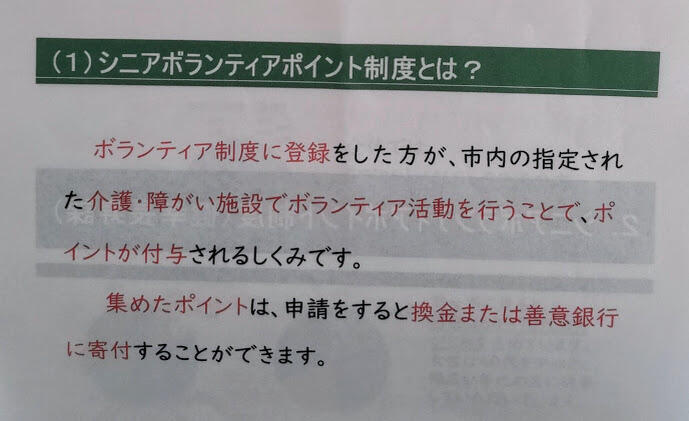

続いて「シニアボランティアポイント制度」についてのご案内。

●守谷市内に在住の60歳以上の方が、市内の指定された介護保険事業所や、障がいサービス事業所でボランティア活動をしていただく制度です。

●まだスタートしたばかりの制度なので、今後は実際のボランティア活動の様子や各施設や登録者の方の声等を発信していく予定です。

次に「サロンボランティア」について。

守谷市内のサロンは31か所あるそうですが、ホームページ上では「自分の住まいの近くにどのようなサロンがあるのか分かりにくい」との意見があり、現在地図へのプロット等を検討しているそうです。

その他の事業について

(1)「公園里親事業」についてのご紹介。

(2) 「もりやコミュニテイ・スクールボランティアバンク」

学校でのボランティア活動に必要に応じて要請に応じるための登録制度ですが、活動地区に偏りがあるため広く人材を募集している状況です。

続いて

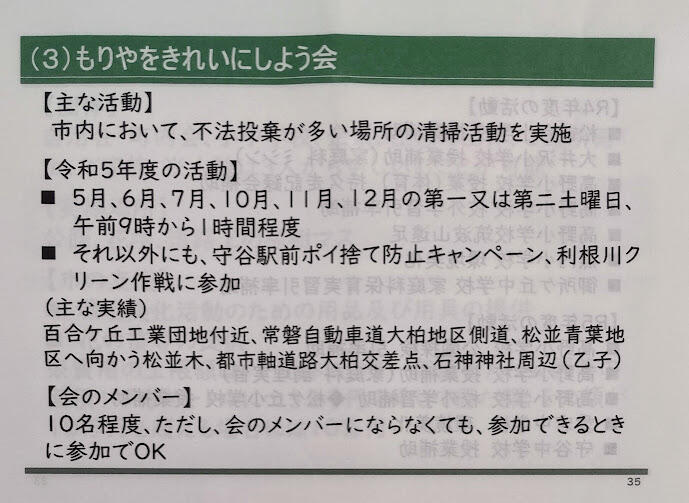

(3) 「もりやをきれいにしよう会」の紹介です。

最後にもう一度「守谷市はシニアが活躍し輝くことができるまち」なので、皆さんのお力をお貸しください!との依頼がありました。

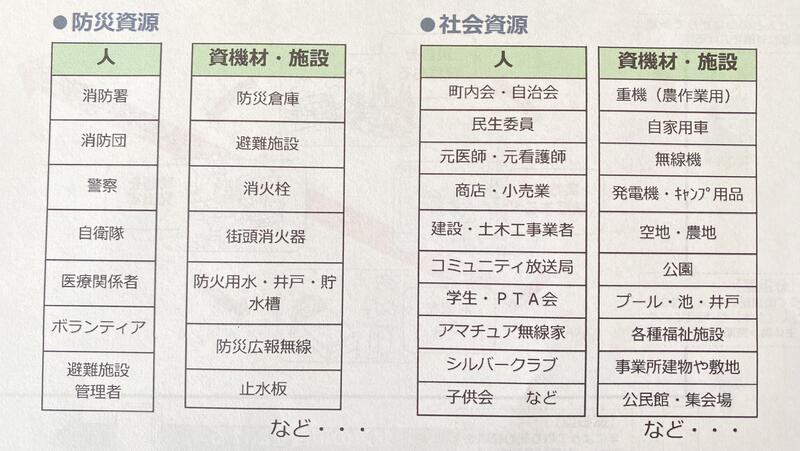

まちづくり協議会コース(第12回)

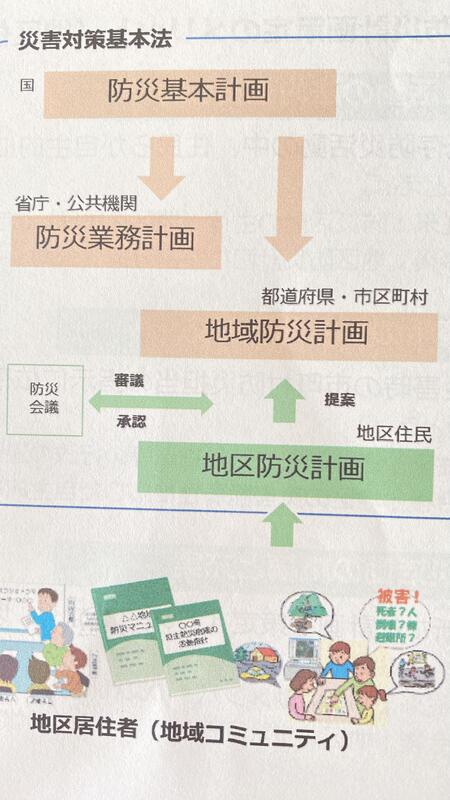

地域防災ファシリテーター養成講座

〘地域主体の地区防災計画を学ぶ〙

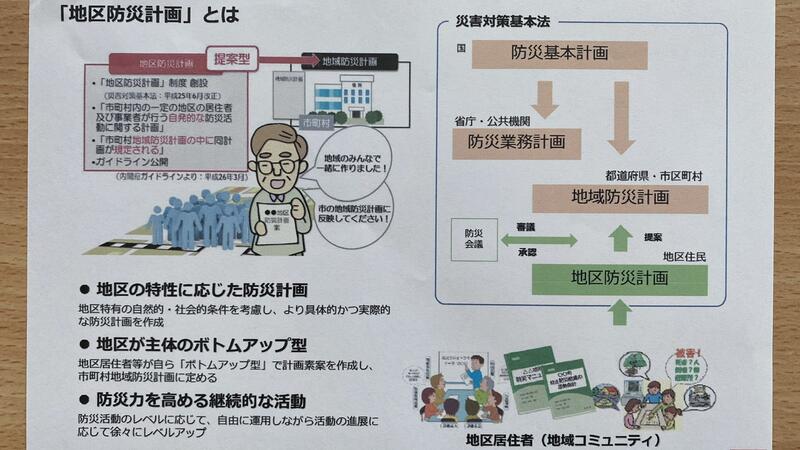

皆さんの地域では地区防災計画を策定していますか?

役立つ人・資機材・施設の活用

「市町村内の一定の地区の居住者及び事業者が行う自発的な防災活動に関する計画」

講座では学生がPCでサイト「地域防災web」にアクセス、常総市の事例を検索しました。

地域と学校の連携を目的として、地域の防災上の課題や対策に関して地域の方々が作成した防災マップ(紙)を水海道の中学校の生徒らがパソコンを使ってデジタル化。

本講座4回目で共助の住民の責務(努力義務)自主防災組織のマニュアル作成の必要性を教わりました。

なかなか声を挙げてくれない要配慮者の把握や、支援方法の難しさ、など具体的な質問も出ました。

次回はワークショップで実際に防災計画を立ててみます。

いきいきシニアコース(第12回)

「シニアの活動の場を探る」

~まちづくり協議会をはじめ守谷市の市民応援事業でのシニア活躍の事例を知る~第1回

今回は守谷市役所市民協働推進課の高橋課長にご担当いただきました。

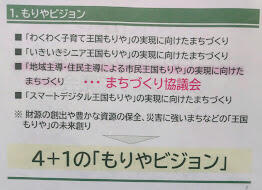

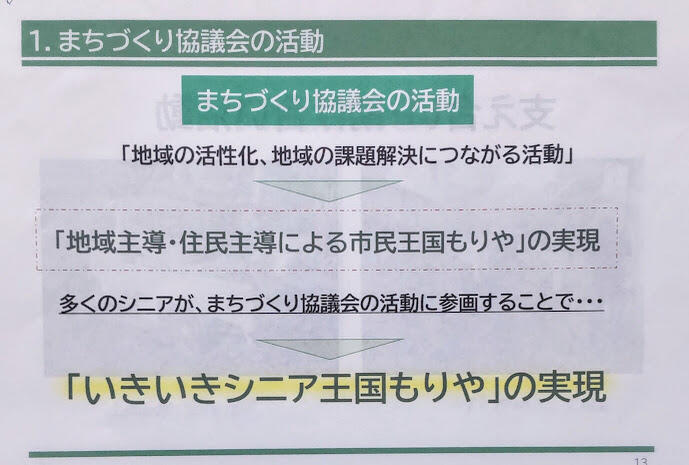

まず<もりやビジョン>の中で、

「地域主導・住民主導による市民王国もりや」の実現に向けたまちづくり」の位置づけとしてまちづくり協議会があり、

守谷市でも数年後には人口減少が始まることが予想され、これからの行政運営において「あれもこれも」対応することは困難になり

「あれかこれか」という対応になります。

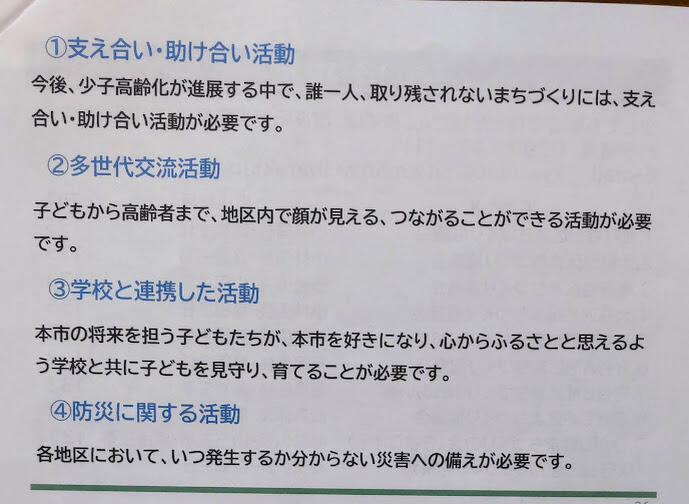

「まちづくり協議会」の役割としては

・住民や団体、事業者等をつなぐ役割があり、

活動としては

・地域の活性化、課題解決につながる活動の実施(防犯・防災、健康・福祉、親睦・交流の活動)です。

そして「シニアの活躍の場」として各地区協議会の活動事例が紹介されました。

が、各地区の人口に対して協議会の構成員数がどこも不足しているので、ぜひ以下の活動に力を貸していただきたいとのことです。

「まちづくり協議会」への参加から参画へ!

それが「いきいきシニア王国もりや」の実現につながります。

次回は

~まちづくり協議会をはじめ守谷市の市民応援事業でのシニア活躍の事例を知る~第2回になります。

公開講座「アーカスプロジェクト2023 オープンスタジオツアー」

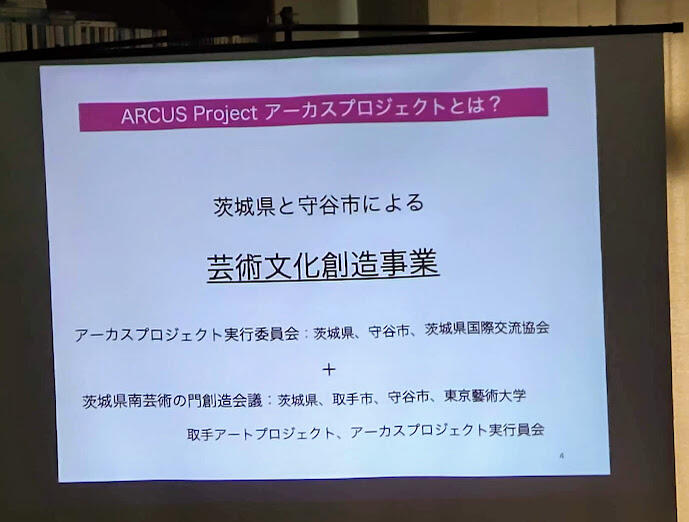

今回の公開講座は、もりや学びの里にあるアーカススタジオで開催されました。

アーカスとはラテン語で「門」

ART+FOCUS「登竜門」ということで、今年で30年目のプログラムです。

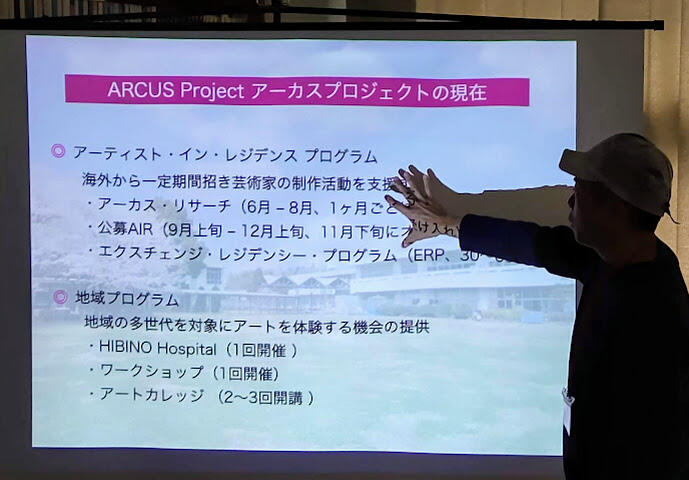

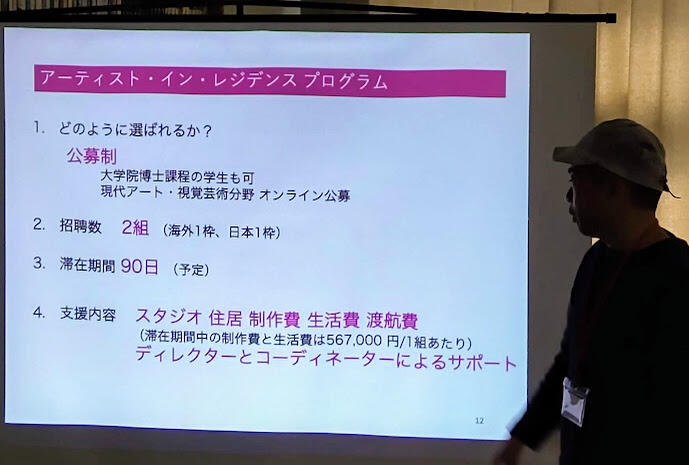

まず ディレクターの小澤慶介さんより「アーカスプロジェクト」について案内いただきました。

守谷に滞在して創作活動をする公募制のプログラムで、これまで37か国以上の国から122名以上のアーティストが活動してきたそうです。

2023年度招聘アーチストは

<スタジオ1>ローラ・クーパー(英国)

英国のバーミンガムを拠点に創作活動を行っているローラ・クーパーは、イノシシをめぐる日英の文化の差異を探り、映像を中心に作品化を試みています。

<スタジオ2>新藤冬華(日本)

北海道で開拓民の家に生まれ育った新藤は自らの背景と、守谷市とその近隣の地域にすむ人々がどのようにその地に辿り着き人生を歩んできたのかを重ね合わせ探っています、

<スタジオ3>ミロナリウ (オランダ)

オランダのロッテルダム在住でアルバニア出身のクロディアナ・ミローナと、台湾出身のユァン・チュン・リウによるアーティストデュオのミロナリウは、アートからデザイン、建築までの領域を横断しながら創作活動を行っていて、今回の滞在制作ではジャポニカ米「蓬莱米」について調べています。

「美術館にはアーティストはいなくて作品は展示されているが

アーティスト・イン・レジデンスでは、作品は未完成だがアーティストがいて作品を創っている」

参加された方はアーティストにいろいろと質問を投げかけていました。

興味を持たれた方は是非一度、学びの里のアーカススタジオを訪れてみてください。

いきいきシニアコース(第11回)

11月、12月は「地域コミュニティに参加しよう」がテーマです。

今回は筑波大学助教の辻大士先生に「社会参加でいきいきシニア~“つながり”づくりで健康長寿」の演題でご講義いただきました。

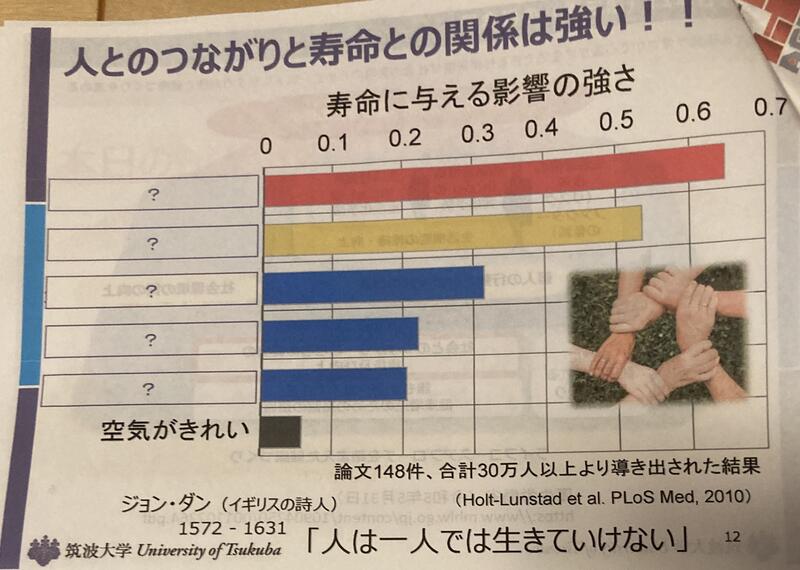

世界中の30万人以上から導きだした意見をまとめた結果です。

「寿命に与える影響の強さ」で最も多い意見は何だと思いますか?

正解は、「人とのつながり」だそうです。

ちなみに下4つは、生活習慣に関係するタバコ、飲酒、運動、肥満が関係しているようです。

まさに、「人は一人では生きていけない」ということですね。

愚痴や心配事を聞いてくれたり、困ったときに手を貸してくれたり、有益な情報を提供してくれたりなど、様々な社会的サポートがあってこそ、心身共に健康で長生きできると実感できます。

ということで、日本の健康づくり施策においては、個人の健康づくりだけではなく、社会環境を整え、地域に住みながらにして、知らない間に健康になっていたという状況が作れることを理想としているようです。

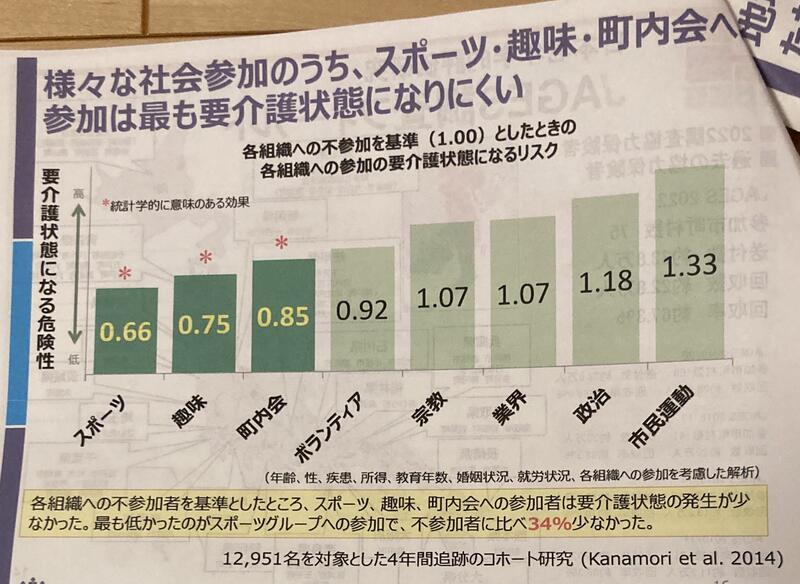

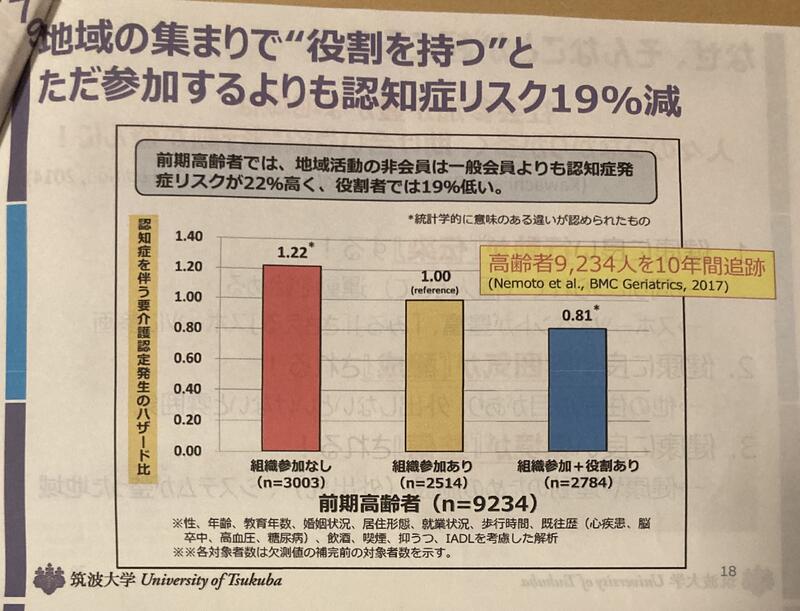

社会参加することのメリットを、データを示してご説明いただきました。

スポーツや趣味、町内会では、気の合う仲間と参加するということで要介護になるリスクが減るようです。

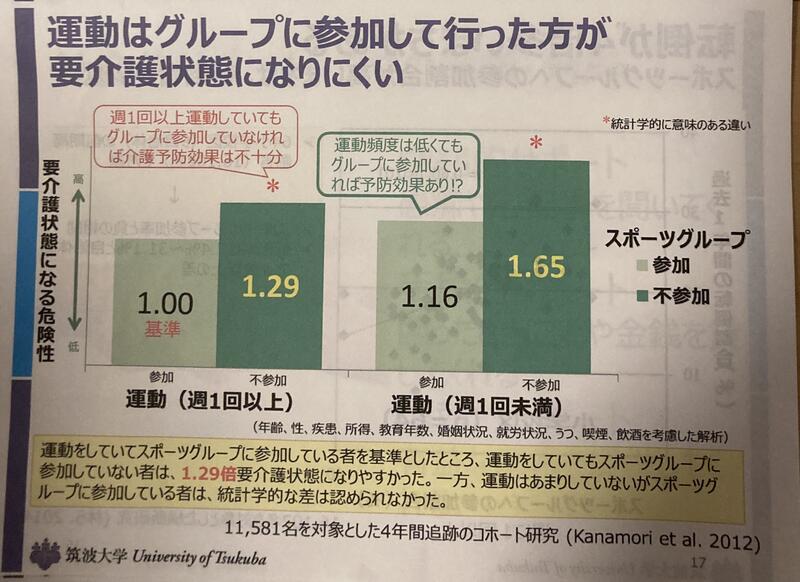

運動教室への参加が月に数回であっても、週1回以上一人で運動している人よりも、要介護になるリスクが多少減るようです。

更には、地域の集まりで、会長・副会長・会計・企画などの役についている人は、認知症になるリスクが減るようです。

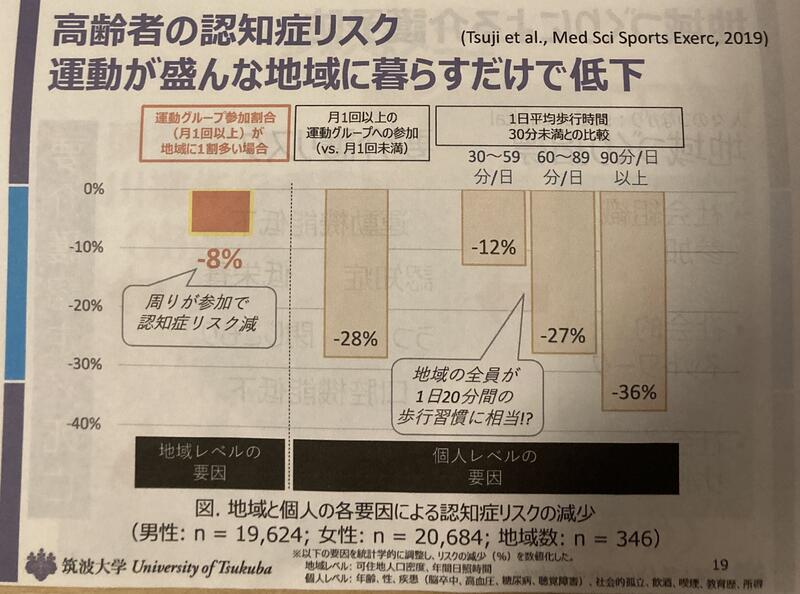

更には、運動が盛んな地域に暮らすだけで(本人は特に運動しなくても)、認知症になるリスクが低くなるようです。

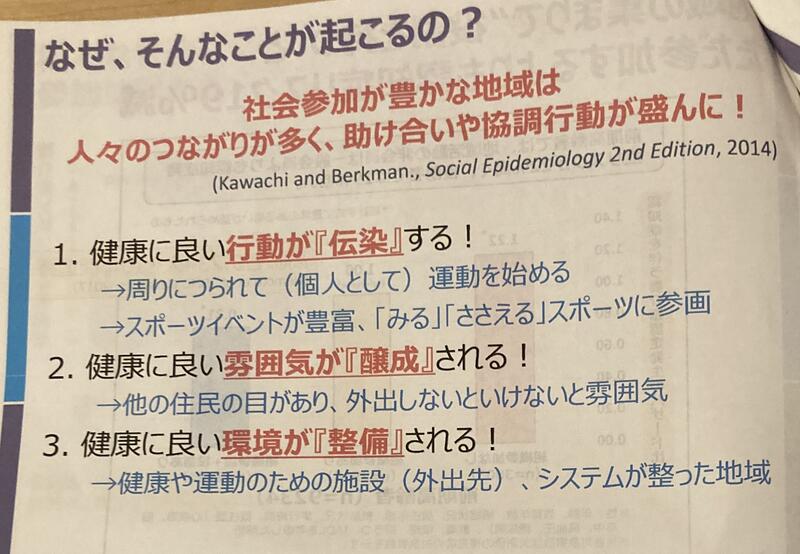

なぜそのようなことが起こるのかというと、、、、

社会参加が豊かな地域は、人とのつながりが多く、助け合いや協調行動が盛んになるようです。

健康に良い

行動が伝染する!

雰囲気が醸成される!

環境が整備される!

ということで、守谷市も人とのつながりを大切に、いきいきシニアが活躍する地域にしたいですね!!!

いや、すでになっているかも?と思った次第です。

まちづくり協議会コース(第10回.第11回)

地域防災ファシリテーター養成講座

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

主任研究員 工学博士 李てよん氏

<2回目 地域の災害リスクを学ぶ>

<3回目 災害時と対応を学ぶ>

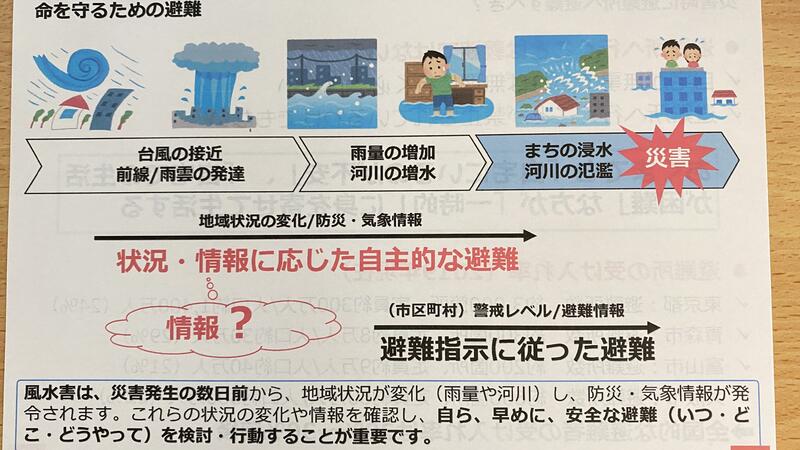

地域の災害危険性を知る(風水害)

記憶に新しい鬼怒川の氾濫でも、市の避難情報発表を待たずに自ら災害から命を守る行動をとる判断が必要であると学んだのではないでしょうか。

パソコンを使って学生同士で自分達の住まい守谷市のハザードマップを検索しました。災害が起きる前に自分達で地域の災害危険性を知る事が大事である。

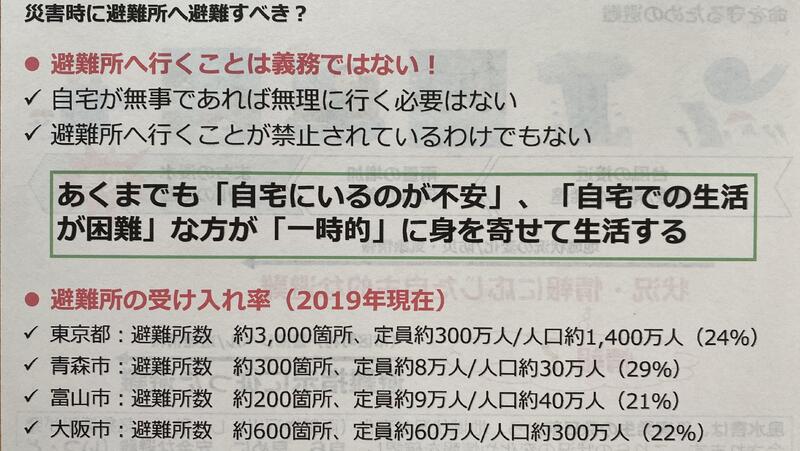

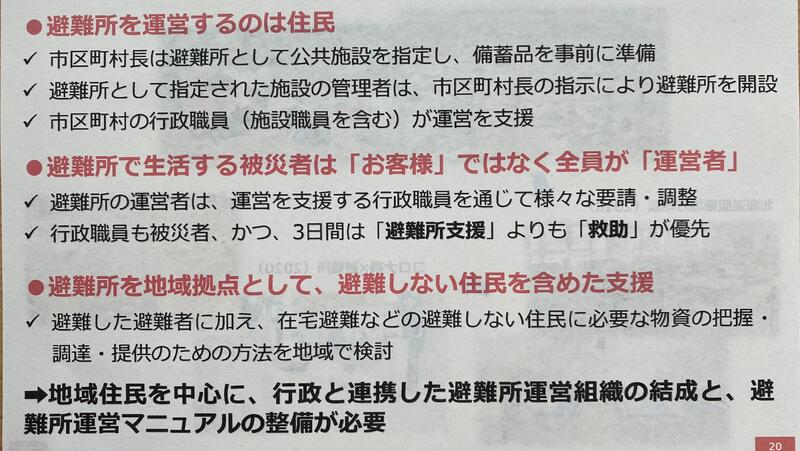

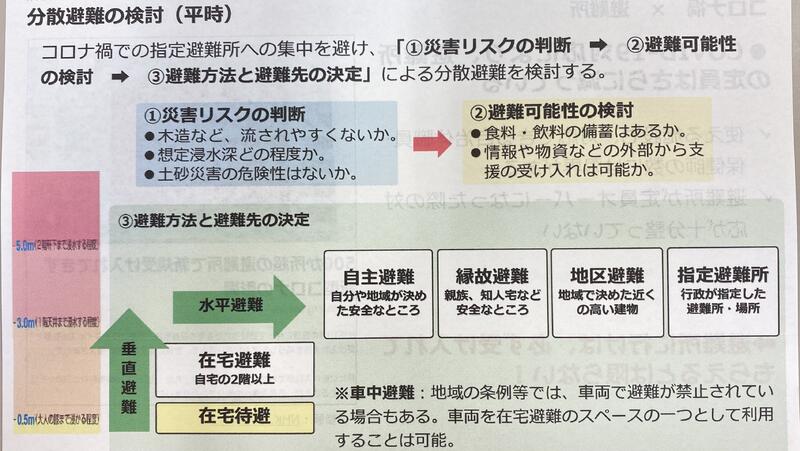

風水害の避難は、「避難所へ行く」ことではないです。洪水ハザードマップから想定浸水深を確認し、自宅にとどまる(2階以上)、周辺の高い場所へ移動する、地域外の安全な場所へ移動することが重要です。

避難所に行けば安心?

分散避難の検討をする。

災害が起きた時に適切な行動をとるためには、今後起こる可能性のある災害で、自分がどのような影響を受けるのかをあらかじめ知り、事前に備えておくことが大切である。

皆さんも是非、お住まいの地域のハザードマップを調べてみて下さい。

守谷を知るコース 第11回

「お巡りさんに聞く」

今回は取手警察署生活安全課および交通課より現役警察官の講師お二人をお招きしての講座でした。

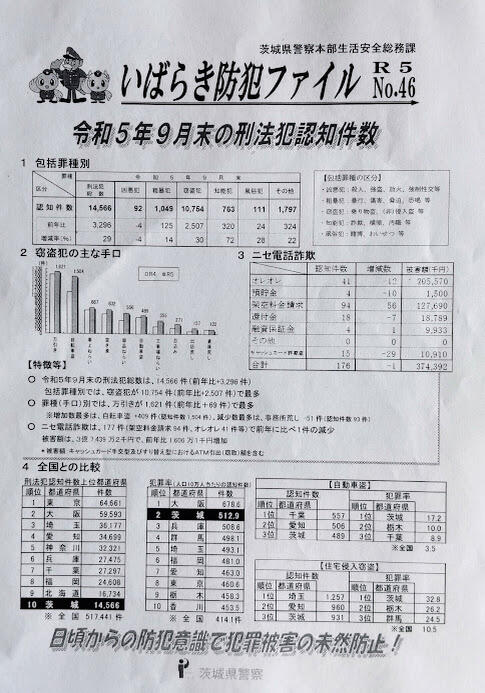

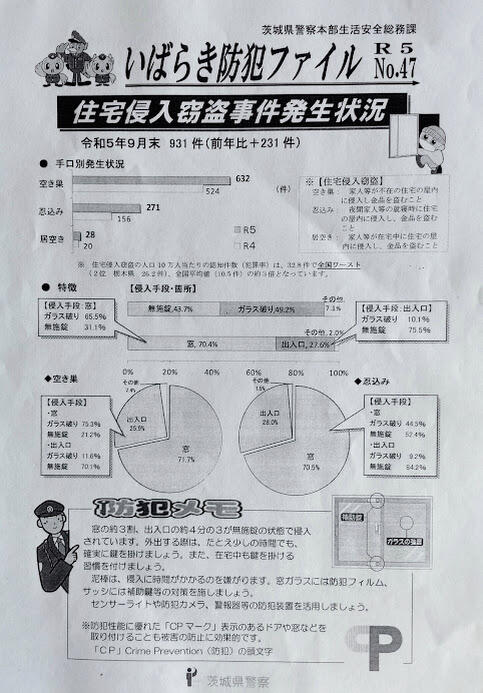

まず茨城県でも守谷市でも窃盗犯が増えていて、今年9月までの守谷市内の窃盗犯件数は319件で、昨年より72件増加。

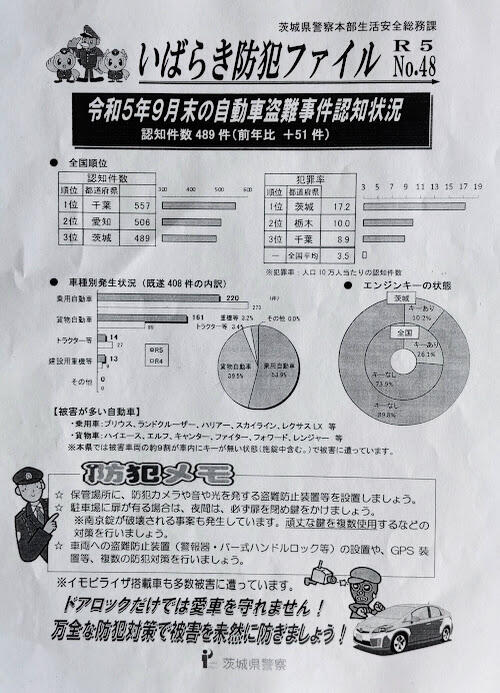

特に茨城県は人口10万人当たりの「自動車盗」(全国平均の約5倍)と「住宅侵入窃盗」(全国平均の約3倍)の犯罪率は全国ワースト1位という状況です。

「住宅侵入窃盗」では窓の約3割、出入り口の約4分の3が無施錠の状態で侵入されているので、外出する際はゴミ出し等の少しの時間でも確実に鍵をかけることが大切です。

また泥棒は侵入に時間がかかるのを嫌い、5分以上かかればあきらめるそうです。

窓ガラスには防犯フィルム、サッシに補助鍵等の対策をすることも必要ですね。

「自動車盗難」を防ぐには、防犯カメラや音や光を発する盗難防止装置の設置や、駐車場の扉がある場合は夜間は必ず扉を閉めカギをかけることが大切。

また車両の盗難防止装置(警報器、バー式ハンドルロック等)の設置など複数の防犯対策が必要です。

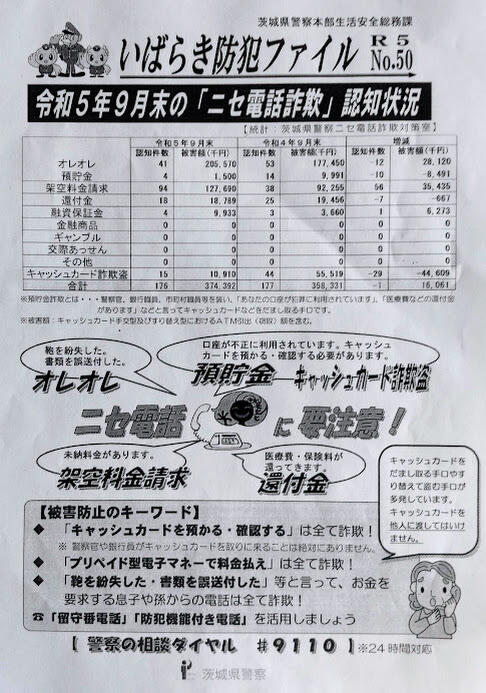

「特殊詐欺」の中で今年はパソコンのサポート詐欺が増加しており、PCがウイルスに感染したのでその復旧にコンビニで電子マネーカードを買ってくるよう指示される事例がありますが、これは詐欺です!!

茨城県警察の防犯アプリ「いばらきポリス」をダウンロードして、身の回りの犯罪等の発生情報を確認することができます。

続いて交通事故の死亡者は、コロナ禍の行動制限が緩和されてから増加しており、茨城県は全国ワースト10位です。

飲酒運転は犯罪です!

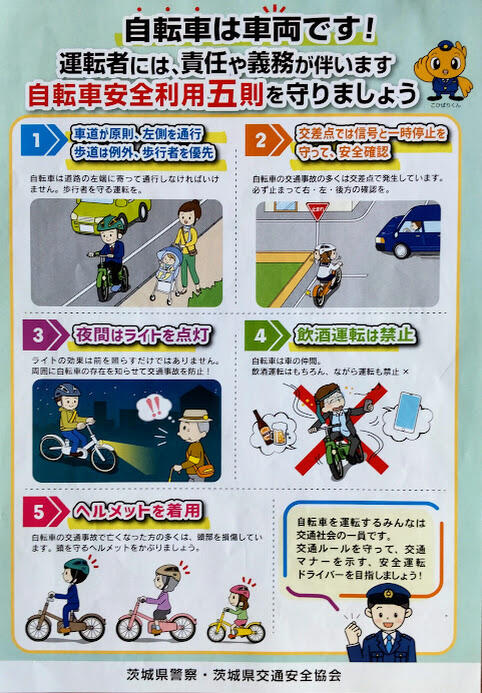

そして自転車は車両です!

歩行者を守る運転に心がけましょう!

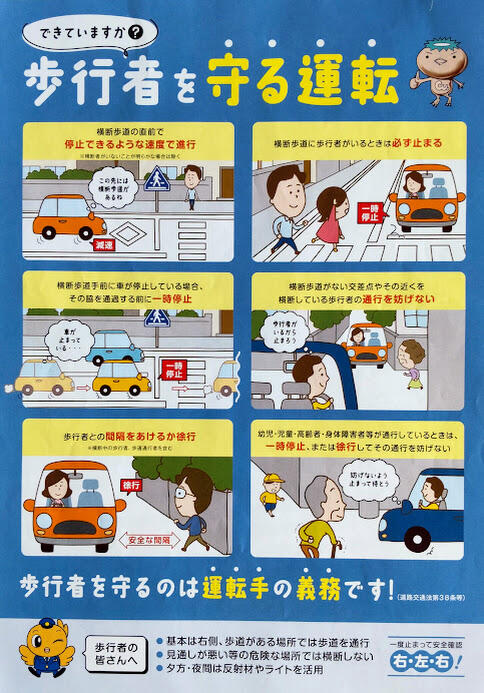

横断歩道に歩行者がいるときに車を停止する率は

長野県は7割ですが、茨城県は3割しか止まらないそうです。。。

「エリア38」

「エリア38」とは道路交通法第38条に「横断歩道を横断しようとしている歩行者がいるときは一時停止しなければならない」旨が定められていることがネーミングの由来で、横断歩行者保護意識を住民とともに高めるエリアを認定するもので、守谷市松並青葉地区が県内で初認定されました。

受講者からはいろいろな質問が相次ぎましたが、講師の方には真摯にお答えいただき充実した講座となりました。

守谷を知るコース(第10回)

守谷を知るコース10回目は、「もりあぐ(もりや循環型農食健協議会)」の活動。

もりあぐ代表理事の伊東さんがお話を聞かせてくれました。

もりあぐは守谷市の地産品に着目して、農作物や食品、健康を有機的につなげることで、地域資源の有効活用と持続的な地域活性化の好循環を狙っています。

もりあぐメンバーは、守谷の生産者である「大八洲開拓農業組合」や「まーの農園」、加工業の「お菓子の店メープル」、「藤井商店」、飲食店の「さくら坂VIVACE」、「ちばらぎ珈琲」など。

また、医療の「悠翔会」や「K-STYLE」など幅広い職種のメンバーです。

主な活動としては、

「グリーンツーリズム事業」

守谷の自然や街を案内して見て食べて買ってもらうツアーを開催。

畑や田んぼなど自然を感じて、守谷産の野菜を食べて、お土産も買えるという守谷を満喫出来るツアーです。

「直販販促事業」

駅前でのふるさ都市もりや朝市やさくら坂メルカートル、ふるさとみずき野朝市と地域の飲食をメインとした直売を展開。

特に第一日曜日開催の守谷駅前の朝市は80店舗を超える大規模な朝市で毎月賑わっていますね。

「商品開発・メニュー開発事業」

ほうれん草パウダーを使ったほうれん草パスタを商品化(今は停止中)

守谷の飲むヨーグルトを使ったヨーグルトタルトの販売促進。

守谷産の常陸秋そばを利用した蕎麦焼酎は市内の酒屋で購入出来るそうです。

「都市近郊農業モデルの構築事業」

茨城大学農学部との連携もとっており、農研機構との共同研究。

農作物の試作や1DAYキャンパスを開催したこともあるそうです。

コロナ禍における新たな活動としては、ドローンを使った最先端農業の推進や、テイクアウト・デリバリー事業を展開。

途切れることなく、さまざまな活動をされているんですね!

また伊東さん自身は、ブランチ守谷に頑張る人を応援し、後押しするスタートアップ施設を招致して、テレワークや起業の手伝いをされています。

そして2024年春には、守谷市内に看護やコミュニティスペースなどの新施設が出来るそうです。

これからもますます精力的に活動していく、「もりあぐ」が楽しみですね!

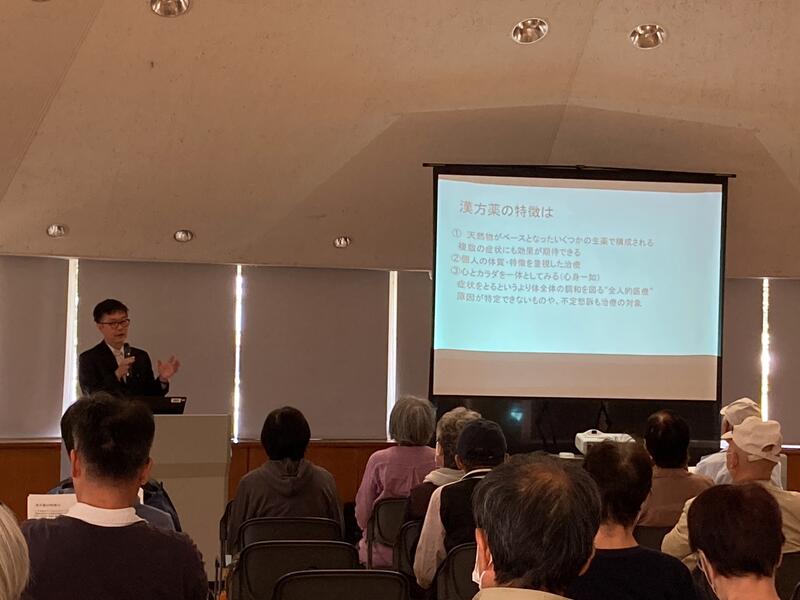

公開講座「漢方薬を用いた高齢者のこころとからだのケア」

今回の公開講座は、「漢方薬を用いた高齢者のこころとからだのケア」ということで、筑波大学人間総合科学研究科 水上勝義先生にご講演いただきました。

金木犀の香りが漂う、秋晴れのお天気の中、参加者にお集まりいただきました

まずは、漢方薬の特徴と、西洋薬の違いについて。

西洋薬は、、、検査異常を確認し、診断のもと薬を選択する。科学的根拠(エビデンス)が強い。

漢方薬は、、、症状から選択する。検査異常がない不定愁訴でも使える。ストレス関連の症状にも良い。科学的根拠(エビデンス)が弱い。

ということで、漢方薬の良いところは、身体・精神の両者の症状に適応できる。副作用で西洋薬の使用が困難な時やはっきりとした診断は出ないが何となく体がだるいというときにも適用できるということです。

いくつかの主要な漢方薬をご紹介いただき、その効果などを教えていただきました。

それにしても、漢方薬の薬名は読むの難しいですね。。。

半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう):認知症患者の肺炎リスクや嚥下障害の改善効果

酸棗仁湯(さんそうにんとう):睡眠薬減量効果

人参養栄湯(にんじんようえいとう):認知機能とうつ改善効果

薬の袋に番号がついていますが、これは保険適用で薬局でもらえるようです。

漢方薬を処方してもらいたくても、どこの病院やクリニックで処方箋をもらえるのかは、各自で情報を収集する必要がありますね。

ぜひ、漢方薬と西洋薬を上手に使い分けたいですね!

いきいきシニアコース(第10回)

「植物と暮らす」の第二回目は「園芸植物の種類や求め方」と題し、ジョイフル本田さんでの校外授業で、

前回同様アドバイザーの塚田さんより、実際にジョイフル本田さんの店頭で現物を見ながらお話を伺いました。

春の球根は今が植え時で、種の情報は袋の裏に「蒔き時」や「管理の仕方」が書いてあるので、よく読んでから植えること。

そして売り場には専門のスタッフがいるので是非聞いていただきたいとのことです。

売り場に入って一番目立つところは現在ハロウィンの飾りつけになっていますが、イベントに合わせて変えるので来月からはXmasのモミの木でいっぱいになります。

日本の土地は酸性が多いのでブルーベリーは簡単に植えられるそう^^

そして低木のシュラブや多肉植物のセダムは暑さや乾燥に強くお手入れが簡単なので、葉色で楽しむローメンテナンス植物だそうです。

また「苗の選び方」のポイントについても伺いました。。。

さてここで質問です。

イチゴは野菜でしょうか?それとも果物でしょうか?

<答え>野菜でもあり果物でもある。

イチゴは畑にある時は野菜で、店頭に並んだときは果物だそうです(知らんかった~)

そんなやり取りをしながら、楽しく学べた講座でした。

まちづくり協議会コース(第9回)

地域防災ファシリテーター養成講座

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

主任研究員 工学博士 李てよん氏

5回の講座が始まりました。

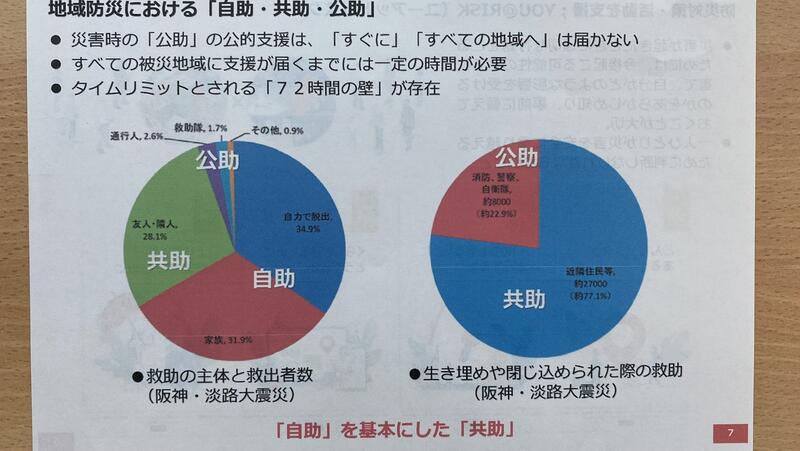

1回目は防災活動の考え方を学ぶ

公助(消防、警察、自衛隊)の割合がかなり低かった事がわかる。

自主防災組織や地区防災計画を地域住民で確立することが大切である。

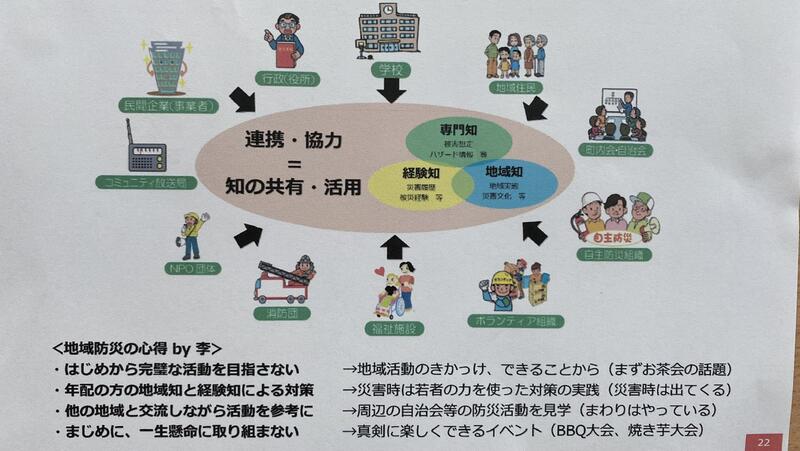

地域防災における「知」の共有と活用

地域の防災力を高めるには、様々な地域コミュニティの連携・協力が重要(共助)

地域と学校の連携事例(こどもの安否確認)、地元事業所の協力事例(避難所運営)のお話しがありました。

最後は、PCを使って、(防災対策・活動を支援するツール;YOU@RISK)というサイトを学生が検索しながら、守谷市の災害時状態を調べるという授業になりました。

災害が起きた時に適切な行動をとるためには、今後起こる可能性のある災害で、自分がどのような影響を受けるのかをあらかじめ知り、事前に備えておくことが大切である。

2回目はさらにPCによる演習となります。

いきいきシニアコース(第9回)

「緑を親しむ心豊かな健康ライフ」のテーマで、10月は「植物と暮らす」ということで、

ジョイフル本田のアドバイザー塚田さんにご講義いただきます。

今回は、「園芸の基礎知識と園芸植物の育て方」について、教えていただきました。

園芸植物を栽培する前の基礎知識として、植物の葉、根、茎、花(果実)のそれぞれの役割を学びました。

葉:光合成をし、養分を作る.水を吐き出すポンプの役割

根:水を集める.養分を貯蔵する

茎:根と葉をつなぐパイプ役.葉や花の基礎となる部分を作る

また、植物の家となる「土」や「肥料」についても詳しく教えていただき、いろいろな肥料をまけばよい

のではなく、植物に対する理解をもっと深める必要性を学びました。

次回は、ジョイフル本田@守谷店にて校外授業です!!

まちづくり協議会コース(第8回)

地域住民のニーズをつかむ手法を学ぶ

第2回目は

対話的なワークショップを通して地域住民のニーズをつかむ実践を試してみましょう!

ワークショップでのファシリテーションのこつ

⌑ゆっくりはっきり話す。相手に自分の声を届ける。

⌑全体に目配りをしながら、穏やかな表情で。

⌑アイスブレーキング(解きほぐす、リラックスさせる)も必要に応じて行う。

⌑ワークショップの目的やねらいを明確に伝える。

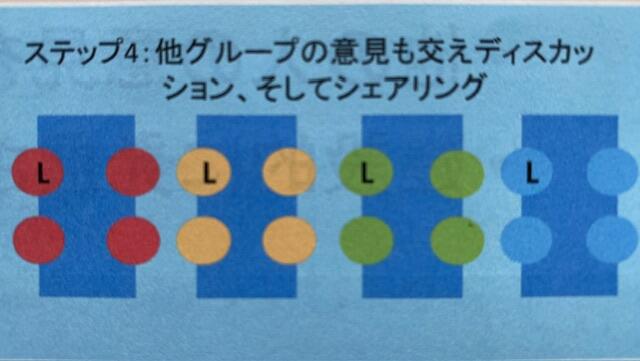

⌑シェアリング(共有する)と総括をしっかり行う。

対話的なワークショップ

1.ブレインストーミング(アイデア出しのための基本的な方法)

・思いついたことは発信してみる。

・いけんをできるだけたくさんだす。

・他の人の意見を否定しない。

・建設的に発展させる意見は大歓迎。

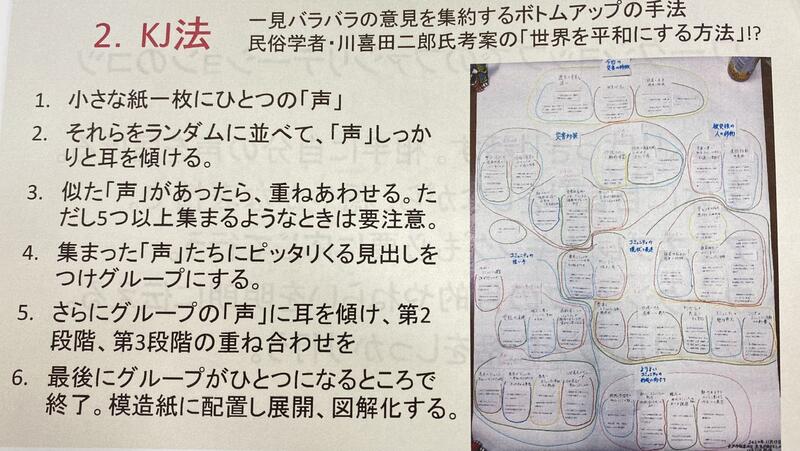

2.KJ法

3.ワールドカフェ

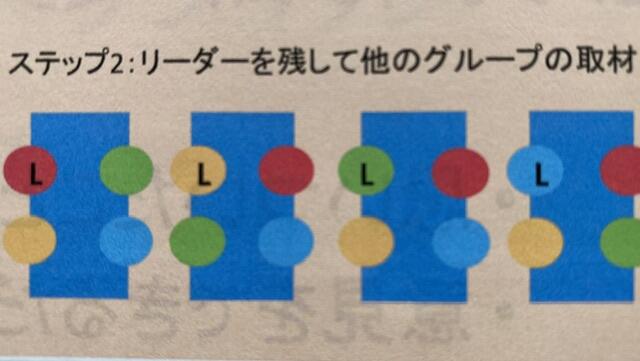

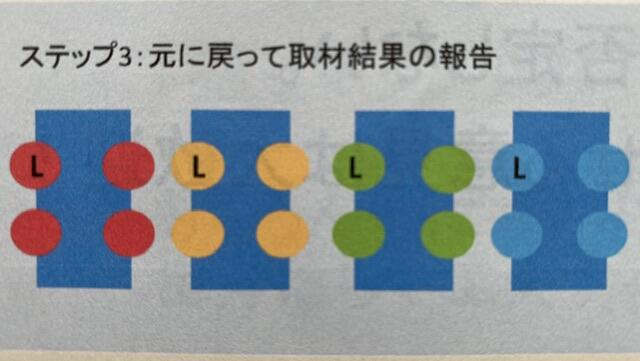

今回の授業ではワールドカフェ

(比較的参加人数が多くても、全員が声を発し、また多くの声が聞こえてくる方法)を体験しました。

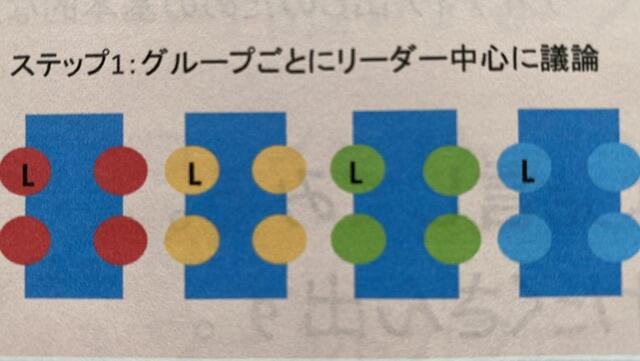

4人のグループを4箇所つくり、まずはリーダーを決め、リーダーは固定。リーダーⓁ

テーマは『守谷市のファンを増やすためには』です。

➘

➘

➘

盛んな意見交換が行われました。

最後にリーダーが自分のグループのディスカッションをまとめ、報告しました。

短い時間でしたが実践体験で何か掴むものがあったのではないでしょうか。

守谷を知るコース(第8回)

守谷を知るコース8回目は、芸術の秋にふさわしく音楽を楽しむ贅沢な講座になりました。

「地域に根差した音楽活動」ウィンドアンサンブル守谷のみなさんが講師です!

総勢41名と、ほぼ全員の楽団員さんが来てくださいました。

まずは、ウィンドアンサンブル守谷の歴史と活動を門池さんがお話してくださいました。

守谷で活動する吹奏楽団「ウィンドアンサンブル守谷」は今年で25周年を迎えました。

30年ほど前に児童合唱団で門池さんと管楽器を吹くお母さんとの出会いが楽団の歴史の始まりです。

吹奏楽団を立ち上げる決断をし、市役所に相談をしてポスター作成。

15人が集まり、ウィンドアンサンブル守谷が結成されたそうです。

知らない者同士がポスターだけで集まり、少しずつ増えていき、練習を重ねて、初めての演奏は北守谷公民館開館記念発表会。

2002年の市制施行イベントに参加し、同年に自主コンサート・第一回定期演奏会を開催しました。

吹奏楽はさまざまなジャンルの曲を演奏できるので、クラシックや映画音楽、ジャズ、演歌、アニメソングなどなど。

大人も子供も楽しめる演奏は、各種イベントから、商業施設、老人ホーム、小学校、保育園などたくさんの演奏依頼がくるそうです。

団の特徴としては、母体はなく音楽が好きで楽器を吹きたい人が集まり、ブランクや経験は問わず、誰でもが入れる楽団です。

年齢層も幅広く中学生から人生経験豊富な年代まで3世代にわたり、お子様連れの方もいるとのこと。

みなさんの笑顔からアットフォームな雰囲気が伝わってきました。

生の演奏を目の前で、楽しい音楽をみなさんに届けたい、市民のみなさんと共に音楽を楽しみたいとの思いが詰まっています。

後半はお待ちかね!

ウィンドアンサンブル守谷による演奏を聴かせていただきます。

守谷を知るコースの受講生だけのために演奏してくださるとは嬉しいです!

1曲目は、心弾むワクワクする行進曲!ワーグナーの「双頭の鷲の旗の下に」

2曲目は、「時代劇絵巻」懐かしい時代劇のテーマソングメドレー。水戸黄門に始まって、銭形平次や大江戸捜査網、暴れん坊将軍と各時代劇の名シーンが頭に浮かびました。

3曲目は、「山の音楽家」にのって楽器紹介です。知ってる楽器もあれば、初めて聞く楽器の名前もあって、楽しく知ることができました。

4曲目は、「ハリウッドマイルストーンズ」ハリウッド映画のメドレーです。

ジョーズの不気味な低音からのドキドキ感、インディジョーンズでは思わず腕を振りたくなり、ETの曲では夜空を自転車で駆け抜ける名場面を思い出しました。

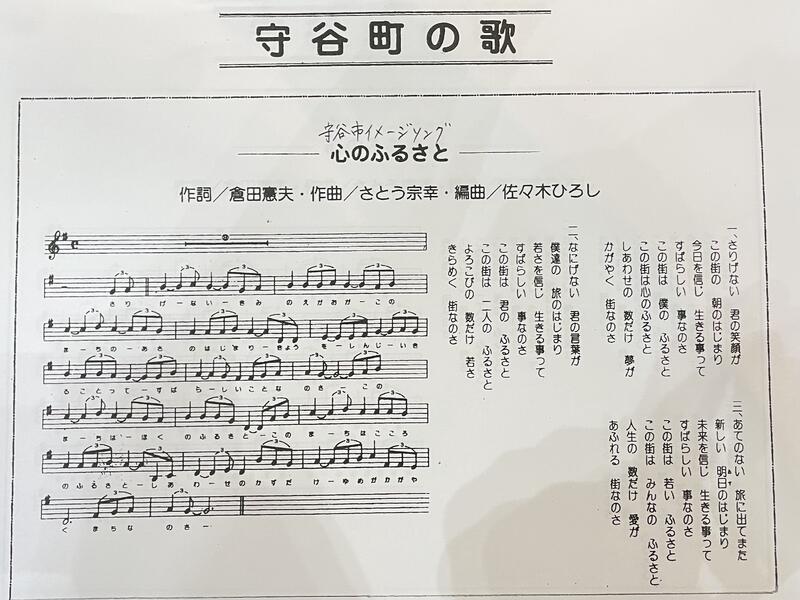

5曲目は、守谷市のイメージソング「心のふるさと」守谷の歌があったのですね、守谷音頭しか知りませんでした。素敵なコーラスと共に聴かせていただきました。

6曲目は、陽気なイントロが楽しい「宝島」吹奏楽の名曲の一つです。さわやかでウキウキするメロディはラストにふさわしい演奏でした。

アンコールでもう一曲!

「星条旗を永遠なれ」こちらも題名は知らなくても誰もが聴いたことがあるであろう名曲です。途中からは演奏と共にみんなで手拍子をして、最後は大拍手で演奏会は終了。本当にありがとうございました!

知っている曲や懐かしい曲など、身近な曲目が多いので、吹奏楽を聴いたことがない人でもたっぷり楽しめる演奏で、あちらこちらから演奏依頼があることに納得です。

目の前で迫力ある演奏をたくさん聴かせていただき、とても素晴らしく楽しいひとときでした。

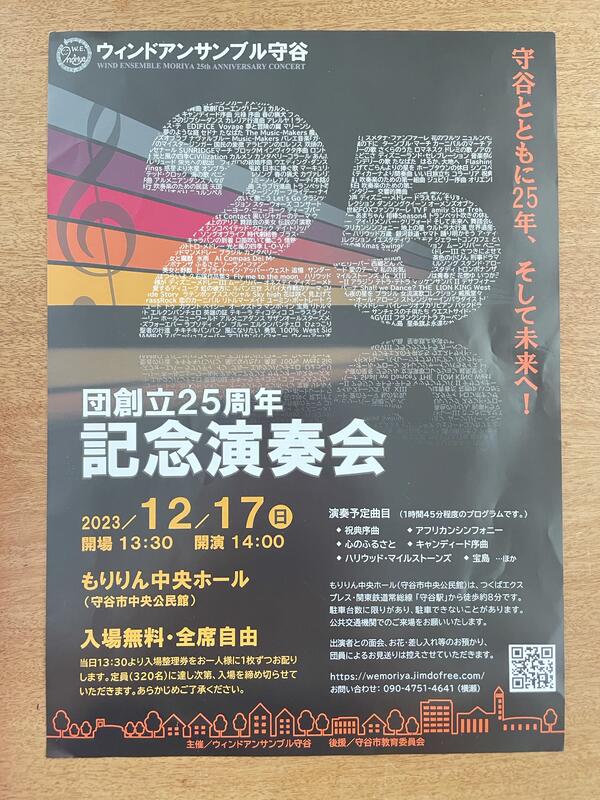

12月17日には、守谷市中央公民館にて「団創立25周年・記念演奏会」が開催されるとのこと。

是非、聴きにいきたいです♪

いきいきシニアコース(第8回)

「緑を親しむ豊かな健康ライフ」をテーマに「緑と人の健康」第2回は

植物の利用とその効果ーアロマセラピーと園芸療法について

引き続き千葉大学准教授の岩崎先生にお話を伺いました。

<アロマセラピー>

植物の香りが注目されている理由

植物の香りは古くから研究されてきましたが、あまり学術的には認められておらず、化粧品や食物を扱う香料会社やその生産を行う農学系の一部でのみ行われてきました。しかし近年は植物の香りに関する研究が進み心身への効果が明らかになってきました。

特に人々の精神的な疲労を癒す効果があることから植物の香りが注目されているそうです。

植物の香りの効果について医学的に証明された例について紹介いただきました ↑

香りと性差ー香りの認知には男女差があることを今回初めて知りました。

香りに対し敏感なのは男性?それとも女性?

答えは男性だそうです。

理由は人間の本能で子孫保存のため男性は女性を見つけなければならない。

女性は香りをつけてみつけてもらう・・・

大変興味深いですね。

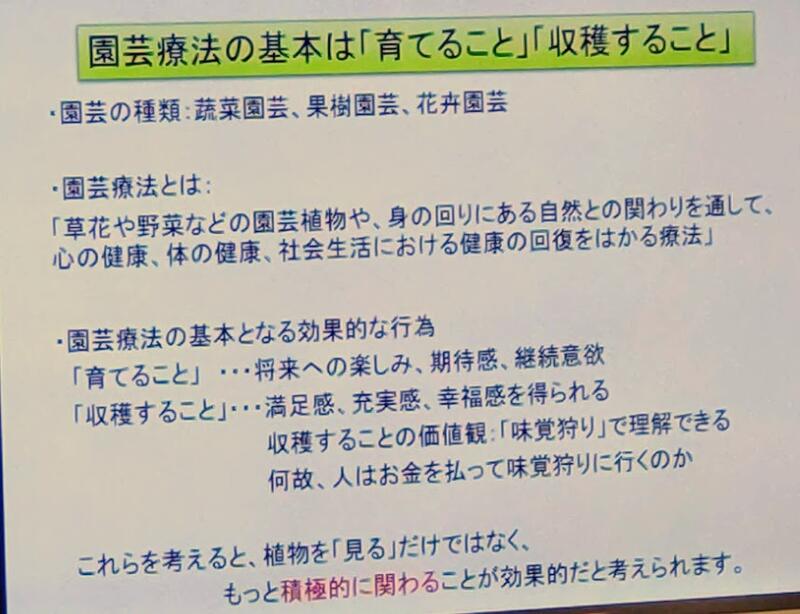

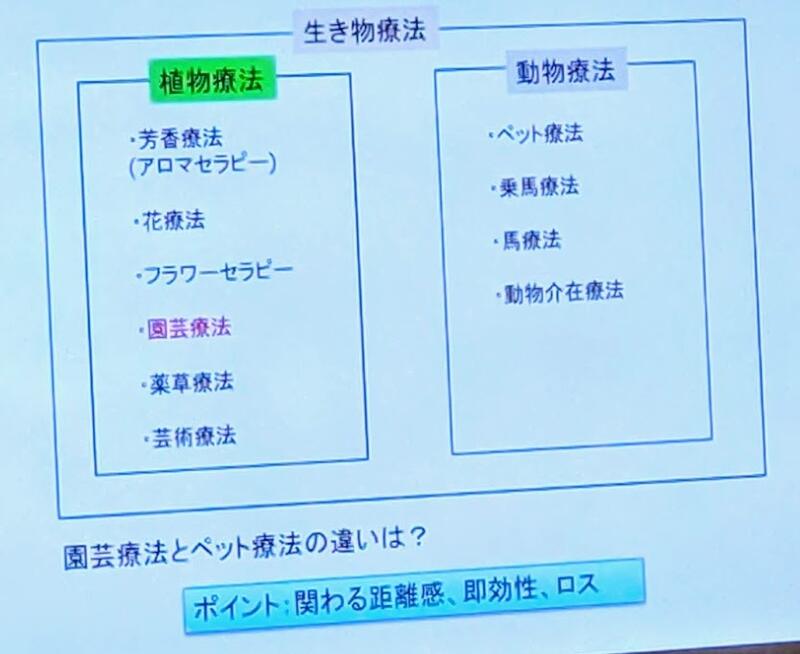

園芸療法の基本は「育てること」「収穫すること」

「生きもの療法」としての「園芸療法」と「動物療法」の違い

動物:とても近しい関係になる、反応が早く、能動的

植物:適度な距離の関係である、反応が遅い、受動的

そして岩崎先生の研究室で実施している園芸療法の具体例の紹介

・高齢者施設での実践

・リウマチ患者に対する効果検証

・特別支援学校における効果

・がん緩和ケア病棟および看護師に対する園芸療法

など。

最後に岩崎先生が執筆された著書のご案内がありました。

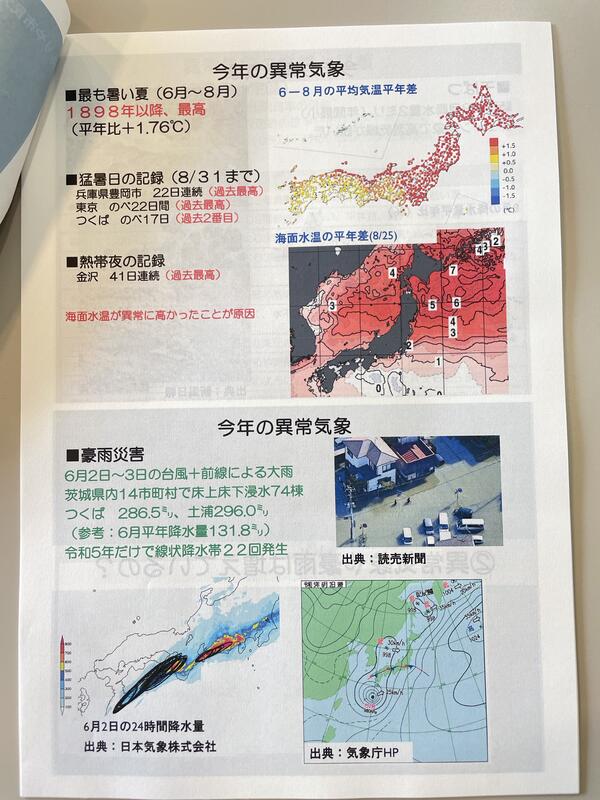

公開講座「異常気象・線状降水帯を学ぶ」

今回の公開講座は、「異常気象・線状降水帯を学ぶ」

近年よく耳にする「線状降水帯」について、守谷市在住の気象予報士・久保田さんの講座でした。

まずは、つい最近の9月8日の茨城・千葉・福島の集中豪雨の話からスタートです。

記録的な短時間の豪雨が海岸沿いで起こり、日立では市役所が被害にあいました。

今年に入って線状降水帯が51回も発生しているそうです。

今年は最も暑い夏になり、猛暑日の記録を塗り替え、熱帯夜も長く続いています。暑いのは海水温が高かったことが原因で海の影響からだとか。

ちなみに熱帯夜とは、夜間の間25度以下にならない夜。気象の夜間の定義の時間って18:00〜6:00だそうです。

日本の温暖化のペースは早くなっていて、平均気温が上がり、特に北の方が上がりやすいとのこと。

確かに北海道は涼しいイメージがありましたが、今年の札幌や旭川はとても暑そうですね。

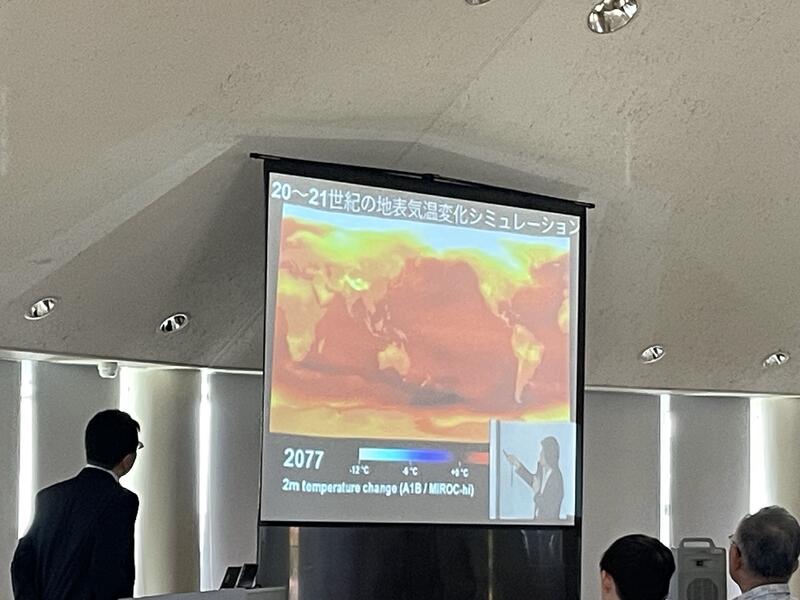

20〜21世紀の地表気温変化シュミレーションを動画で見ました。だんだんと赤くなっていき、2100年には真っ赤に!

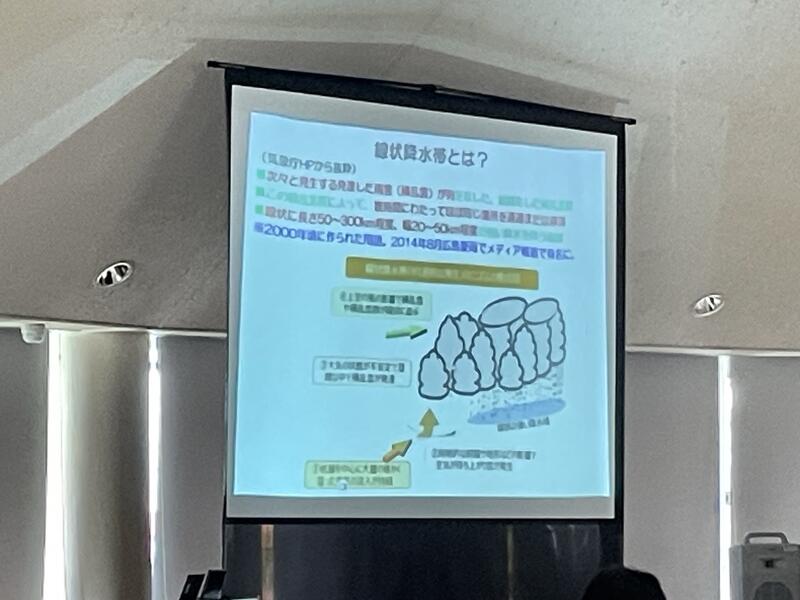

「線状降水帯」は2000年に作られた言葉で、2014年8月の広島豪雨がキッカケでよく耳にするようになりました。

積乱雲がたくさん集まり動いたり、停滞したりして同じ場所にいる状態。

線状降水帯と言えるには6つの条件が必要で、その条件がなかなか難しく、全部の条件を満たさないと線状降水帯と発表できず、事前に知ることが難しい。今のところ15%程度は当たるので、少しずつ解明され改善されていくそうです。

集中豪雨の3分の2は線状降水帯。発生しやすい地域を調べると圧倒的に南日本が多く、九州や四国など。意外に栃木が地形的に発生しやすいそうです。

発生しやすい時期は東日本が9月(台風と秋雨前線)、南日本が6〜7月(梅雨前線)

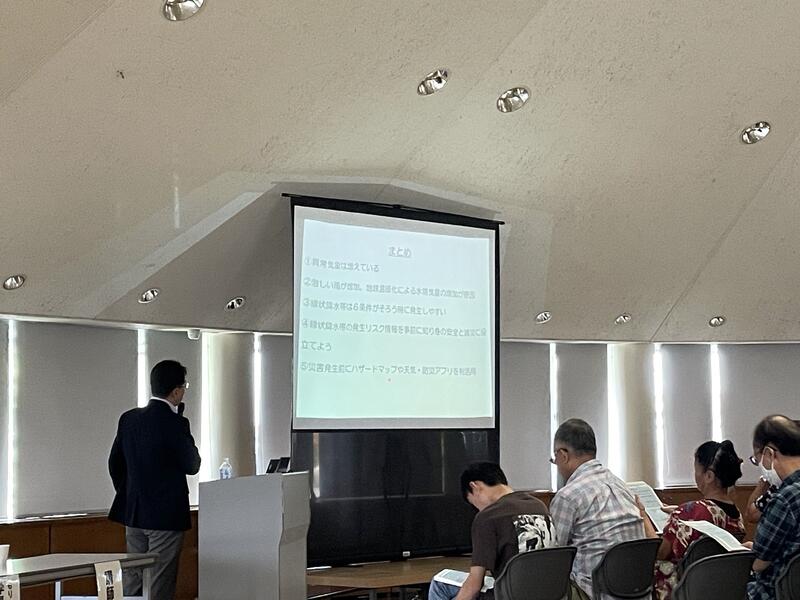

最後に災害前に知っておきたいこととして。

・ハザードマップは最新のマップを最低限知っておきましょう。

・防災アプリを利用しましょう。おすすめは「NHKニュース防災アプリ」、天気は「YAHOO!天気」がわかりやすいそうですよ。

これから台風が多く発生する季節です。

さっそく、アプリを入れて、ハザードマップをチェックしたいと思います!

まちづくり協議会コース(第7回)

地域住民のニーズをつかむ手法を学ぶ

社会調査の方法と対話的なワークショップ

伊藤哲司(社会心理学)講師による1回目 基礎編

先ずは講師による学生への質問です。

イーミック:当事者目線、中に入り込む エティック:客観的、俯瞰的

どちらが正解というわけではなく、結果的には両方が必要ではないか。

次に【社会調査の方法】についてのお話しがありました。

・アーカイブ分析(統計)

・アンケート(質問紙調査)

・実験

・インタビュー(面接調査)

・フィールドワーク(参与観察)

ここでまた講師による質問です。

インタビューとアンケート両方を組み合わせてマルチメソッドで行うとしたら、どちらかを先に実施しますか?

インタビューを行ってからアンケート調査をした方が適切な質問項目を作ることができるのではないかとの回答でした。

【インタビュー(inter-view) のポイント】

関係を築きながら深く語り合う、語りの共同生成が豊かなインタビューです!

そこで学生に、白い紙に自分の人生をイメージした絵や図を描いてもらい、

ふたり一組になって相手の書いた紙を基にインタビューする方、インタビューを受ける方となり、話しをしました。

これによる対話の中から生まれてくるニーズをつかむを体験しました。

熱心な学生の様子です。

次回は(応用編)です。

守谷を知るコース(第7回)

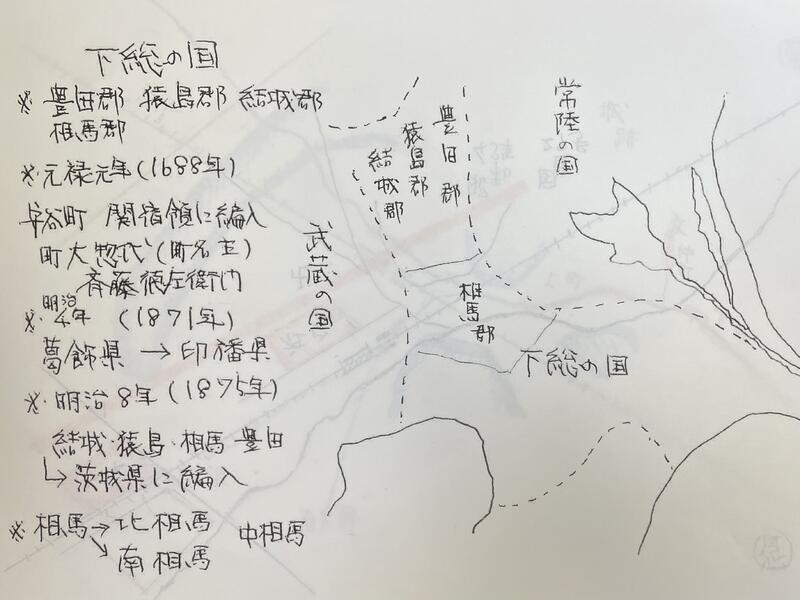

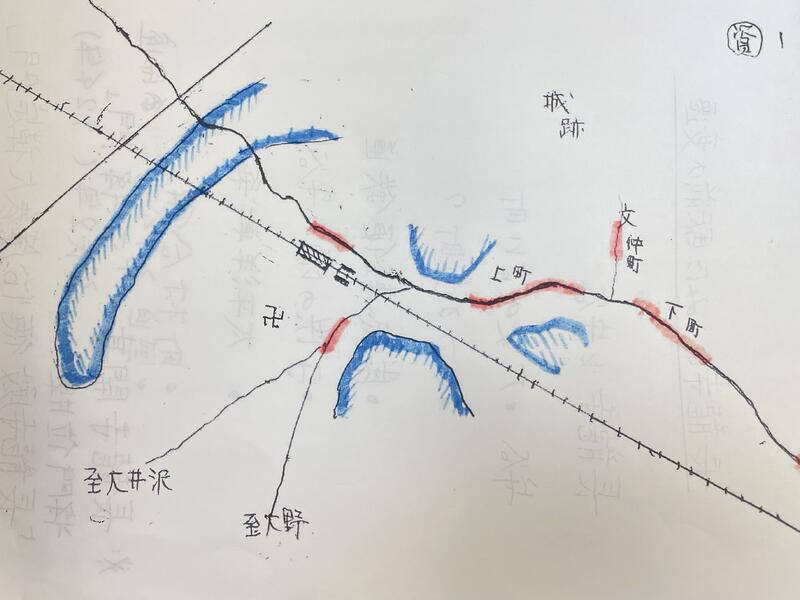

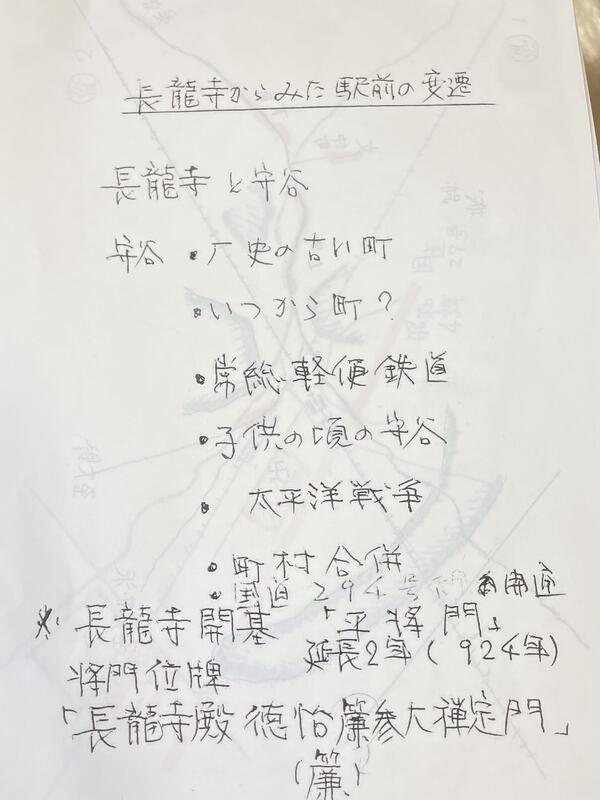

守谷を知るコース第7回は、「長龍寺から見た守谷駅前の変遷」

長龍寺の東堂・北村さんがお話を聞かせてくれました。東堂とは元住職、ご隠居さんという意味だそうです。

北村さんは今年89歳、戦前からの守谷を見てこられた方です。22歳で21代目住職になりつつ、市内の校長先生や教育委員長も務められてきたそう。

守谷は江戸時代中期から「守谷町」と名乗っていたとの記載があり、平将門との深い関わりがある場所。

長龍寺は924年(延長2年)に開基、平将門が関わっているそうです。

平将門の母方の実家は相馬であり、守谷の本を書いた斉藤先生によると、相馬の中心地は守谷であり、そこからも平将門とは深い繋がりがあるそうです。

守谷市内には、永泉寺や海禅寺など平将門に関わりがあった寺がいくつもあります。

相馬の話では、城址公園にある城跡は相馬氏によって築かれた話も守谷が中心の話と繋がりますね。

守谷市の前は「北相馬郡守谷町」だったことを懐かしく思い出しました。

北相馬以外に、南相馬(流山や松戸あたり)、中相馬(我孫子あたり)があった話も興味深く面白かったです。

北村さんは子供の頃から守谷を見てきた貴重な方。

田んぼと松林しかない、集落も少ない、本当に何もなかったそう。小山村(南守谷あたり)、奥谷村(斎場あたり)、鈴塚村(ジョイフルあたり)が守谷になり、戸頭や坂手(菅生あたり)は、守谷にならなかったり。

今でも地名は残っているので、聞きながら場所を思い浮かべました。

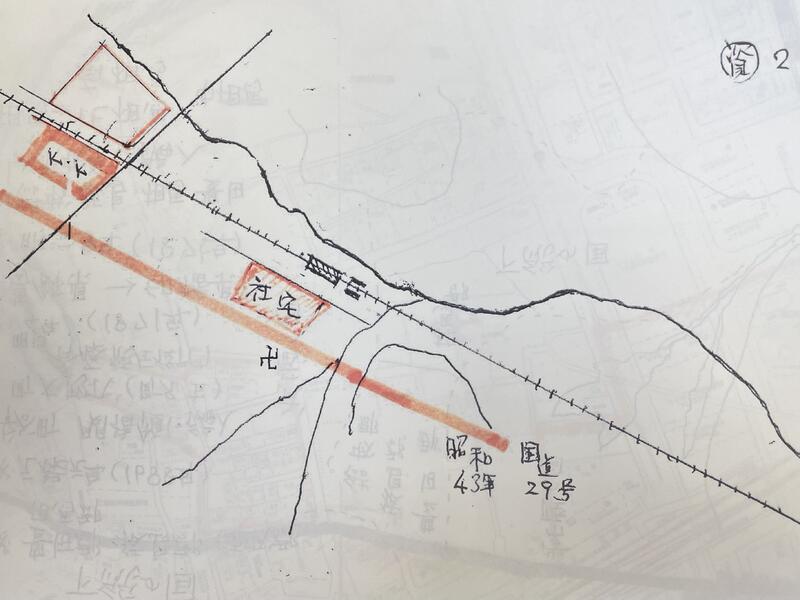

常総線が開通して守谷が変わっていきます。

最初は貨物列車としての運行でした。鉄道が通ったことで、運送会社や石屋、料亭ができて守谷駅前が賑わうようになっていったそうです。

戦争が始まると、今の原あたりに軍事工場(今でも門だけ残っている)ができ、駅前には大きな社宅があったとのこと。まだ子供であった北村さんの守谷から見たリアルな当時の話も聞けました。

昭和30年に大野村(大柏や野木崎)などと合併して守谷町へ。滝下橋は昭和31年に開通、それまでは鬼怒川を渡し船で行き来していました。

そこから、クレノートン(レーベン守谷)、明星電気(イオンタウン)、前川製作所と大きい企業ができて、住宅が増えていきました。

国道294号線は昭和43年開通、住宅地が増えて、つくばエクスプレスが開通してどんどん守谷が発展していったのでしょうね。今の守谷を見ていると、びっくりするほど変わってしまったと仰っていました。

田んぼと松林ばかりの守谷、のどかな原風景だったと想像します。

図書館に守谷の歴史を書いた本があるそうなので、借りて読んでみたいと思いました。

いきいきシニアコース(第7回)

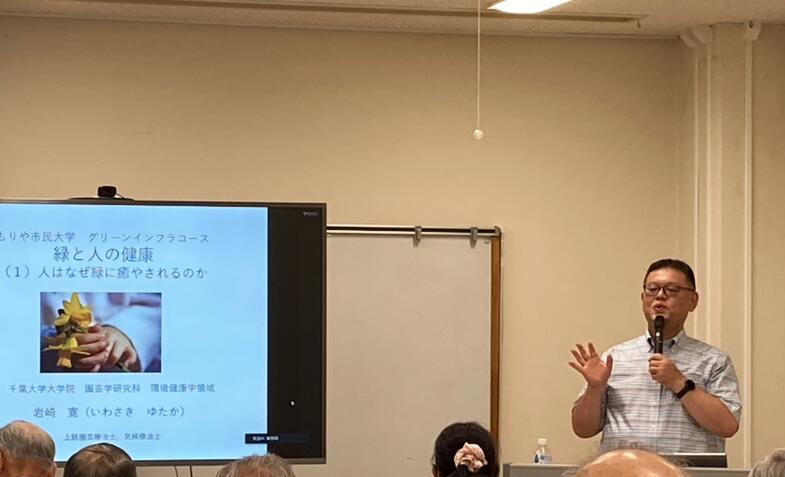

9月、10月は「緑を親しむ心豊かな健康ライフ」をテーマに、前半2回は「緑と人の健康」ということで、千葉大学准教授の岩崎寛先生にご講義いただきます。

今回は、「人はなぜ緑に癒されるのか?」という講義で、研究の事例などをご紹介いただきながら、楽しく学べました。

ここでいう「緑」とは、「植物」のことです。

人は緑を介することにより、外部からの心理的、物理的ストレスを緩和し、体の調子を整えてくれるそうです。

病気を治すのではなく、「体調を元の良い状態に戻してくれる」ということで、自然治癒力が高まるそうです。

このような裏付けとなった面白い研究の紹介がありました。

では、みなさんにクイズです!

Q1、公園でベンチに座っているときに、5分間ラベンダーを見ているのと見ていないのでは、血圧の変化はどうなるでしょうか?

Q2、室内に同じだけの緑を置いて勉強や仕事をした際に、視界に入るところに緑があるのとないのとでは、ストレス緩和効果が異なるでしょうか?

答えは、

A1、ラベンダーを見ている人は、、、、血圧が高い人は低下し、正常な人は変化なく、低い人は高くなったそうです。5分間だけでも効果があるのですね!

A2、視界に入っている方が、ストレスホルモンが半分以下になるそうです。意欲や集中力も向上するそうです。

みなさんのご自宅でもテレビの横など目につくところに緑を置くと良いそうですよ

植物は人と人とを結びつけるもので、その一つの手段が園芸や農業だそうです。

コロナ禍で外出禁止の時には、植物を育てる人が増えたそうです。

あの頃は、みなさん知らず知らずの間に、緑に癒しを求めていたのですね~

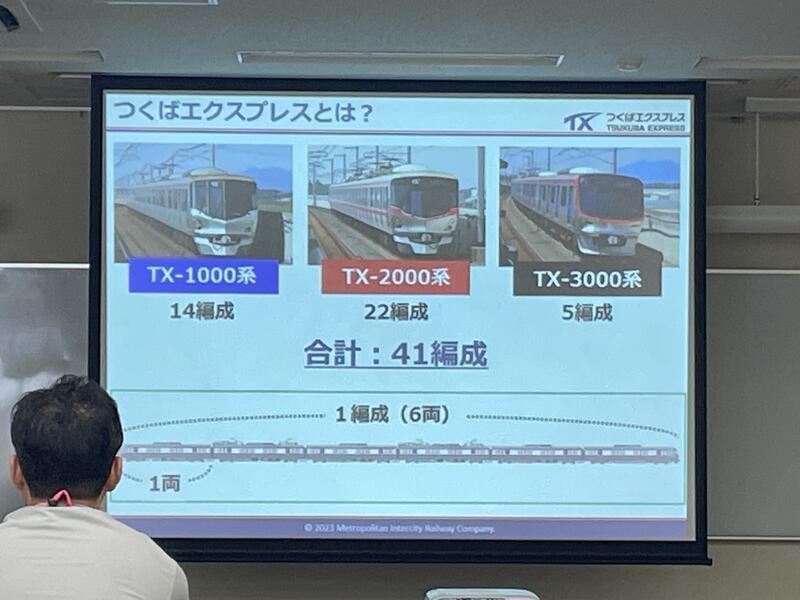

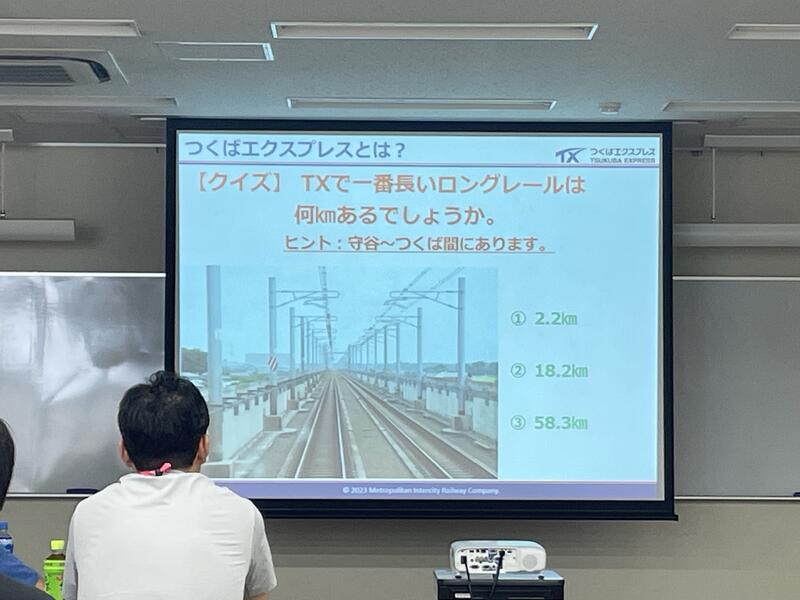

公開講座「学ぼう!TX講座」

今回の公開講座は大人気の親子イベント「学ぼう!TX講座」でした。

なんと!倍の応募があり、厳選な抽選で選ばれた14組の親子が参加してくれました。

まずは守谷駅にある、守谷講習室にてTXの環境の取り組みなどのお話を聞きました。

TX(つくばエクスプレス)は、2005年の8月24日に開業し、数日前に18周年を迎えたばかりです。

つくば駅〜秋葉原駅まで20駅あり、一都三県 を58.3km走行しています。

カーブが少なく、踏み切りはゼロ、一番速い場所では130kmで走行しているそうです。

ここで、クイズ。

TXの環境の取り組みとしては、

1、節電:電力が少ないタイプを使用し、LED照明にしています。

2、ゴミ削減:フードバンクへの寄付や鉄など出来る限りのリサイクルをしています。

3、節水:車両を洗浄する際の水を再利用しています。

4、地域の清掃活動:駅の清掃活動や鳥のみちの木道にも関わっています。

他に子供達は、グリーン電力について学び、どんな発電があるのか?みんな活発に答えていました。

座学を終えて、守谷駅一番線ホームに移動です。

この日のために、臨時列車を用意していただけました!

この「回送」がTX講座の列車です。

普段はまっすぐにみらい平駅に向かう列車が、下降して左にカーブしていき、総合基地へと向かいます。

整備や修理などを行う建物だそう。

臨時列車は、洗浄するレールへと入っていき、洗浄線体験ができました。

まずは洗剤が全体にかけられて、水と巨大タワシでゴシゴシ。大きな洗車機のようです。

10日に1回は洗っているそうで、1回の洗車に4000ℓ使われるそう。

車が40〜60ℓなので、さすが大量に使うのですね。

この大量の水は座学で学んだ、水の再利用になります。

非常通報器のデモンストレーション。SOSのボタンの場所を確認します。

1人がSOSボタンを押して、運転室の中での受け答えも子供達。

押す機会がないボタンですので、ドキドキですね!

SOSボタンは何箇所で押しても、全員で話すことができ、繋がらない場合には司令所に繋がるそう。

もしもの時にも安心ですが、そのような場面にならないように願います。

そして、子供達お待ちかねの運転台見学です。

運転台に座って、気分は車掌さん。

アナウンスしてみたり、アナウンスボタンを押してみたりととても楽しそうでした。大人たちはうらやましい〜と羨望の眼差しで見守ってました。

たくさん体験した後は、名残惜しいですが臨時列車で守谷駅に戻ります。

先頭で見入っている子供達。

TXの職員の皆様にはたくさんお世話になりました!

最後にみんなで臨時列車を見送ります。

ありがとうございました〜!

特別な体験が出来て、夏の最後の思い出になったかな。

講座後のアンケートでも、嬉しいお言葉をたくさんいただきました!

ありがとうございました。

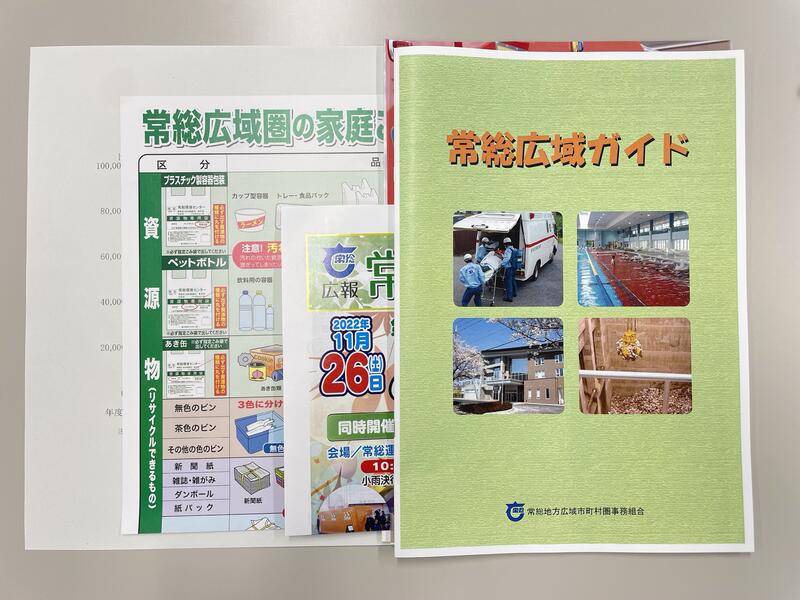

守谷を知るコース(第6回)

守谷を知るコース第6回目は、校外学習。

暑いですが、教室を飛び出しての講座です。

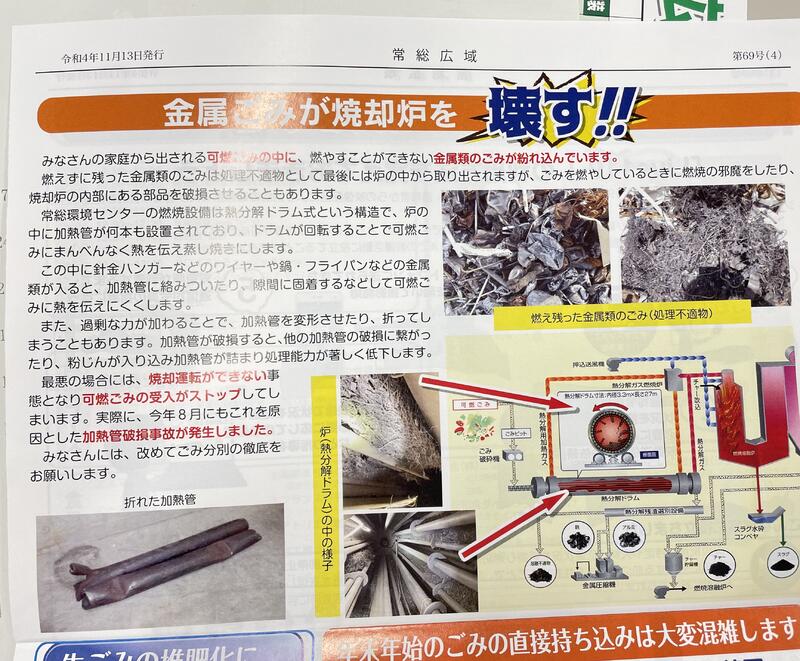

「常総環境センターと常総運動公園施設見学」

常総地方広域市町村事務組合事務局の方々が案内をしてくれました。

常総環境センターの施設棟にて施設のお話を聞きます。

運営は常総地方広域市町村圏事務組合で守谷市、取手市、つくばみらい市、常総市(水海道地区)が母体となっています。

ゴミの収集はそれぞれの自治体が行っており、施設での処理が年間20億円に加えてゴミ収集の金額がかかっているとのこと。かなりの金額が必要とされているのですね。

施設センターの紹介DVDも見せていただきました。

ゴミ焼却の流れの説明では、処理をしながらエネルギーを生み出し、プールやお風呂に使用したり、アルミやプラスチック、ペットボトルなどが再利用されている様子が分かりました。資源ゴミは手選別で行われているので、莫大な量を捌くのはとても大変な作業だと思います。

実際に施設内を見学。人数が多いので3グループに分かれての行動です。

巨大なクレーンがゴミを掴んでいる姿に思わず見入ってしまいます。

施設は24時間体制で盆暮れ関係なく稼働しているそう。そうしなければ処理が間に合わないとのこと。

みなさん、熱心に説明を聞いています。

きちんと分別をしてゴミを出すことでゴミ焼却がスムーズに進み、資源物を仕分けして出すことで多くリサイクルされることを改めて実感しました。

センター施設の見学はとても勉強になり、反省する点もあり(^^;;

後半は外に出て、常総運動公園施設見学です。

外の受付では、車ごと重量が測れるそう。粗大ゴミの持ち込みも出来るので一般の車両もやってきます。お盆には200台ほどもやってきたそうですよ!

「いこいの郷 常総」

ゴミ焼却を利用した温浴施設です。お風呂だけでなく、トレーニングが出来るジムや地域交流スペース、レストラン、宿泊施設もあります。

「常総運動公園」

室内温泉プールをはじめ、野球場やテニスコート、サッカーコートなど、子供がお世話になった施設も多いのではないでしょうか。

広いキャンプ場を歩いて移動しました。

映える、どこでもドアと巨大な椅子。

以前は屋外プールだった場所はかなり変わっていました。

流れるプールはコミュニティガーデン。

ちびっこプールはドックプールに。

ドックランもあります。

暑いのでワンちゃんは1匹もいませんでした〜

暑い日でしたが、青空の中をちょっと散歩したのは気持ちがよかったです。

自分たちの生活の一部である、ゴミの行方やその後を実際に見ることが出来て、とても勉強になりました。

これからもなるべくゴミを出さないように、きちんと分別をするように心がけたいと思います。

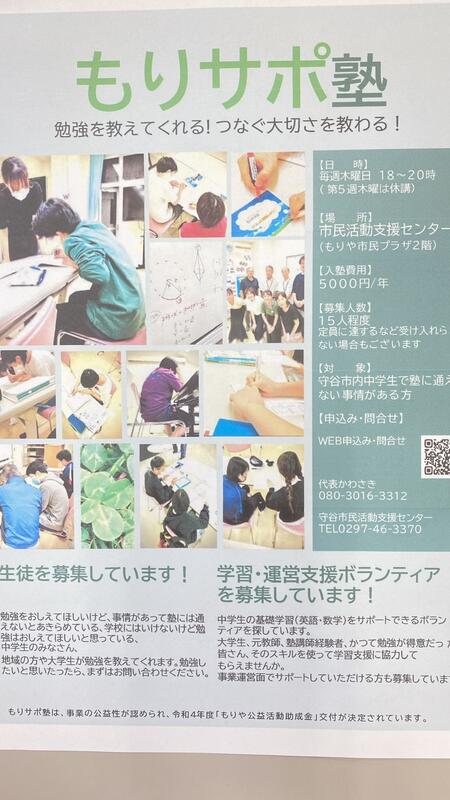

まちづくり協議会コース(第6回)

子どもの育成、地域の居場所づくり

学びたい子どもたちに学びの場を!

学習支援塾『もりサポ塾』の活動紹介

塾長 川崎文先生

「子どもの貧困は、社会全体の問題」

★自己肯定感の低下につながる

学習塾や習い事をするチャンスがない

服を買ってもらう、外遊びに連れて行ってもらうなどの経験が少ない

自分には価値がないと考える原因につながる傾向がある

★教育格差が生まれる

進学に格差が広がる

将来的に所得格差へ、貧困が繰り返される負の連鎖へつながる

★社会的損失につながる

「もりサポ塾・目的」

すべての子どもに学習するチャンスを

ひとりひとりに寄り添った学習サポートを

多様な大人たちとかかわり社会への信頼を

学習を通して自己達成感や自己肯定感を

様々な事情を持つ子どもたちに居場所を

「もりサポ塾・沿革」

2021年6月にボランティア団体(もりやサポート塾)を立ち上げ

令和5年度に、もりサポ塾は〔子どもの未来応援基金]の支援先に採択されました。

学生からの質問には、行政との関わり方、助成金の申請方法

個人授業かグループ授業か、親御さんとの関わりなど具体的な様々な内容の意見交換が行われました。

守谷にはまだまだ学習支援の場が足りないと先生からのお話しがありました。

いきいきシニアコース(第6回)

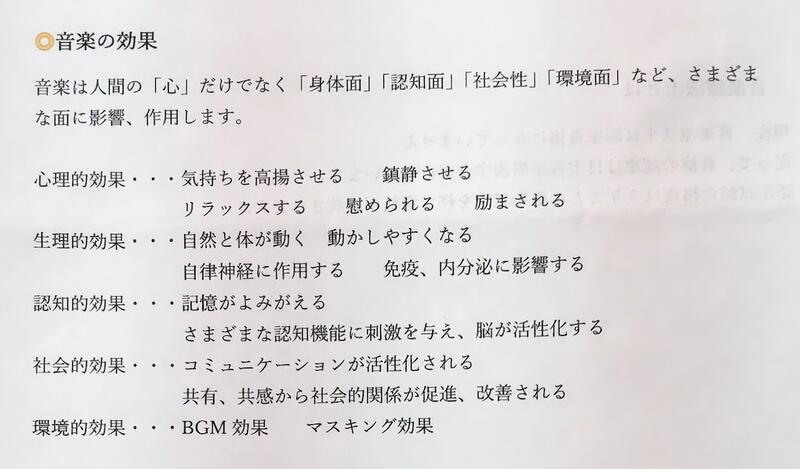

第6回「こころとあたまに響く音楽体験」は市民ギャラリーを会場として、音楽療法士の佐々木宏子さんからお話を伺い、受講生も歌ったり身体を使って楽器の体験をしました。

音楽療法とは・・・

日本音楽療法学会では音楽療法を

【音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身の障がいの回復、機能の維持改善、生活の質の向上、行動の変容などに向けて、音楽を意図的、計画的に使用すること】と定義しています。

そして

音楽の効果は・・・

音楽療法は障がいや疾病を抱える方が主な対象ですが、健康の維持や病気の予防のためにも行われます。

高齢になると同時に幾つものことをこなすことが苦手になったり、物忘れが増えてきたり、さまざまな認知機能の低下を感じることが多くなります(←筆者も日々実感しています!!笑)

能動的音楽療法には歌唱、楽器演奏、身体運動などがあり、「歌う」という行為は通常の会話よりも多くの息が必要となり、自然と腹式呼吸になって心肺機能の維持向上のトレーニングになるということで、実際にやってみることに。

会場にはさまざまな楽器が準備されていました。

まず、姿勢を正して発声練習から。

そして口の開け方や舌の動きが重要。

歌いながら楽器を演奏することは、同時にいくつものことをこなすので、自然と「注意分割機能」を働かせるそうです。

みなさん声を出して、身体を動かし、楽器を演奏することで、楽しく体験できたようです。

とくに歌詞に合わせて発音・発声することは、口腔機能の向上に役立ち、誤嚥性肺炎の予防にもつながり心理的にも好影響があるので、カラオケを楽しむことはとてもいいようです。

まちづくり協議会コース (第5回)

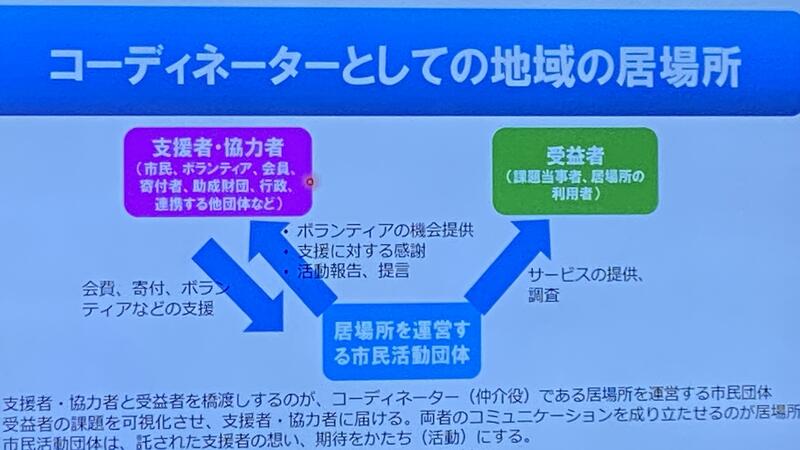

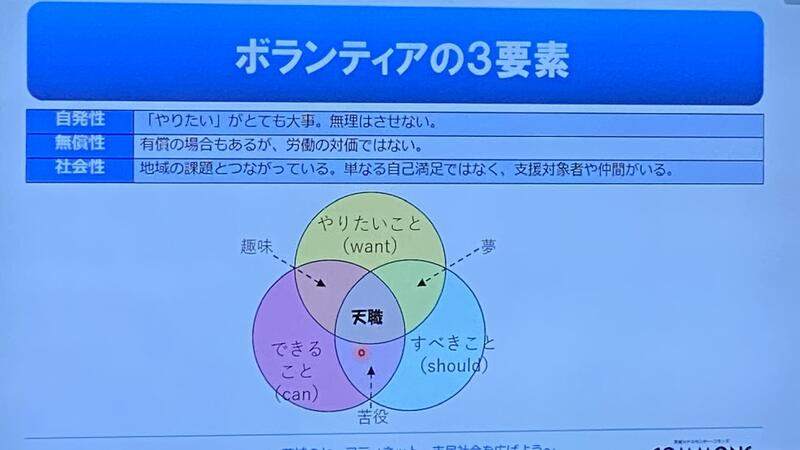

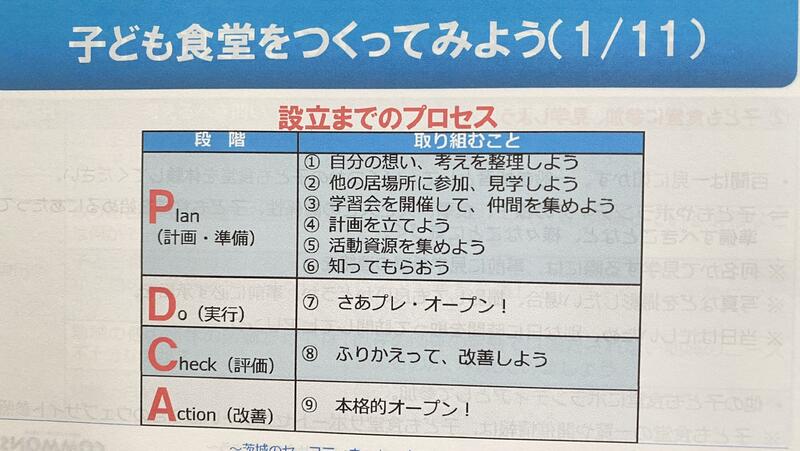

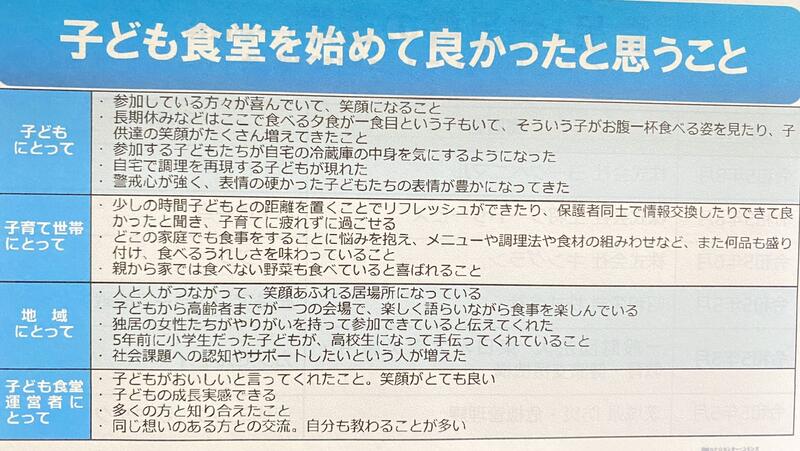

子どもの育成、地域の居場所づくり

子ども食堂を運営するためのネットワーク事例研究

茨城NPOセンター・コモンズ 大野覚 常務理事兼事務局長による講義が行われました。

子ども食堂の開設や運営を行うためのノウハウを事例紹介とともにお話ししていただきました。

そもそも「居場所」とは

1.人などがいるところ。いどころ。

2.その人が心を休めたり、活躍したりできる環境。

「出番」も意識しよう

居場所と出番は必ずセットに。

⇒福祉課題を抱えた人を、かわいそうな「支援対象」とばかり位置付けるのではなく、その人の特性、能力、経験、好きなことを活かし、居場所で積極的に活躍する「担い手」となる場面づくりを意識する。お客さん扱いしない。

子ども食堂を支えたい人のさらなる増加

コロナ禍を受けて、子ども食堂への寄付が増加。毎週のように食品寄贈の仲介が。子ども食堂ほど共感しやすく、応援が集まる活動は他にはない。

居場所を成功させるコツ

1.徹底的に調べ、考える!

2.仲間を集める

3.運営を担うチームと活動計画を作成

4.活動資源の確保

学生からの質問には、無料にするか、有料にするか運営チームの中でも意見が分かれているとのこと、

スタートするにあたり、当面は有料で何度か開催された様子をみて無料化しても良いのではと講師のアドバイスもありました。

守谷を知るコース 第5回

「守谷で頑張る企業を知ろう」

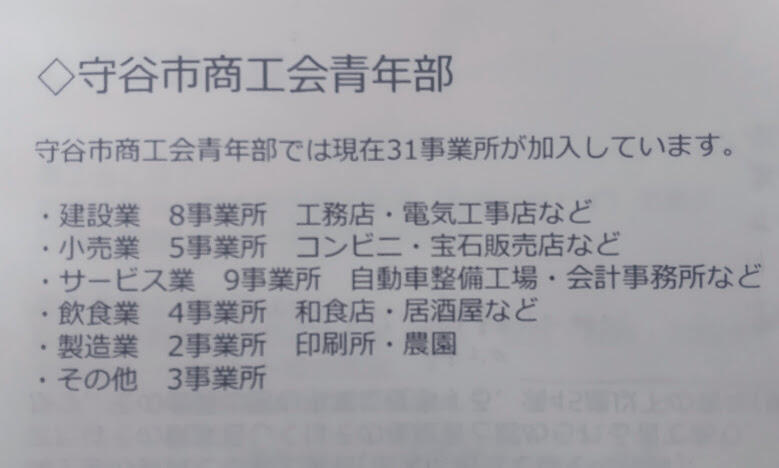

今回は守谷市商工会青年部部長の大山さんからお話を伺いました。

まず商工会とは、

そして商工会青年部とは、

「商工会の会員たる商工業者、またはその親族もしくはその後継者と認められるものであり、

かつ、その会員の営む事業に従事する満45歳以下の青年(男女)で構成」されているそうです。

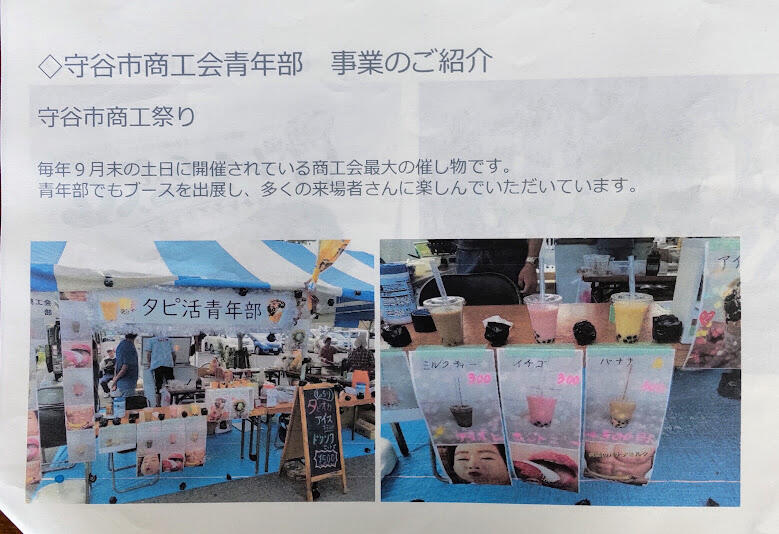

青年部の事業としては、

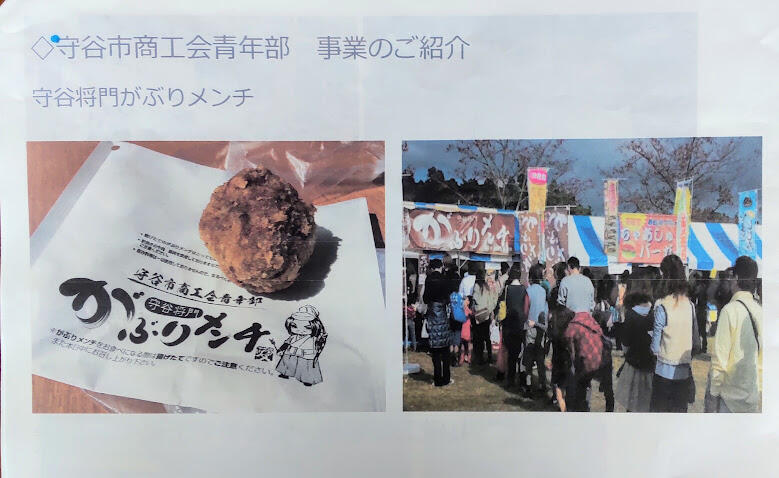

イベントなどでの「守谷将門がぶりメンチ」の製造販売や

守谷市商工まつり~きらめき守谷夢彩都フェスタ~での青年部ブースの出店

今年は 9月30日(土)~10月1日(日)に守谷駅西口広場で開催予定です。

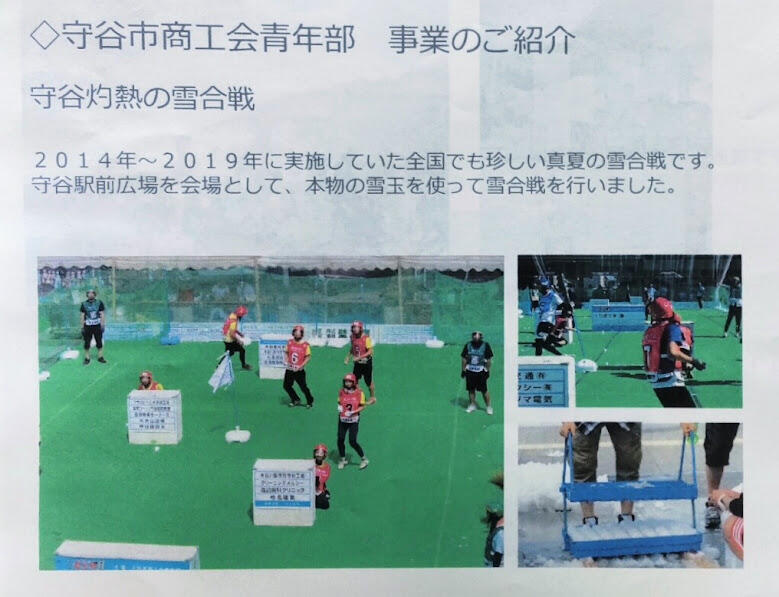

また、2014年~2019年に「守谷灼熱の雪合戦」も実施していましたが、コロナ禍の影響で現在は休止しています。

さらに「”絆”感謝運動」として、6月10日の商工会の日に守谷駅前や国道294号沿線歩道の清掃を行っています。

コロナ禍で開催できなかった守谷八坂神社祇園祭で、今年は7月29日に「こども神輿体験」を商工会青年部と八坂神社とのコラボ企画で実施し、

祇園祭では守谷の飲食店が12店舗出店しました。

また災害時にはボランティア活動として支援物資の受付等を行っています。

続いて「守谷で頑張る企業」の具体例として、

★㈱コトブキ・・・大型家具の製造

★泉屋食品・・・とり肉料理

★ひさご亭・・・和食、お好み焼き

★花みち・・・和食

などの紹介がありましたが、

私たちの周りにまだまだ他にも魅力的なお店がたくさんありますので「守谷市商工会」のホームページなどを参考に、ご自分で歩いて見つけるのも楽しいですね。

また商工会青年部では

「事業継承のためのセミナー」を開催し、

「創業セミナー」も実施もしていますので、関心のある方はどうぞお気軽にお問合せしてみて下さい。

いきいきシニアコース(第5回)

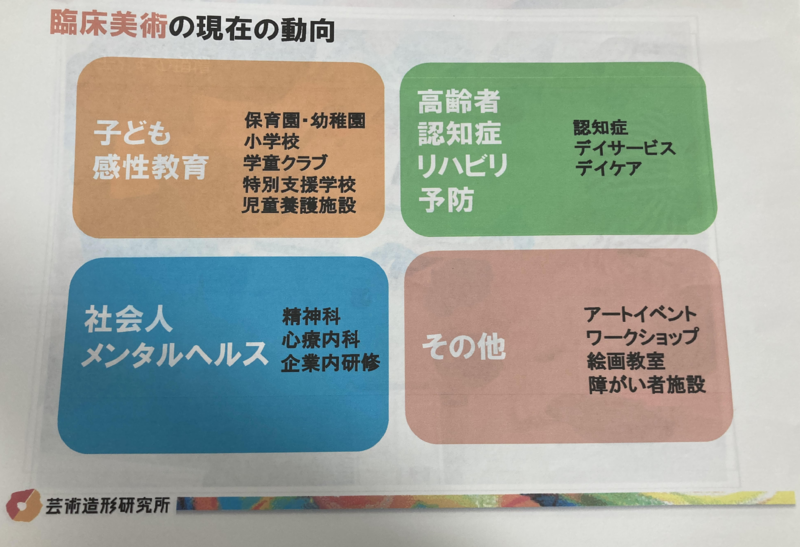

今回は、「あたまが喜ぶ!こころが笑う!臨床美術」のテーマで、臨床美術士の大本英美先生にご指導いただきました。

臨床美術とは、認知症の症状を改善することを目的として、1996年に実践と研究がスタートしたそうです。

美術活動を通して脳活動を活性化し、楽しみながら作品を作るアートセラピーで、現在では、子どもたちや社会人のメンタルヘルスでも活用されているそうです。

感覚刺激や記憶と知識の刺激の導入によって参加者の内側から「ひらめき」や「意欲」をわき起こし、五感を刺激することで、脳の活性化へつなげるという活動です!

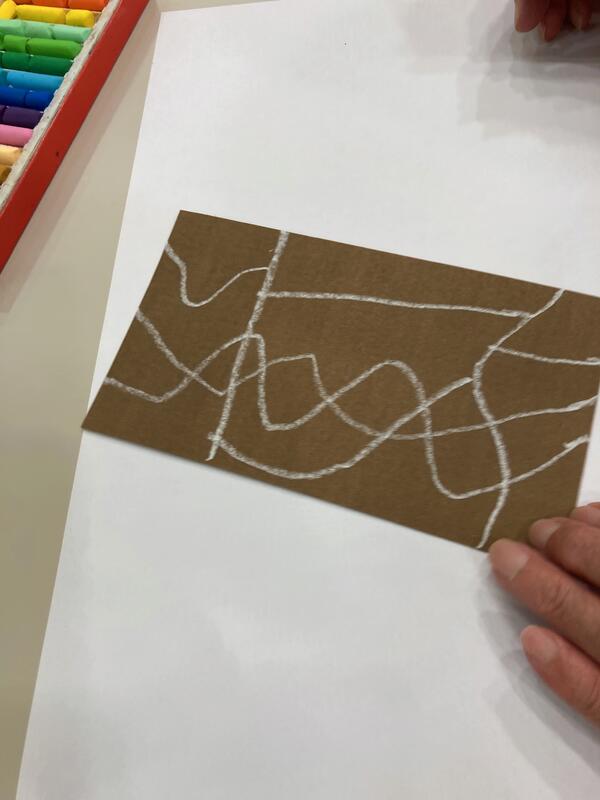

本日の制作活動は、「カラフルコンポジション」というものを体験しました。

準備するものは、紙やすりとオイルパステルです。

1、白で好きなように線を描きます。

2、線が交わってできたスペースを好きな色で塗っていきます。

塗るだけではなく、線や点、模様などを入れてもOK!

3、できた作品を台紙に張ります。

出来上がった、みなさんのとっても素敵な作品です

先生から、全員の作品に対してコメントをいただきました。

「すべて素晴らしい作品です!!!!」と。

ワクワク★ドキドキな体験を通じて、あたまを喜ばせることができたのではないでしょうか?

次回は、音楽で脳を刺激します

まちづくり協議会コース (第4回)

子どもの育成、地域の居場所づくり

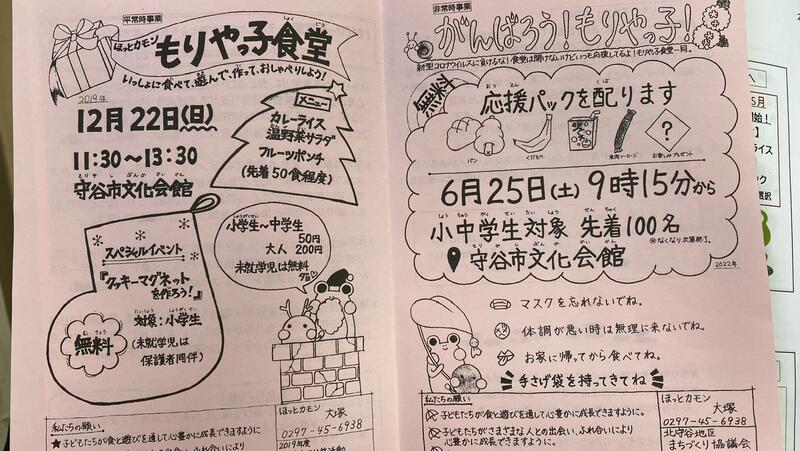

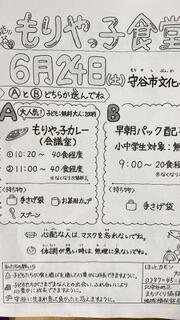

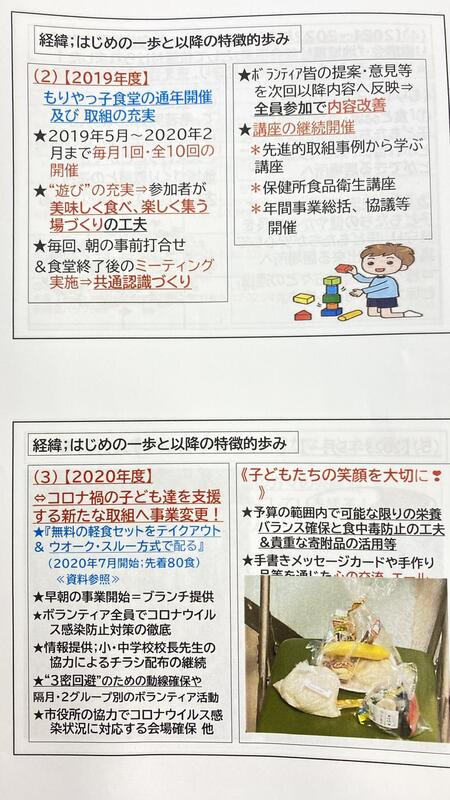

『もりやっ子食堂』立ち上げの経緯と事例研究

ほっとカモン代表 大塚宏子講師により、子ども食堂を守谷で立ち上げるご苦労、コロナ禍での対策、今後の展開についてお話しして頂きました。

コロナ前 コロナ以降

「もりやっ子食堂」の目標

①保健福祉・・食と交流・遊びを通じて、子ども達が地域の大人たちとふれあい、楽しく交流することができる居場所へ

②子どもの健全育成・・食と交流・遊びを通じて、子ども達の健やかな成長を見守り、子ども達が安心して集うことができる地域の居場所へ

③まちづくり・・食と交流・遊びを通じて、老若男女の人と人がゆるやかに出会い、ふれ合い、支え合うことができる地域づくり取組との連携を大切にします。

守谷市ではまだ2団体の子ども食堂しかありません、これから小学校区にひとつずつの子ども食堂ができる事を目指して、皆様にご協力をお願いしたいとのお話で締めくくりとなりました。

いきいきシニアコース(第4回)

今回は、こころとからだが喜ぶ体験「パーソナルカラーを知っておしゃれを楽しみましょう!」というテーマで、

ケアビューティストの尾形直美先生にご講義いただきました。

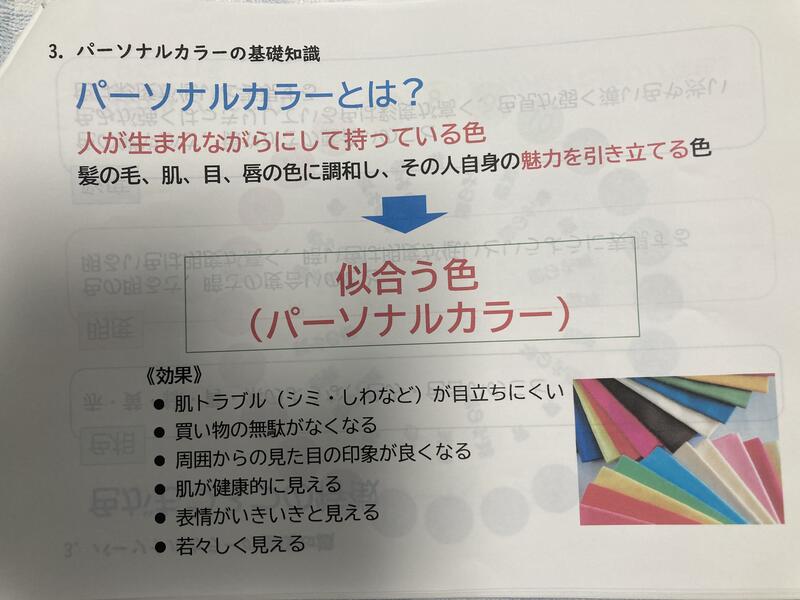

「パーソナルカラー」という言葉を初めて聞いた参加者が多かったです。

人が生まれながらにして持っている色、ということで髪の毛、肌、目、唇の色から判断し、その人自身の魅力を引き立てる色ということです。

健康的で若々しく見えるとうれしいですね

今回は簡易ではありますが、各自のパーソナルカラーを診断しました。

結果から、4つのグループのどれに当てはまるか確認しました。

季節のシーンからイメージしやすいということで季節の名前がついています。

各季節別に似合うファッションを教えていただきました。

自分が好きな色とパーソナルカラーが異なる人は、差し色として、ファッションの小物にワンポイントとして使用するなどアドバイスがありました。

春と秋は「イエベ」、夏と冬は「ブルべ」ですねー。

※イエベ:黄色ベースで温かみのある色、ブルべ:青色ベースで涼しげな色

また、色別の色彩心理についても、教えていただきました。

「赤色」は意欲的に見える色ではありますが、相手によっては凶暴性を増す可能性があるため、場所や相手によって着ていく服の色を変えることも大切なようです。

加齢とともに、地味な色や同じような色の服を着る傾向にありますが、毎日着る服を考えることや色を楽しむことは脳を刺激し、活性化につながることがわかりました

毎日のファッションでワクワクしましょう♪

第四回 守谷を知るコース

梅雨がようやく明けて夏本番ですね!

第四回目の守谷を知るコースは、この時期にぴったり。

八坂神社の下村宮司による「守谷の歴史を見守る八坂神社」

守谷祇園祭のガイドブックをいただきました。

お祭りの意義、守谷のお祭り、地域の関わりなど、守谷のお祭りの歴史がよくわかる小冊子です。

日本人は無宗教が多いと言いますが、実は宗教行事を多く行なっているとのこと。

初詣で豆まき、なんとお年玉も宗教行事だそう。

日本人にとっての宗教はやることに意義があり、四季折々のお祭りや行事、お宮参りや厄除けなど人生の節目に宗教行事。

12月末の一週間は、キリスト教のクリスマスに大晦日はお寺で除夜の鐘、年を明けると神社で初詣、言われてみたら、、、そうですね!

お祭りとは、「ハレとケ」

「ケ」はけがれと言いますが、汚れではなくて「日常」。日々の生活は少しずつ疲れて気力が枯れていきます。それを「非日常」である「ハレ」のお祭りを行い、非日常の事をして気力を持ち直すそうです。晴れ着、晴れ舞台、晴れ姿、ハレの名の付く言葉が昔からあります。

毎日、日常を過ごし、季節や人生の節目に非日常(お祭り)を行い、人は生きてきたのですね。

今週、八坂神社で行われる「守谷祇園祭」は25日(火)〜29日(土)

メインは29日の土曜日です。

御神輿が1台、山車が5台、織が19本。

御神輿は江戸時代からの決まりを守り、24人交代なしで800kgの神輿を10町会、10km練り歩くそうです。

山車の上では、ひょっとこやおかめが軽快に踊り、競うように山車が激しく回るのが守谷祇園祭の見どころ。

江戸時代から使われているという、「ひょっとこ」と「おかめ」のお面を持って来てくれました。

木で造られた歴史ある面、裏側を見る機会はなかなかないですね。

土曜日の16:00〜17:00は初の試み「子供神輿」があるそうです。

商工会青年部が企画した、氏子でなくても子供達が参加できる子供神輿で、子供達に夏の思い出を作って欲しい思いが込められています。

人と神様が楽しみあう、非日常のハレの日であるお祭り。

日頃の疲れが飛び、活気があり、元気がもらえるお祭り。

週末は八坂神社に出向いて、守谷の祇園祭を楽しみたいですね。

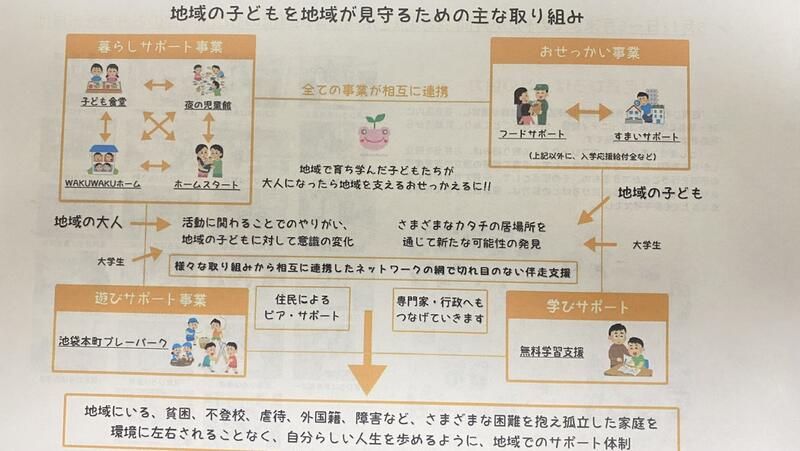

まちづくり協議会コース (第3回)

子どもの育成、地域の居場所づくり

《子ども食堂の社会的背景と実践事例研究》

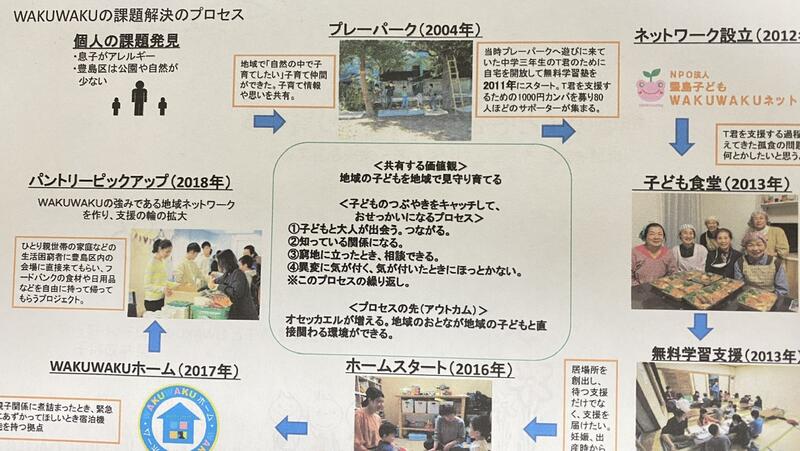

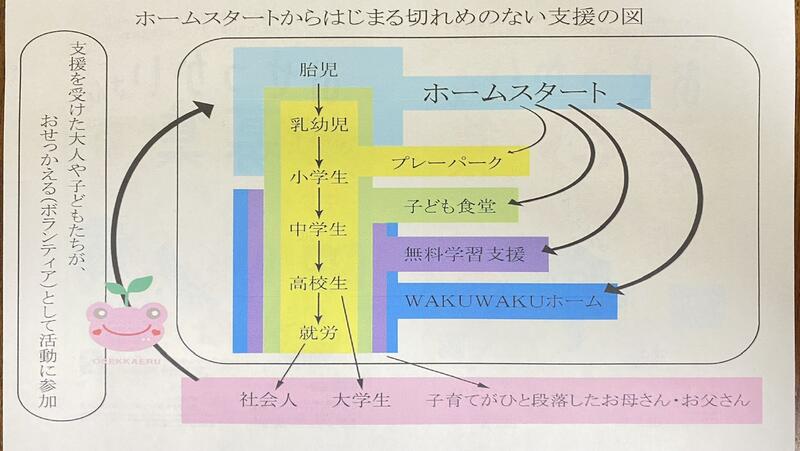

講師に、栗林知絵子 氏 (NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク理事長) を迎え、豊島区の事例紹介をしていただきました。

子どもの居場所をつくるプレーパーク。子ども達が自分を肯定できる場所。

地域と子供がつながる場(プラットホーム)

孤立しがちな家庭が地域とつながる場

地域の多文化交流拠点

子ども食堂(居場所)に必要な三つの間:仲間、時間、空間

特養ホームのコミュニティスペースや独居のお年寄りのお宅をお借りして、など工夫された事例の紹介

災害時のサポートにも役立つおせっかいの輪

学生など協力してもらえる人はどうやって増やしていけるか、資金の確保はどうやっているのか、講師への具体的な質問が多数むけられました。

守谷を知るコース 第3回

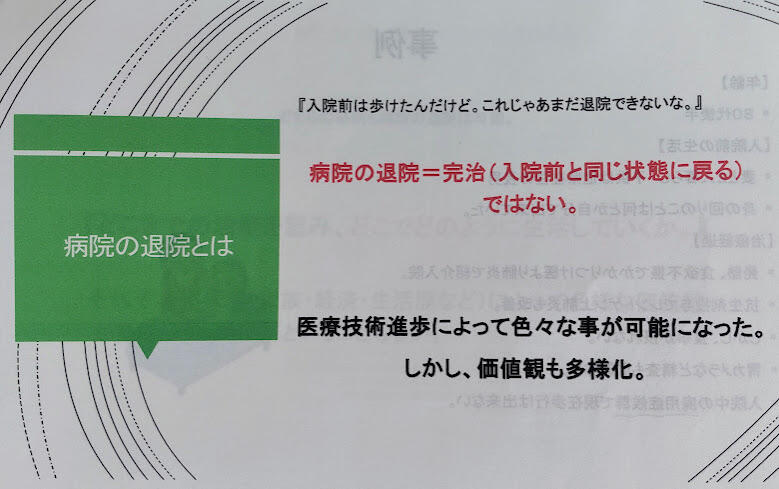

第3回目は「守谷市における地域医療連携活動」と題し、総合守谷第一病院 患者相談支援副センター長の定野さんにお話を伺いました。

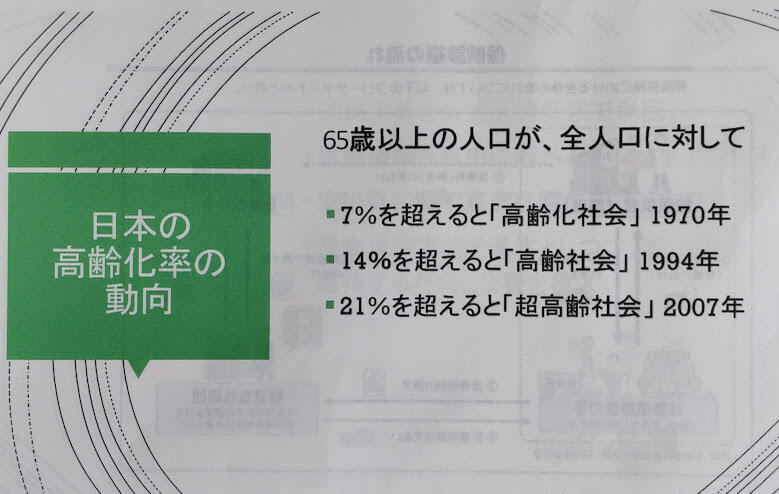

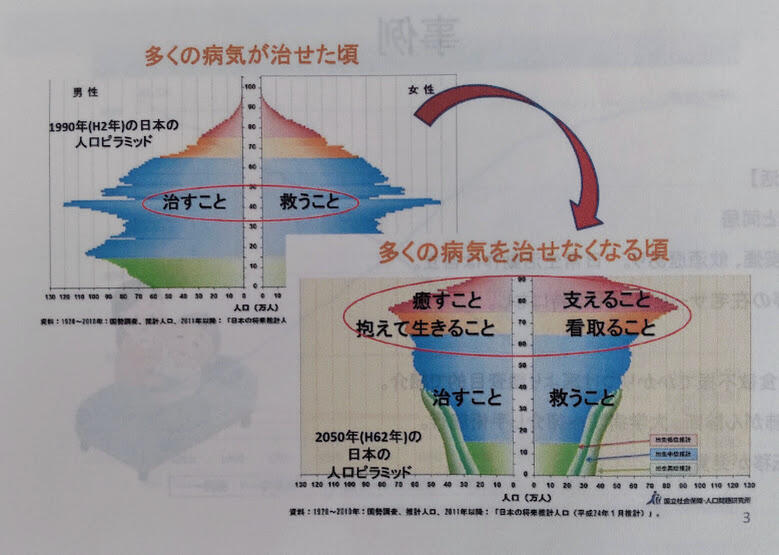

現在の日本の高齢化率は29.3%なので、すでに「超高齢社会」になっています。

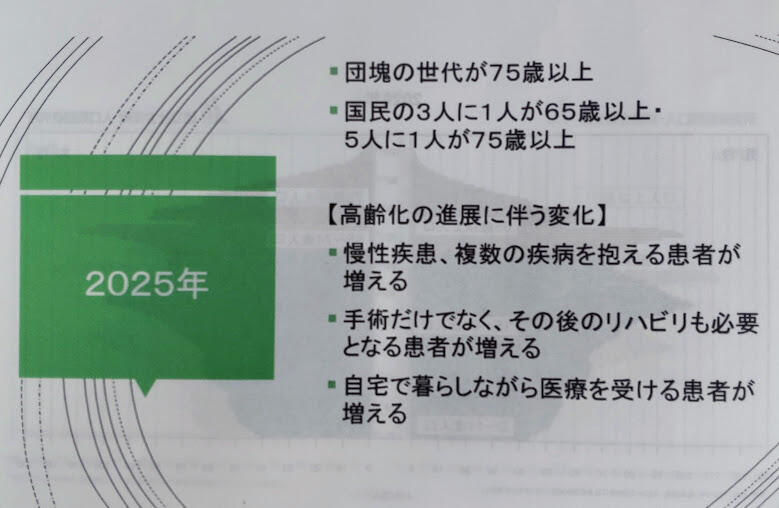

そして2025年には国民の3人に1人が65歳以上の高齢者になり、「高齢化の進展に伴う変化」が起こってきます。

それが2025年問題で、社会保障費が急増し介護人材の不足が顕著になります(>_<)

そこで「かかりつけ医としての診療所」と「病院(ベッド数20床以上)」が連携し、また役割を分担することにより質の高い医療を効率的に提供する必要があるのですが、病院もその機能によって役割が異なるので「病院と病院の連携」も大切だということです。

守谷市には「高度急性期」の病床や「慢性期」の病床がないため、近隣のつくば市、取手市、常総市と連携する必要があります。

病院を退院すること、イコール「完治」ではなくなり、「どこまでの治療を望み、どこでどのような生活をしていくか」

それぞれの状況(家族・経済・生活歴など)によって価値観も多様化しているので、どれが正解ということもないそうです。

これからは「治すこと、救うこと」から「支える医療」が大切とのこと。

まとめとして、

2025年に向け、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されるよう医療の機能分化、

訪問診療のできる医療機関や介護サービスなどの増加など

社会資源や政策は整いつつあるものの完璧ではないのが現状だそうです。

最後に、住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるよう、

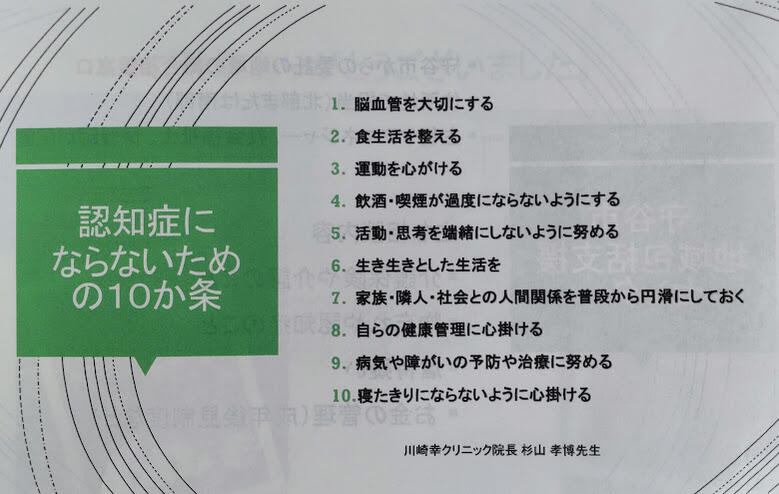

認知症にならないよう気をつけて生活し、健康診断を受け、かかりつけ医をもって「何かあったらすぐ相談する」ことが個人としてやれること。

地域の総合相談窓口として「守谷市地域包括支援センター」があり、入院したら「患者相談支援センター」があるので、必要に応じて相談してくださいとのことでした。

いきいきシニアコース(第3回)

2回のイントロダクションが終わり、7月・8月の4回は「こころとあたまが喜ぶ体験」というテーマでワクワク、ドキドキする体験をしていきます。

今回は「脳トレエクササイズであたまに刺激を与えましょう!」ということで健康運動指導士の大月直美先生に教えていただきました。

脳トレとは、脳を活性化させるトレーニング

脳トレは、認知機能(記憶、思考、計算、注意、言語、実行など)の賦活、低下抑制のために必要です!

脳トレエクササイズで、いろいろな刺激を取り入れ、ワクワク・ドキドキしながら主体的に取り組むことにより、脳が活性化されます!

ということで、手指体操や他己紹介、レクリエーションで楽しい時間を過ごしました♪

みなさん、たくさん笑って、声を出して、コミュニケーションがとれたようです

ワクワク・ドキドキ体験で5歳ほど若返ったでしょうか?

いきいきシニアコース(第2回)

守谷市の健幸長寿の政策

~元気でいきいきと暮らすために~

今週のいきいきシニアコースは、守谷市健幸長寿課の方からお話を伺いました。

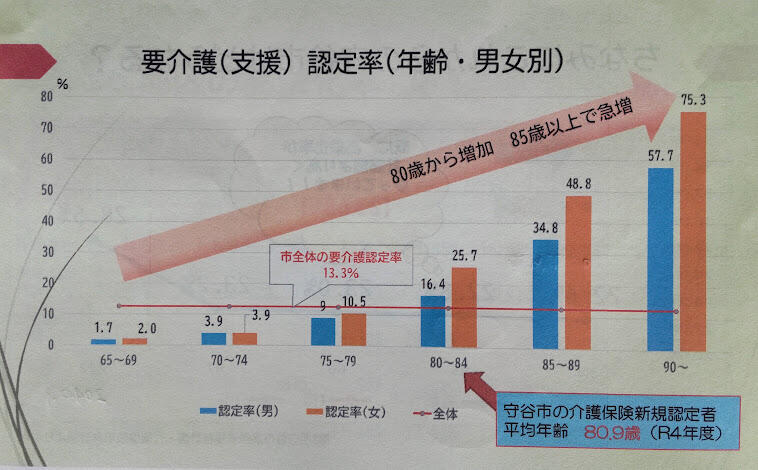

まずは健幸長寿課の滝本課長より守谷市内6地区の高齢化率について説明があり、本年度の高齢化率は 23.68%となっており既に計画値(22.8%)よりも高くなっていて、昨年度の介護保険新規認定者の平均年齢は80.9歳とのこと。

要介護(要支援)となる原因ベスト3は、

・認知症(男女共通)

・男性(がん、脳血管疾患)

・女性(関節症、骨折)

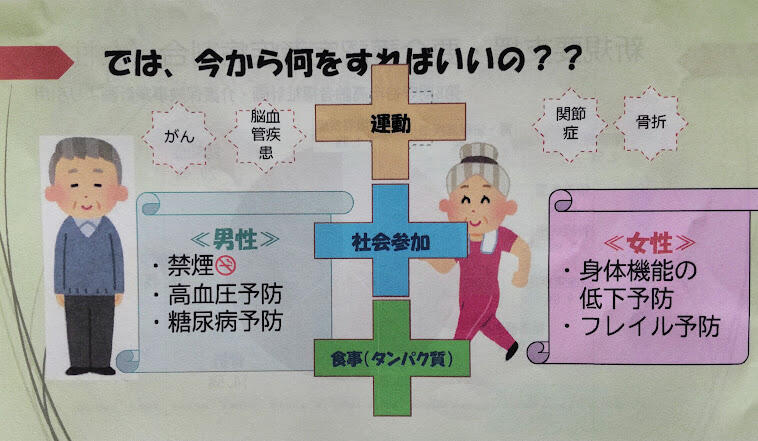

では今から何をすればいいの??

↓

それには

「運動」・・・1日7,000歩以上歩く

「社会参加」・・外へ出ること

「食事」・・・納豆、卵、牛乳、サバ缶などのタンパク質をとること

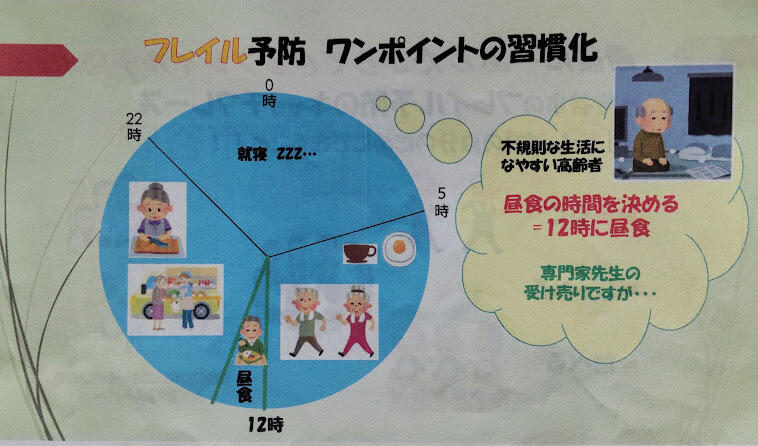

そして朝日を浴びて昼食時間を決めた規則的な生活をすることがフレイル予防になるそうです。

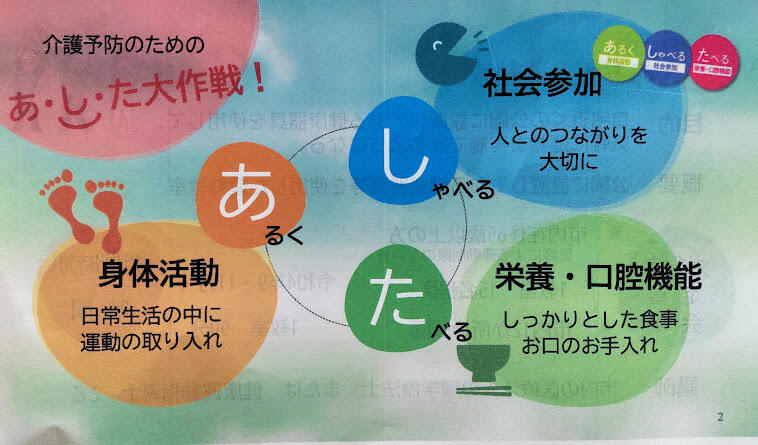

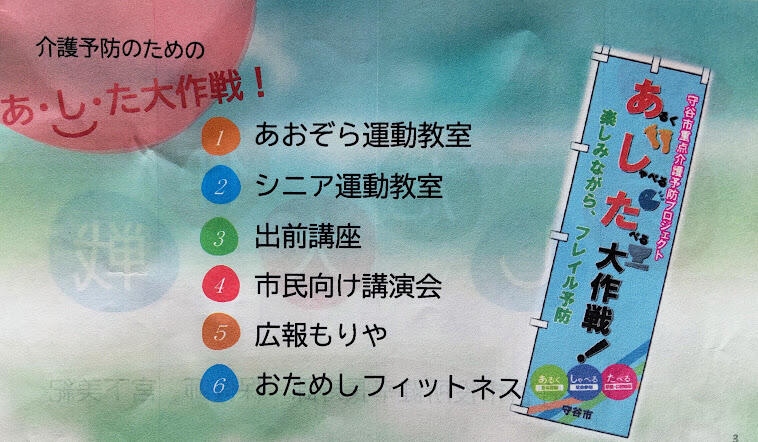

続いて、守谷市内で行われている「シニアクラブ」や「サロン」の紹介があり、介護予防のための「あした大作戦」について説明がありました。

「あ・し・た」とは

あ 歩く

し しゃべる

た 食べる

そして「あ・し・た 大作戦」の具体的な 教室、講座、講演会などの案内があり、

その中でバランス能力を調べる「開眼片足立ち」測定では、「シニア運動教室」に参加した高齢者の2割の方が15秒以下でバランス能力の低下による転倒リスクがあることが分かり、本日の講座受講者も全員立ち上がって背伸びをしてから体験してみました。

その結果、講座受講者の約半数が30秒以上立っていることができました。

引き続き講座を受講して「いきいきシニア」を実践していきましょう!

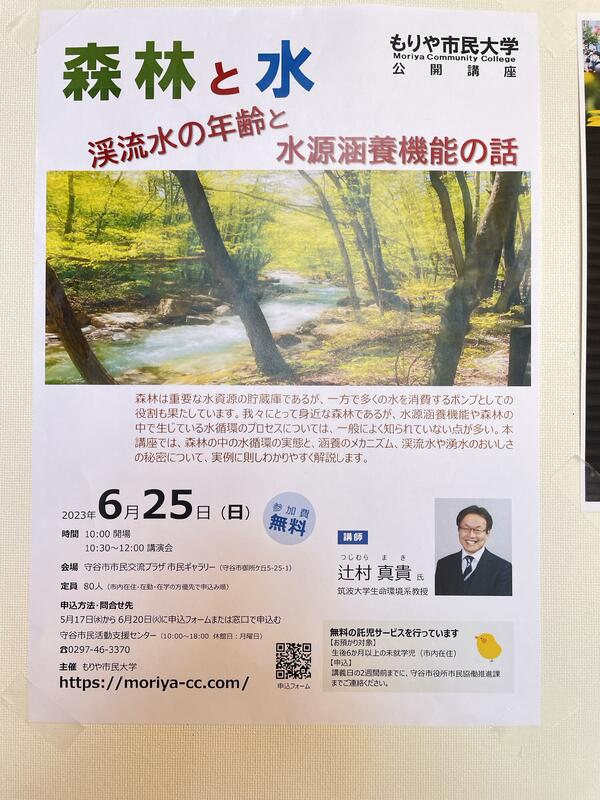

公開講座 森林と水-渓流水年齢と水源涵養機能の話-

市民大学受講生でなくとも、誰でも参加することができる「公開講座」

第一回目は、6月25日に開催されました。

テーマは「森林と水-渓流水年齢と水源涵養機能の話-」

筑波大学生命環境系・辻村教授の講座でした。

まずは地球上の水の量と輸送量。

海洋から海面蒸発し、大気中の水蒸気となり、また雨となり降水して海洋へいくのが97.4%と大部分を占めた水のやりとり。

その他は河川や地下水、氷河から流出して海洋へ戻っていきます。

その地下水の話へと続きます。

土壌水の下に地下水があり、地下水の出口から出てくるのが湧水だそう。

浅かったり、地下の割れ目だったりと出口は様々なので、あらゆるところから湧水が出て来ます。

また、その湧水が出る場所によって、湧水年齢があるそうです。

例えば筑波山には山頂から山麓まで、たくさんの湧水地点があり、標高が高い位置の湧水は若く、数年〜10年。標高の低い湧水は長い歳月を経て出てくるので20〜40年と年齢を重ねている湧水、飲み比べしてみたくなりますね。

ちなみに水の年齢はフロン類を使って知ることができるとのこと。水に年齢あるとは知りませんでしたし、考えたことがなかったので、びっくり!勉強になりました。

森林については、森林の大切さを知ることが出来ました。

森林といっても、ちきんと間伐されていないと日光が地面に到達せずに下草が少なく、雨水が浸透しにくいので雨水は斜面を流れていき洪水を発生させます。

手入れされて間伐されていると、日光が入り草は生えて雨水が土に浸透するので、地下水となり、河川流量を支えます。

わたし達の生活に欠かせない水ついて、よく知ることが出来る講座でした。

質疑応答では、

守谷の水はどこから来ているのか?

どこの水が1番おいしいのか?

など、やはり気になる部分の質問も飛び交いました。

まちづくり協議会コース (第2回)

地域自治とまちづくり協議会(第二回)

土崎 雄祐氏(防災士・社会教育士)を講師に迎え6月は二回にわたり講義が行われました。

第2回は『未来のありたい姿を見据え地域自治の進め方

「地域自治」の先進事例:先進事例から何を学ぶのか

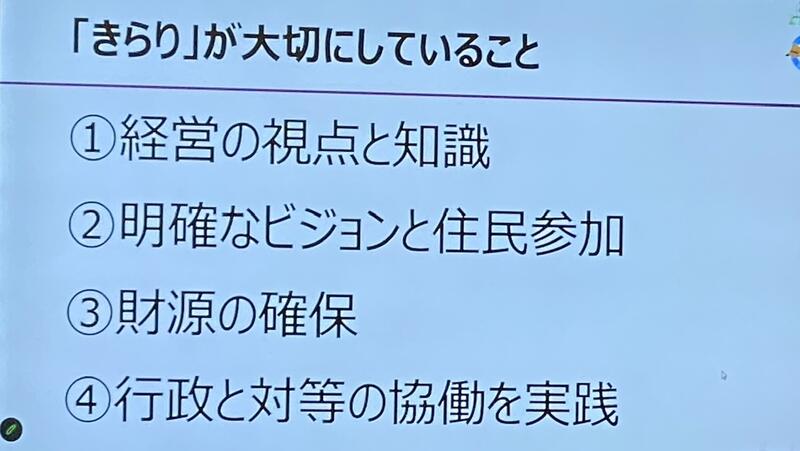

きらりよしじまネットワーク(山形県川西町)紹介ビデオを見ました。

事例:わんぱくキッズスクール「通学合宿」⇒地域の人々とのコミュニケーション、自分の居場所

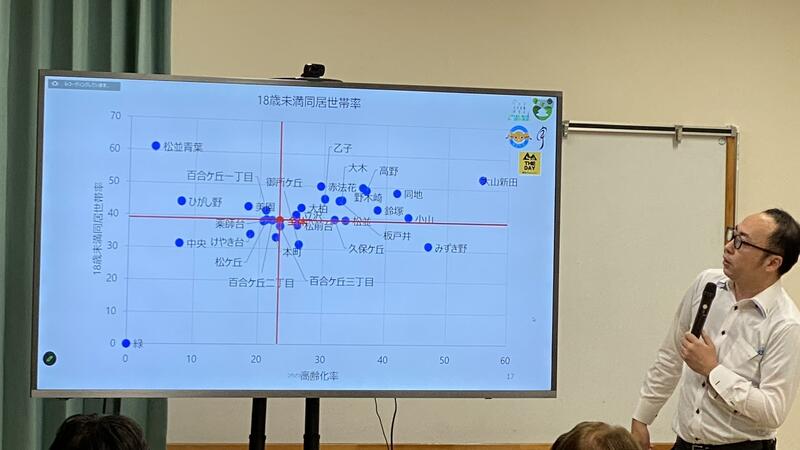

自主防災組織事業⇒災害想定図上訓練

国勢調査結果を基に守谷市の将来人口推計、及び守谷市各地区の高齢化率と18歳未満同居世帯率の関係をグラフにして説明してもらいました。

5年先、10年先を予想したまちづくりが必要であること。

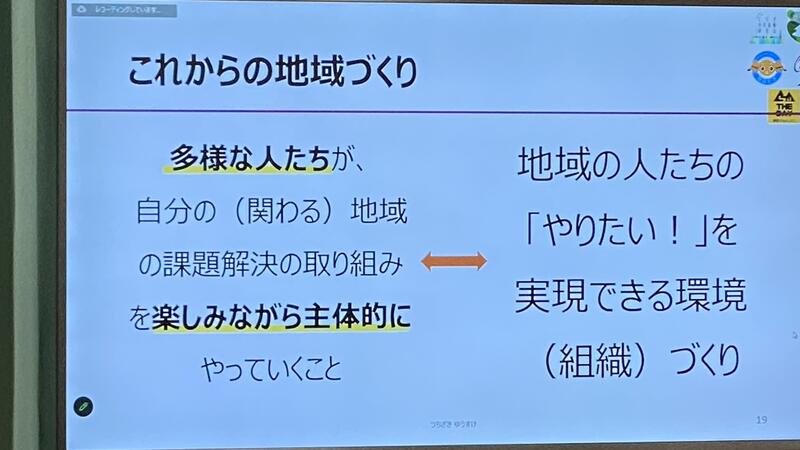

これからの地域づくり、未来を見据えたまち協の姿

地域づくりに実際にご苦労されている生徒さん達から積極的な質問が投げかけられ、講師と意見交換が行われました。

土崎講師との2回の講義はプロローグ、次回から続く「子ども食堂」など興味深い講義が続きます。

守谷を知るコース 第2回

<守谷サービスエリアの防災拠点機能>

今回の講座の前半は市民ギャラリーにおいて東日本高速道路㈱関東支社 谷和原管理事務所長のお話を聞き、

後半は実際に守谷サービスエリアへ移動して説明を受けるという流れで実施しました。

まずは「谷和原管理事務所の概要」についてご案内。

谷和原管理事務所の担当区間は、常磐自動車道(三郷JCT~岩間IC)の 69.1Km と首都圏中央連絡自動車道(常総IC~神崎IC)の 44.9Km の 計 114.0Km の区間で、三郷~谷和原間の交通量が1番多いそうです。

続いて「守谷サービスエリア」の防災拠点としての概要について説明を受け、2台のバスに分乗してサービスエリアに向かいました。

守谷SAの防災拠点化に伴い、上り線のメイントイレ洗浄用水として井戸を整備

従業員休憩室を災害発生時に救護室として利用するため、テーブルにベッドが収納されていました。

ここにベッドが8基整備されています。

防災倉庫には大型エアテントや規制材、飲料水などを備蓄

ヘリポートも拡張して夜間照明も整備。中型ヘリコプターも離発着できるそうです。

炊き出しを行う際に釜戸として活用できるベンチを設置

普段はフードコートとしてお客様の飲食スペースとなっている場所も、災害発生時には机や椅子を並び替えてレイアウトを変更し共同災害対策室とし、各機関が守谷SAを経由して進出する部隊を効果的に首都圏へ進出させるため、連絡調整・情報共有する場になります。

また共同災害対策室では情報収集や情報共有を行うための各種通信網を整備して、電話やインターネット等の回線が使えるそうです。

防災拠点立ち上げ時には、SAに滞留しているお客様の車両を誘導し、自衛隊・警察・消防・通信会社・電力会社・日本赤十字社・NHKなどその他の機関の駐車スペースを確保。

受講者は一通りの説明を伺って再び2台のバスに分乗して市民活動支援センターに戻りました。

災害が発生しないことを祈りながらも、発生時に対処する準備は必ずしておかなければならないと肝に銘じた次第です。

守谷を知るコース・第一回

2023年度の守谷を知るコースが始まりました!

さまざまな守谷を知って学べるこのコースは、今年も盛りだくさんな内容になっています。

第一回は、「守谷の土と水ーその恩恵を考えるー」

講師は、もりや市民大学の宮﨑学長です。

まずは、宮﨑学長の挨拶から。たくさんの本を出版されています。

宮﨑学長は東京大学名誉教授であり、渋谷ハチ公で知られる上野先生の100年後輩だそう!

思わず、教室内にどよめきが!

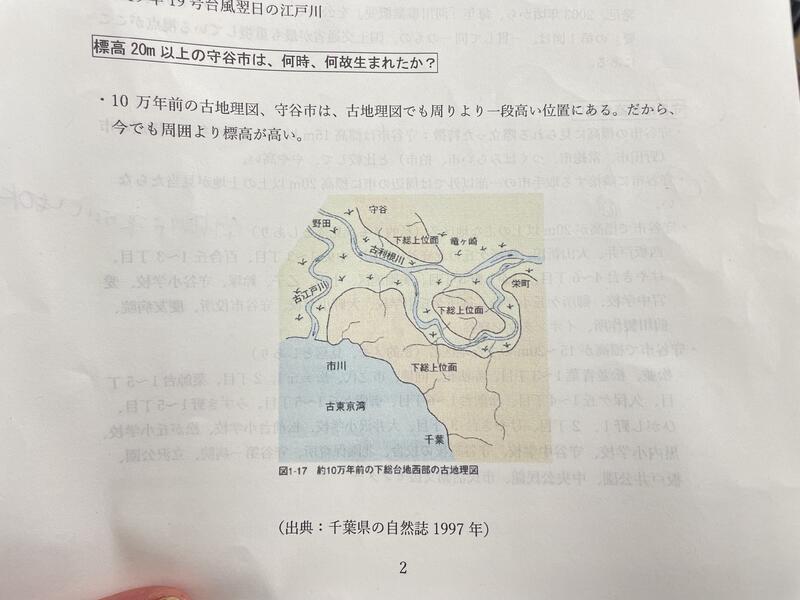

講座はまず、「守谷の水」守谷の標高について。

守谷市は15m以上の標高の土地が多く、周辺の市と比較しても高いそうです。

学長が守谷市に越して来られたときに、国土地理院で5万分の1の地図を元に守谷市内の標高を色付けして調べたとのこと。

10万年前の古地理図を見ても、守谷の土地は高く、縄文海進で海水が来た様子や貝塚との関係を見ても標高が高いことが分かります。

はるか昔から、守谷の土地は高い場所にあったのですね!

続いて、「守谷の土」について 。

守谷の土は関東ローム層で暑さが1m〜5mの火山灰土です。その下には常総粘土があります。

守谷の表土は7〜8割が空間がある構造なので透水性が良くて水はけも良いので畑に適しているそう。

保水性も良いので冬には霜柱ができますが、日本中どこでも霜柱ができるわけではなく、土に空間があるからできるそうです。

守谷市は標高が高いので、洪水から守られる地形であり、恵まれた土壌を持ち、その自然の恩恵に感謝しましょう。と講義は締めくくられました。

自分の生活に関係があり、身近で興味深い内容に講義の時間があっという間。

自分の住んでいる場所が恵まれた住みやすい土地だということを実感する講義でした。

守谷市民でよかった!

⭐️おまけ⭐️

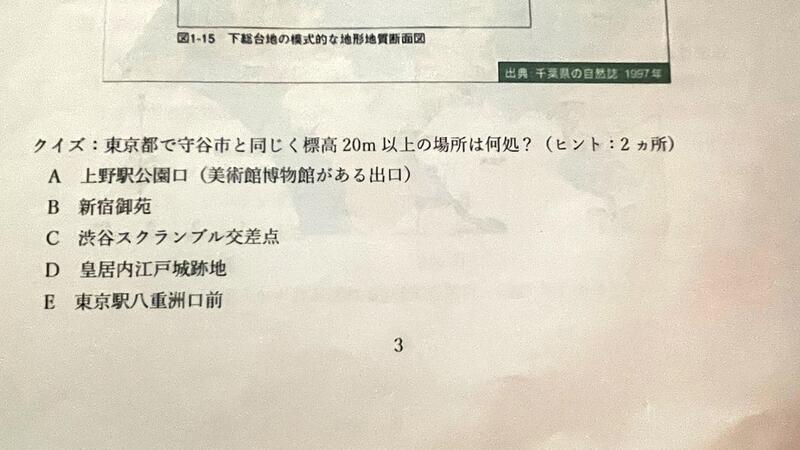

講義の途中でクイズが出ました!

答えは、皇居内江戸城跡地で35mでした!

いきいきシニアコース(第1回)

先週から今年度のいきいきシニアコースが始まっています

参加者26名で、初回は対面にて全員参加となりました。

6月は「目指せ!いきいきシニア」ということで、イントロダクションとなります。

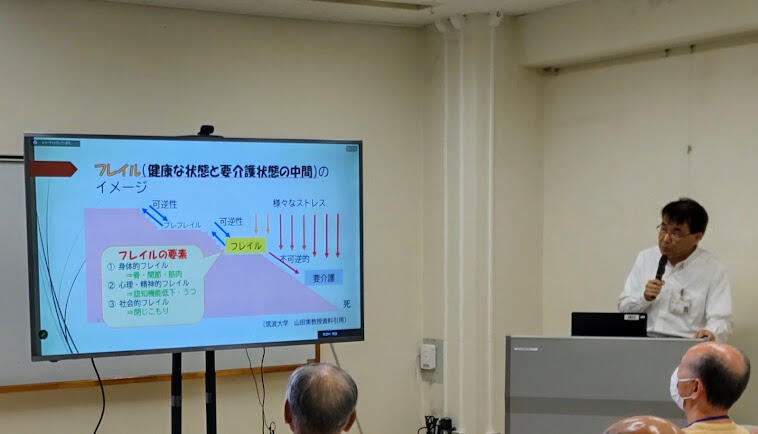

第1回目は「健幸華齢のためのスマートライフ~メタボ対策からフレイル対策へのギアチェンジ~」

ということで、筑波大学名誉教授の田中喜代次先生にご講義いただきました。

健幸華齢とは、「身体の健康だけでなく、幸せに(心豊かに)、そして仲間との交流を愉しみながら、

華やかに齢(よわい)を重ねる」と定義されています。

「運動」と「食事」はフレイル対策における両輪ということで、すべてバランスが

必要であるとお話しくださいました。

たくさんの資料の中にデータを示しながら、また先生のお考えも熱く語られ、

みなさん引き込まれるように熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

人生100年時代!

年間通して、長寿時代にふさわしいシニアの生き方を学ぶとともに、実践しましょう

まちづくり協議会コース (第1回)

まちづくり協議会コースの講座が始まりました。

地域自治とまちづくり協議会(第一回、第二回)

土崎 雄祐氏(防災士・社会教育士)を講師に迎え6月は二回にわたり講義が行われます。

第1回は『まちづくりと仲間づくり』

これからどうしたらよいかを考える前に…気が済むまで語りつくそう!

今日の講座では学生ひとりひとりが自己紹介をしました。皆さんのお話しがとても興味深く、時間が足りなく講義時間が大幅にオーバーしてしまいました。