学園ニュース

みんなのまちづくり専門コース(第9回)

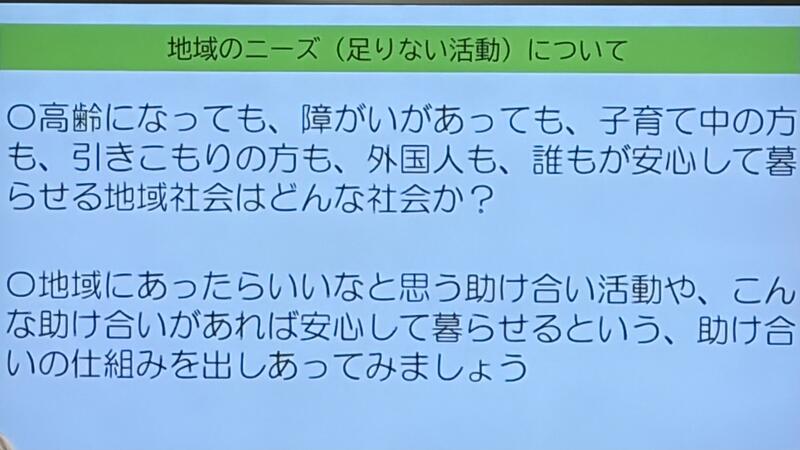

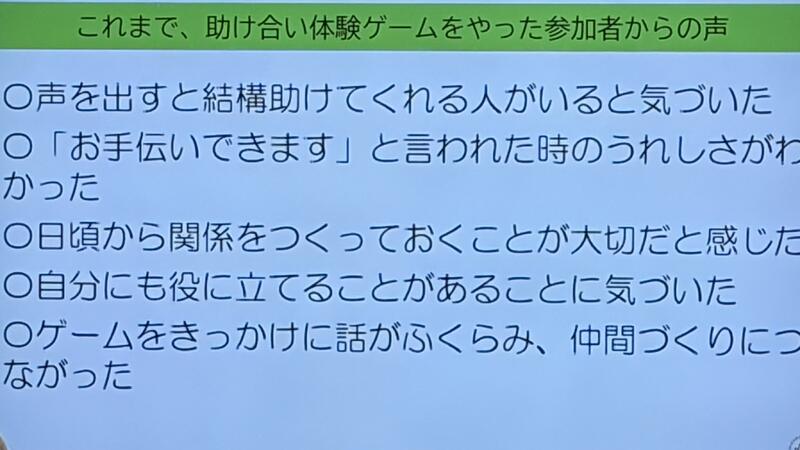

自分たちの地域福祉活動を考える

茨城県社会福祉協議会 参事 中山栄一

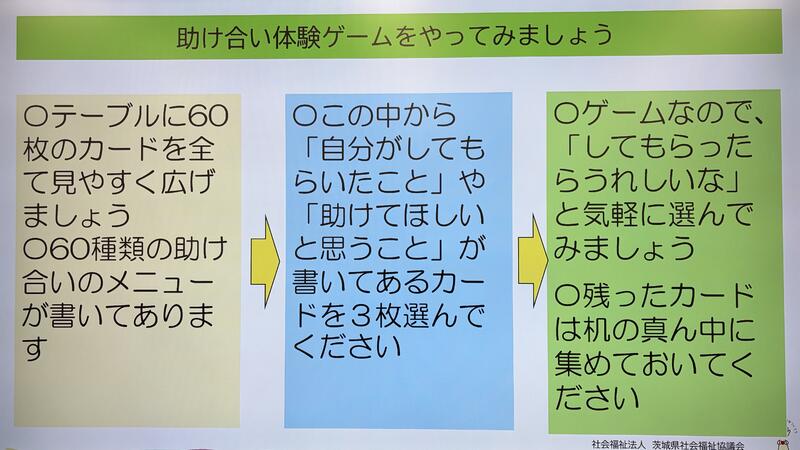

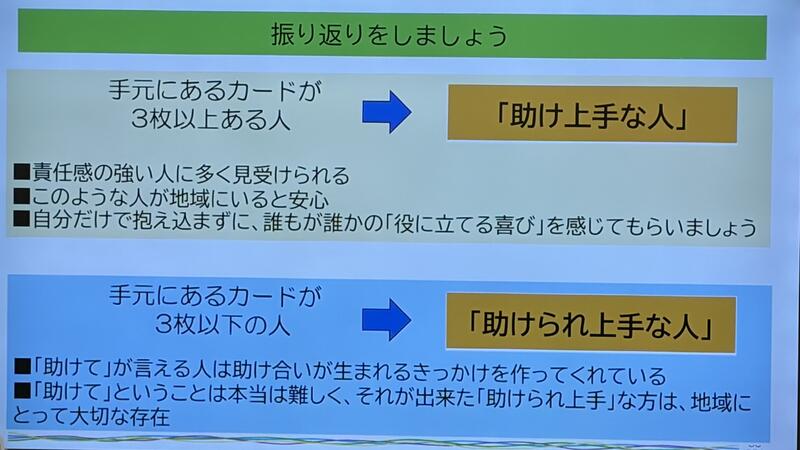

【講師によるグループワークの提案です。】6名くらいのグループをつくります。

助け合い体験ゲーム

各々選んだ3枚の「助けてほしいと思うこと」カード

次はグループ内で、助けてくれると引き受けてくれた人にそのカードを渡します。

それぞれ自分で出来そうなことを考えます。手元にカードは有りますか?

とても興味深いゲームです。

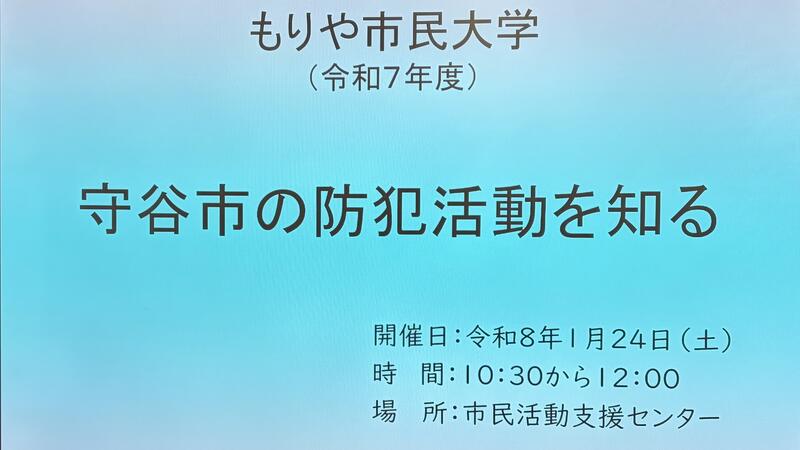

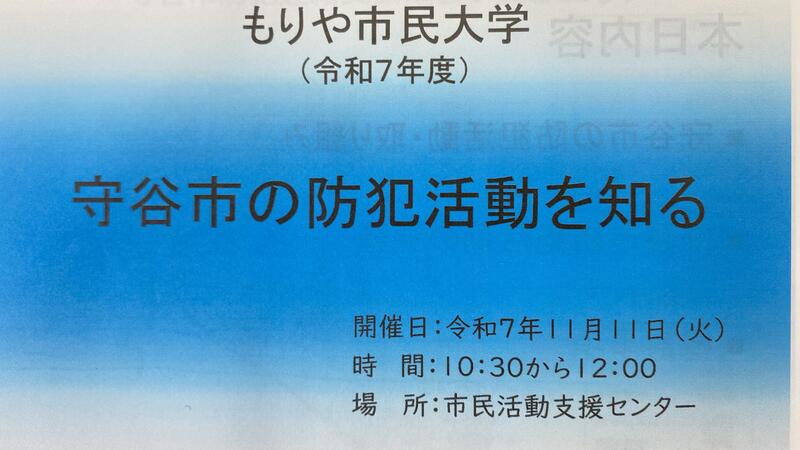

みんなのまちづくり入門コース(第9回)

守谷市の概要・状況を守谷市役所交通防災課からお話して頂きました。

犯罪発生状況と人口の推移

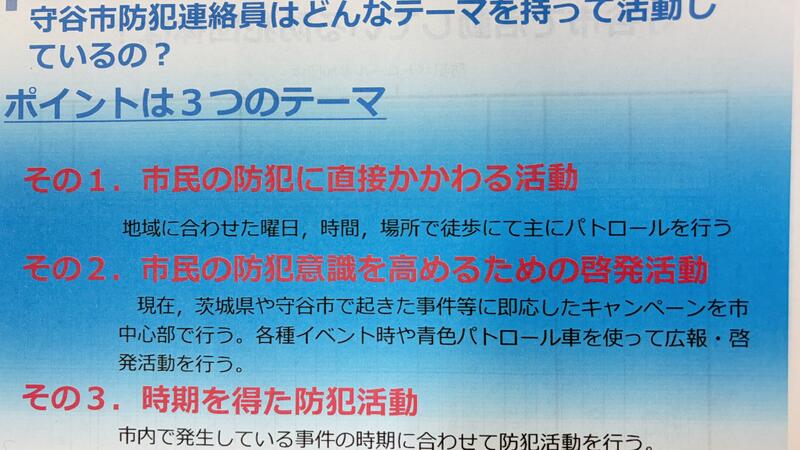

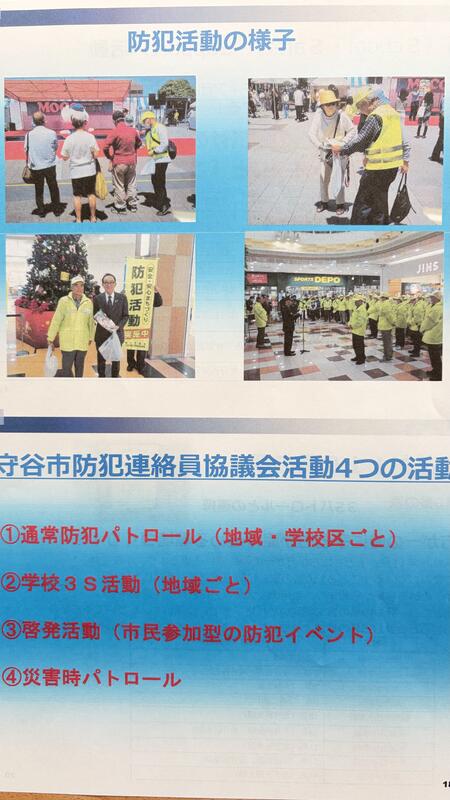

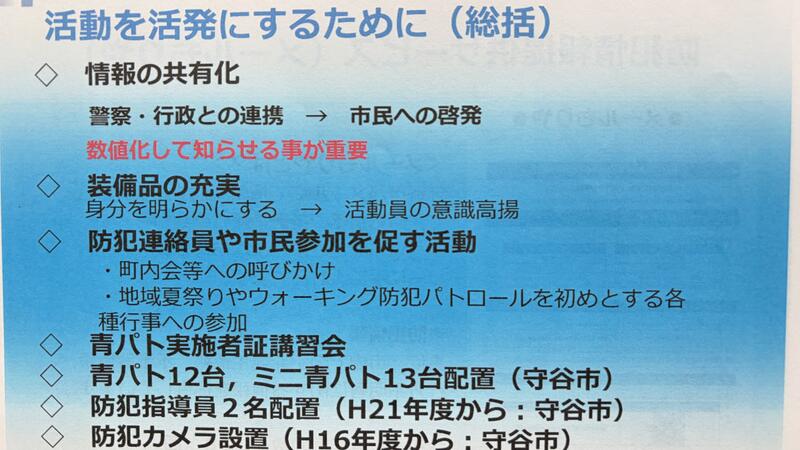

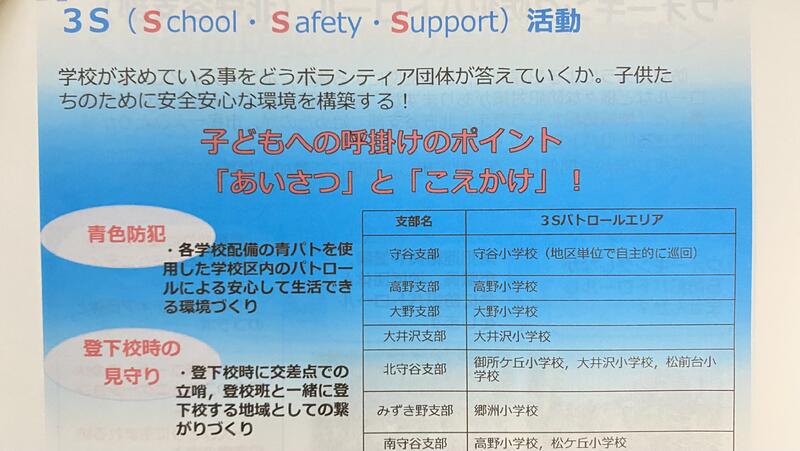

守谷市の防犯活動取り組み

守谷市で活動している防犯団体は

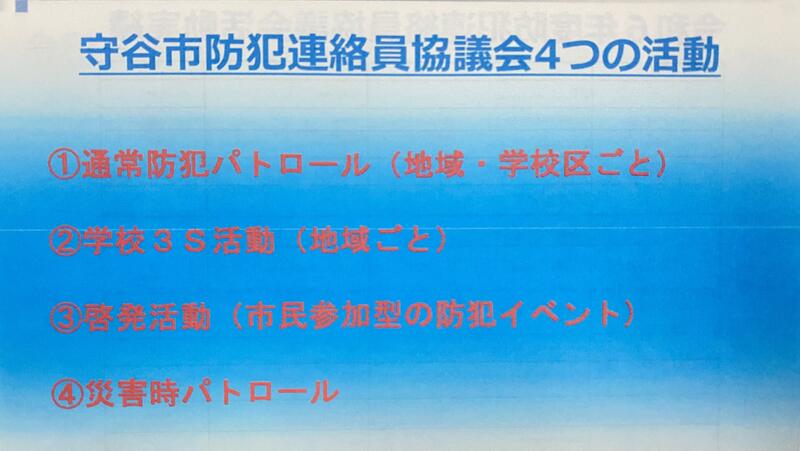

守谷市防犯連絡員協議会

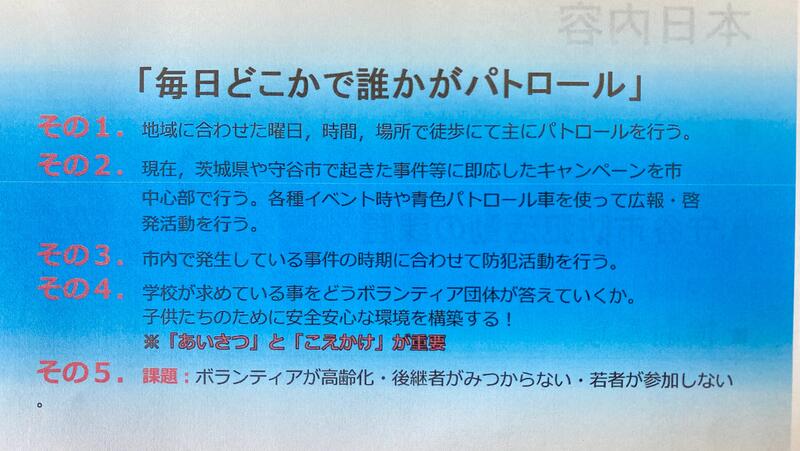

「毎日どこかで誰かがパトロール」

活動は主に地域に合わせた曜日や場所で徒歩で行われ、茨城県や守谷市での事件に即応したキャンペーンも実施されています。

各種イベント時や青色パトロール車を使用して広報・啓発活動を行い、市内で発生している事件の時期に合わせて防犯活動を実施しています。

学校とボランティア団体が連携し、子供たちのための安全安心な環境構築を目指しており、「あいさつ」と「こえかけ」が重要とされています。

課題として、ボランティアの高齢化、後継者不足、若者の参加率の低さが挙げられています。

市民科学ゼミ(第17回)

久しぶりの投稿となります。。。

市民科学ゼミでは、3月14日(土)に控えている、成果発表会に向けて準備をしているところです。

本日はプレゼンに向けて全員の方から10分ずつ発表の内容をご説明いただきました。

パワポでプレゼン資料の作成を進めており、ほぼ完成に近い方もいます。

1年間進めてきた研究や調査の成果が楽しみです♪

今後は現在開講している市民大学の講座へうかがい、10分ほどお時間をいただき、ゼミ生に“1分間プレゼン”をしていただきます。

当日の詳細に関しては、完成したら学園ニュースでお伝えします!!

【2025年市民科学ゼミ成果発表会】

3月14日(土)13:30~17:30 @守谷市交流プラザ市民ギャラリー

会場の入退室は自由ですので、お時間が許す限り、みなさまのご参加をお待ちしております

守谷いきいきコース

毎日できる!かんたん腸活(美肌)のすすめ

料理研究家で、一般社団法人「日本糀文化協会」代表理事の大瀬由生子さんからお話を伺いました。

幸せになるには

やはり健康であること!

⇒食で人を幸せにしたい

とのお考えのもと45冊以上出版・翻訳されています

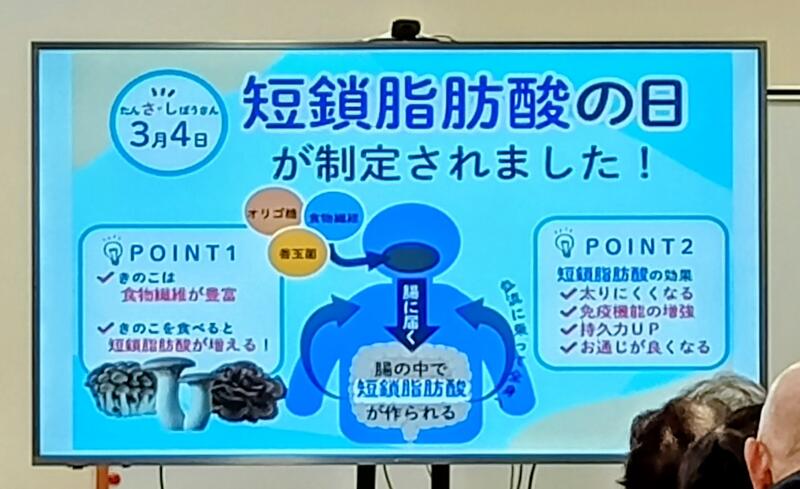

・腸は食べたものを消化吸収し、免疫の70%をつかさどり心の健康にもつながる「第二の脳」

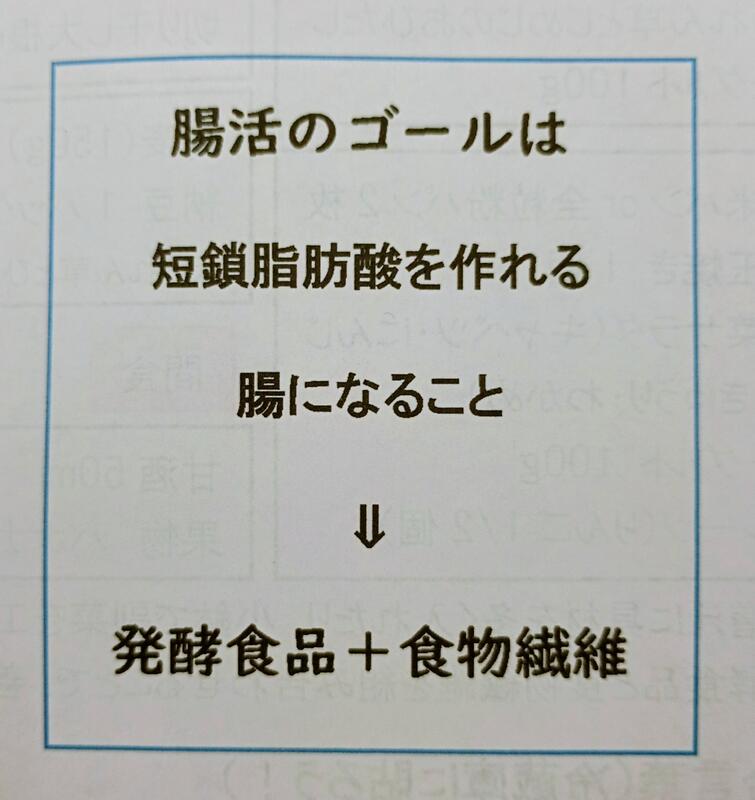

・腸活は腸を元気にして、体と心を整えること。カギは「腸内細菌」と「短鎖脂肪酸」

・善玉菌を増やす→発酵食品を食べる

善玉菌に働いてもらう→食物繊維をとる

⇒その結果、短鎖脂肪酸が生まれて腸活(美肌)が進む!

短鎖脂肪酸は、

・腸内環境を整える

・コレステロールの合成を抑制

・ミネラルの吸収を促進

・免疫機能を調整

3月4日は短鎖脂肪酸の日だそうです

いきいきライフのために、これからも発酵食品と食物繊維を取りましょうね!

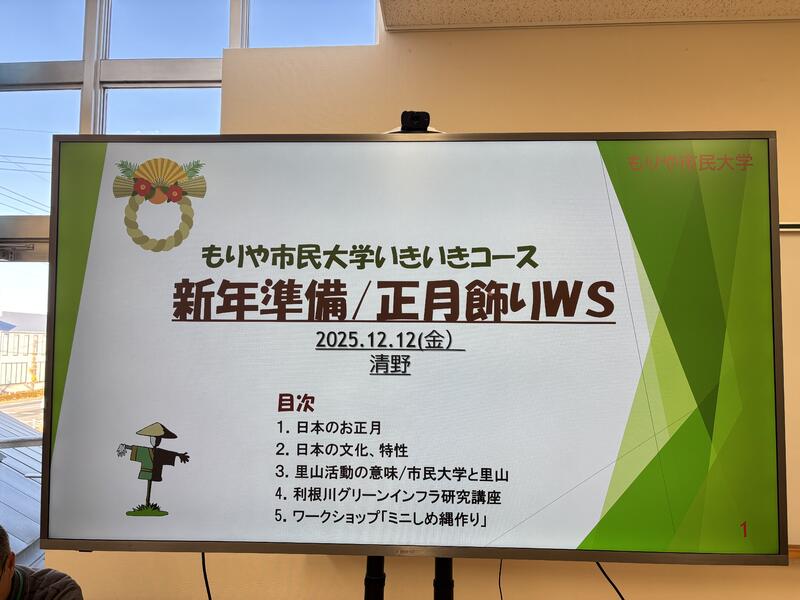

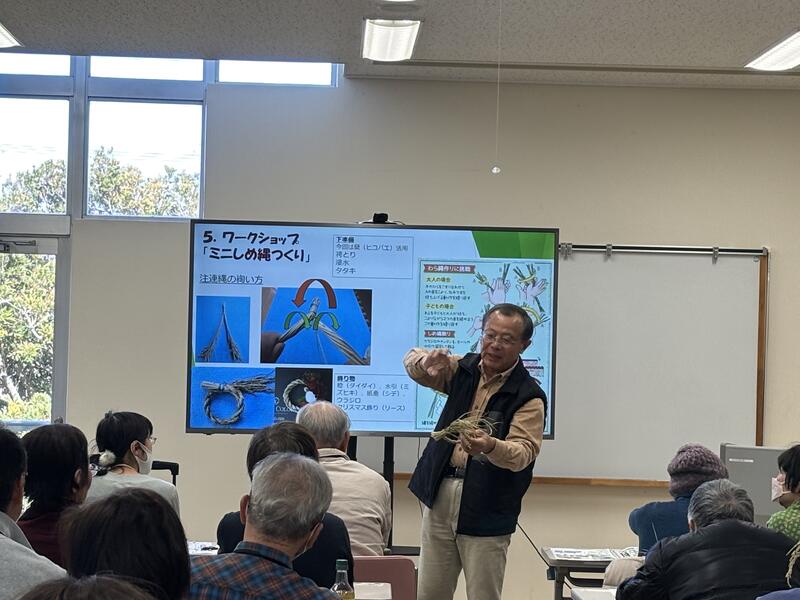

もりやいきいきコース(第7回目)

もりやいきいきコースの第7回目は、「新年準備と里山の正月飾りワークショップ」

講師は守谷里山ネットワーク代表の清野さん。

始めに日本のお正月についてのお話がありました。

お年玉は昔は、年神様にもらうお年(歳)玉。一年が始まり歳をもらい、みんなと一緒に歳をとるという意味だったそう。

そして門松やしめ飾り、鏡餅の風習のお話など、これから年末年始に向けての心構えができます。

その他に清野さんの活動として里山活動や以前の市民大学での講師時の話、現在はもりや市民大学の科学ゼミで利根川グリーンインフラの研究講座も勢力的に動いているそうです。

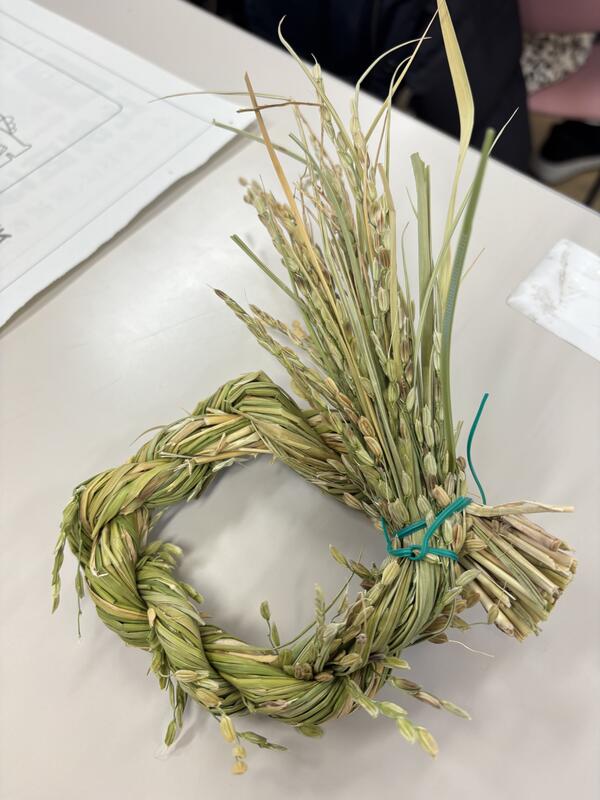

後半はミニしめ縄つくりのワークショップ。

立沢里山の蘖(ヒコバエ)をたくさん用意してくださいました。

受講生のみなさんは悪戦苦闘しながらも、しめ縄つくりに挑戦。

材料は同じなのに、出来上がりがみんな違ってたった一つのしめ縄飾りができました。

これで正月準備はバッチリですね!

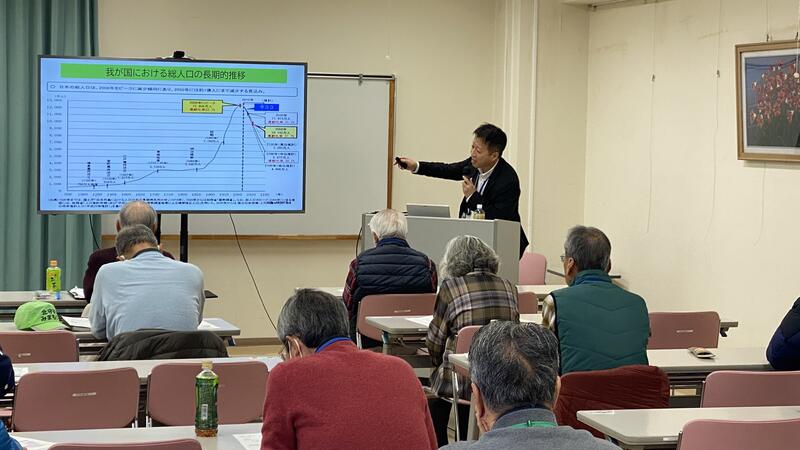

みんなのまちづくり専門コース(第8回)

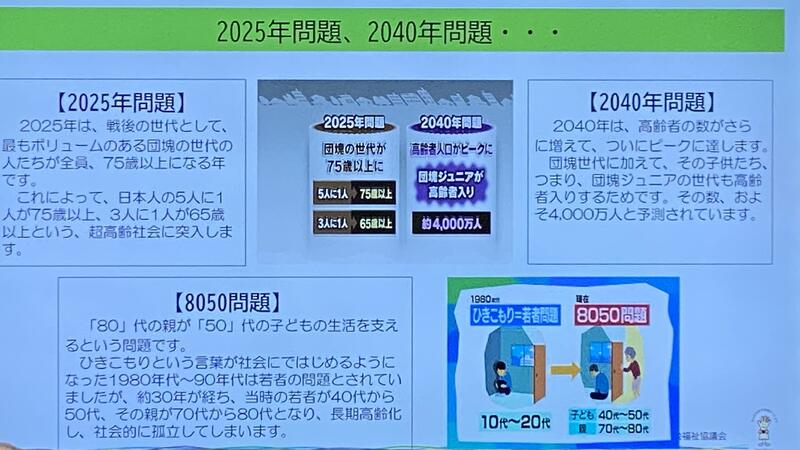

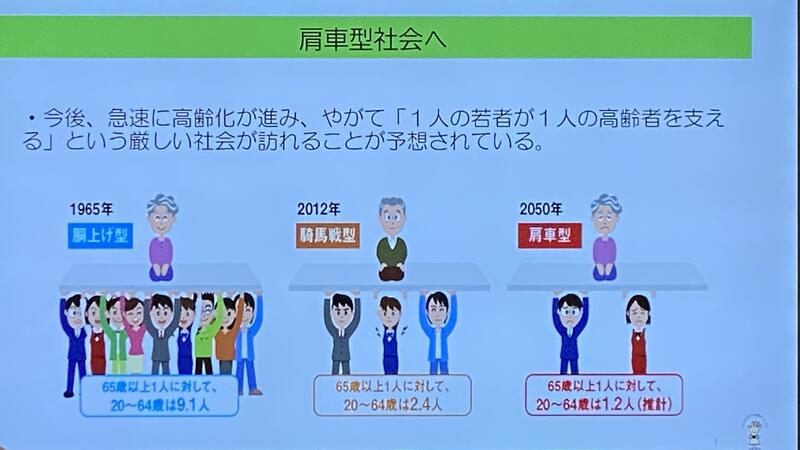

2040年 日本はどういう社会を迎えるか

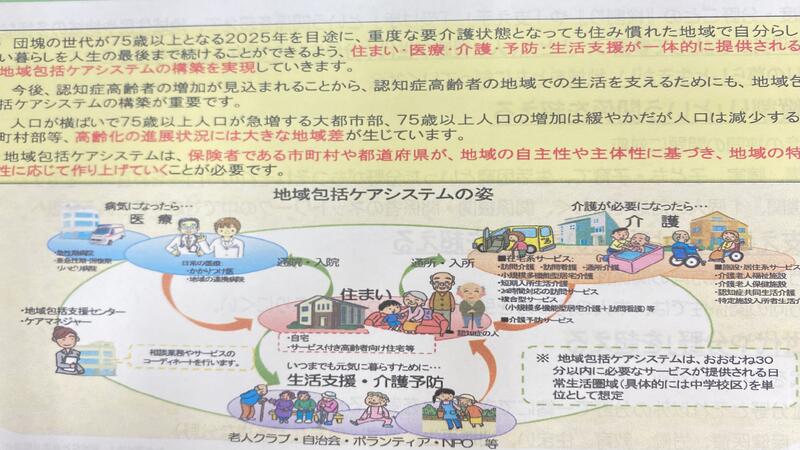

地域包括ケアシステム

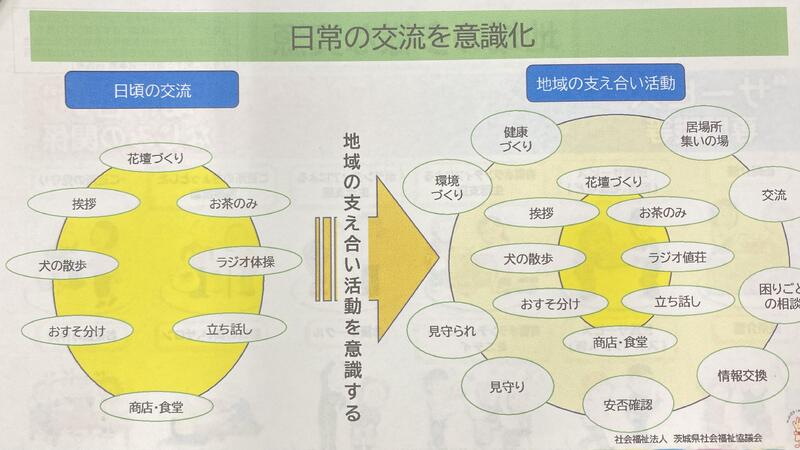

「ふだんの暮らし」とは?

暮らしの一部

⇒専門職は、「イベント」「制度」「サービス」 「仕組み」に乗ってきた人しか支援できない

重要なのは、「非日常」(イベント)だけではなく、

「日常(生活)」(イベントに参加していない)を育むこと

「日常」に寄り添えるのは、同じ地域に暮らす住民

人口減少や繋がりの希薄化が進む中で

支え合いの地域づくり、住民主体の地域づくいをどう進めるか

みんなのまちづくり入門コース(第8回)

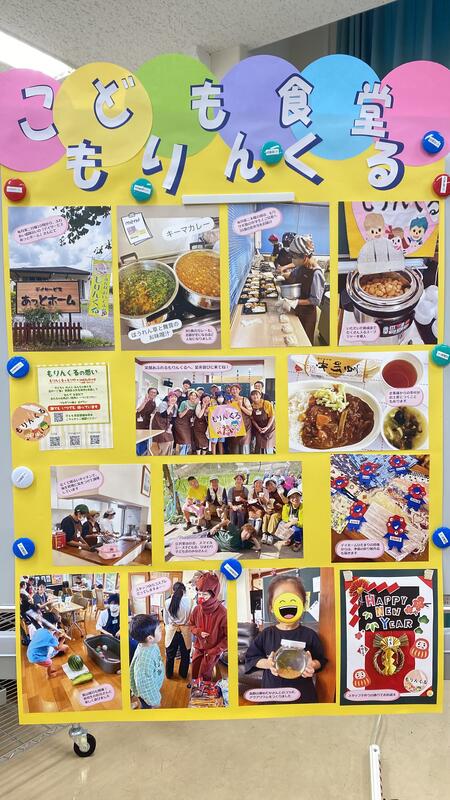

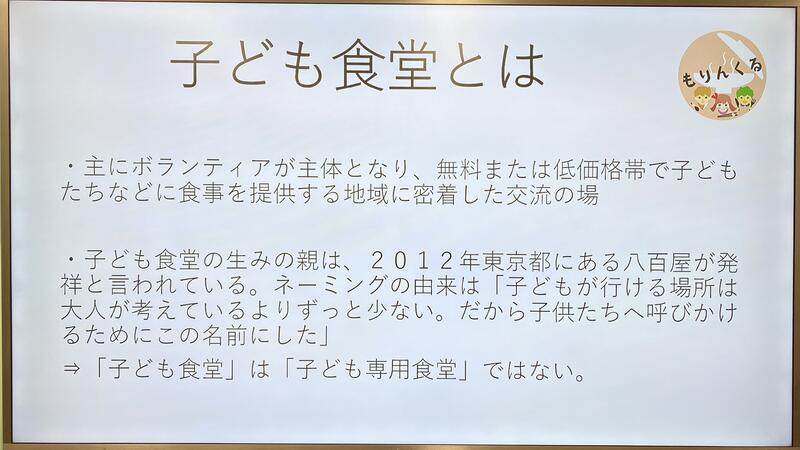

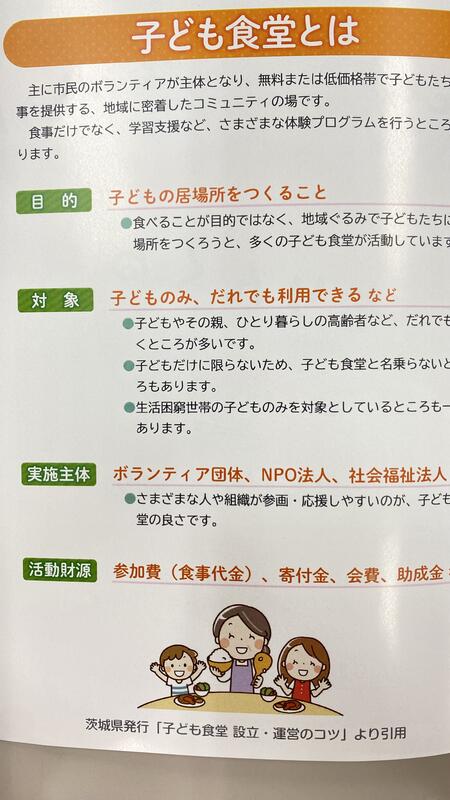

子ども食堂のつくりかた

・子ども食堂を知るための研修

⇒どのようなかたちを作りたいのか

・場所の確保

・食品衛生責任者

・保健所への相談、手続き

・検便の実施

・衛生研修等研修への参加

【食を通じたさまざまかたち】

・テイクアウト

・デリバリー

・フードバンク

・フードドライブ

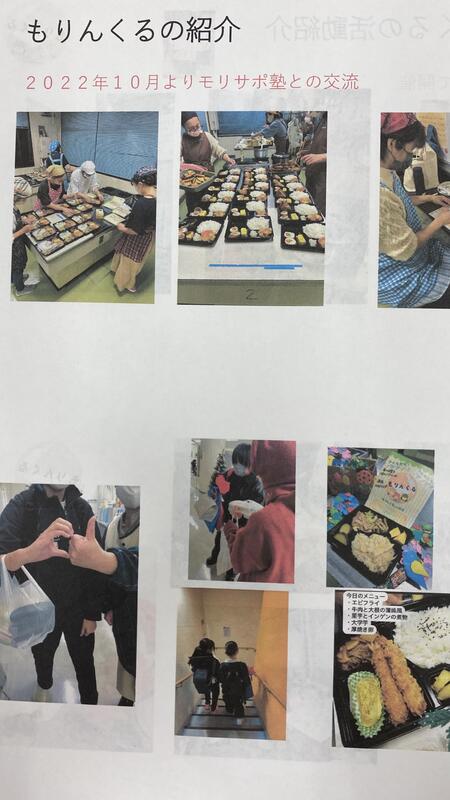

手作り折り紙のプレゼント

防災食(ビニール袋で調理)

寄付していただいた食材で調理

ビデオ視聴で発足当初からの活動紹介も、様々な活動のお話しは大変興味あるものでした。

もりんくるのねがい

・子ども食堂の必要性

「こういう地域であってほしい」で子ども食堂のかたちは多様

一人では大変でも誰かとなら作れる同じ思いの人はきっといる

・子ども食堂啓発活動

興味を持ってもらうこと、やってみたいと思う人を応援

・小学校区域に1つ以上の「子ども食堂」 「地域食堂」

公開講座・守谷の「新しい幸せスタイル」を考える

公開講座・第4回目

守谷の「新しい幸せスタイル」を考える。

茨城県生涯学習・社会教育研究会会長である長谷川幸介先生の講座でした。

町と村が合併し、守谷町になり、守谷市になり、どんどん発展してきた守谷市。

日本で核家族ができた過程はNY万博の時に考え方が出された郊外型住宅団地だそうです。

郊外型住宅団地の形成と守谷市政の「幸せのカタチ」

郊外型団地の特性と反乱

「郊外」を超えた「幸せのカタチ」

守谷のいままでと市民協働の歩みなど聞かせていただきました。

どうやって幸せのカタチを変えていくのか、、、

最後に

「生き残ったのは、頭がいいのではなく、力が強いのでもない、変われた者だけが生き残ったのである」(C・ダーウィン)の言葉をおっしゃっていました。

変わるのは簡単そうで難しいですが、心に留めておきたいと思いました。

みんなのまちづくり入門コース(第7回)

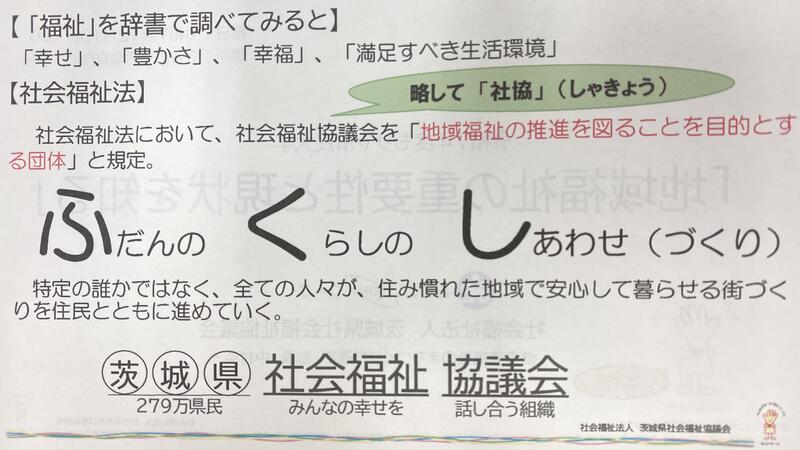

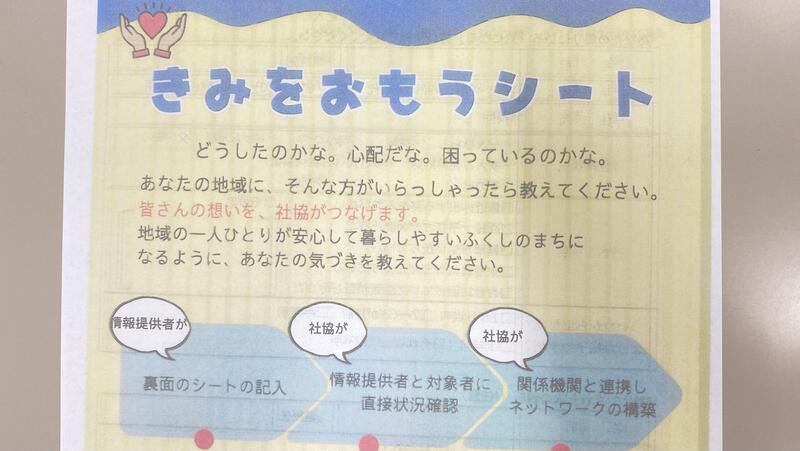

社会福祉協議会とは?

ふだんの くらしの しあわせ(つくり)

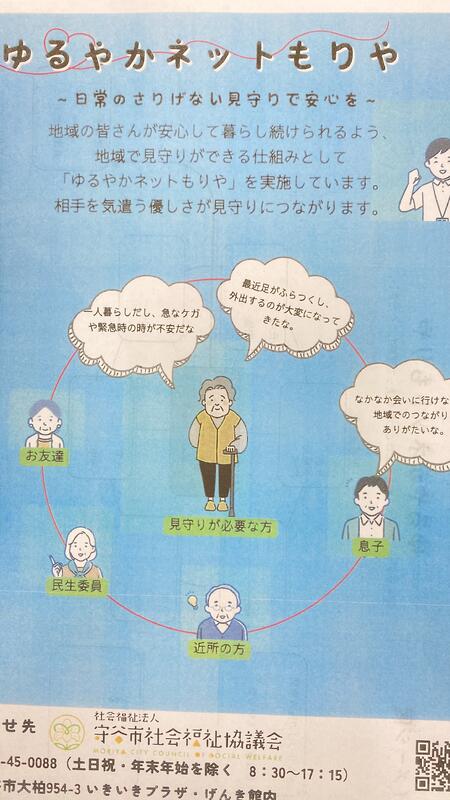

特定の誰かではなく、全ての人々が、住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくりを住民とともに進んでいく。

福祉の仕事=市民参加の「ふくしのまちづくり」

通信制高校の学生さんによる取り組み

居場所作りはつながり作り

孤立死の現状と課題

新聞記事に「42歳の死」「1年気づかれず」「死後8日以上孤立死2万1千人」といった、孤立死に関する衝撃的な見出しやデータが記載されています。

通帳残高が百数十円しかなかった事例など、経済的な困窮も示唆されています。

「居場所作りはつながり作り」として、サロンやシニアクラブ、朝の挨拶などを通じた地域コミュニティ形成の重要性に触れられています。

~ゆるやかな繋がり~

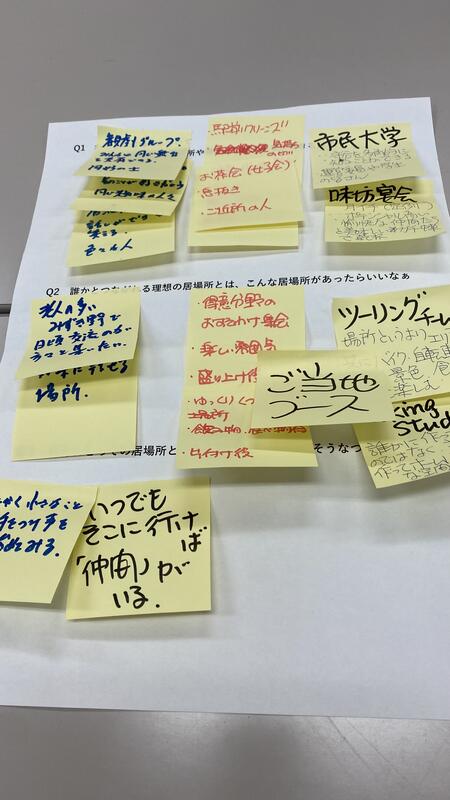

学生によるグループワークが行われます

テーマは

Q1. わたしの居場所について 誰かとつながれる居場所や誰かと時間の共有ができる居場所

Q2. 誰かとつながれる理想の居場所とは、こんな居場所があったらいいなぁ

Q3. 自分にとっての居場所とは

Q4. 明日から出来そうなつながり作り

活発に意見交換が行われ、講座終了時間が来てしまい、時間が足りないくらいでした。

「できることから、始めてみませんか」

・サロンに参加して、顔を合わせる

・近所の人に「こんにちは」と声をかける

・ボランティアに興味を持ってみる

・誰かと時間の共有ができる安心できる場

・犬の散歩の時に声をかけてみる

・地域の清掃や花壇の手入れを手伝う

守谷を知るコース(第6回)、もりやいきいきコース(第6回)

今回の講座は、2つのコースの合同講座でした♪

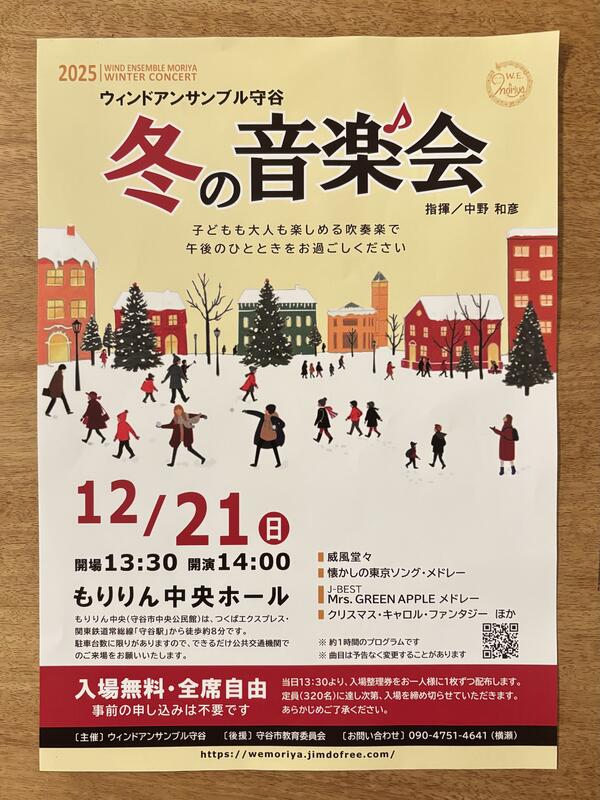

ウインドアンサンブル守谷

〜地域に根ざした音楽活動〜

今回は、去年に続きさらに吹奏楽についてのお話を聞かせていただきました。

吹奏楽(Wind Ensemble)とは、木管楽器や金管楽器、弦楽器、打楽器を中心とした吹いて奏でる音楽。

ブラスバンドは、吹奏楽に似ているけど木管楽器と弦楽器が抜けたもの。

マーチングバンドは、吹奏楽と同じですが、行進しながら演奏します。

楽器の他に旗やバトンが加わることもあるそうです。

ウインドアンサンブル守谷は、地域で演奏することが多く、子供達を集めたコンサートや敬老会など年齢を問わず楽しめるバラエティー豊かな演奏が特徴。

クラッシックな曲からポップス、歌謡曲、アニメ、ジャスなど幅広い音楽を聴かせてくれます。

この日も多くの曲を聴かせてくださいました♪

情熱大陸コレクションから、スパイ大作戦、大江戸捜査網のテーマでは時代劇のシーンが思い浮かびます。

大河ドラマのべらぼうのメインテーマと最新の曲目も!

ピンクレディのメドレーでは思わず踊りたくなった受講生もいたのでは。

アンコール曲は、ふるさと。心に沁み入る演奏に聴き入ってしまいました。

盛りだくさんの贅沢な講座になり、皆さん拍手喝采!

ブラボーの声もあり、芸術の秋にふさわしい講座になりました。

12月21日には、冬の音楽会が開催されるそうで、こちらも楽しみですね♪

みんなのまちづくり専門コース(⑦)

守谷の防犯活動を考える

守谷市 交通防災課

守谷市の防犯活動・取り組みについてお話しをしていただきました。

続けて講義はグループワークを中心に進められました。

検討事項1:防犯活動に参加するにあたっての課題は?

検討事項2:どうしたら防犯活動に参加しやすくなるか?

検討事項3:身近で防犯上不安なこと、改善策は?

学生同士で熱心に話し合いが行われ、各グループ検討内容の発表へ、

防犯パトロール活動の体験談、若い世代の参加推進など課題もお話しして頂きました。

みんなのまちづくり入門(第6回目)

守谷市募集の市民活動の場を知る

3担当課による講座が行われました。

守谷市都市整備部管理課

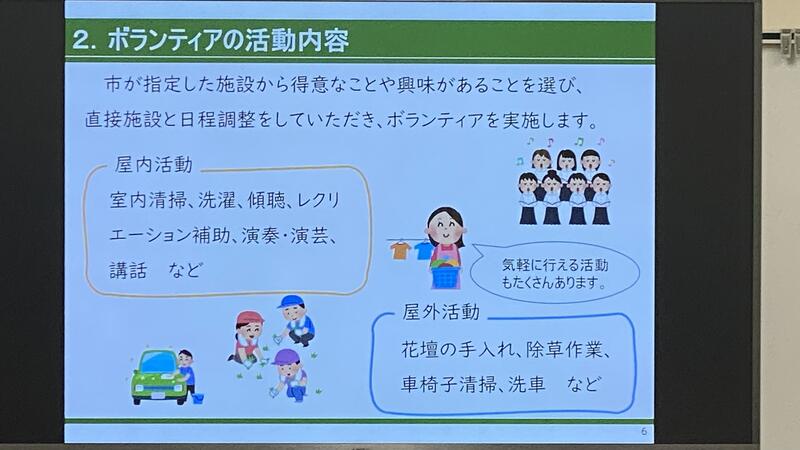

市が管理する公園や緑地などにおいて、地域の団体(町内会、学校、企業)が協力して愛護意識を高め、環境美化を促進する取り組みです。

市は物品の貸与や花苗の支援を無償で行います。

守谷市教育委員会 生涯学習課

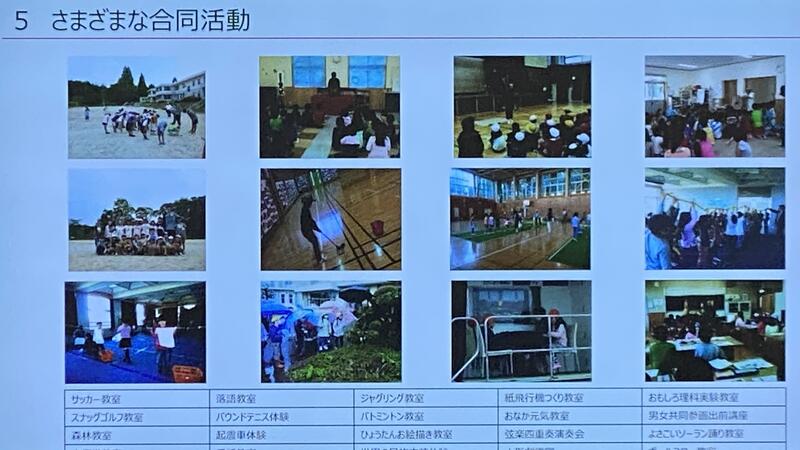

放課後子ども総合プランは、共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、すべての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、こども家庭庁所管の「放課後児童健全育成事業(児童クラブ)」と文部科学省所管の「放課後子ども教室」を一体的あるいは連携して実施するという総合的な放課後対策事業のことです。

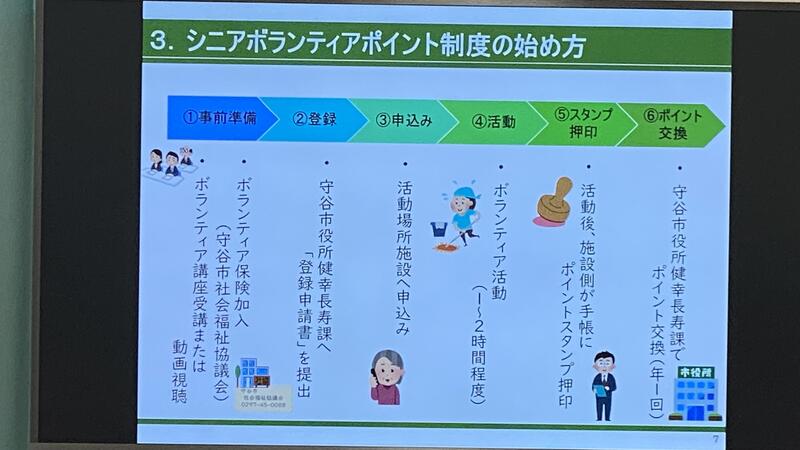

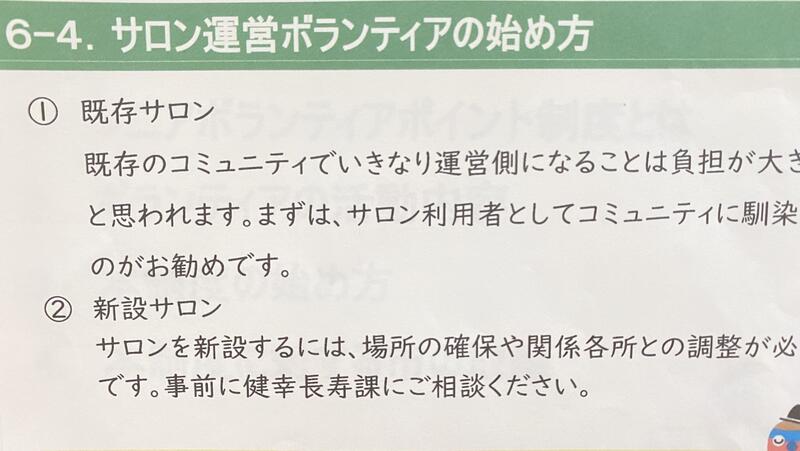

守谷市健幸福祉部 健幸長寿課

シニアサロンとは、高齢者が住み慣れた地域でいつまでもいきいき楽しく過ごしていただくための「通いの場」

【実施主体】

事業実施主体=守谷市

運営管理=地域の市民組織等が無償で行う

守谷を知るコース 第5回

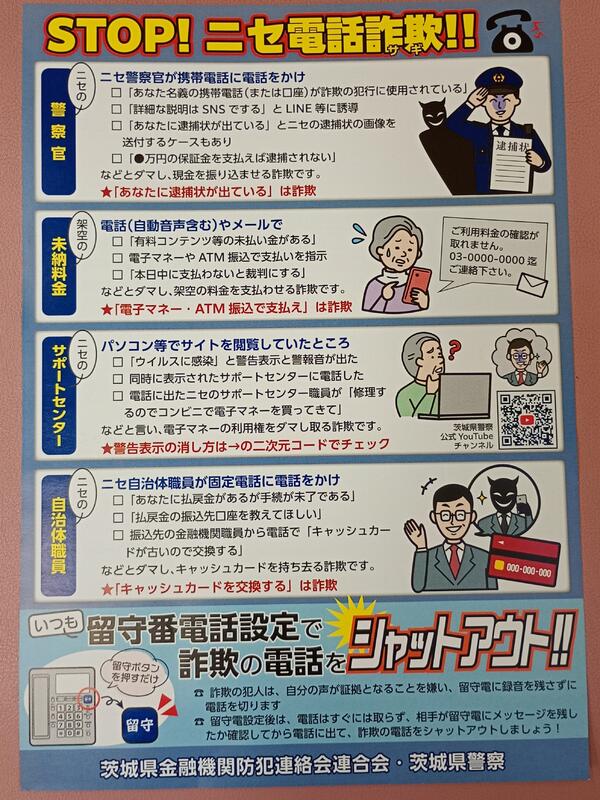

防犯について取手警察署の「お巡りさん」に話を伺いました。

最近は「お巡りさん」という言い方はしないかも知れませんが、敢えて市民大学では親しみを込めて(^^)

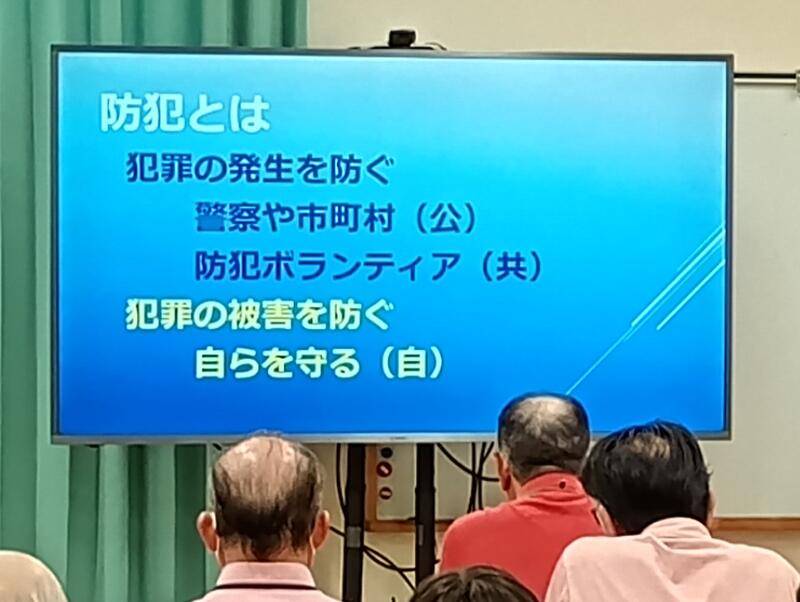

防犯とは⋯

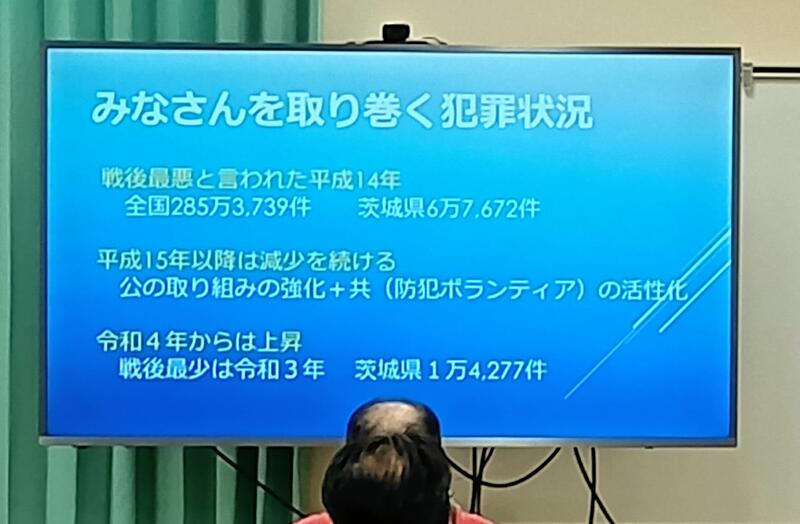

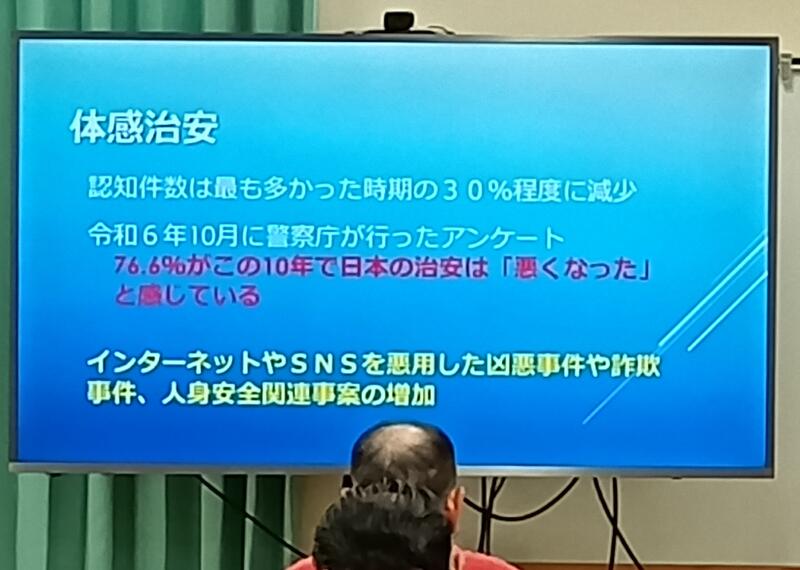

平成14年が戦後最悪と言われていたが、徐々に犯罪は減少してきた

ところが令和4年からまた増加傾向に

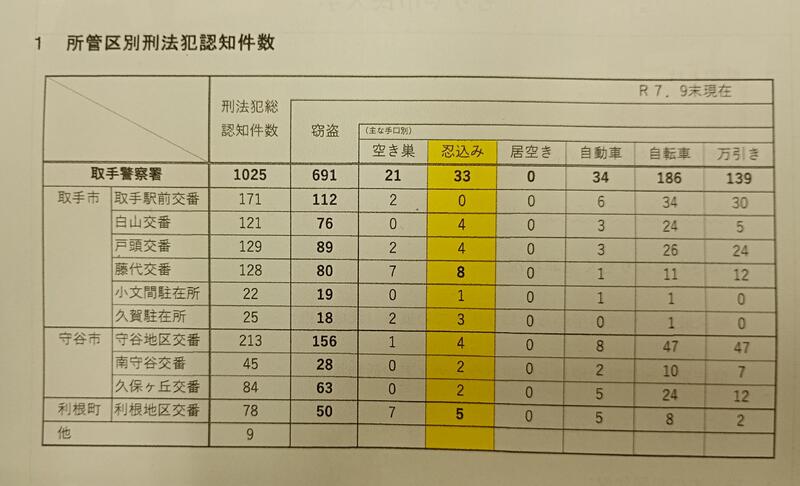

取手警察署管内では、

住宅侵入窃盗、自転車盗難、万引きの増加が課題

「忍込み」⋯夜寝ている時間

「居空き」⋯日中、在宅中

守谷市は人口の割に自転車盗難が多くなっている

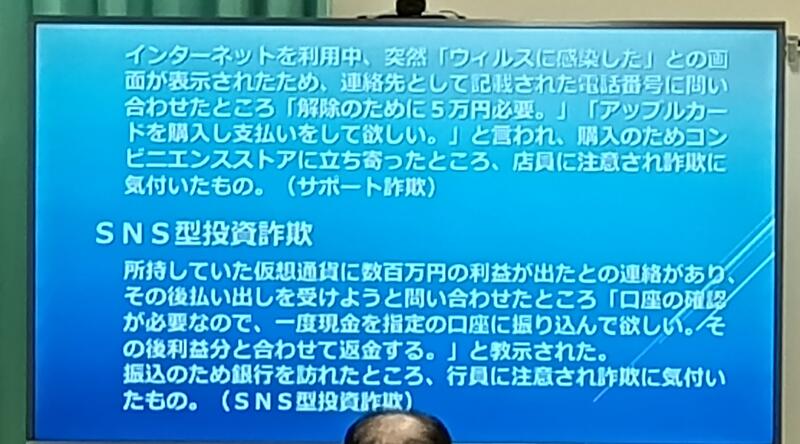

ニセ電話詐欺による被害額が県内で10億円を超えているそうです

また最近は「ニセ警察官」を名乗るオレオレ詐欺による被害が増加。

警察官のお二人が寸劇で注意喚起をされました

詐欺の犯人は、自分の声が証拠となることを嫌い、留守電に録音を残さずに電話を切るそうなので、いつも留守番電話に設定しておく対策を。

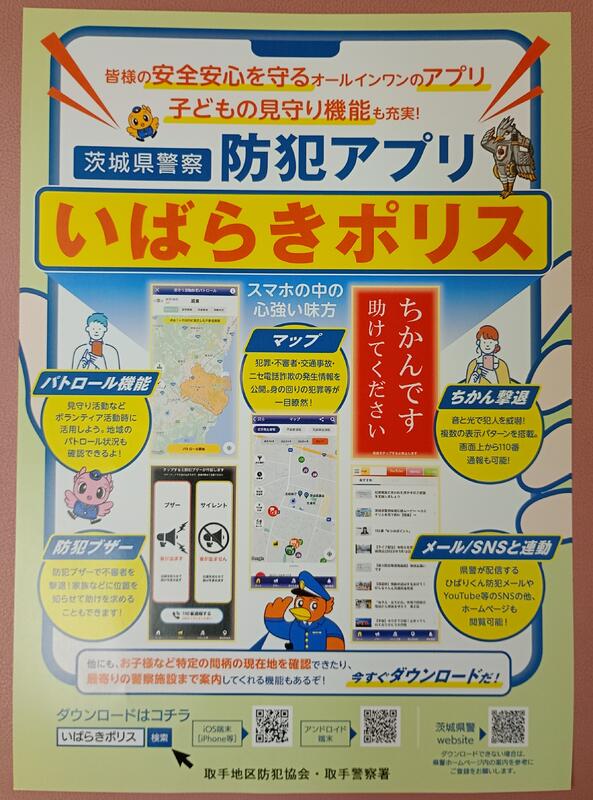

最後に茨城県警察の防犯アプリ 「いばらきポリス」をご紹介いただきました。

みんなのまちづくり専門コース(⑥)

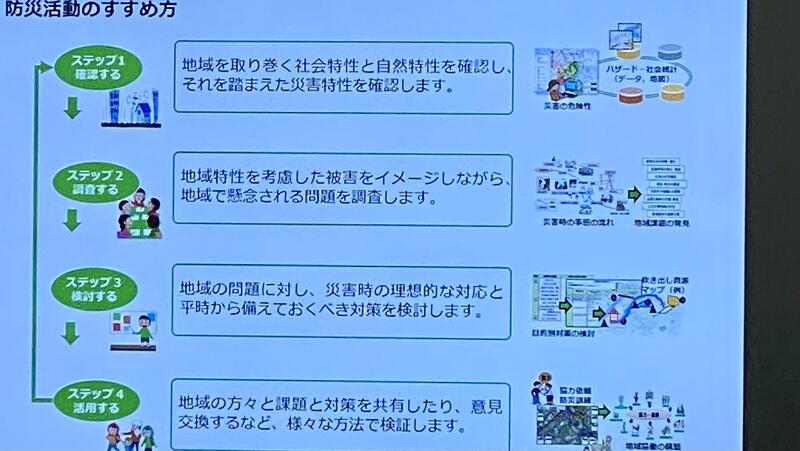

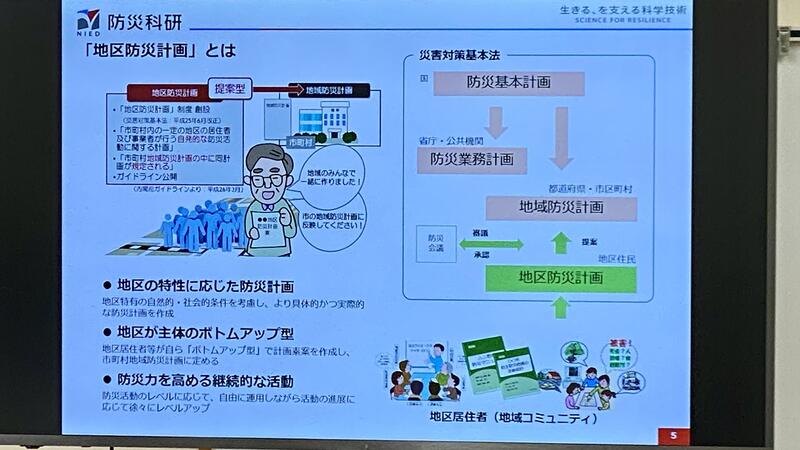

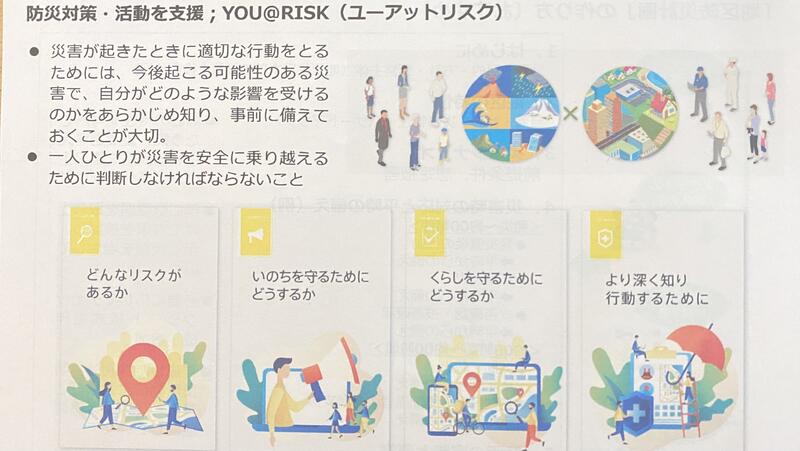

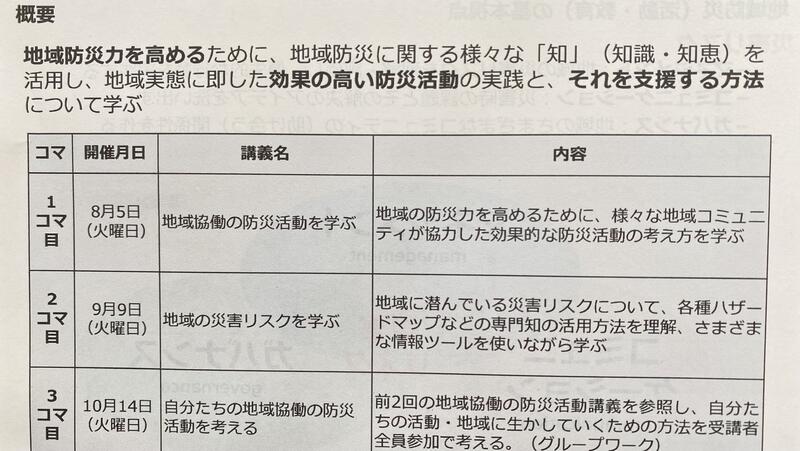

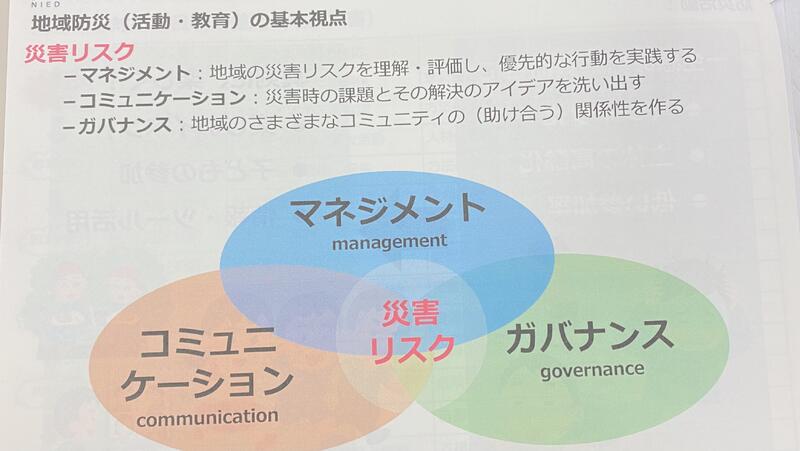

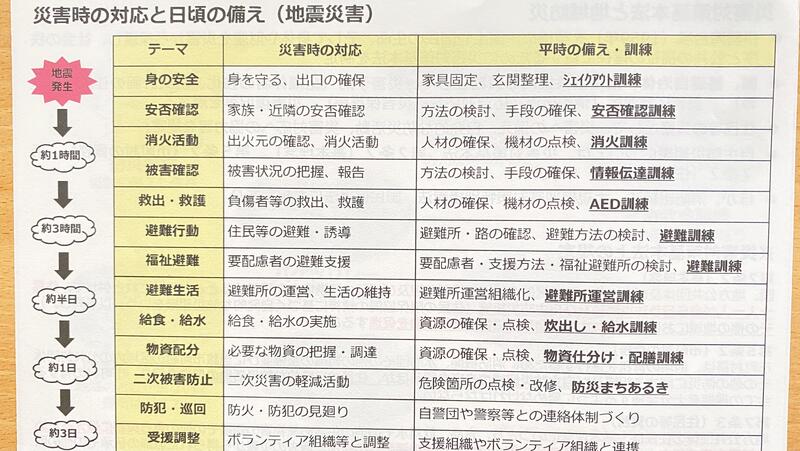

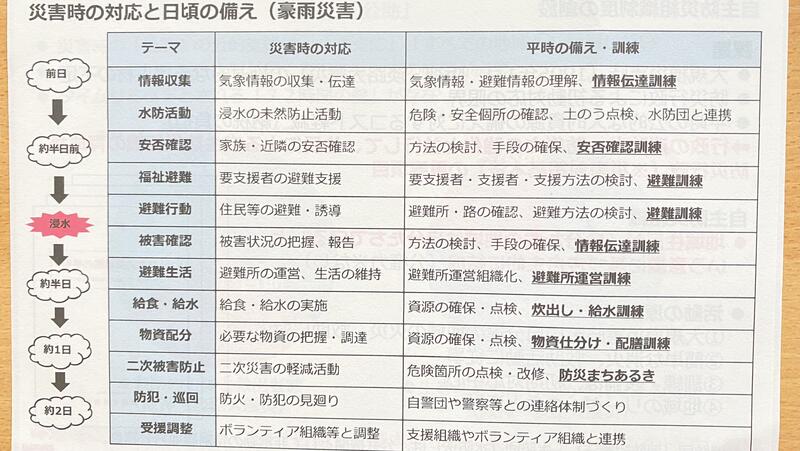

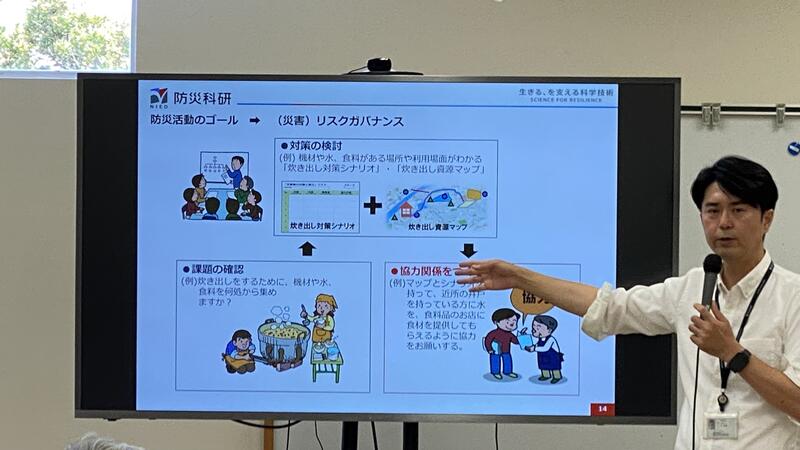

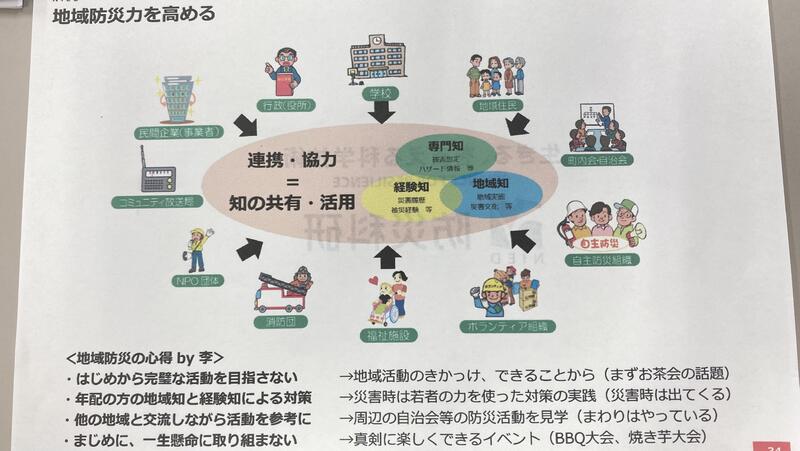

防災科学技術研究所 李 泰榮(い てよん)講師により、3コマの講義及びグループワークが行われました。

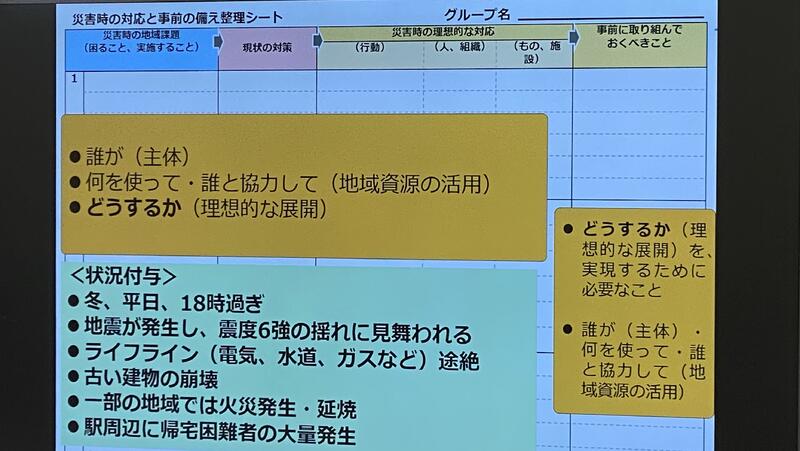

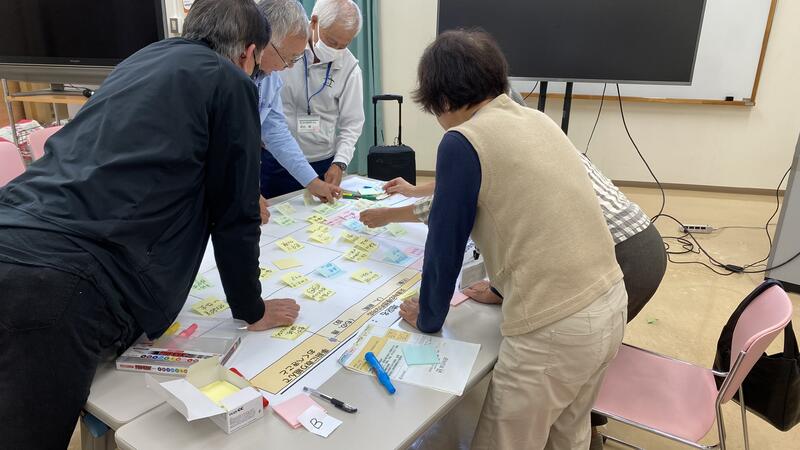

自分たちの地域協働の防災活動を考える グループワーク

【災害時の対応と事前の備えて整理】A0のシートにグループに別れた学生が「どうするか、誰が何を使って、誰と協力して」

付箋紙に考えた事を次々と書いて貼っていきます。

各グループの発表

3コマの講義

「地域防災力を高めるために、地域防災に関する様々な「知」を活用し、地域実態に即した効果の高い防災活動の実践と、それを支援する方法について学ぶ」

学生も知識の向上を感じとった事と思います。

みんなのまちづくり専門コース(⑤)

防災科学技術研究所 李 泰榮(い てよん)講師により、3コマの講義及びグループワークが行われました。

地域の災害リスクを学ぶ

2コマ目は各自パソコンで、

守谷市の防災ハザードマップ

ハザードマップポータルサイト(国交省)

J-SHIS地震ハザードステーション

など、講師に紹介して頂いたサイトを検索しました。

3コマ目はグループワーク

みんなのまちづくり専門コース(④)

防災科学技術研究所 李 泰榮(い てよん)講師により、3コマの講義及びグループワークが行われました。

地域協働の防災活動を学ぶ

自助・共助・公助: 災害時の支援は「自助」「共助」「公助」の3つの要素で成り立っている。

公助の限界: 災害発生直後の「公助」(消防、警察、自衛隊などの公的支援)は、すべての被災地域にすぐに届くわけではないため、一定の時間が必要である。

72時間の壁: 救助活動におけるタイムリミットとされる「72時間の壁」が存在することを指摘しています。

地域の災害リスクを学ぶ

2コマ目は各自パソコンで、

守谷市の防災ハザードマップを検索します。

みんなのまちづくり入門(第5回目)

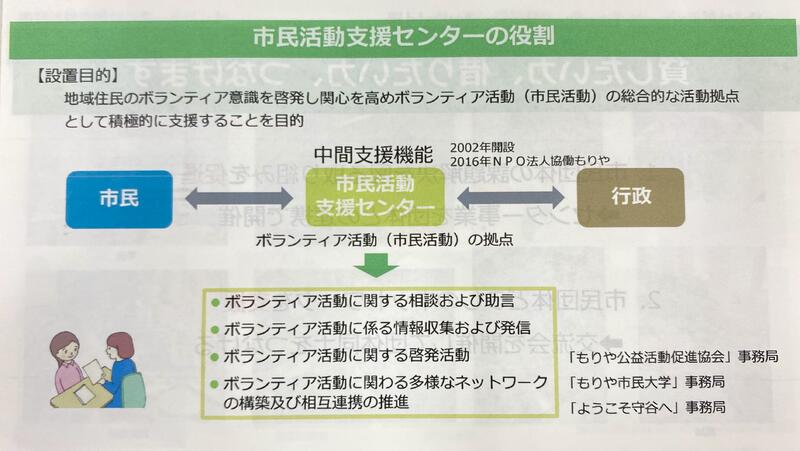

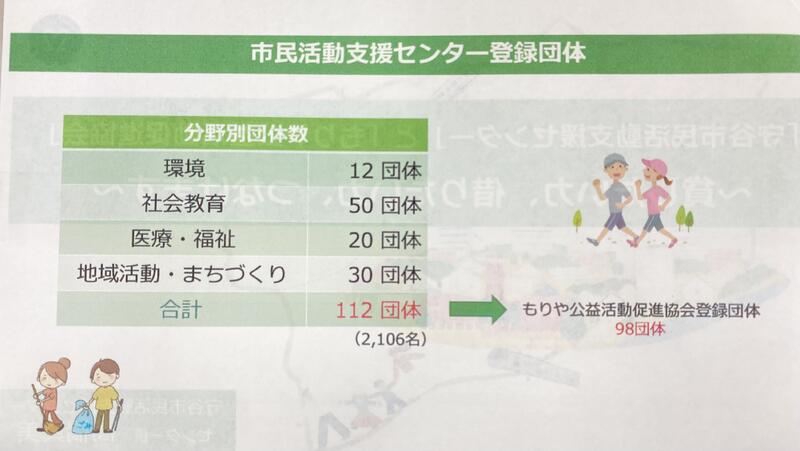

守谷市の市民活動支援センターについて

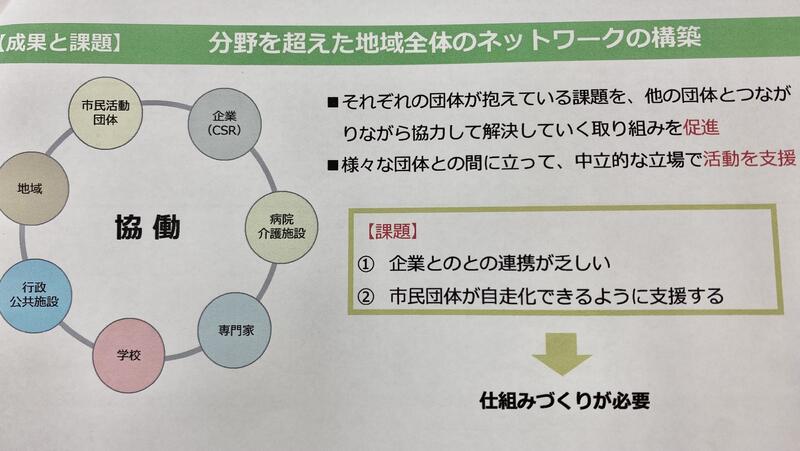

市民活動支援センター自主事業の紹介

〇市民活動支援センターイベント

・脳トレクッキング保健センター〈葉っぱの不思議な力~桜もち、柏もちをつくろう〉座学、調理実習

〇市民活動支援センター講座

・もりサポ塾〈夏休み親子 カブトムシ教室〉

・スマートライフ俱楽部×守谷高校JRC部〈楽しくデジタル講座〉スーパーマーケットでアプリ決済実践

・中央図書館×アニマルセラピー〈わんちゃんと一緒に読書〉

〇市民活動支援センター講演会

・落語講演会〈笑うが一番からだにい・い〉

以上のような

数々の活動内容のお話しをして頂きました。

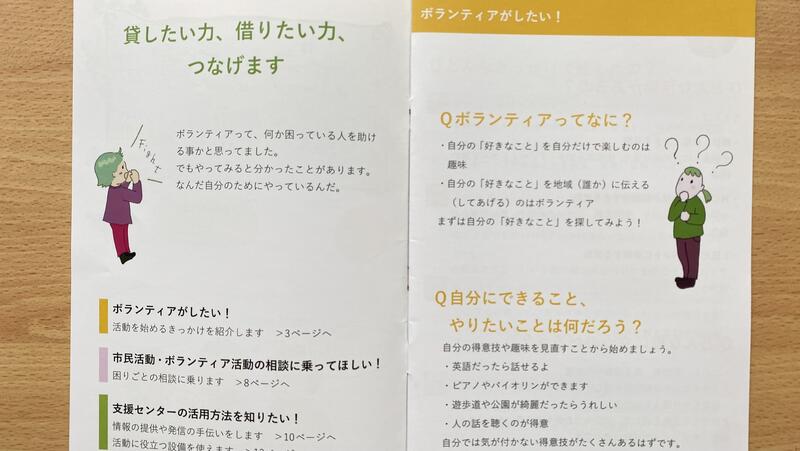

【ボランティアがしたい!と思ったら読む本】という小冊子が支援センターに置いてあります。

もりや公益活動促進協会事業について

もりや公益活動助成金事業の紹介

〇もりサポ塾

〇子ども食堂もりんくる

〇肢体不自由・医療的ケア児の家族会 そら~ち

〇【連携事業】みんなの防災体験

:インクルーシブ・デイキャンプで減災・防災 つながろう地域で

数々の活動内容のお話しをして頂きました。

今後の展開 伴奏支援メリット

①助成を受けた対象団体は、当該活動を継続させるために自主財源の拡充に向けたアイデアを得られる。

②人材育成、協力者の発掘、後継者育成、活動拡大、他組織との連携など、組織基盤が強化されます。

③もりや公益活動促進協会との信頼関係が強化され、相談がしやすくなります。

④もりや公益活動促進協会や守谷市民活動支援センターにおける、市民活動支援組織としての支援力が強化されます。

講義後半30分はボランティア活動の参加に興味がある学生により盛んに質問が飛び交いました。

もりやいきいきコース第5回

今回から「暮らしに彩りを添える」をテーマに学びます。

まず千葉大学大学院園芸学研究院教授の岩崎寛先生からお話を伺いました。

「植物の効果を暮らしの中に取り入れる」

はじめに緑(植物)の癒し効果に関するメカニズムについて、実験結果を元に解説いただきました。

植物によるストレス緩和効果は、「病気を治すこと」ではなく「体調を元の良い状態に戻す」こと。

キーワードは「こころ」と「からだ」と「社会的健康」!

視界に植物がある場合は、無い場合に比べてストレス負荷後のストレスホルモンの増加があまり見られなかった

またリビングにおける植物の配置例として、植物が視界に入っている方がストレスの増加が抑えられるようです。

筆者も早速、暮らしの中で緑と触れ合う機会を増やそう!と思いました。

市民科学ゼミ(第10回)

今回のゼミはつーらぼの先生から「伝わる!プレゼンテーションー基礎知識ー」ということでゼミ生の研究発表のプレゼンテーションの方法についてレクチャーがありました。

まずは「1分間プレゼン」の作り方。

1分間のプレゼンが出来れば、それを肉付けして10分、30分のプレゼンが出来るとのことです。

まず大前提として

1. 現在は情報の洪水⇒聞いてもらえることが難しい

2. 人の集中力は最初の10秒間で決まる

3. 記憶に残るのは「感情」に動いた話だけ

があげられました。

何だか納得できますね。

そしてプレゼンの構造は、

1. 一番言いたいことを最初に言う

2. 理由や具体的なエピソードを付け加える

3. もう一度、最初に言ったことを繰り返す

他にも表現方法や話し方などのわかりやすい解説をしていただきました。

ゼミ生から質問があり、今後にとても役立ちそうです。

実際にゼミ生が「1分間プレゼン」をやる予定でしたが、時間の関係で宿題となりました。

ぜひ聞いてみたいですね!

次に前回に引き続き、ゼミ生がファシリテーターとなり研究の進捗報告です。

3人のゼミ生からは、

1. 守谷市の交通について

2. 運動介入を通しての社会的つながり

3. 地区防災計画の策定

をテーマにした内容の現状報告があり、それぞれに伊藤先生や他のメンバーやゼミ生からアドバイスや質問が多く寄せられました。

終了時間の19時直前まで熱い討議が交わされました。

ゼミ生のみなさんの目標に向かう真摯な姿勢が頼もしく思えました。

公開講座「プラスチックの功罪」

今年度3回目の公開講座

「プラスチックの功罪」東京大学大学院農学生命科学研究科の木村先生の講座でした。

プラスチックは石油を原料として作られ、さまざまな形にすることができます。

軽くて丈夫で長持ちするので、私たちの生活を快適にしてくれました。

今の石油合成プラスチックの現状や回収プラスチックごみのリサイクル

最近さらに問題になっているマイクロプラスチック、目に見える被害と目に見えない被害などの話を聞かせていただきました。

そして、環境にやさしいバイオプラスチック。

バイオマスプラスチックは石油を原料とせず、バイオマス(植物成分)を原料に作られるプラスチックで、植物由来のもので作るので燃やしてもCO2が少ない。

生分解性プラスチックは自然界において微生物が分泌する酵素によって低分子化合物、最終的に水と二酸化炭素に分解されるプラスチックだそう。ミドリムシが作る多糖からプラスチックの話もびっくりです。

バイオプラスチックの開発は日本はとても進んでいるそうなので更に期待しています。

私たちの生活に欠かせないプラスチック、使っているものから身につけているものまで、多くのプラスチックに囲まれて暮らしていることを再認識しました。

これからも気に留めながら上手に付き合いながら、バイオプラスチックが増えていくことを期待します。