学園ニュース

まちづくり協議会コース(第2回)

守谷市まちづくり協議会と

地域福祉

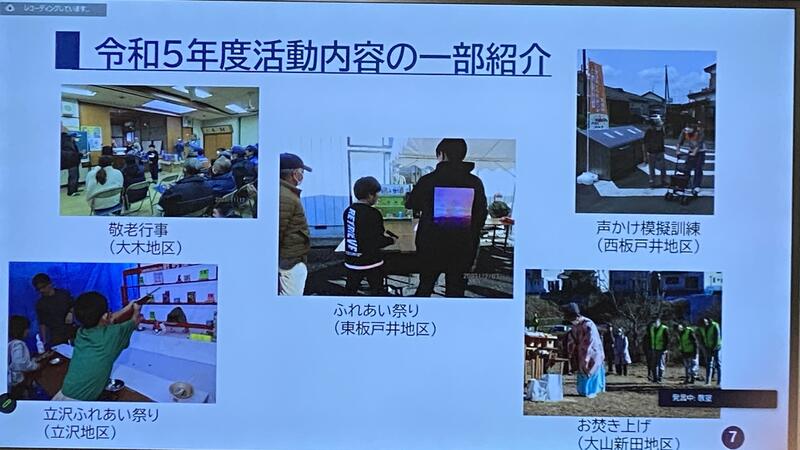

〈各地区のまち協の活動を知る①〉

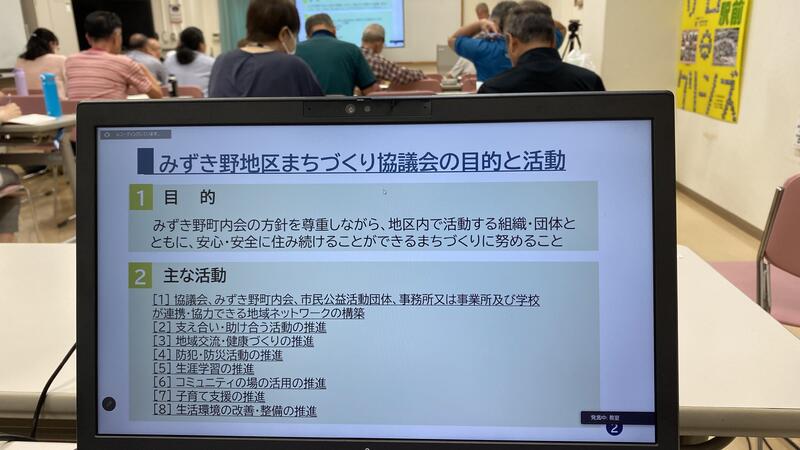

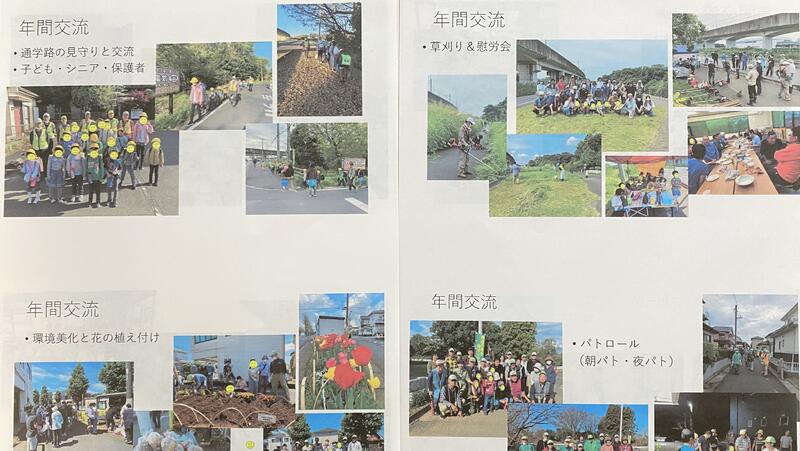

【みずき野地区まちづくり協議会活動報告】

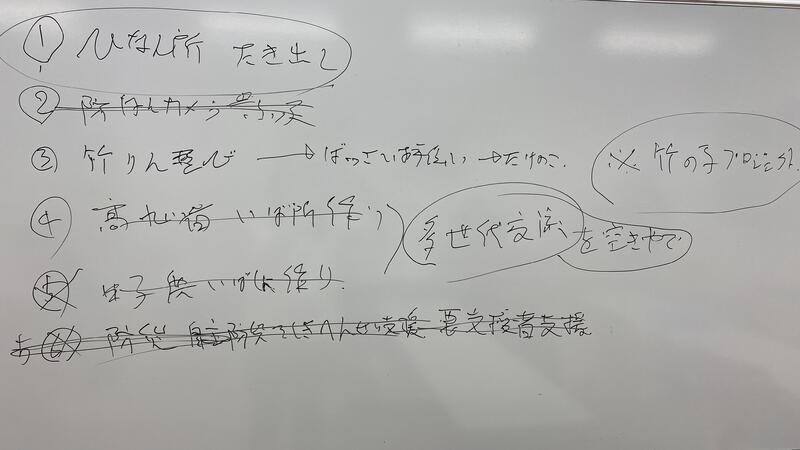

高齢化が進む住宅街対策として市に提案した事業

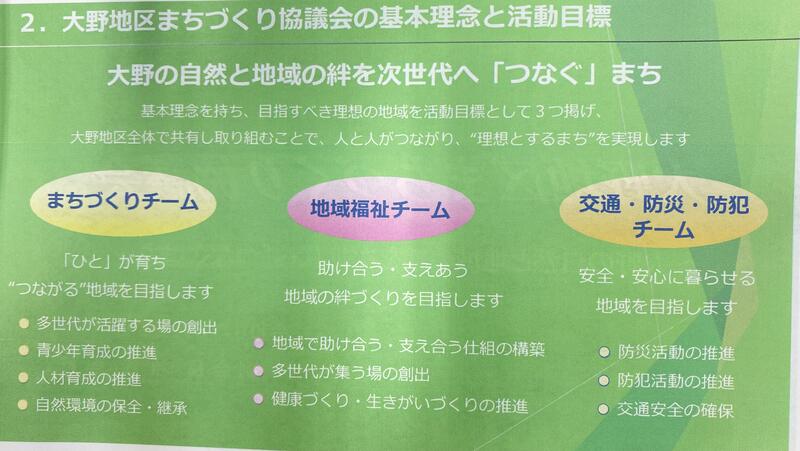

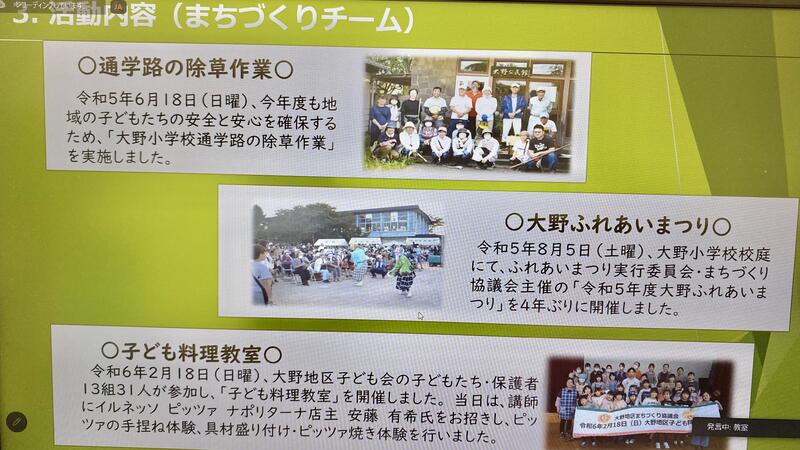

【大野地区まちづくり協議会活動報告】

少子化問題を抱えながら多様な活動に取り組んでいます。

【大井沢地区まちづくり協議会活動報告】

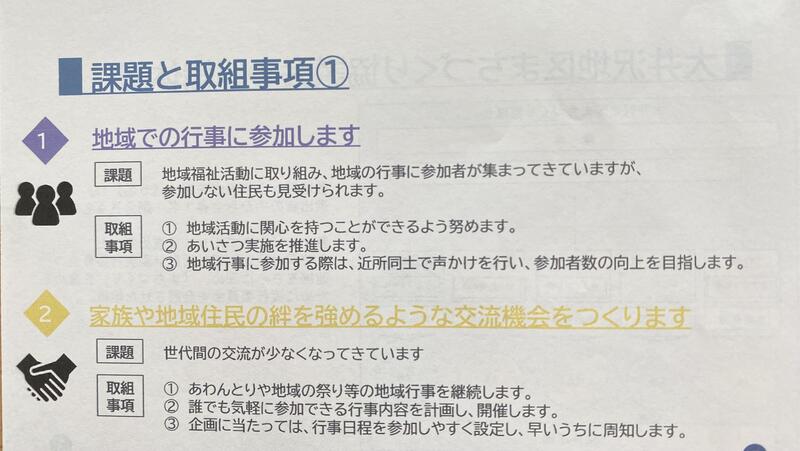

まちづくり協議会の活動報告の後、学生より質問を受けました。

特定の地域における空き家問題、自治会の加入状況など、時間が足りなくて質疑応答時間があまり取れなく残念でした。

「各地区のまち協の活動を知る①」では、守谷市でも、子どもの少ない地区の報告が中心でした。

次回講義は他の地区の活動報告となります。

市民科学ゼミ(第2回)

第2回目は、参加申し込みの際にご提出いただいた、各自の構想を簡単にプレゼンしていただきました。

伊藤先生はオンラインでの参加で、ハイブリットで進められました。

ご高齢者、子育てママさんを対象にした内容や市内の交通網の問題、地域活性の話題など様々な課題について、おひとりずつ、熱い思いをお話しくださいました!

今後、どのような形でまとめられるか?目が離せません

いきいきシニアコース(第1回)

いきいきシニアコースがスタートしました。

今年度の参加者は27人です。

初めに簡単な自己紹介をして進めました。

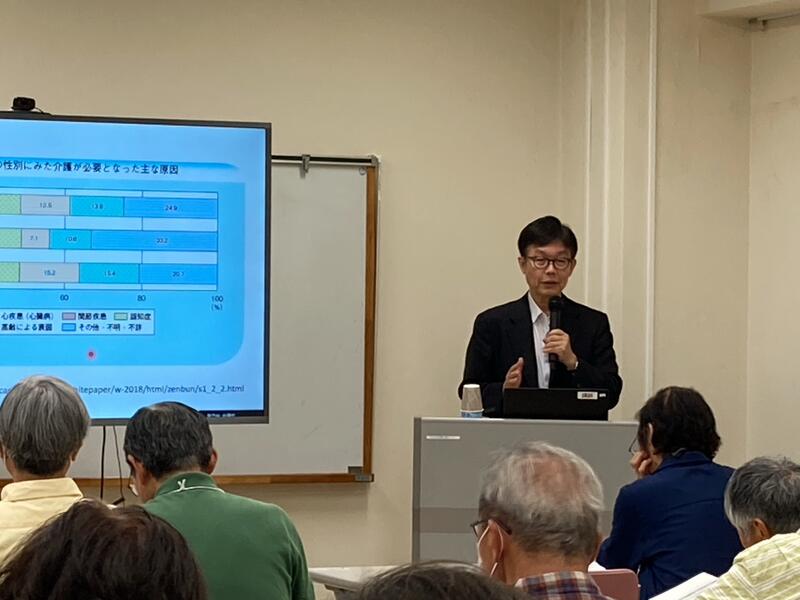

第1回は「高齢期のこころとからだの健康づくり」ということで、筑波大学教授の水上勝義先生にご講義いただきました。

運動とメンタルヘルス、認知症予防、睡眠、フレイルなど盛りだくさんの内容で、とっても勉強になりました。

その中でも、睡眠に関しては、すぐに実行できそうな内容でした。

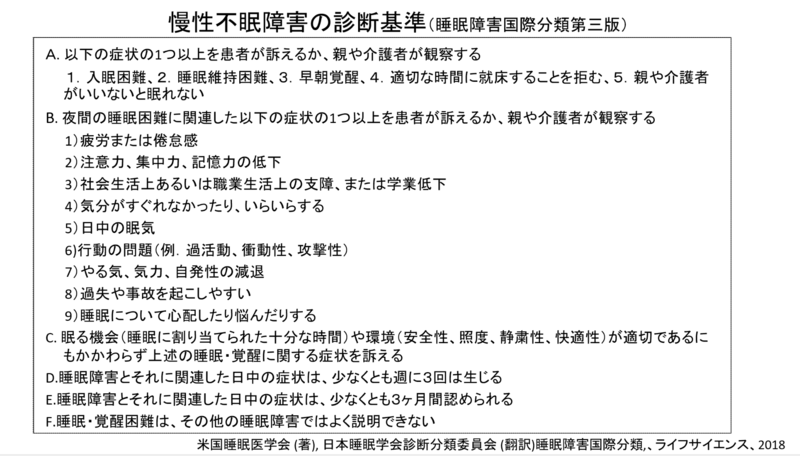

慢性不眠障害の診断基準は、下記の通りだそうです。

認知症と関係があるとされているアミロイドβは、睡眠中に脳から排出されるそうです。

したがって、睡眠は大事なのですね。

・運動は良好な睡眠をもたらす

・30分間の昼寝の習慣がある人は認知症のリスクが1/5になる

(2時間以上ではリスクが上がる)

・睡眠時間が長すぎても短すぎても認知症のリスクが上がる

といった研究データが示されました。

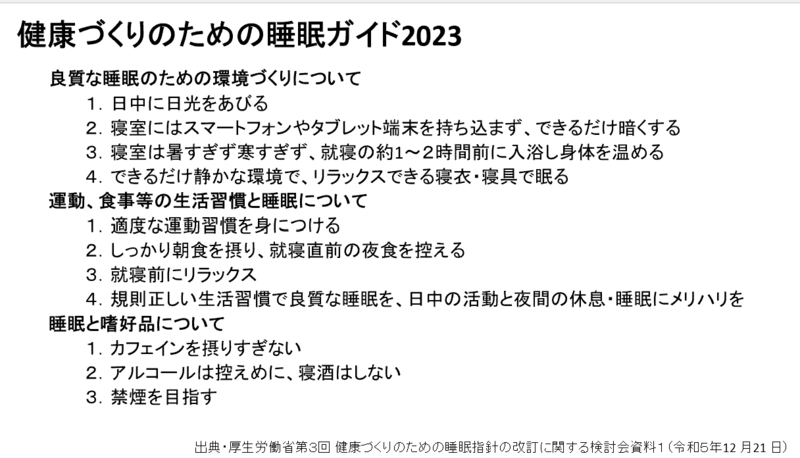

健康づくりのための睡眠ガイドが出ているそうです。

さっそく実行したいですね

守谷を知るコース(第1回)

2024年度 初回の守谷を知るコースは「守谷市の行政史と概要」と題し、NPO法人協働もりや代表理事で正安寺74代目住職の豊谷如秀(とよたにゆきひで)さんにお話を伺いました。

第1回目の講義ということで、参加受講生の住んでいる地域とお名前だけの自己紹介のあと、担当の運営委員を紹介してスタート!

…その前に、もりや市民大学の講義が行われている「市民活動支援センター」をご紹介します。

講義が開催されている会議室と

市民活動支援センター

さて講義では、

講師の豊谷さんが生まれた1955年に守谷町として出発し、2002年に市制施行して守谷市となり、2005年のTX(つくばエクスプレス)開業とともに発展してきている状況を、さまざまな事例を通してご紹介いただきました。

これから来年3月まで、どうぞよろしくお願いいたします。

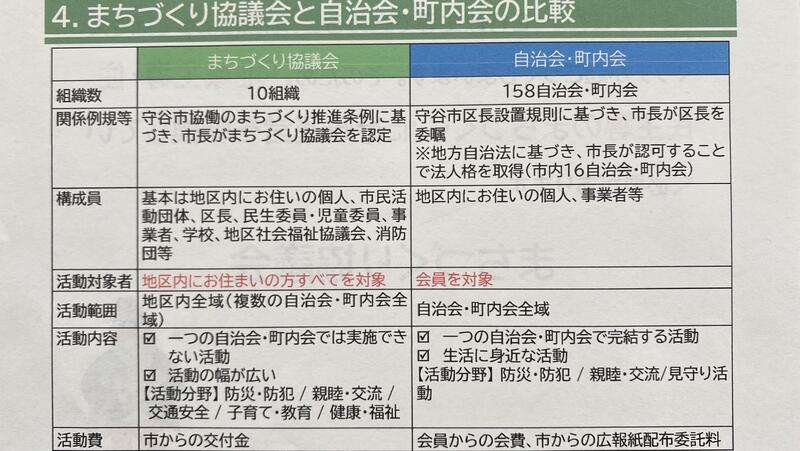

まちづくり協議会コース(第1回)

守谷市 市民協働推進課による

「まちづくり協議会」とは

市の支援 1⃣人的支援、2⃣財政支援、3⃣活動拠点の支援

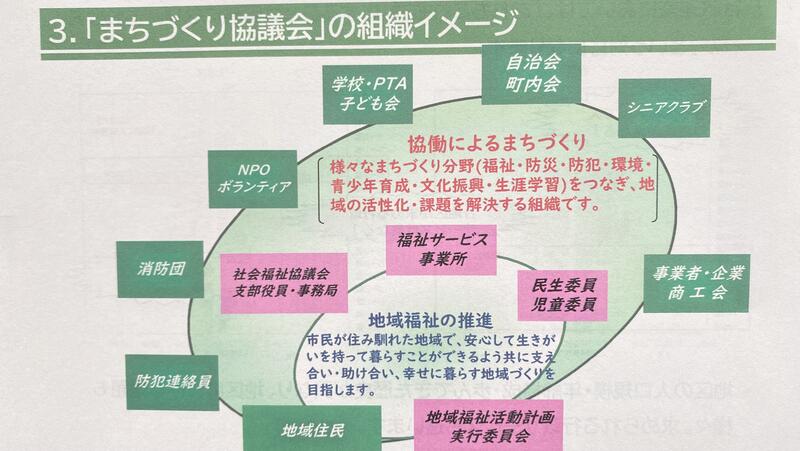

次に守谷市の10地区の「まちづくり協議会」の紹介や、「まちづくり協議会」での地域福祉活動についてパワーポイントで発表されました。

最後に「まちづくり協議会」の展望

①支えあい・助け合い活動

②多世代交流活動

③学校と連携した活動

④防災に関する活動

市民科学ゼミ(第1回)

もりや市民大学開講式の日に、早速市民科学ゼミが開講されました。

市民科学ゼミは、2年前から開講していますが、初回は期間が2年間だったため、今回で2回目の開講となります。

今年度は、期間が1年で、まちづくりに資する課題を見つけ、その課題解決に向けて、各自で自主的に調査や研究をおこないます。

受講申し込みの際に、すでに課題を提出していただいてます。

このゼミは、茨城大学人文社会科学部の伊藤哲司教授にご指導いただき、伊藤先生をはじめ多彩な先生方で設立された

「つどう つながる つむぎだす(通称つーラボ)」の任意団体にもご協力いただきます。

今年度は、幅広い年齢で12名の受講生です。

6、7月はステージ①ということで、

問いを明確にする

年間スケジュールの作成

自主ゼミのやり方を学ぶ

という内容で進めていきます。

初回は、オリエンテーションと自己紹介をしました。

用紙の真ん中に氏名を書き、上に自分を語る際にキーワードとなることを3つ、下には今後のゼミでやりたいことを3つ書き、自分のプレゼンをしました。

「プレゼンは、相手に与えるプレゼント。もらって喜ばれるプレゼンにしましょう!」と伊藤先生から。

受講生のみなさん、良いプレゼントをいただけたようです

今後の活動から目が離せません

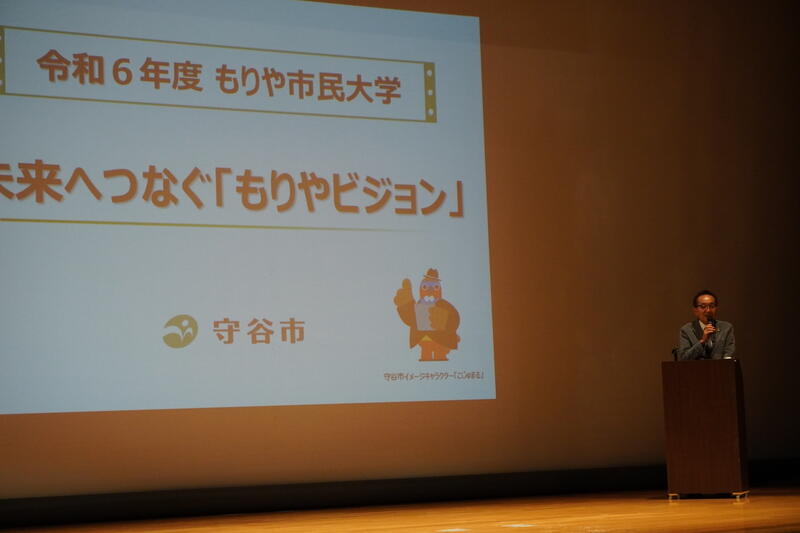

もりや市民大学開講式

6月8日(土)、心地よい初夏の陽気の中、もりや市民大学の開講式が中央公民館でおこなわれました。

今年度は、昨年同様

守谷を知るコース

いきいきシニアコース

まちづくり協議会コース

市民科学ゼミ

の4つのコースで約80名の方がご入学となりました

初めに宮﨑学長からのごあいさつ

もりや市民大学がスタートして12年目。

歴史を感じます。

続いて、オリエンテーション。

Webを活用した講義、情報共有や連絡などでグループウェアを使うので、使い方などを説明しました。

開講式はここまでで、、、

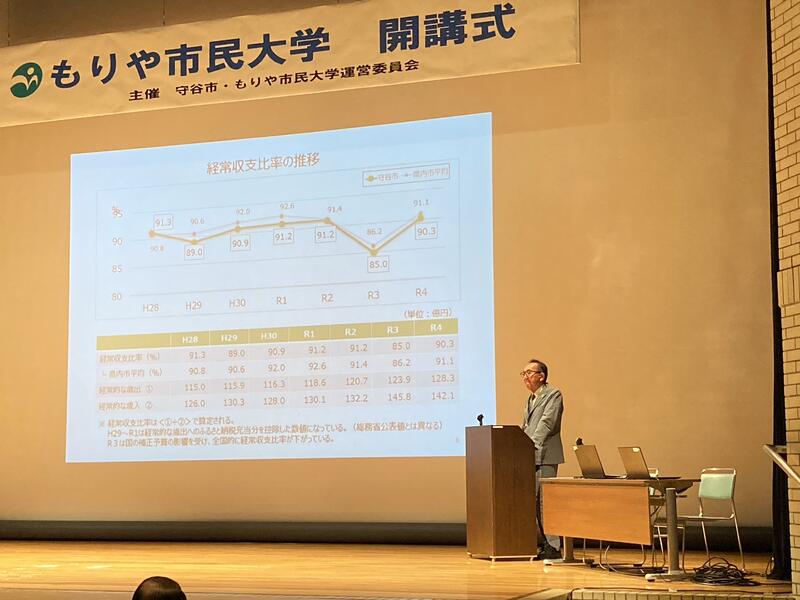

続いて、第1回市政講座

未来へつなぐ「もりやビジョン」

という演題で、松丸修久市長よりご講演いただきました。

守谷市は、健康寿命が県内で最も高いようです。

また、ふるさと納税にも力を入れており、寄付金額が全国でも上位だそうです。

受講生からたくさんの質問が出て、有意義な時間となりました。

今年度も良いスタートが切れました

受講生のみなさん、3月まで楽しくご参加ください!!

公開講座もあるので、ぜひ市民のみなさまのご参加をお待ちしております。

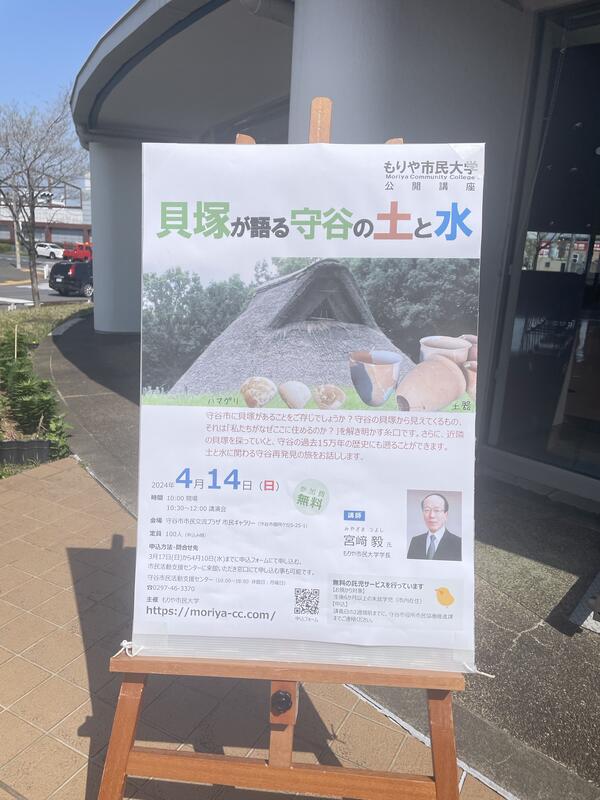

公開講座(第一回目)

今年度のもりや市民大学、ただいま受講生を募集中です!

募集に先がけて、もりや市民大学の最初の公開講座が開催されました。

「貝塚が語る守谷の土と水」

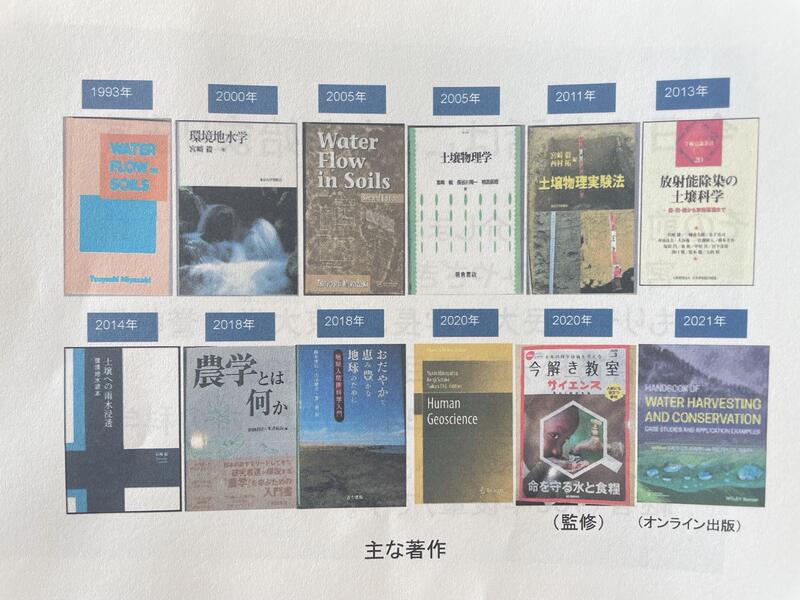

もりや市民大学の宮﨑学長の講座でした。

宮﨑学長は東京大学名誉教授であり、専門分野は環境治水学(土と水の科学)。

守谷市に住んで約35年とのこと。たくさんの書籍も出版されています。

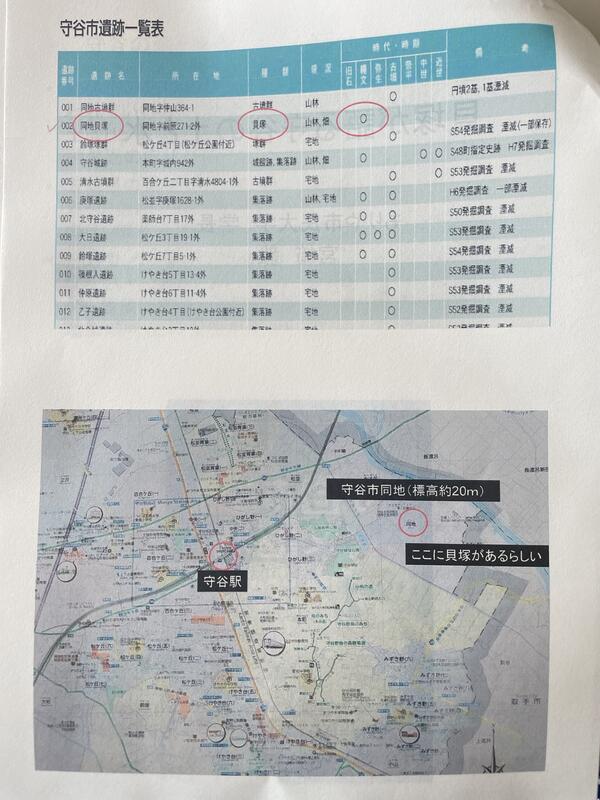

まずは、守谷の貝塚について聞かせていただきました。

守谷にもあるとは知らず、どこだろうと聞いていると。。

なんと民家の畑。

実際に探しに行かれたそうで、白いものが散らばっている畑をよく見ると貝殻があったそうです。

他にもみずき野の隣の取手には「貝塚」という地名があり、探しに行くとやはり畑の中から貝殻を見つけるという、探検のような身近でワクワクする発見があったんですね。

そして、守谷の土。

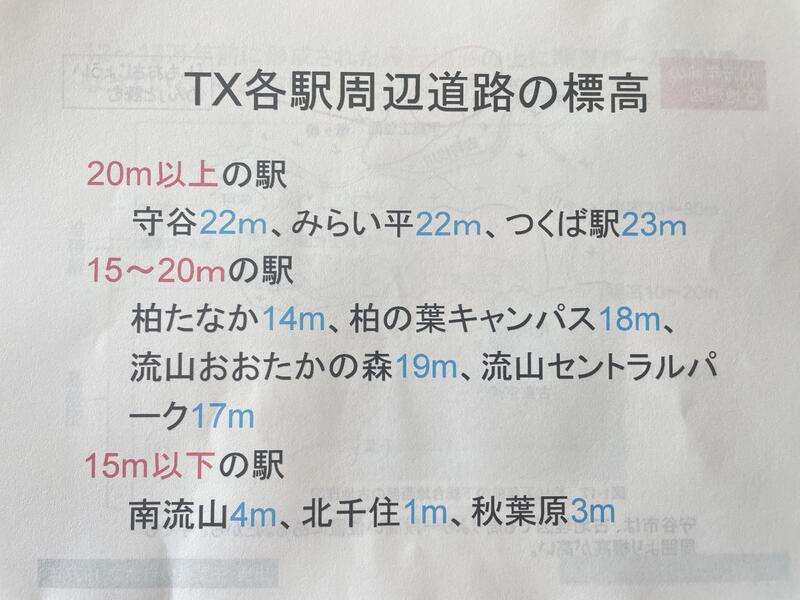

守谷の標高は20〜25mと高い地域が多く、周辺の市より高いです。

古地理図で見ても遥か昔の縄文海進の時も守谷がある地域は海に沈まなかったようで、そこからも昔から標高の高さがあり、守谷の住宅地は概ね浸水被害に関して住むには安心できる場所だと分かりました。

守谷の土は上が1〜5mの火山灰の関東ロームで透水性や保水性が良く作業がしやすい土。

下は白い粘土層の常総粘土で水はけは悪いですが、関東ロームの雨の受け皿となり、一部が湧水や小川となり、その水が持続的に使われているという恩恵があります。

3つの川に囲まれた守谷の土は、畑や水田に適し、もし富士山が噴火しても降る火山灰は2cm以下、標高が高いので川の氾濫の可能性が低く、大きな災害の心配が少ないと思いました。

安全で住みやすい守谷に住んでいてよかったなと思える講座でした。

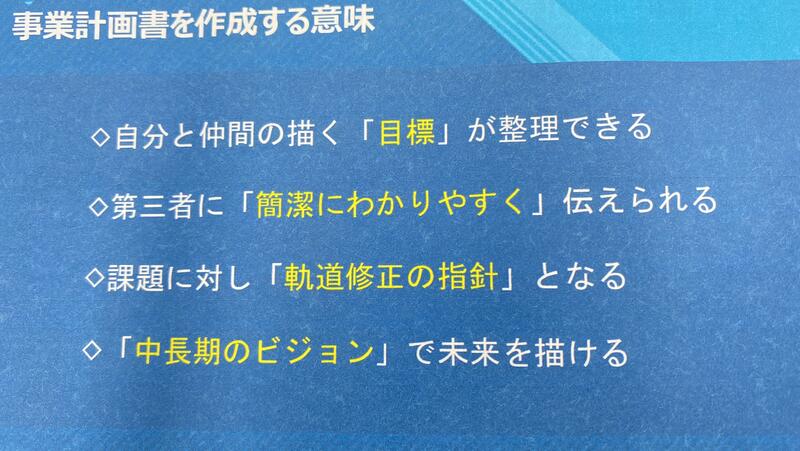

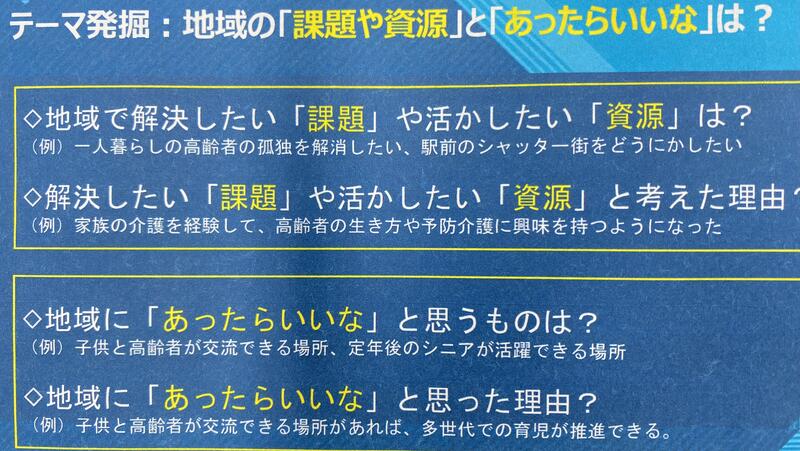

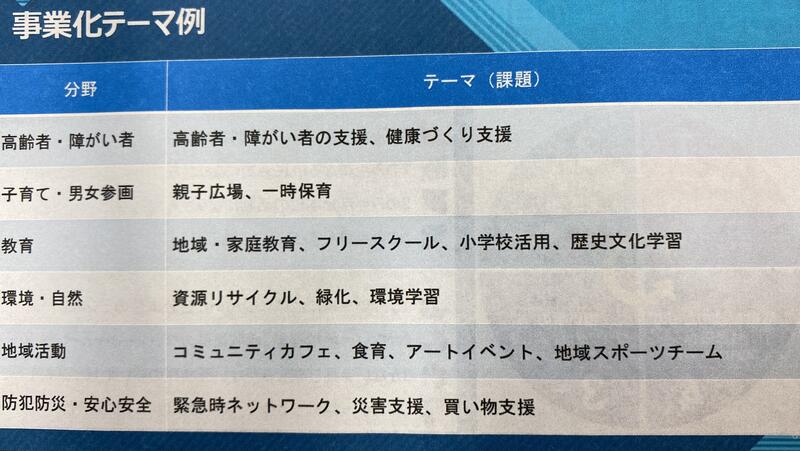

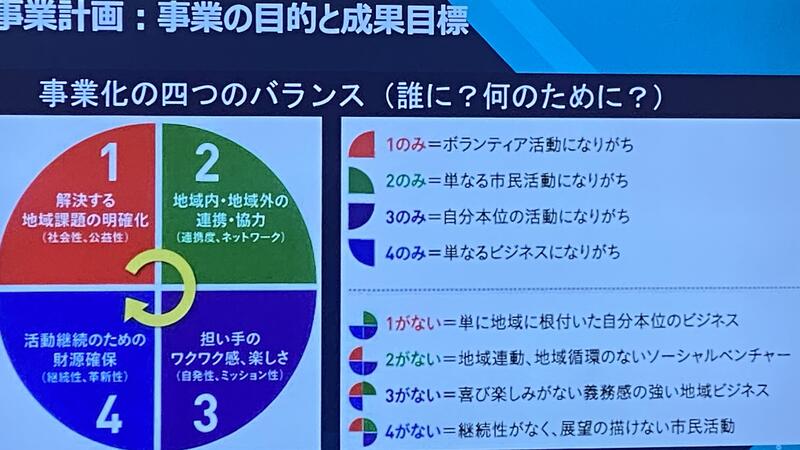

まちづくり協議会コース(16回)

まちづくり協議会事業計画作成実践

もりや市民大学

グループワーク

A.B.C三つのグループに分かれてテーマを持ち寄りディスカッションをしながら事業計画をたてました。

テーマを絞る事に苦戦しながら

事業計画書:仲間・連携づくり、事業予算、収支の中長期計画、事業実施までのスケジュール、成果評価をどのように行うか決めておく。

次回までの宿題として、事業計画書を作成します。

最終回。まちづくり協議会コース集大成、学生の皆さんに発表してもらいます。

守谷を知るコース 最終回

今年度最後の「守谷を知るコース」は、前守谷市長の会田真一さんに「地域づくりの歴史」として「守谷市の行政史と概要」についてお話を伺いました。

前市長の会田さんのお父様(会田源一郎さん)が以前守谷町長を務められていたときに、常総広域環境センターや下水道処理場建設にあたって、地域住民の方に理解を得るため土下座をした際に同席していたとのエピソードなどを話され、「まさか自分が政治の世界に入るとは思わなかった」とのことですが、1992年から24年間に亘り守谷町長~市長としての功績が認められ、2023年春の叙勲で旭日中綬章を受賞されました。

今回の講座が2023年度最後となるため、もりや市民大学の宮﨑学長から修了にあたっての挨拶の後、学生代表から感想と今後の抱負を述べていただきました。

そのあと有志学生と運営委員でお弁当を食べながら「茶話会」を実施し、普段なかなか話す機会がなかった分いろいろと話をして和気藹々のうちに終了となりました。

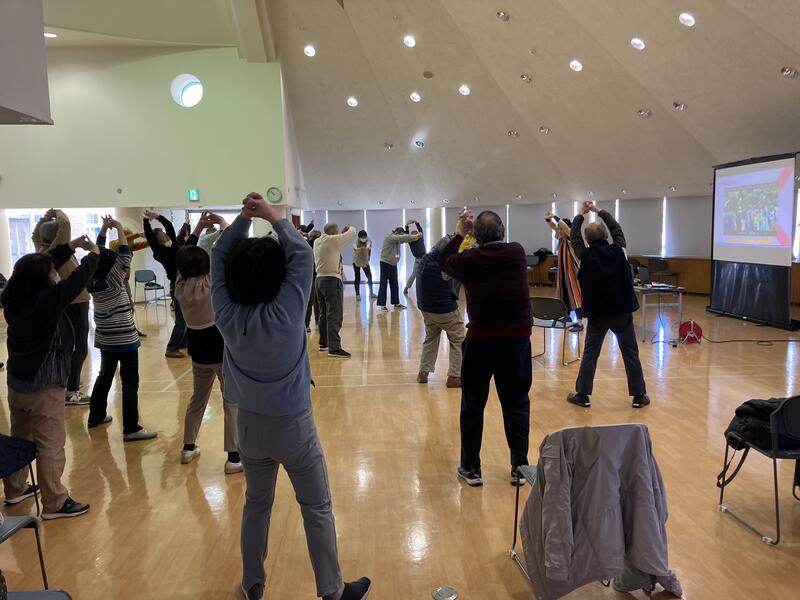

いきいきシニアコース(第17回)

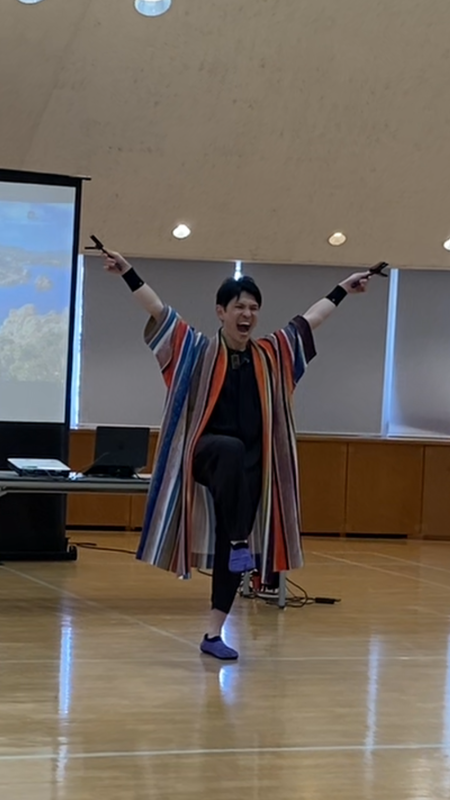

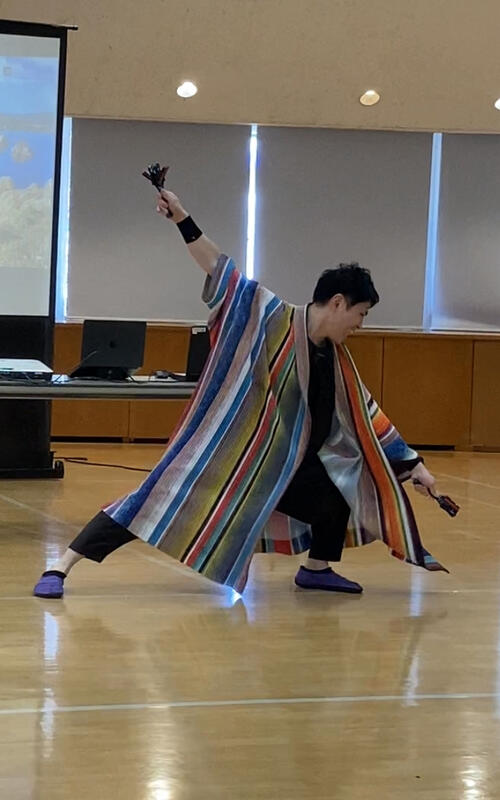

いきいきシニアコースの最終回は、健幸エンターテイメント(株)の守屋俊甫先生に、「Let’s 健幸エクササイズ」ということで、講義と実技をご担当いただきました。

先生は、「モリモリ博士」という名前で、YouTubeチャンネルやイベントなどでご活躍されているようです♪

ソーラン節を愛し、国内外で演舞されており、好きが高じて「YOSAKOIソーラン」を題材に、学術論文も投稿されているようです。

「YOSAKOIソーラン」とは、北海道の「ソーラン節」と高知県の「よさこい節」が合体して、北海道で生まれたそうです。

「よさこい節」は悲しい恋の歌、男女の結ばれない恋をうたっており、女性的な動きが特徴のようです。

「ソーラン節」は漁師の歌、男の労働者の歌であり、男性的な動きが特徴のようです。

その2つの要素が合わさった「YOSAKOIソーラン」は鳴子を持つこと、ソーラン節を入れることが特徴のようです。

学術論文では、「YOSAKOIソーラン」を日常的に実践している人は、日常的に運動習慣がある人に比べて、

下肢筋力が高い!!

柔軟性が高い!!

という結果が得られたようです。

ということで、、、

最終回は、みなさんで「YOSAKOIソーラン」を踊ってみました♬

まずは、準備運動から。

続いて、動きの練習。

休憩時間に、モリモリ博士の演舞を~

さすが!!!迫力ある

さて、本番です!

よいやっさー♪よいやっさー♪

よ~さこい!ヘイ

よ~さこい!!ヘイ

最終回は、みなさんで盛り上がりました

今年度は、みなさんの出席率がとってもよく、この1年でさらに「いきいきシニア」度が向上したのではないでしょうか?

1年間大変お疲れ様でした

まちづくり協議会コース(第15回)

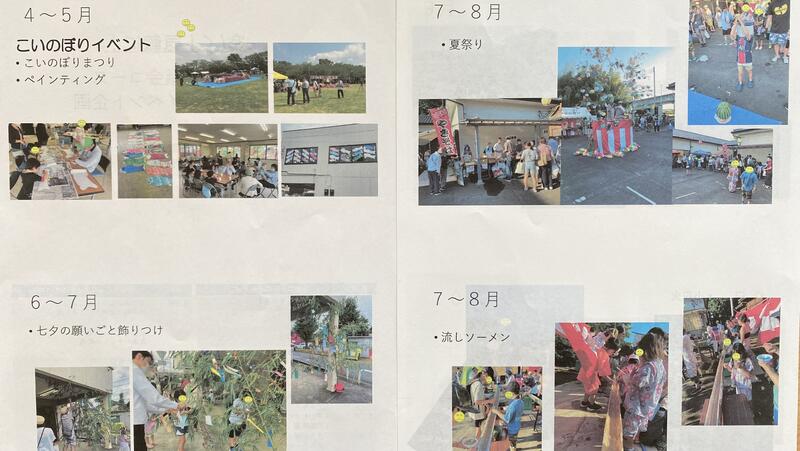

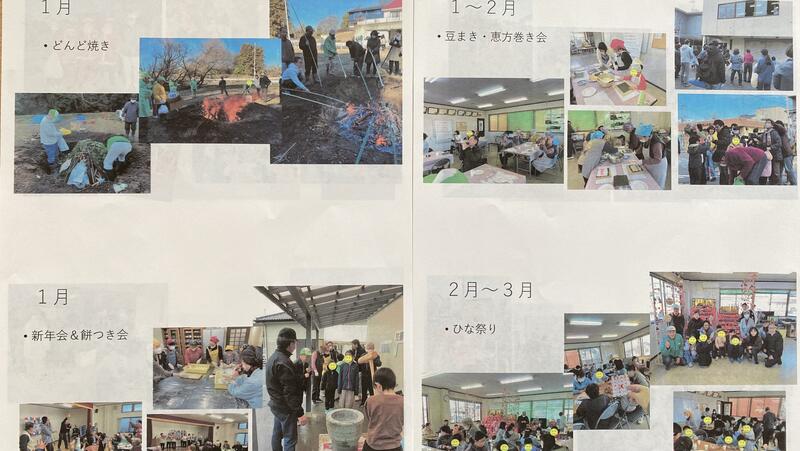

楽しく!気軽に!

まちづくり協議会コース 楽しいイベント企画を考える

《 地域コミュニティイベント 》

こいのぼりの紙を各子供のいる家庭に事前に配り、絵を描いてもらったり、窓に貼ったり親子で参加してもらう。

七夕は笹の準備はお年寄り、子供が願い事を書いて飾り、子供+親+お年寄りの交流の場となる。

流しソーメンは毎年アイデア出しあい、準備はお年寄り、子供は参加無料、親は200円など。

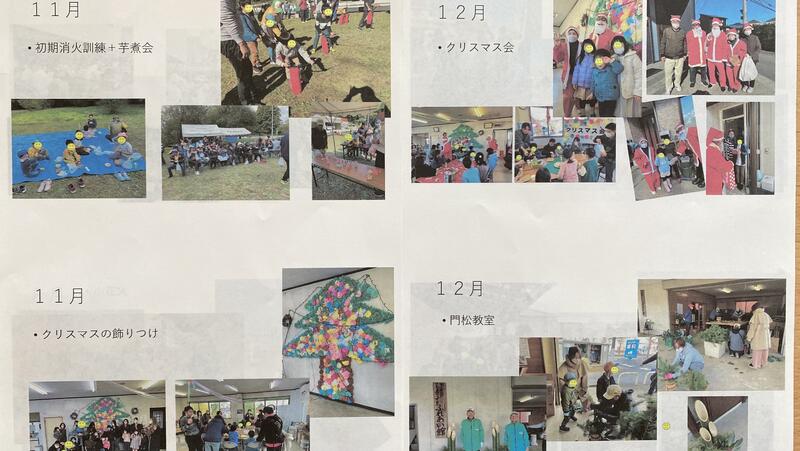

消火訓練は水消火器を市役所で借りて、親子で体験。芋煮会、射的ゲームなどのイベントを一緒に行う。

クリスマス会では参加できない子供には、民生委員が各戸にプレゼントを配ったりと工夫したり。

門松は地域の人々から竹や松を貰って手作り。

世代間交流を年間通して行えるようにイベントを行う。

イベントを企画するにあたり、火気や食品を扱うにあたっての注意事項など、受講生から具体的な質問がありました。

次回は学生の皆さんでグループをつくり、イベント企画をたててみます。

守谷を知るコース(第16回目)

守谷を知るコース16回目は、「特別養護老人ホーム峰林荘を知る」

社会福祉法人峰林会の理事長である片桐さんがお話を聞かせてくれました。

峰林荘は今年で50周年、旧大野村に初代理事長の染谷氏が1975年に開所したそうです。

「措置制度」であった特別養護老人ホームは、時代が変わり、高齢者が増えたため「契約制度」になりましたが、今でも措置制度はあるとのこと。

昔は20年もの間、入所している方もいて、大きな家族のような場所だったそう。

わきあいあいとした様子を写真で見ることが出来ました。

現在は、特別養護老人ホーム以外にも在宅介護サービスなども行なっており、近隣の病院との24時間体制医療連携、その他で歯科や眼科などの協力医療機関との連携。

また、買い物支援や理容支援もあるそうです。

職員は専門職を含め100名を超えて、モンゴルや中国からの技能実習生もいます。

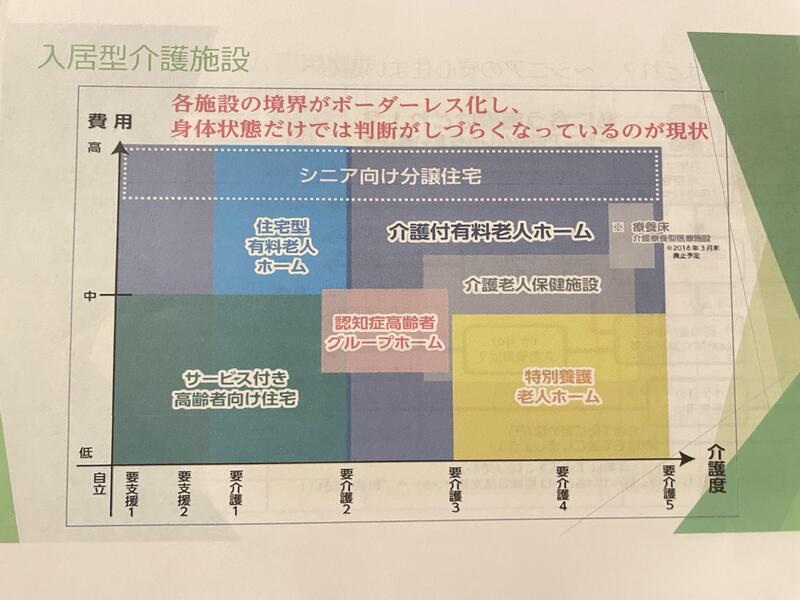

施設によってさまざまであり、多様化していて、有料老人ホームがどんどん増えているそうです。

入居型介護施設の表がとても分かりやすいですね。

守谷市内高齢者向けマップを見ると、市内にまんべんなく施設があることが分かりました。

誰もがいつかは高齢者になります。

まだぼんやりとしか思っていませんでしたが、なるべく健康でいたいと思いました。

いきいきシニアコース(第16回)

「からだとこころを元気にする食事法」

今回は管理栄養士の花谷遊雲子(ゆうこ)さんのお話で、まずウオーミングアップとして

背伸び⇒腰廻し⇒先生とじゃんけん からスタート!

腰を廻すのは腸の働きを活性化するそうです

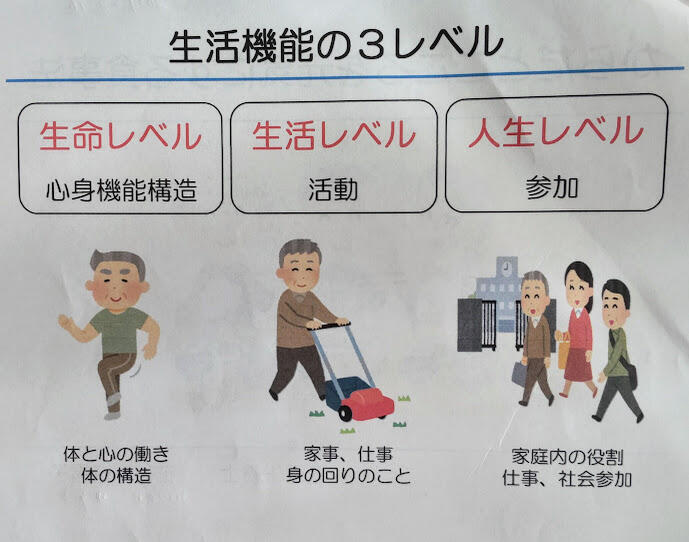

生活の機能には3つのレベルがあり、

加齢とともに生活機能は変化していきますが、

要介護になる主な原因として、男性は「脳血管疾患(脳卒中)」、女性は「認知症」が一番多いそうです。

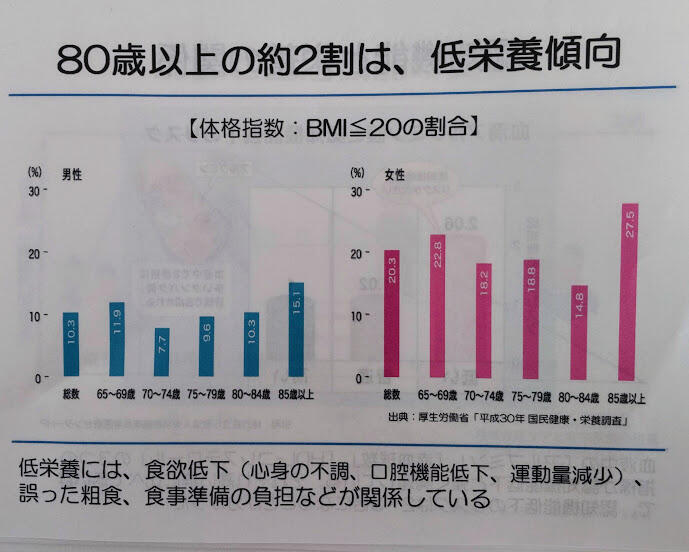

そして、脳梗塞は栄養過多だけでなく低栄養も要因となるので「食べ過ぎ」だけじゃなく「食べなさ過ぎ」もよくないのです。

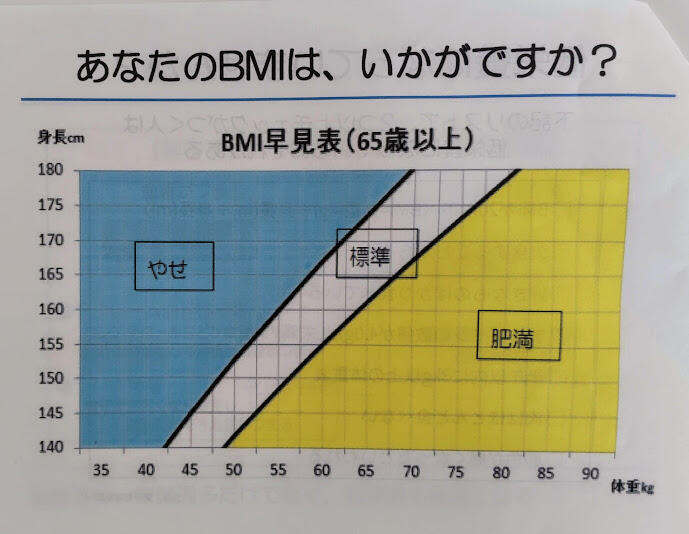

あなたのBMIは、いかがですか?

元々瘦せている人が「やせ」の領域に入っていても問題はないのですが、この数ヶ月で痩せてきたなら要注意です。

次に「食の3機能」として

1、栄養・・・生命の維持

2、感覚・・・おいしさ、満足感

3、生体調節・・・体調リズム、生体防御

特に「おいしさ、満足感」というのは大切で、嫌な人と食事を共にすると食中毒になる率が高くなるそうです(笑)

料理は脳トレ!

デュアルタスク(2つのことを同時に行うこと)は脳がより活性化します。

シニアの食事法としては、

量や質だけでなく、食べ方(リズム、咀嚼、楽しむ ♪こと)も大切です。

食事を分けて食べると血糖値のコントロールができますが、

同じ量のタンパク質を2回、4回、8回と分けて摂った場合、4回で摂るパターンが最も高い筋タンパク質合成を示したというデータがあるそうです。

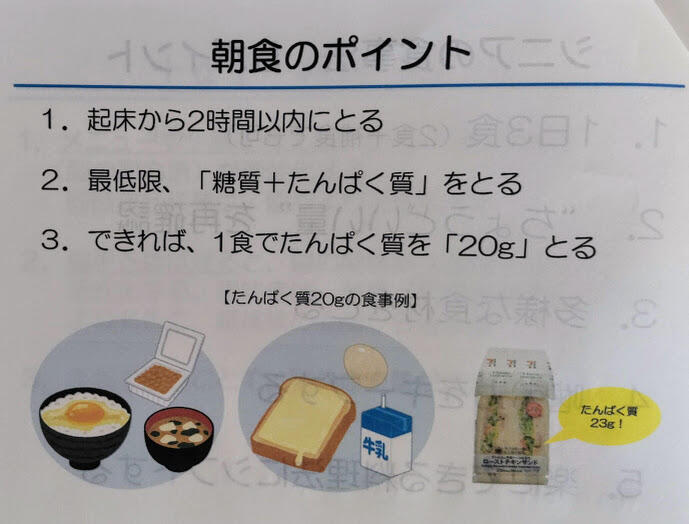

朝食のポイントとしては、

高齢者は若年者と比べて、体内での筋肉合成力が低下しているため、

日々の食事から十分なたんぱく質を摂ることが必要だそうです。

タンパク質はセロトニンなどの材料となり、気持ちの安定の面でも重要な栄養素です。

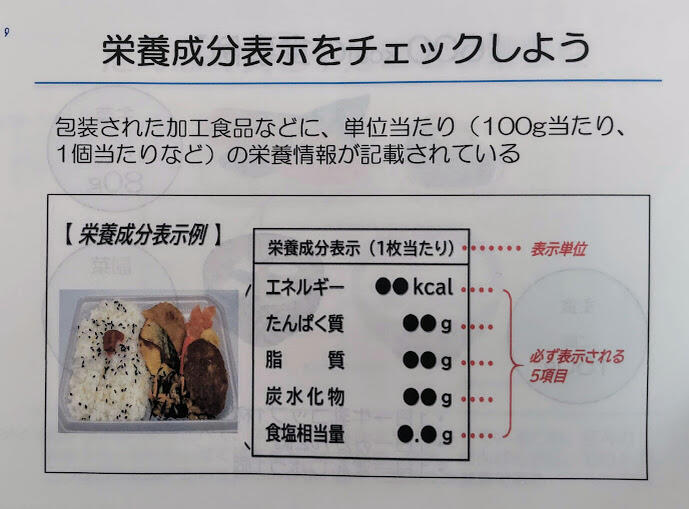

買い物をした加工食品などに、単位当たりの栄養情報が記載されているので、私もこれからはチョット気にして見てみようと思います。

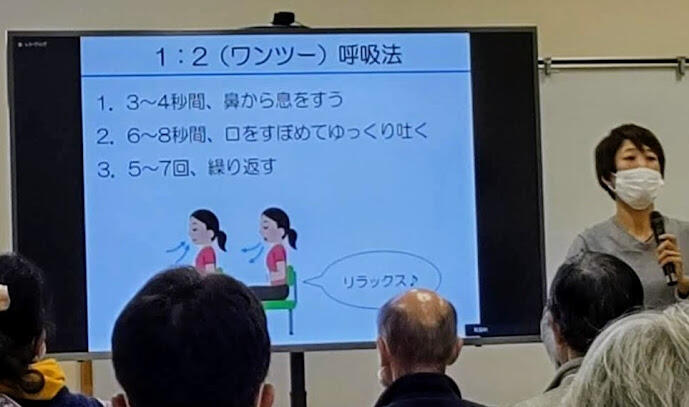

最後に「1:2(ワンツー)呼吸法」でリラックスして終了しました。

守谷を知るコース第15回目

守谷を知るコースの15回目は、郊外授業。

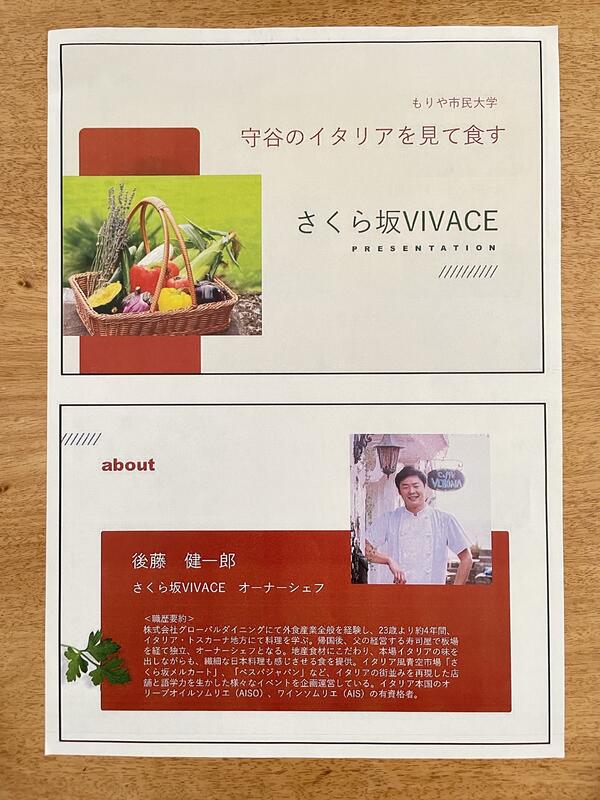

「守谷のイタリアを見て食す・さくら坂VIVACEの見学とランチ」でした。

テレビで何度も取り上げられている守谷を代表するレストランであり、その風景がまるでイタリアに小旅行に来た気分になれると人気を呼んでいるさくら坂VIVACE。

高台からは広がる田園が見渡せて、この日は富士山とスカイツリーも見ることができました。

まずは、ガーデンの見学です。

オーナーのお父様が案内をしてくれました。

元々はお寿司屋さんの別邸だった和風の建物を少しずつ造り直し、10年かけてこのガーデンをイタリアのような雰囲気にしてきたそう。

完成はしておらず、常に新しいアイデアを思いついてはリニューアルしたり増築していて、今はハーブ畑のスペースを準備中です。

普段は入れない奥のツリーハウスの見学もさせていただきました。

こちらも全て手作りであり、お孫さんのために造ったそうです。

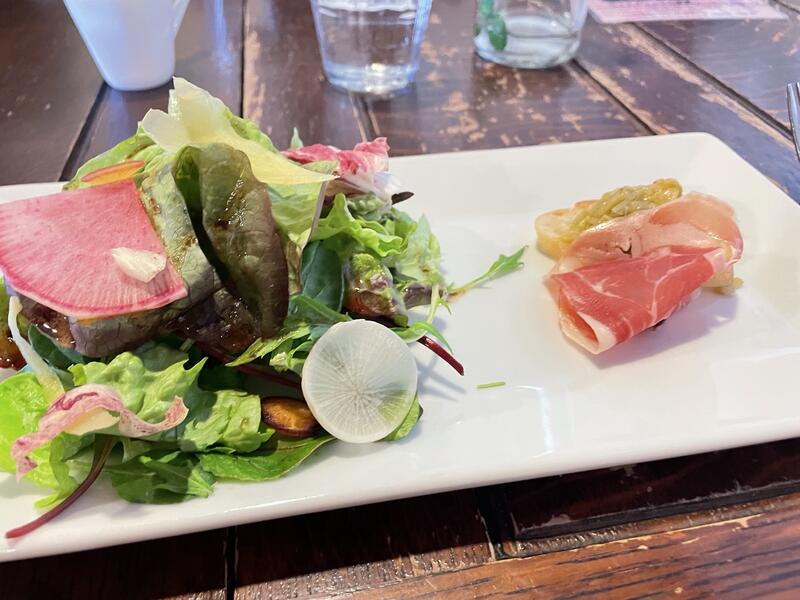

ガーデンを堪能したあとは、レストラン内でお楽しみのランチタイム。

冒頭に後藤オーナーシェフからのお話をいただきました。

イタリアで料理の修行をして、帰国後にさくら坂VIVACEを開店。

地元の野菜や食材を使ったイタリア料理を提供するだけでなく、青空市場やベスパジャパンなど様々なイベントを企画運営しています。

おいしい料理を届けると共に地域のプラットフォームにしたいという思いが伝わりました。

また、賑やかな青空市場(メルカート)の再開が待ち遠しいですね。

ウェルカムドリンクはほうじ茶をベースとした冬限定のオリジナル。

地元野菜を使ったサラダとミネストローネと続きます。

メインのパスタは3種類から選ぶことができました。

小菅農園のトマトを使ったパスタ、ジーバナ農園の白菜を使ったパスタ、稲敷直送のマッシュルームのパスタ。

わたしは悩んだ末に、マッシュルームのペペロンチーノにしました。

新鮮なマッシュルームがふんだんに乗ったペペロンチーノはとてもおいしかったです!

食後は、いちごのパンナコッタとドリンク。

お腹も大満足のランチコースで、みなさん歓談しながら美味しい時間を過ごしました。

お天気にも恵まれて、ガーデンを散策して、おいしいイタリアンランチを堪能する、スペシャルな講座になりました!

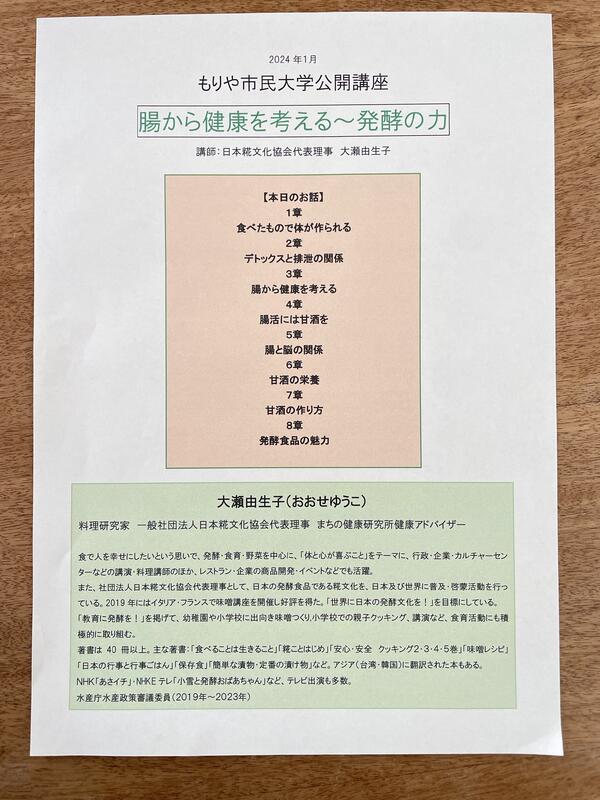

公開講座「糀と発酵」

今年度最後の公開講座は、「糀と発酵」

「腸から健康を考える〜発酵の力」

一般社団法人日本糀文化協会代表理事であり、料理研究家でもある大瀬由生子先生の講座でした。

講演会や料理講師の他にレストランや企業の商品開発などでも活躍しており、著書は40冊以上。

今回はその中の一部を持参してくださり、みなさん手にとっては興味深そうに見ていました。

生活の中に常にある発酵食品についての講座は特に女性が関心があるようで、たくさんの参加者です!

まずは、「食べたもので体が作られる」

分かっていそうで分かっていなかったことを卵の黄身で分かりやすく説明。

黄身の色が濃いと健康に良さそうでおいしそうという印象を持ちますが、色の濃さは鶏の餌に左右されるだけであり、色に濃さは関係がないとのこと。

食べたもので色が変わる、まさに自分体に入れたもので作られていることを実感する例えでした。

そして、「デトックスと排泄の関係」では、腸は元気のバロメーターであり、快便とはデトックス、排泄はとても大事なことを知りました。

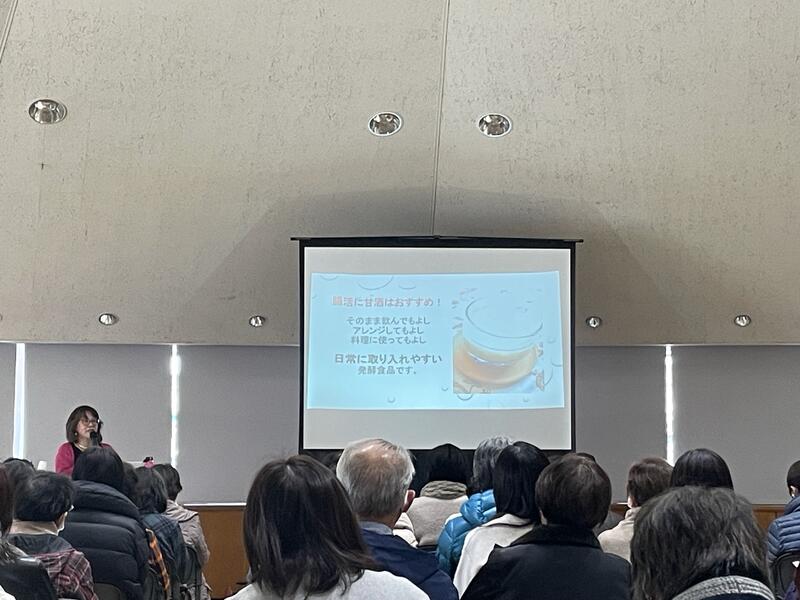

話はメインの糀と腸活と甘酒になり、ますます興味深い内容に。

糀は蒸した米に糀菌を加えて繁殖させたものであり、古来から味噌、醤油、みりん、酢などが作られて日本人の生活に欠かせないものです。

免疫力をあげるには糀を取り入れて腸内を活性させることが大事で、免疫力の7割は腸内細菌が作っているそう。

そこで甘酒です。甘酒は糀で作られています。

米糀で作る甘酒は、でんぷん(米)をブドウ糖(甘味)に変えて、砂糖は入らなくてお米の自然な甘さだけです。疲労回復や腸内活性、美容効果、脳の活性化と甘酒には取り入れたい要素がたくさん!

なぜ甘酒が腸活におススメかというと、簡単に日常に取り込みやすいからだそう。

そのまま飲むだけでなく、ヨーグルトにまぜたり、フルーツにかけてみたり、スムージーにしたりと好みの取り入れ方を教えてくれました。

甘酒はそのままのイメージが強かったので、いろいろ混ぜて良いことに驚きです。

ただ甘酒は糖分が多いので糖尿を気にされる方は大さじ2程度がよいそうです。

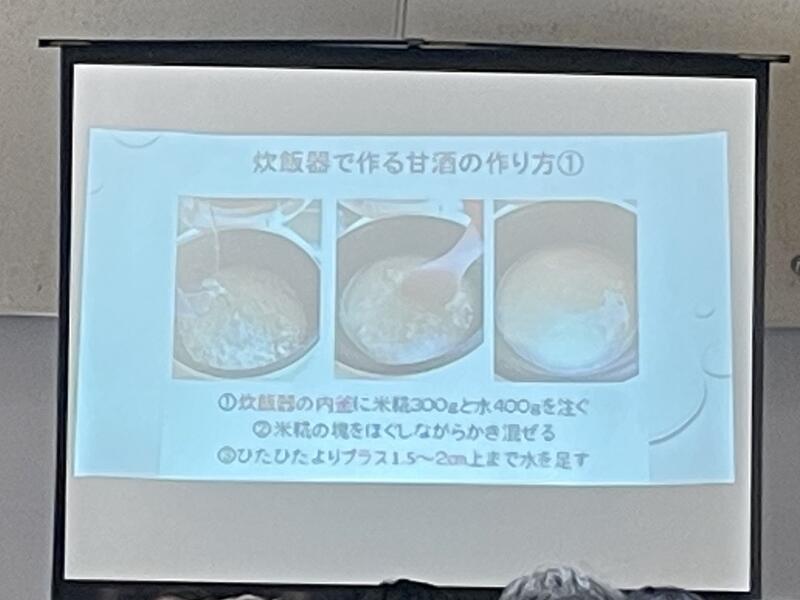

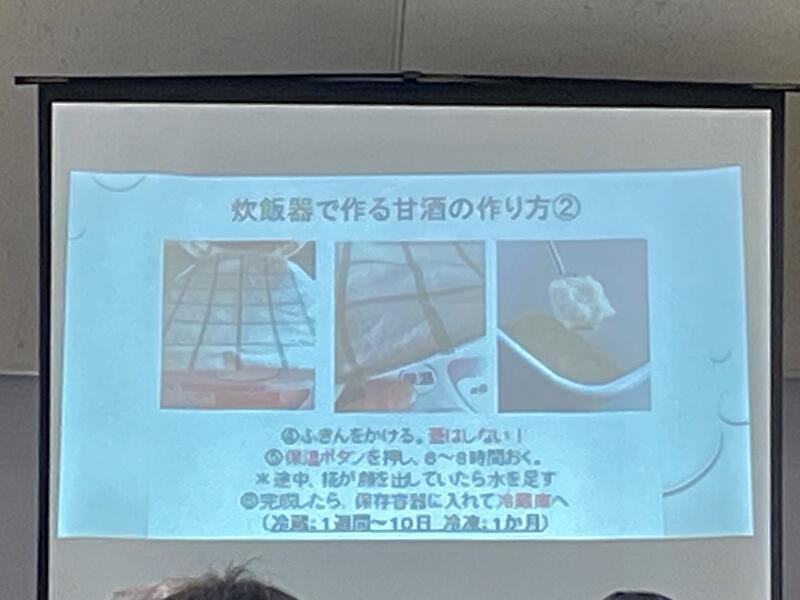

お手軽に作れる甘酒レシピも教えてくれましたので、画像で載せますね!

甘酒を毎日飲んでいるという大瀬先生は、肌もつやつやでなんと!いつもすっぴんだそう!

思わずまじまじとお顔を拝見しちゃいましたが、すっぴんとは思えないし、肌質は良いしで、わたしも甘酒を飲まなければ!と思いました。

大昔からある先人の知恵である発酵食品は暮らしの知恵、生命の知恵でもあり、健康に過ごしていくうえで欠かせなかったのですね。

甘酒の話を通して、発酵や腸活のこと、取り入れ方を教えていただき、勉強になると共に実践方法も知ることができました。

参加者の方々からも、さっそく甘酒を買いに行こう!作ってみよう!との声がありました。わたしも米糀を買いに行かなくては!

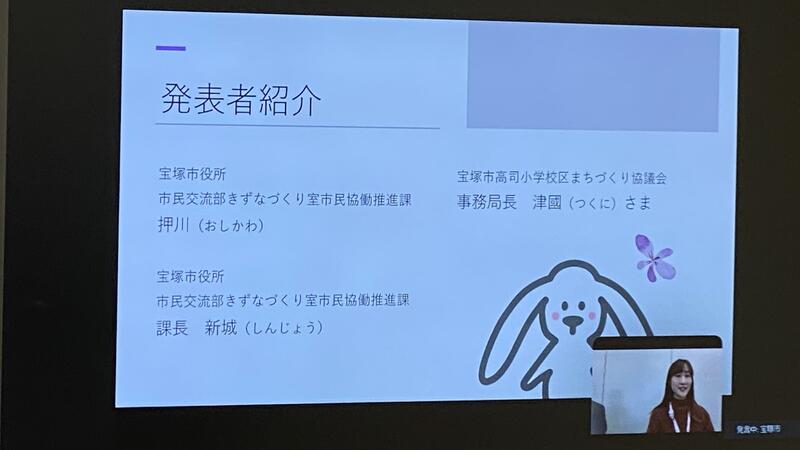

まちづくり協議会コース(第14回)

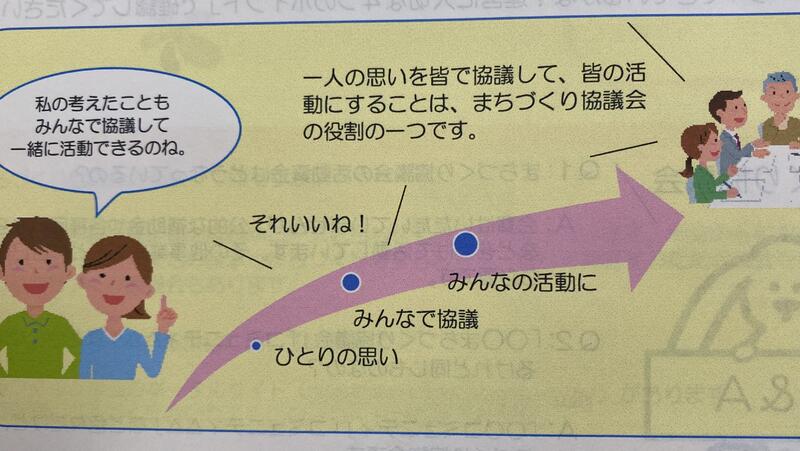

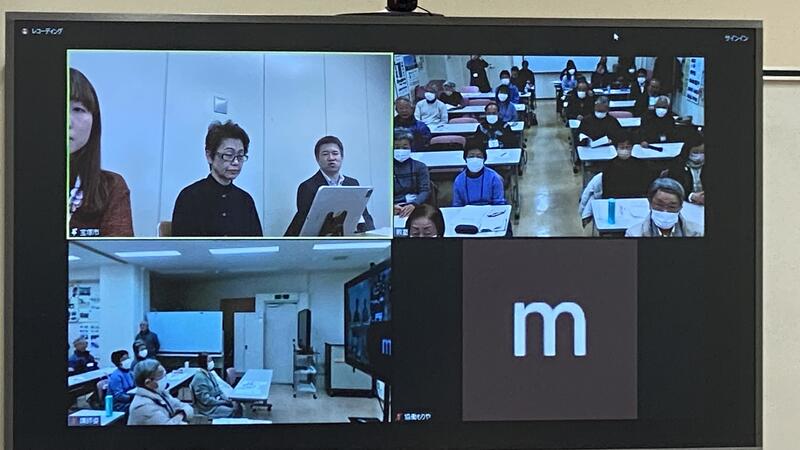

先進事例「宝塚市のまちづくり協議会」

宝塚市役所とzoomで繋げてお話をして頂きました。

宝塚市の紹介から始まりました。

まず、まち協とは?

まちづくり協議会

まちづくり計画とは

〇まちづくり計画に関する仕組み

対話:まちづくり計画の具体的な取り組みについて、市の関係課と対話を実施、記録することができる。

進捗管理:まちづくり計画の具体的な取り組みについて、進捗確認シートを用いて、進捗状況を毎年確認する。

〇関係団体とのかかわり方

市の支援、自治会との連携

〇課題・対応

担い手不足、資金不足、自治会との役割分担

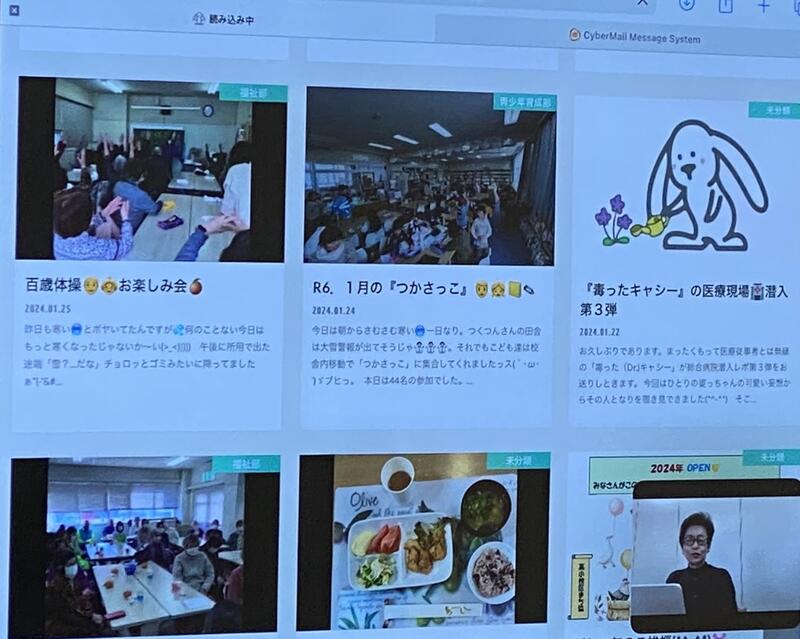

「みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」の紹介です。

ポータルサイトを運用し、まちづくり協議会に関する情報発信を行っている。

特に各まちづくり協議会ブログの作成について担当者の工夫やご苦労をお話ししてもらいました。

7年前ゼロだったアクセス数が今では急激に伸びたそうです。

ブログはいろいろな人が見るので、カラフルで楽しく読んでもらう工夫、他地区との交流のきっかけになったそうです。

条例の策定

講座最後に30分ℚ&Aで意見交換が行われました。

守谷を知るコース(第14回目)

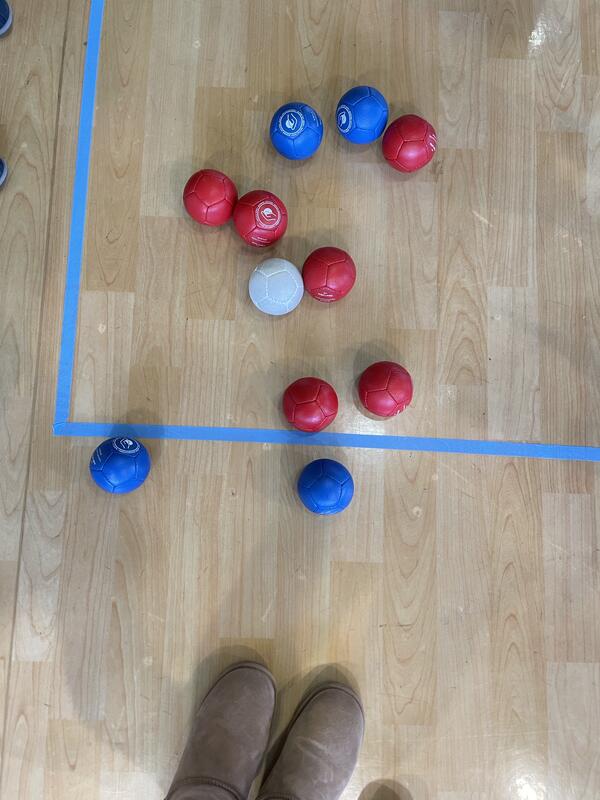

新年明けて最初の守谷を知るコースの14回目は、「インクルーシブスポーツ・ボッチャ体験」

守谷市ボッチャ協会会長の福岡さんがボッチャを教えてくれました。

まずは、ボッチャについてとルールの説明。

守谷市ボッチャ協会は2021年に開設されて、毎月守谷駅前で開催されている守谷朝市で体験会を行っているそうです。

座学後は、市民ギャラリーを利用してボッチャ体験です。

テープを使ってコート作り。

正規のコートと一つ、ミニボッチャ用のコートを二つ作って、みんなでボッチャ体験です。

グループに分かれて対抗戦の開始です。

白いボールを最初に投げて、なるべく白いボールに近い場所に投げます。

これが思うようにいかず、なかなか難しい。

行き過ぎたり、手前過ぎたり、狙うと思い切りはずれたり〜

投げ方は自由、上からでも下からでも。

どんなポーズでも!

みなさん、チーム毎に協力し合って楽しい対戦になりました。

ボールさえあれば、どこでも気軽に自由にできるボッチャ。

年齢も障害も関係なく誰でも参加できるボッチャは、体も頭も使うみんなで楽しめる、まさにインクルーシブなスポーツでした!

またやってみたいです!

いきいきシニアコース(第14回)

昨年末の開催でしたが、、、

いきいきシニアコースの14回目は、「子供応援ボランティアを知ろう」ということで、3つのボランティア団体に活動内容をご紹介いただき、受講者へお誘いがありました。

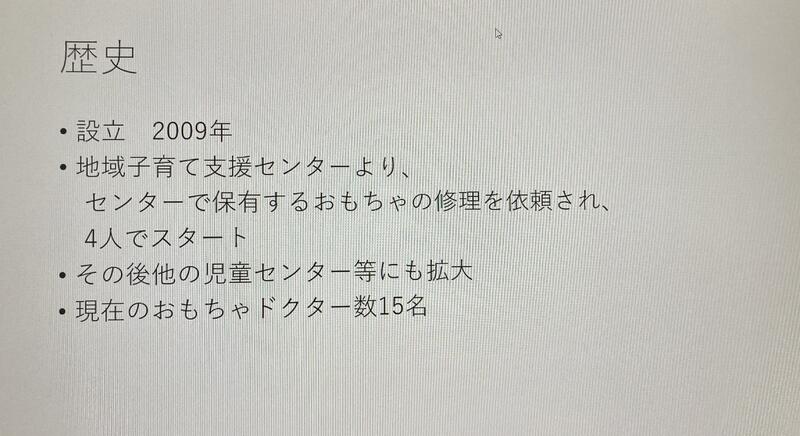

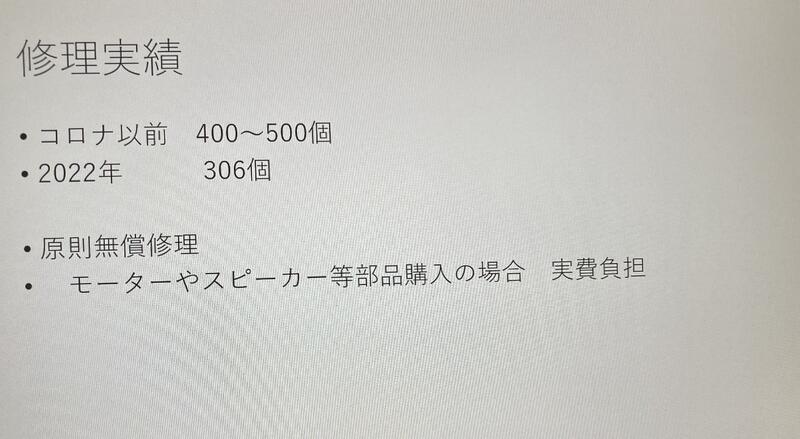

まずは、「もりやおもちゃ病院」の活動です。

子どもたちにとても喜ばれそうですね!!

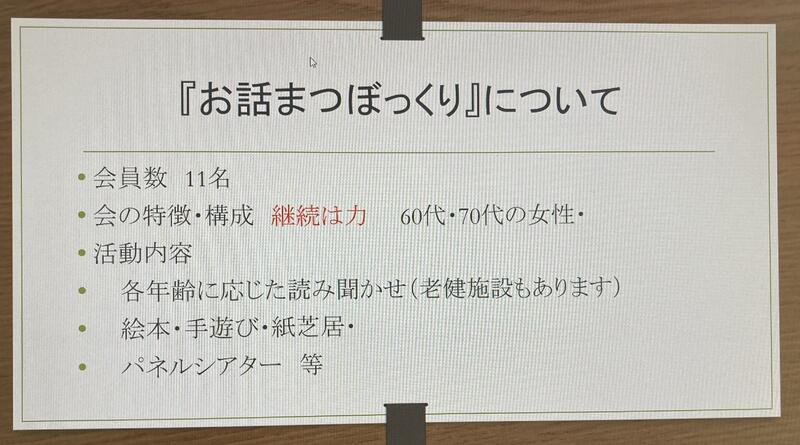

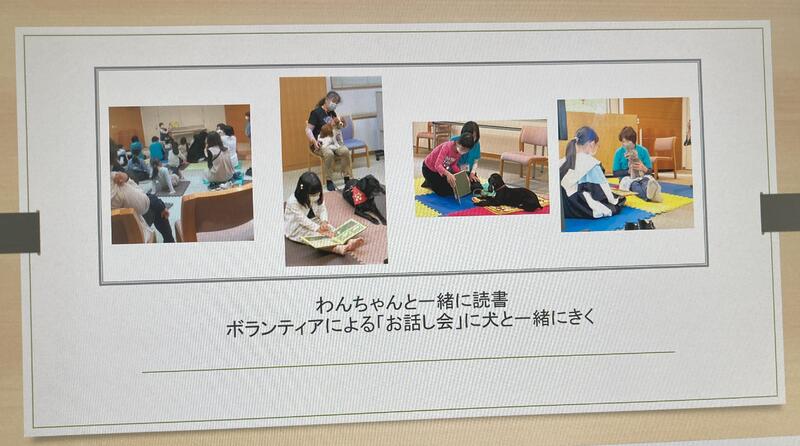

続いて、「お話まつぼっくり」の活動です。

平成13年から長年、守谷市の子供たちだけでなく、施設にいらっしゃるご高齢の方々にも読み聞かせなど様々な活動をおこなっているようです。

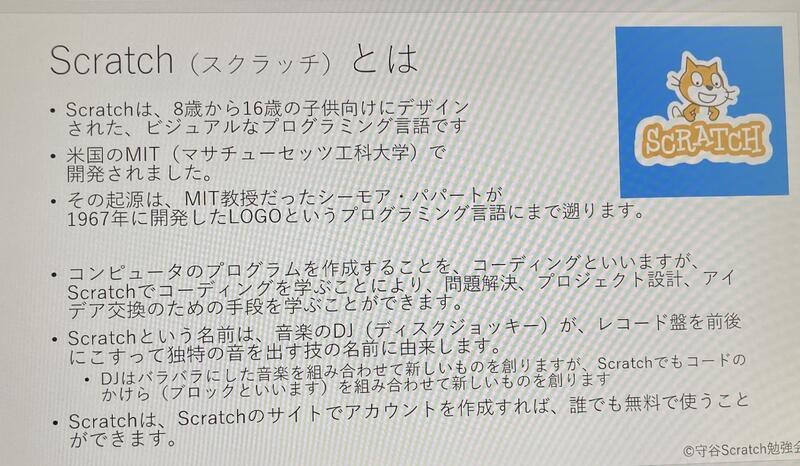

最後に、「守谷Scratch勉強会」の活動です。

このような活動があったのですね。小学校からコンピューターのプログラミングを学習する時代なのですね。

ボランティアとして、いきいきと活動されているみなさんからのお話を聞いて、受講生は良い刺激をいただけた様子でした。

いきいきシニアコース(第15回)

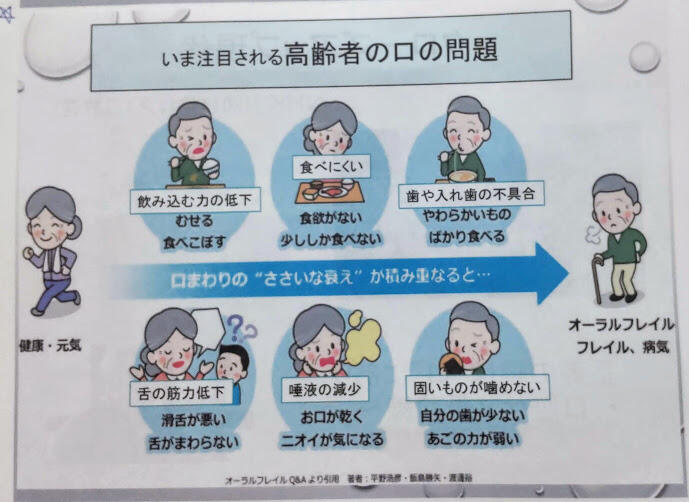

2024年最初の「いきいきシニアコース」は

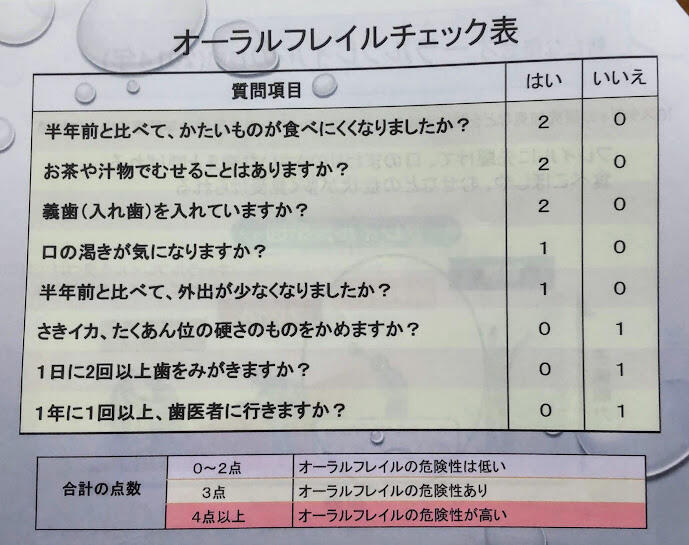

「長寿の鍵は口にあり~お口から健康に~」と題し、茨城県歯科衛生士会副会長の中村郁子さんからお話を伺いました。

今回の講座は受講者全員出席で、開始時間前から着席していたのでちょっと早めにスタート!

今年は元旦から能登半島を震源とする大きな地震が発生しましたが、災害関連死を防ぐためには「口腔ケア」が必要ということで、2月から関東地区歯科衛生士会からも能登地方の方々の支援に行くことになったそうです。

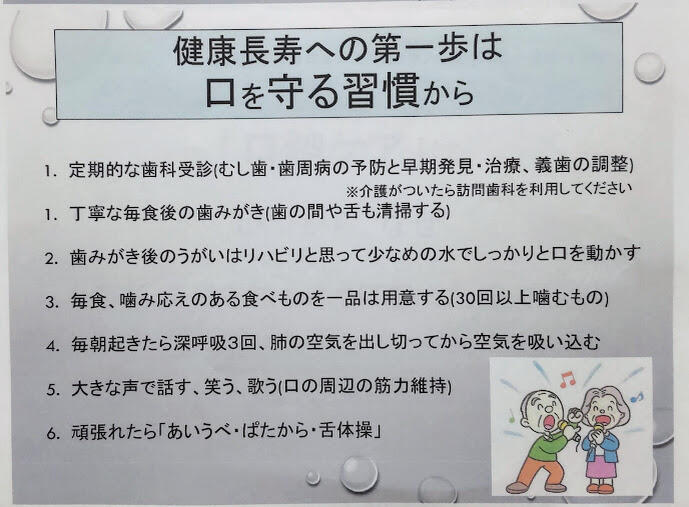

日本人は口の中の健康意識が低いと言われ、歯周病は糖尿病や心筋梗塞の原因になることも。

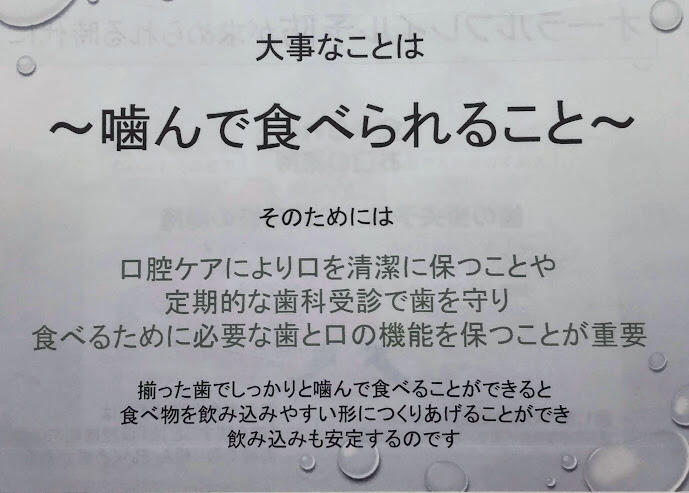

健康寿命を延ばすには「歯を残すこと」と「口腔機能をたもつこと」

両輪で取り組んでいく必要があります

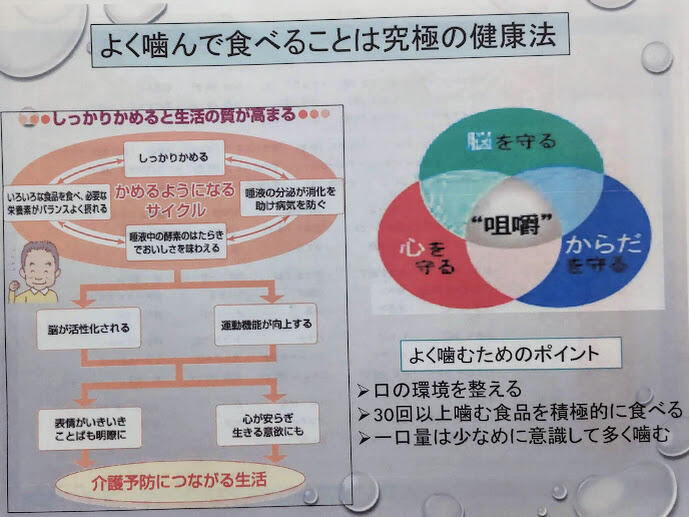

よく噛んで食べることは究極の健康法です

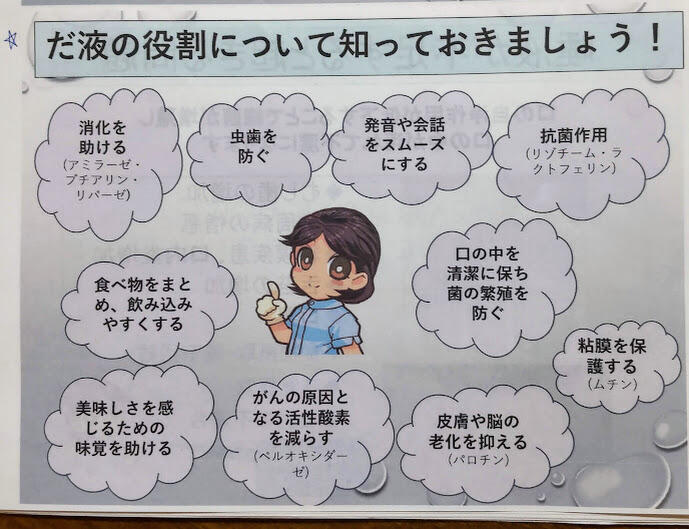

高齢者の口の特徴は、唾液の量が減ることです

「口腔ケア」が脳も活性化します

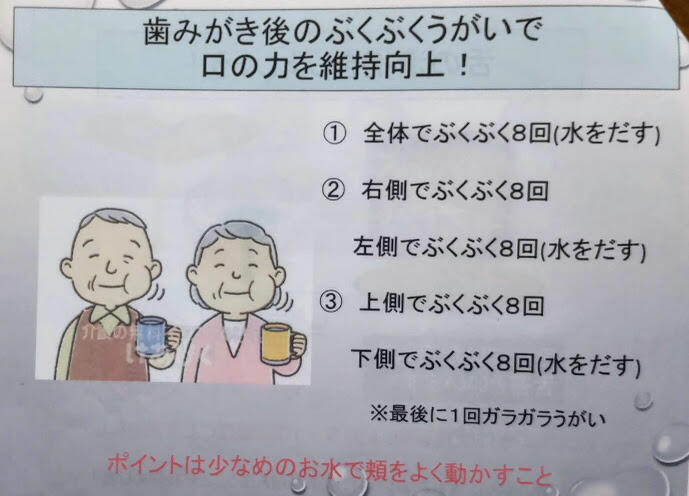

うがいのポイントは、15CC(大さじ1杯くらい)の水で頬をよく動かすことが大切です

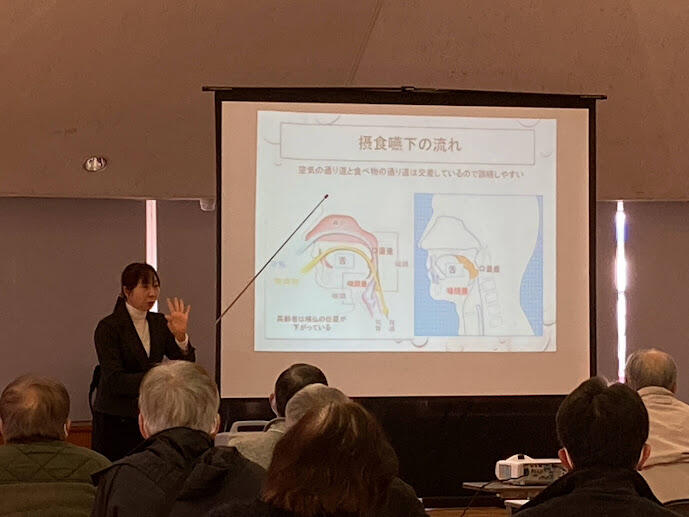

誤嚥性肺炎の原因と対策は、

①口腔内最近の増加 ⇒ 歯・口の清掃を行い、細菌を減らす

②食べ物や唾液の誤嚥 ⇒ 誤嚥を防止するために「お口の健康体操」などを行い、飲み込む力をつける

③身体の抵抗力の低下 ⇒ 栄養バランスを考えてしっかり食べ、抵抗力をつける

ガンなどの手術の前後に口腔ケアを行うと、副作用・合併症を減らすことができ、健康寿命を延ばすことになるとのこと。

まさに「健康寿命への第一歩は口を守る習慣から」ですね。