学園ニュース

みんなのまちづくり入門コース(3回目)

社会参加と健康

地域・社会とのつながりで目指す健康長寿

筑波大学体育系 助教 辻 大士(つじたいし) 氏

予防医学健康増進科学の専門家であり、地域環境や社会の仕組みが健康に与える影響を研究なさっている経験から、今回は『市民側の視点』に焦点を当てて講義をして頂きました。

≪「介護予防教室」は有効か?!≫

〇 ハイリスク者を特定して運動教室や栄養改善教室に参加させる戦略

〇 期待された参加率5%に対し、実際は0.2%程度と効果が限定的

⇒ リスクの高い人々を適切に把握できない

⇒ 対象者が「まだ大丈夫」と参加を拒否する傾向

≪予防医学の新しい流れ≫

〇 環境やまちづくりへの着目

〇 社会参加が健康に良いという観点の重視

〇 2つの柱

①「個人」の行動と健康状態の改善(規則正しい生活習慣の確立)

②「社会」環境の質の向上

⇒ 社会との繋がりと心の健康の維持・向上

⇒ 誰もがアクセスできる健康増進基盤の整備

≪健康なまちづくりの進め方≫

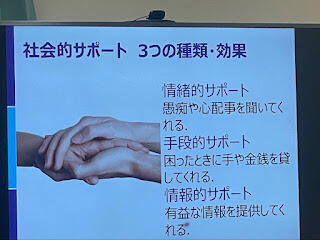

〇 社会的サポートのメカニズム

⇒ 情緒的サポート : 心の支え、悩みを聞いてもらえる関係

⇒ 手段的サポート : 実質的な助け合い(金銭的支援など)

⇒ 情報的サポート : 日常生活や地域に関する有益な情報共有

〇 地域活動参加の健康効果

⇒ 地域の活動(スポーツ、趣味、町内会など)に参加している人は、参加していない人に比べて要介護状態になるリスクが75%低い

⇒ 役割を持つことの重要性

〇 地域全体への波及効果(地域活動の社会的影響と波及効果のメカニズム)

⇒ 健康に良い行動が「伝染」しやすくなる

⇒ 健康に良い雰囲気が「醸成」される

⇒ 健康に良い環境が「整備」される(施設やシステムの改善)

〇 通いの場の効果

⇒ 一つの活動参加がきっかけとなり、他の活動にも参加するようになる連鎖効果

※講義の最後には、具体的にどんな「行動」を実践すればよいか、例示してくださったので、質疑応答も皆さんが「自分事」として語らえる濃い時間となりました。

もりやいきいきコース(第2回)

今回のテーマは、、、

レクリエーションでコミュ力アップ!

コミュ力とは、「コミュニケーション能力」の略です。

この回は、運営委員も参加し、みんなでレクを楽しむ参加型の講座です♪

3月まで月1回ペースではありますが、仲間づくりができるといいなぁ〜ていう目的でレクリエーションを行いました。

まずは、チームづくり。

受付にて折り紙をもらい、言葉を交わさず同じ色の人たちで集まってチームを作ります。

4人1チームで自己紹介タイム

そのあと、参加者全員の前でグループごとに、グループのメンバーを紹介し合う他己紹介タイム

守谷市在住歴が長い方からまだ数ヶ月の方、

今年度から「シニア」がなくなったので参加された方、

意外とご近所さんだった など

たくさんコミュニケーションが取れたようです。

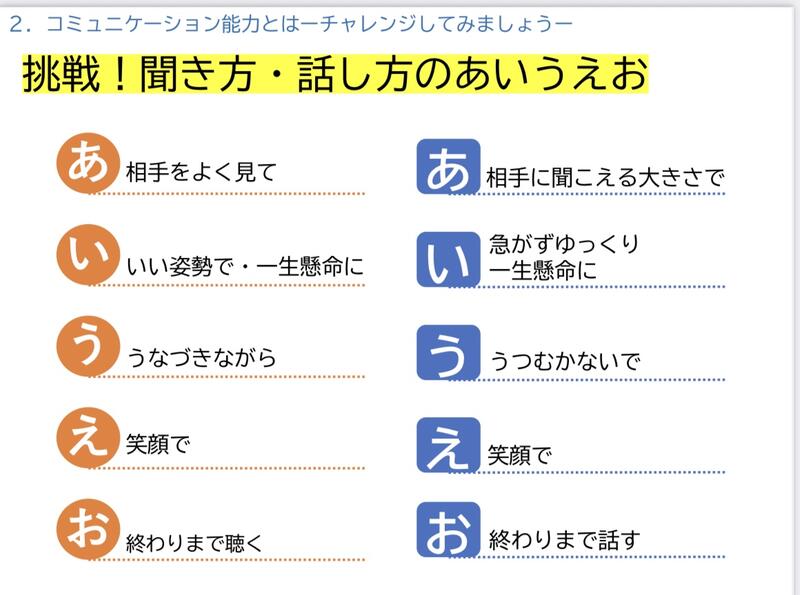

ちなみに聞き方、話し方のあいうえお

残り時間があまりなく、メインのレクリエーションであるマットスが駆け足になってしまいましたが、、、

チーム間でたくさんお話しができたようです♪

公開講座・夏休みTX講座

今年も大人気のTX講座が開催されました!

つくばエクスプレスは今年開業20周年。

まずは、TXの車両説明や歴史などを学びました。

なんと、つくば万博が開催された1985年から始まり、常磐線の混雑を和らげるために進められました。

途中でクイズも!

一番人気は、つくば線だったそう。

会議室を後にして、特別列車に乗ります。

TX講座の貸し切りです。

いつもとは違う線路を進んで、車両基地に向かいます。

車内から車両洗浄の様子を眺めたり、非常ボタンを押す体験をしたり。

実際に運転席に座っての体験はみなさん楽しそうでした。

アナウンスも上手です。

普段は見れない場所に行けたり、貴重な体験をできたりと夏休みの良い思い出ができたでしょうか。

子供達の楽しそうな笑顔が眩しかったです!

つくばエクスプレスの社員のみなさまには大変お世話になりました。

ありがとうございました!

これからも、つくばエクスプレス乗ってあちこちにお出かけしたいです。

守谷を知るコース 第2回

「災害リスクと地域防災を学ぶ」

国立研究開発法人 防災科学技術研究所の

李 泰榮(い てよん)先生からお話を伺いました。

先生は2002年に来日。TOYOTAで勤務された後2009年につくば市に来られ、防災科学技術研究所では「災害が起こった時に何をしたらよいか」を研究されていて、「いつどこで災害が起こるか」を研究しているのではないとのこと。

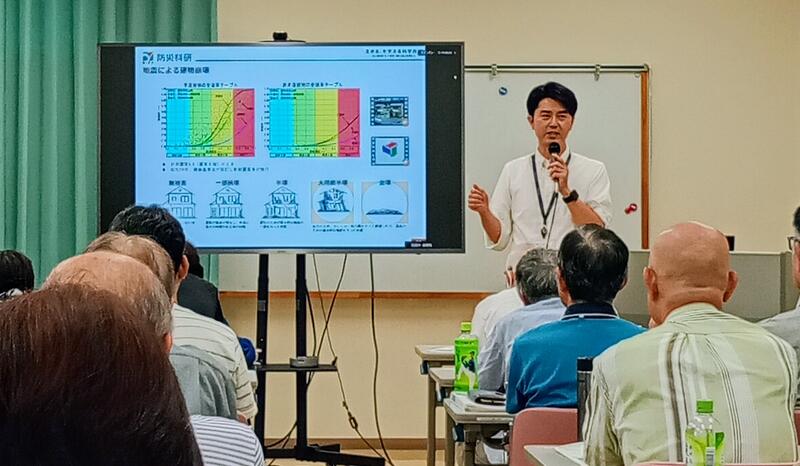

最初に受講生に

「何か防災活動をやっている方?」との問いかけに、手を挙げた方はパラパラ⋯

私も含め今回の講義をきっかけに、少しでも防災意識が高まるといいなと思った次第です(^^)

防災活動にはいろいろなものがありますが、

●災害時の「公助」の公的支援は「すぐに」「すべての地域へ」は届かない

●すべての被災地域に支援が届くまでには一定の時間が必要

●タイムリミットとされる「72時間の壁」が存在するので、

「自助」を基本にした「共助」が大切

災害時の対応と日頃の備えとして自主防災組織が必要だが、地域の人が集まって顔を合わせて話す機会を作ることが重要とのことです。

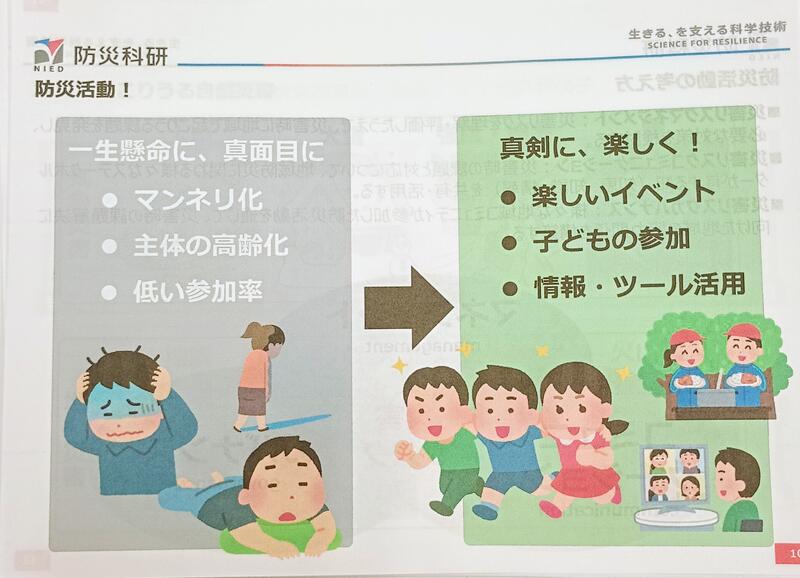

そして防災活動の

●マンネリ化

●高齢化

●低い参加率

という課題に

「真剣に、楽しく!」

●楽しいイベントとして実施

●子どもも参加できるように

●情報・ツールを活用

することが大切!

南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は

70%〜80%で、

いつ大地震が発生してもおかしくない状況です。

地域防災力と私たちの意識を高める必要性を改めて感じました。

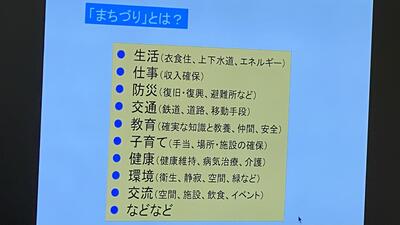

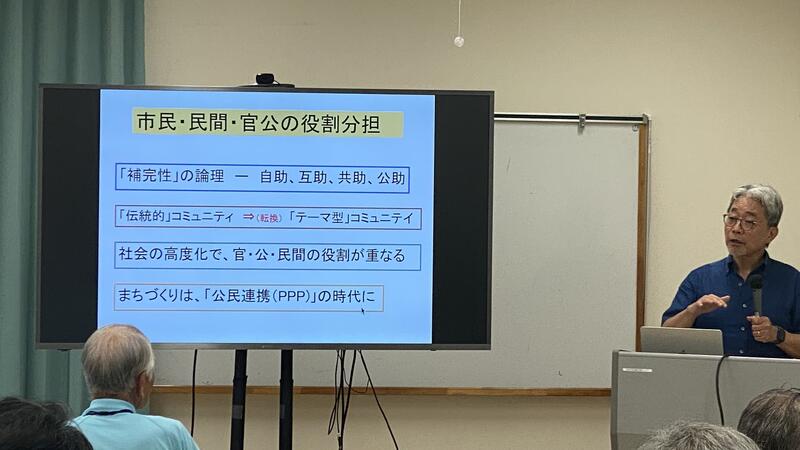

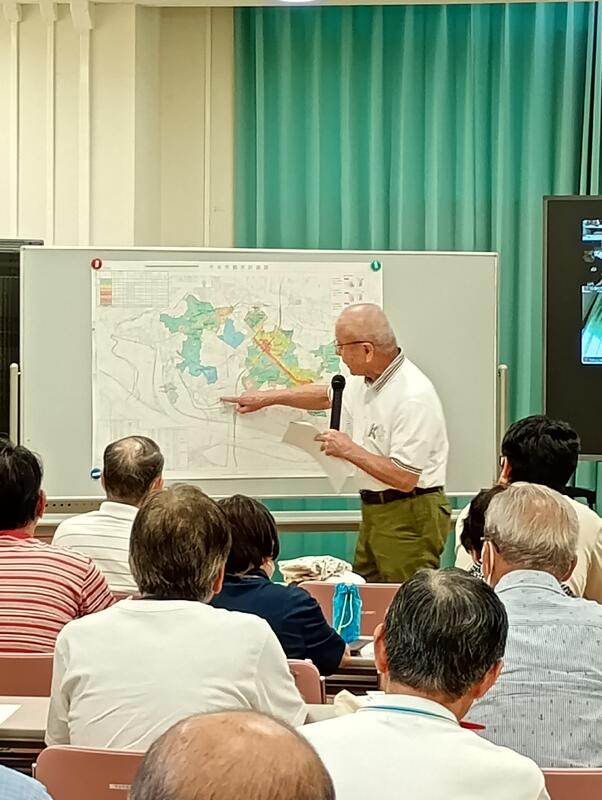

みんなのまちづくり専門コース(第1回、第2回)

「みんなのまちづくり専門コース」が新しく始まりました。

第1回、第2回は

〈まちづくりのグランドデザイン〉

東洋大学 南 学 客員教授(東洋大学国際PPP研究所シニアリサーチパートナー)

講義2回、まちづくりに関する大変興味あるお話しを伺いました。

横浜市制に携わっていたご経験による、まちづくりと行政の関係など具体的なお話しになると学生も引き込まれました。

講義最後30分は質疑応答です。

【何をこれから守谷市はやっていくのか】というテーマ

・つくばエクスプレスが開通したが、守谷駅周辺の開発が課題だ。

駅までの利便性(車社会の問題点)

・コミュニティをつくること、図書館の活用。

・行政を動かすための自治会のやり方。

短い時間では到底終わりそうにない学生と講師のやり取り、

もっと時間を使って学生との議論が出来たら良かったと思いました。

市民科学ゼミ(第3、4回)

第3回、4回はゼミ生の研究課題と今年度の計画について発表していただきました。

研究テーマは、下記の通りです。

1、久保ヶ丘四丁目地区防災計画策定

2、守谷市の今後の交通網の整備

3、地域通貨経済圏構想の提言

4、テニピン普及活動

5、幸せに歳を重ねる

6、傾聴、傾聴活動を通して各方面と繋がりを考える

7、利根川グリーンインフラ研究講座

8、2024年からの継続研究:おひとり様「高齢者」に軸足をおいた「世代ごとの地域地域課題」へのアプローチの仕方を模索する

9、町内会(自治会)の研究

10、協働のまちづくり

11、居場所づくり

みなさん守谷市の今後を考えて、“何かやりたい!”と意識が高い方ばかりです。

講師のつーラボの先生方に、AIやワークショップ、ファシリテーターの役割についてご講義いただきました。

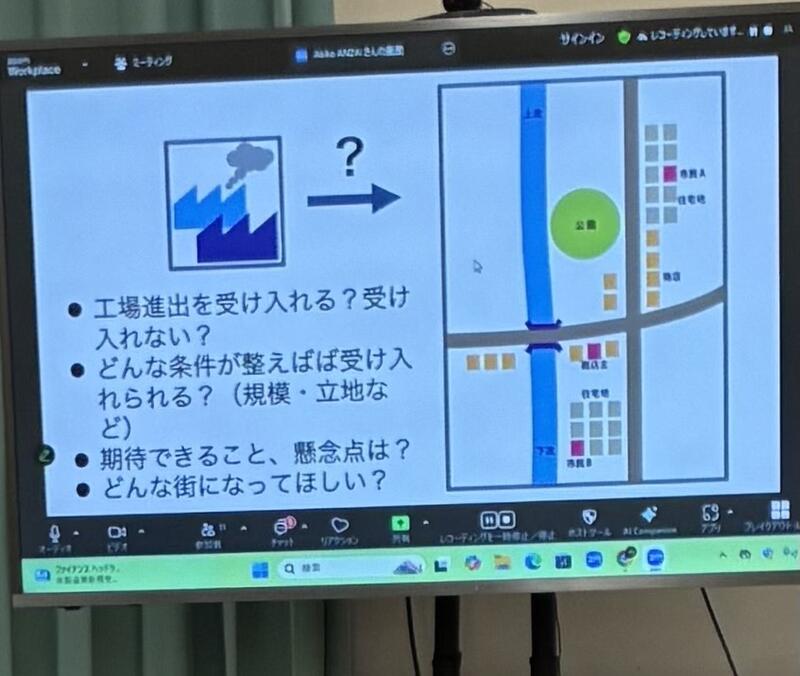

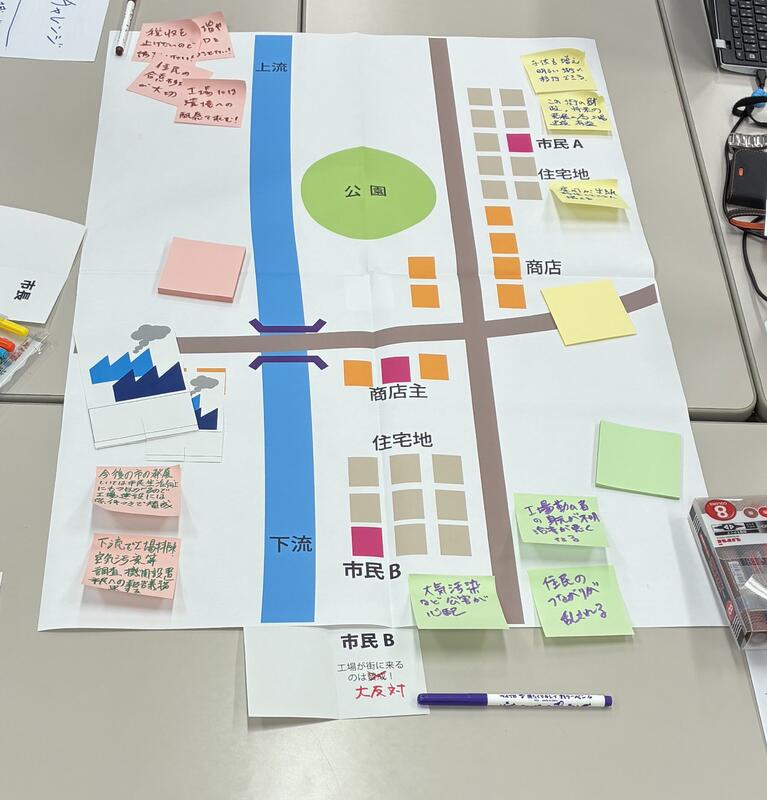

実際にワークショップをグループでおこないました。

テーマは、、、

市長

自然保護団体代表

市民A

市民B

の役割を決めて、それぞれの立場から意見を出し合うというワークショップでした。

架空の話ではありますが、みなさん真剣に意見交換できていたようで、盛り上がりました!!

付箋にそれぞれ意見を記入し、実際の地図を見ながら話し合いを進めます。

付箋を使うことによって、

・大きな声だけが意見ではなく、様々な意見を拾い上げることができる

・発言のみだと埋もれてしまう意見を可視化することによって、様々な議論が進む

などのメリットがあるようです。

ワークショップをおこなう上で、準備することがたくさんあることも学びました

今後の研究に活用できそうな内容でした。

みんなのまちづくり入門コース(2回目)

人口減少社会のまちづくり

中央学院大学教授 福嶋浩彦(元 千葉県我孫子市長)

我孫子市長の経験を活かした講義をして頂きました。

≪人口減でも持続可能な仕組みに変える≫

〇 わがまちの人口減を小さくするには、どこかのまちの人口減を大きくする必要がある

⇒人口奪い合いの先に地域の未来はない「ゼロサム」

〇 人口減少してもみんなが幸せになる、持続可能な仕組みをつくることが大切

周辺の自治体と共有する(競技場、音楽施設etc)、民間企業と協同することによる多機能化、複合。

〇 人口減少の時代 多様な人が対話し、知恵を出し合い、選択と創造をする

≪自分ごと化会議の良いところ≫

〇 討論ではなく、対話の場

対話は、自分の意見も、相手の意見もどんどん変わっていくことが目的

〇 対立する問題でも、実は「まん中の人」が沢山いて、この人たちこそ合意づくりをリードする。

〇 信頼関係にもとづく対話で、修正が可能な柔らかい社会決定ができる。

講義最後30分は質疑応答、学生による質問に講師による丁寧な回答がありました。

講義終了後も、学生同士で意見交換が行われたり、これからもまちづくりに積極的関わっていける事を願ってます。

もりやいきいきコース(第1回)

昨年までおこなっていた「いきいきシニアコース」を、今年度から「もりやいきいきコース」にリニューアルしました!!

シニア限定ではなく、幅広い年齢層で募集をし、

・健康づくり

・暮らしに彩を添える

・食を楽しむ

をテーマに世代を超えて、心身ともに充実した生活をおくるためのヒントを学ぶコースとなりました。

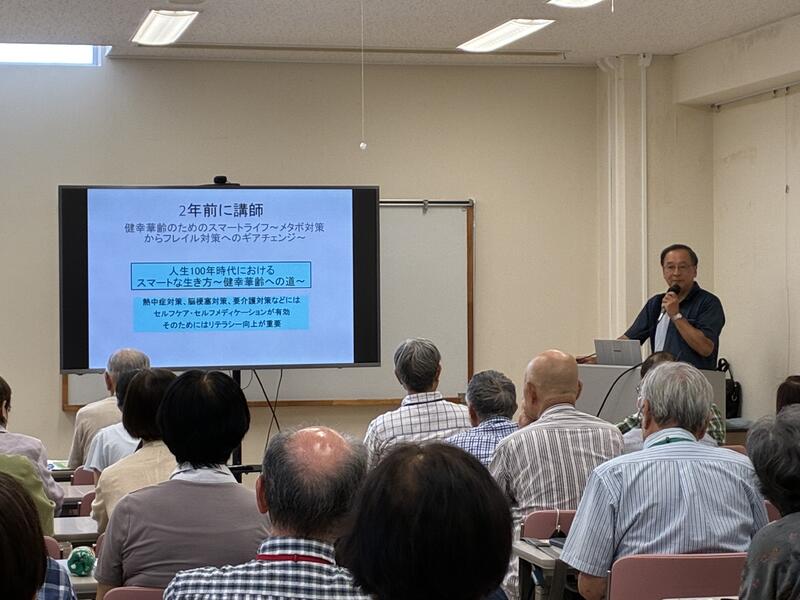

その第1回目は、筑波大学名誉教授の田中喜代次先生に“人生100年時代におけるスマートな生き方~健幸華齢への道”について総論的な内容でご講義いただきました。

田中先生が提唱される「スマートな生き方」を6つ教わりました。

運動、栄養、お薬などの重要性について、データを示しながらご説明いただきました。

中でも、この時期気をつけなければいけない「熱中症」については、室内で倒れるケースが圧倒的に多いようで、その対策について教わりました。

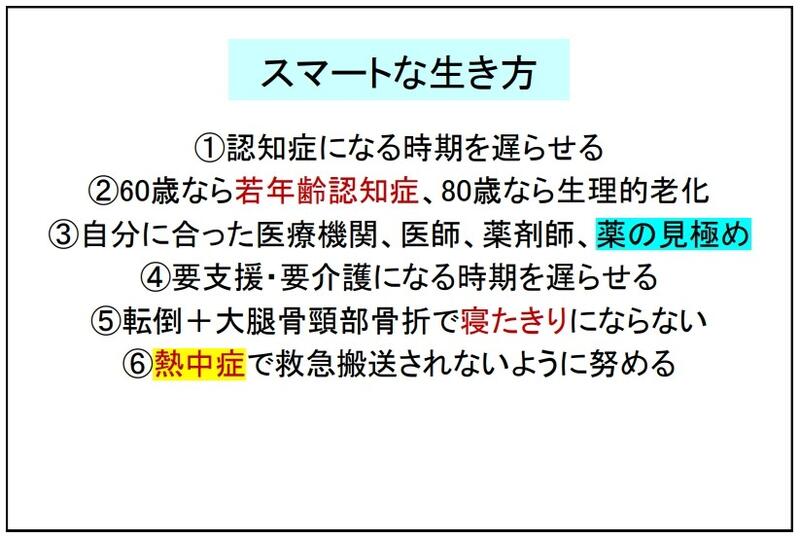

また、フレイルについて詳細にご説明いただき、参加者の理解が進んだようです。

80歳であれば、フレイルでも“サクセスフルエイジング”を実現しており、人生の質は高いでしょうというお話でした

世代ごとに様々な健康問題が出てきますが、守谷市に住みながら、健康でいきいきと生活をおくれると良いですね

そのヒントを1年かけて学びましょう♪

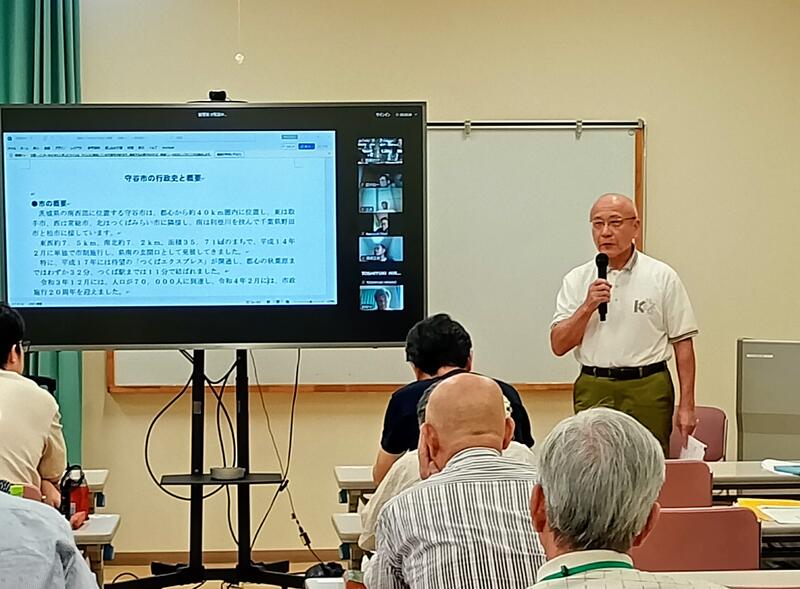

守谷を知るコース 第1回

2025年度 初回の守谷を知るコースは「守谷の開発史」と題し、守谷市の行政史と概要について、NPO法人協働もりや代表理事で正安寺74代目住職の豊谷如秀(とよたにゆきひで)さんにお話を伺いました。

第1回目の講義ということで、参加受講生の住んでいる地域とお名前だけの自己紹介のあと、担当の運営委員を紹介してスタート!

茨城県の自治体で2番目に小さい市である守谷市の軌跡や、アサヒビール工場などの企業誘致、つくばエクスプレス開業までの苦労話を伺いました。

これから1年間、10回の講座をどうぞよろしくお願い致します。

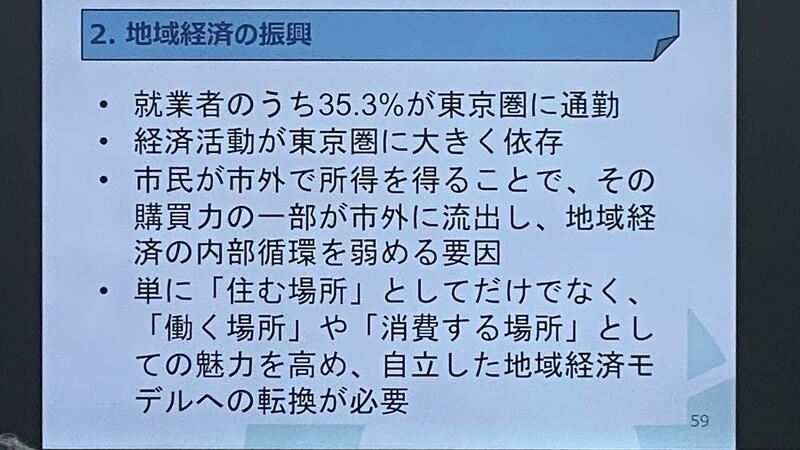

みんなのまちづくり入門コース(第1回)

みんなのまちづくり入門コース

新しいコースが始まりました。

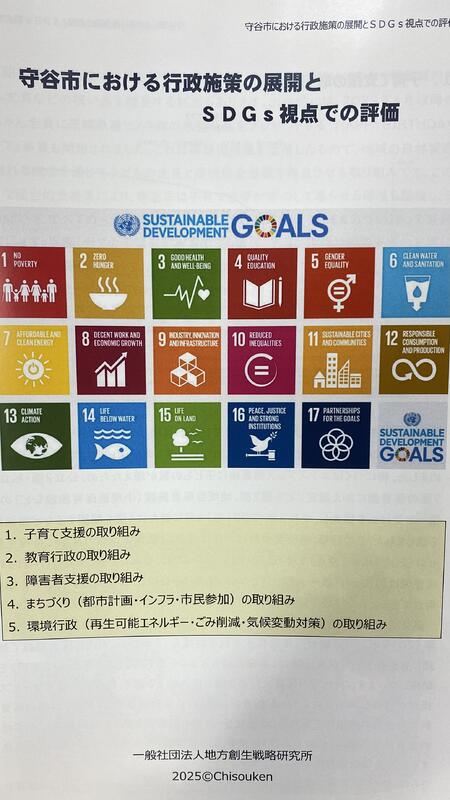

一般財団法人地方創生戦略研究所

代表理事 井手よしひろさんによる講義

地域の特性やニーズに基づいた持続可能な開発計画を策定など

とても分かりやすく、守谷市の課題に触れたお話しです。

守谷市のスマートインターチェンジ整備計画、総合運動公園整備計画、都市軸道路整備の3大プロジェクトをSDGsの視点から検証

学生からの積極的な質問に丁寧に説明をして頂きました。

市民科学ゼミ(第1-2回)

今年の市民科学ゼミは、12名の参加で6月7日(土)にスタートしました。

市民科学ゼミは、参加者が守谷市でやってみたいことや各自が抱いている問題に対する課題などを参加時に持ち寄ります。

そして、1年かけてこの課題に対して研究活動をおこない、最終的に「調査」「企画」「提言」という形でまとめて発表します。

今年度は6月~10月にかけて、研究の方法やファシリテーションなどの知識を学びます。

11月~3月にかけては、各自の研究活動の進捗を発表し、まとめていきます。

昨年同様、茨城大学社会心理学の伊藤先生と「つなぐ つながる つむぎだす」通称「つーラボ」の先生方にアドバイスなどいただきます。

1、2回目はオリエンテーションということで、ゼミの進め方の説明や自己紹介などをおこないました。

参加者のうちの10名は昨年からの継続です。

2年目はさらに充実した研究活動になるのではないでしょうか!

2025年度 もりや市民大学開講式

先週末、6月7日に2025年度のもりや市民大学・開講式が執り行われました。

今年も多くの方が受講してくださり、リニューアルされたコースもあって更に凝縮された楽しく学べる講座が盛りだくさんです!

学長の挨拶から、オリエンテーション。

わたし達、運営委員の紹介とご挨拶。

後半は松丸市長による基調講演「地方分権一括法施行後の地方自治のあり方」

守谷の歴史から始まり、地方政府の自立、現状の課題と対策など

今の守谷と未来の守谷への思いを聞かせていただきました。

2026年以降の守谷サービスエリア付近や新守谷付近の開発が気になりますね!

いよいよ、各コースの講座が始まります。

一年間よろしくお願いいたします!

(守谷・四季の里公園)

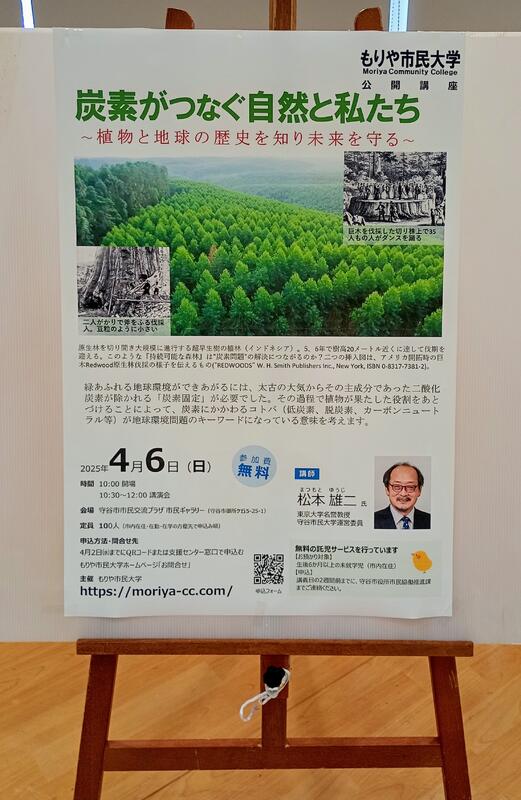

市民大学公開講座(第一回)

「炭素がつなぐ自然と私たち」

〜植物と地球の歴史を知り未来を守る〜

新年度最初の講座は、もりや市民大学運営委員で東京大学名誉教授の松本雄二さんの講演でした。

今回の講座は、東大教養学部での講義内容を凝縮しての案内なので、東大に行かなくても無料で講義が聴けるという、ありがたい機会になりました(笑)

「デコ活」ってなに⁉️

筆者は初めて接する言葉でした。

デカボ(decarbonization=脱炭素)+エコ活

だそうです。

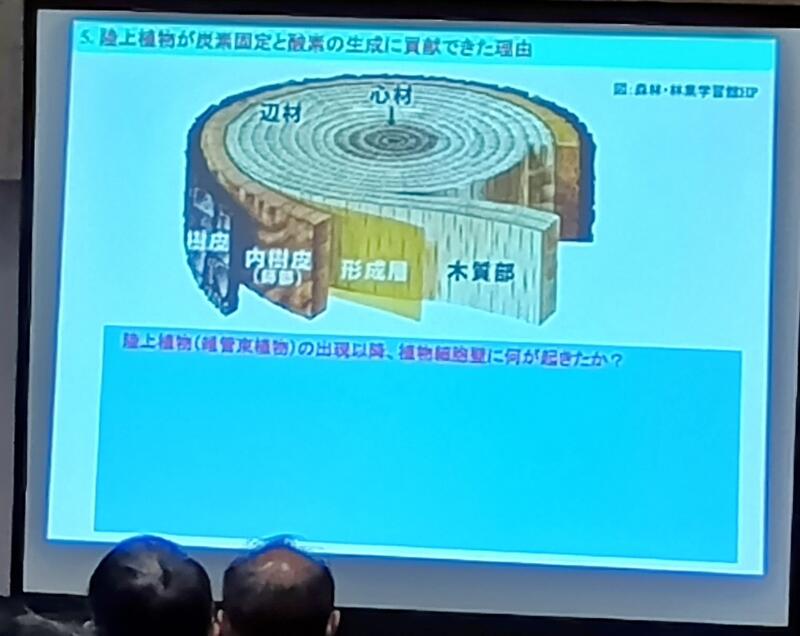

炭素は二酸化炭素として大気中や陸地、海水中、地中に存在。

原始地球では炭素は二酸化炭素としてのみ存在し、原始地球の大気は現在の金星大気に似ているそう。

そして約46億年前から地球の冷却が進行して海ができ、植物がこの世に出てきたのは4億3,000年前と、気の遠くなるようなスケールの話です。

1860年以降の気温変化を見ると「太陽活動の変化と火山活動」と「二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素の3つの温室効果ガス」の両方を同時に考慮すると、実際の気温変化と一致するそうです。

そして 樹木は死んだ細胞の蓄積体…とのこと。

終了後のアンケートでは、さまざまな感想が寄せられ受講者の関心の高さが感じられる講座でした。

守谷を知るコース(最終回)

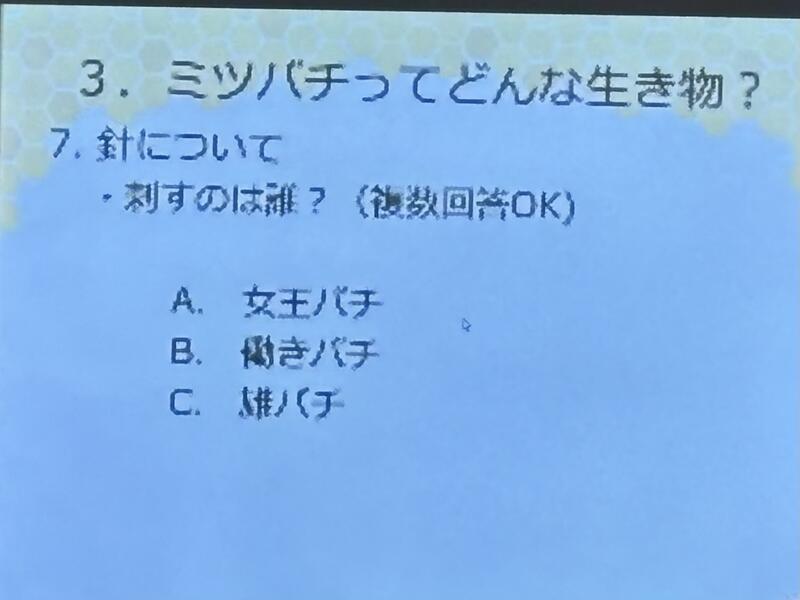

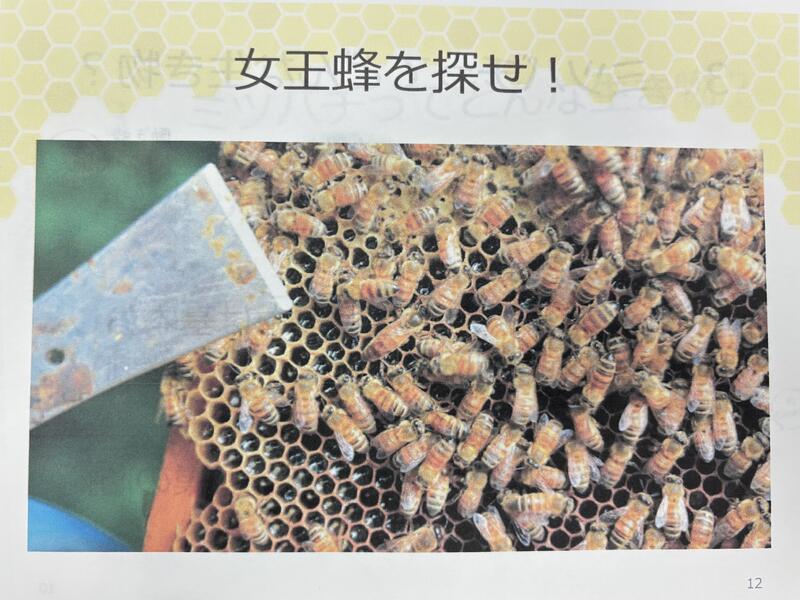

今年度最後の守谷を知るコースの講座は、守谷はちみつ夢プロジェクトの楽しくおいしい講座でした。

みつばちってどんな生き物?

日本ではちみつを取れるのは、ほぼセイヨウミツバチ。ニホンミツバチは飼育が難しいそうです。

女王蜂は1匹であるのは知っていましたが、働きバチはメスだけとはびっくり。

てっきりオスだと思っていました。

オスは殖のために存在していて働かないそうです。

またハチといえば針で刺すイメージが強いですが、

刺すのは働きバチ(メス)だけで、女王蜂は産卵のためにあり、雄ばち(オス)には針がありません。

針のないハチがいたこともおどろきです。

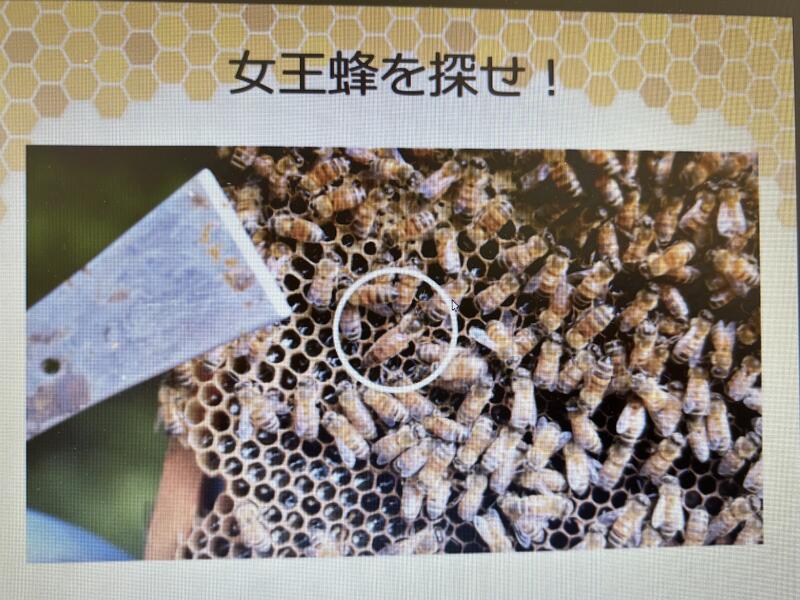

女王蜂を探すクイズも!

難しい!

慣れるとすぐに見つけられるようになるそうです。

講座では実際に使われている巣箱や道具も持参していただきました。

びっしりといるみつばち、写真なので安全です。

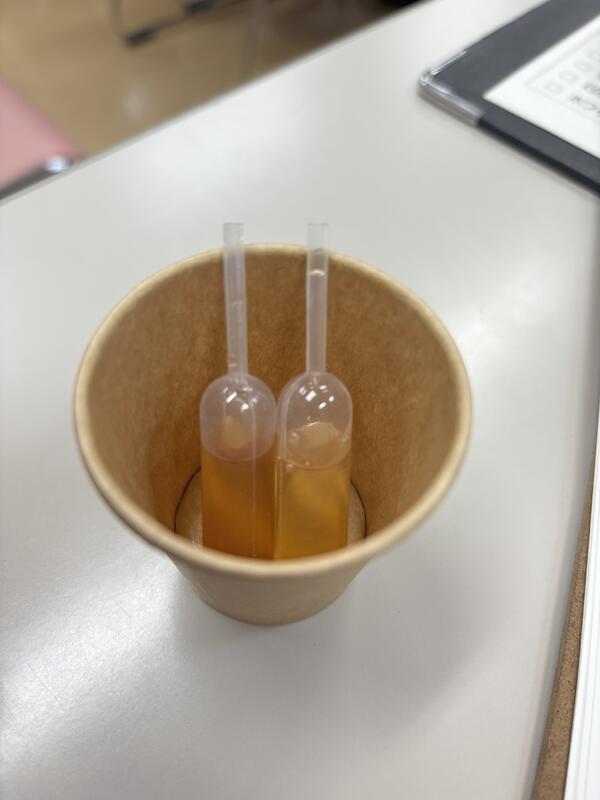

こちらは実際に使っている道具です。

なんと、貴重なはちみつの試食もありました。

春と秋のはちみつだそうで、春は色が薄くあっさり、秋は濃厚な味と違いを知ることができました。

おいしかったです!

守谷はちみつ夢プロジェクトの立ち上がりや一年の活動などのお話も聞けて、みつばちが身近な生き物になったような気がします。

春になって庭の花にみつばちがやってきたら、蜜をたっぷり持っていって!という思いで観察してみたいなと思いました。

今回は最後の講座でしたので、茶話会を開催しました。

一年間一緒に学んだ仲間で顔を合わせて、お菓子とお茶で歓談し、楽しく今年度が終了。

また来年度も楽しく学べるコースになっていますので、たくさんの方に受講していただきたいと願っています。

一年間ありがとうございました!

いきいきシニアコース(最終回)

6月からスタートしたいきいきシニアコースが本日最終日となりました

最終回は「自分にとってのいきいきシニアを考える」ということで、運営委員の高木さんから実体験を交えたお話がありました。

高木さんはご病気がきっかけで、ボランティア活動を始められ、「ありがとう」といわれることが大変うれしかったとおっしゃっていました。

現在も、もりや市民大学運営委員の副学長をはじめ町内会においても様々な活動をされており、個人的に尊敬する大先輩です

実は、運営委員を今年度でご卒業されますので、この場を借りて、、、、

長年にわたり、大変お疲れ様でした。今後ともぜひお力添えください♪

後半は、コーヒーを飲みながら、各自1年間を振り返り、参加者の方のご感想をお聞かせくださいました。

・自分は何のために生きているのか、、、?ボランティアを始めてみようか!

・現在までの限られたコミュニティではなく、様々な方の意見を聞けたり、友人ができた!

・地域のコミュニティに参加することで、安心して守谷市で生活できるようになった!

・新しい情報なども聞けて、大変良い学びになった!

などなど、うれしいお言葉をたくさん聞くことができました

みなさん!

ぜひ、これからもいきいきと守谷市で

わくわくした生活を送ってください

1年間お疲れ様でした

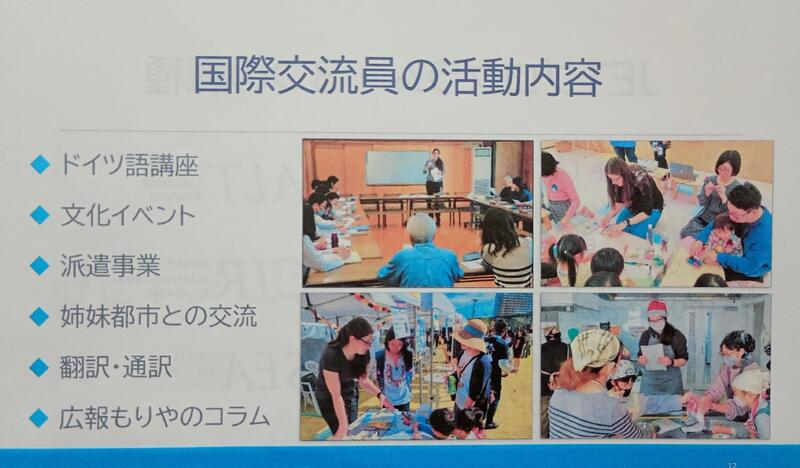

守谷を知るコース 第16回

【国際交流員から見た守谷と日本】

2023年8月 守谷に赴任して2年目の国際交流員シルビアさんから話を伺いました

まず自己紹介で出身地のデュッセルドルフについて。

デュッセルドルフにはドイツ最大の日本人コミュニティがあって、日本企業が500社以上、日本の幼稚園や学校もあり、住んでいるだけで日本食のレストランやお店を見ることができたそうです。

シルビアさんは琉球大学や京都大学に留学し、都内の企業でインターシップの経験もあり、日本語が堪能です。

守谷では国際交流員としていろいろな活度をされています。

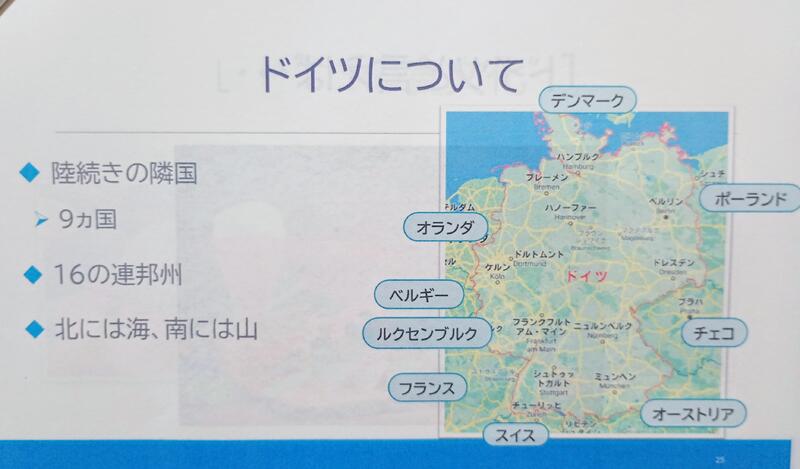

さて、ドイツは何カ国と接しているでしょうか?

なんと9カ国と接しているそうです。

島国の日本とは違いますね。

ドイツと日本の違いを感じたのは、

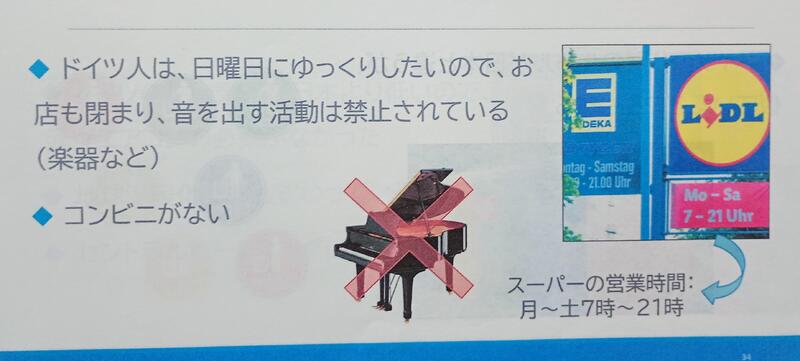

日曜日…

アイコンタクト…

など、いくつかあるようです。

そしてシルビアさんから見た守谷は、

「みどり」

「カラフル」

「街がきれい」

「お祭りも楽しい」

「子どもも大人も勉強熱心」

「子どもにとって素晴らしい環境」

「国際交流・ボランティア活動が多い」

という印象とのこと。

守谷にずっと住んでいると、その良さに慣れてしまい当たり前のように思えますが、国際交流員のシルビアさんから改めて紹介されると

「守谷っていいところだなァ」と再認識しました。

市民科学ゼミ成果発表会

本日、2024年度市民科学ゼミ成果発表会が中央図書館視聴覚室でおこなわれました。

今年度テーマを決めて各自がおこなった活動を企画、提言、調査という様々な形で報告がありました。

9組10名の方がパワポで資料を作成し、質疑応答を入れて一組25分の持ち時間で、熱い思いを伝えられていました。

元気なシニアが守谷市でいきいきと過ごすための提案や、健康づくりとしてのテニピン(テニスとピンポンが合わさったもの)やウォーキングの普及、

環境や交通網の問題や提案など様々なテーマで興味深い内容でした。

市の職員や運営委員、市民の方々が聞きに来られていました。

13時10分に始まり、17時半まで長丁場でしたが、最後に伊藤先生からの講評がありました。

この市民科学ゼミが守谷市の市民シンクタンクになり、市民研究者の育成やローカルな問題に目を向けながら、グローバルな世界的の問題も

取り上げていくようになると良いですね!というお言葉がありました。

みなさん1年間大変お疲れ様でした。

本日の発表がここでとどまらず、今後の展開につながればよいですね

いきいきシニアコース(第16回)

今回は前回に引き続き、〜守谷市でのシニアの活躍の場を探る②〜

守谷市内で活動されている

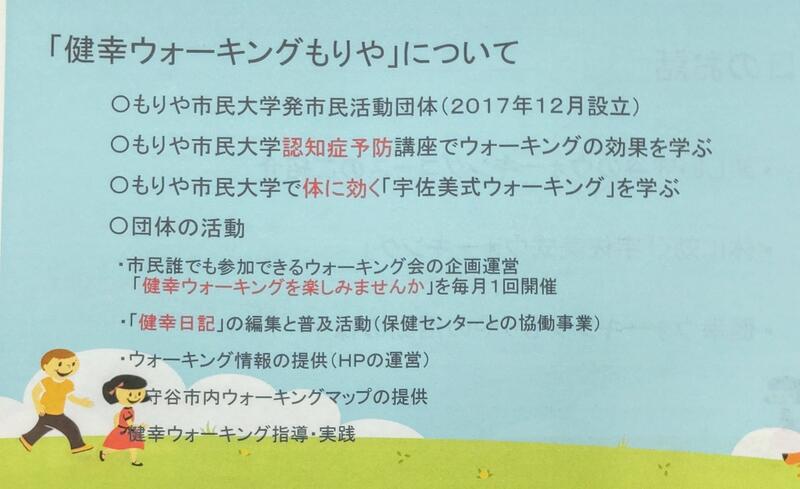

「健幸ウォーキングもりや」

「守谷ネイチャーライフ」

「スマートライフ倶楽部」

の代表の方からお話を伺いました。

まず「健幸ウォーキングもりや」の原さんから活動内容を伺い、守谷のウォーキングコース数カ所を紹介いただきました。

原さんがウォーキングに関心を持ったのは市民大学での講座を受講したのがきっかけとのこと。

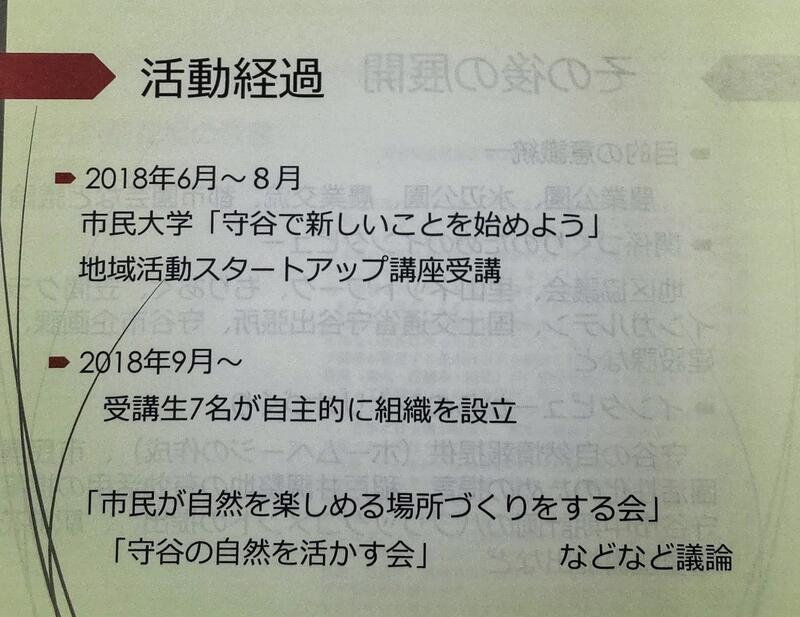

続いて「守谷ネイチャーライフ」の佐合(さごう)さんから、活動の目的やその後の経過について

会の目的は、

守谷市内の自然環境を守り、市民が自然に親しみ、楽しめる環境づくりを目指す活動を行うことだそうで、

こちらも市民大学でのスタートアップ講座の受講生7名が自主的に組織を設立したそうです。

その後ホームページを作成し、情報の発信や守谷市への提言を行っています。

続いて、

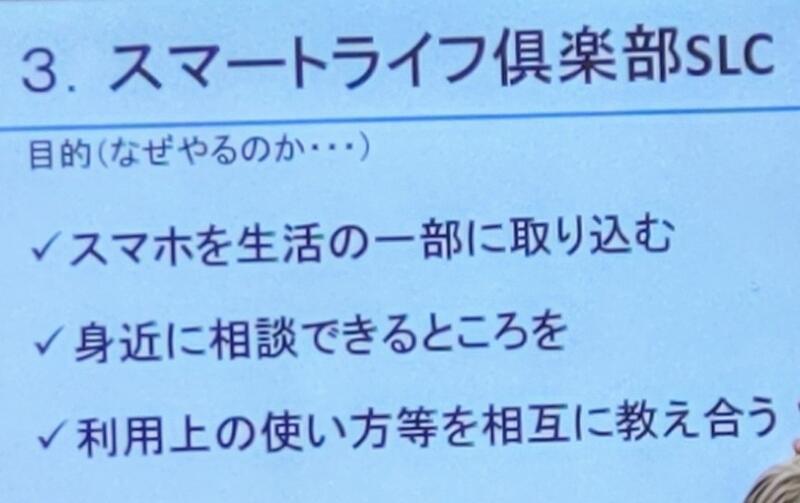

「スマートライフ倶楽部」の上西さんから、SLC活動の紹介

現在、私たちの生活にはスマホが必需品となっており、せっかく持っているなら少しでも使いこなして生活に役立てたいですよね。

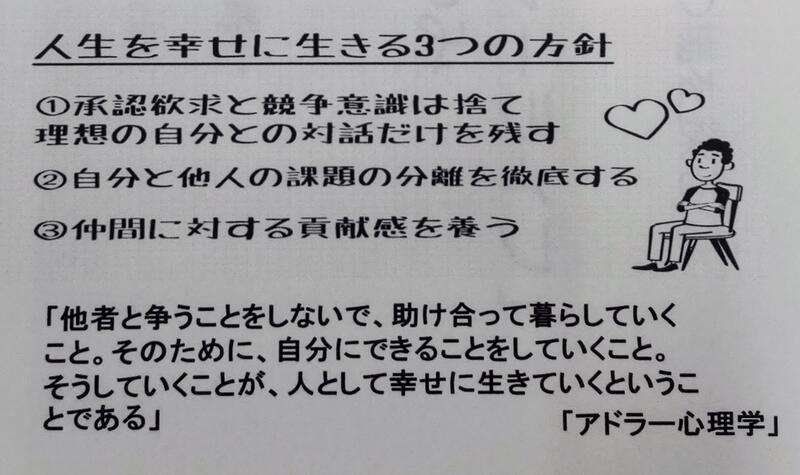

最後に上西さんから、講座のまとめとなるような言葉を紹介していただきました。

守谷を知るコース(第15回目)

守谷を知るコースの15回目は、常総映像ビデオクラブの活動紹介

常総映像会員の渡邊英昭さんがお話を聞かせてくれました。

2004年に設立されて、創立20年になる常総映像ビデオクラブは毎月例会を開いて情報交換や映像作品上映などの活動をしています。

年に二回の撮影会を行い、12月にはコンテストを開催しているそうです。

創立20周年の記念上映会が昨年の秋に開催され、みんなで観て審査をして投票。なんと180人の参加者だったそうです。

地域貢献活動もされていて、子ども食堂もりんくるの活動紹介映像を見せていただきました。

また、市内の大野小学校の米作り体験学習と田んぼリレーの映像も見せていただき、子供達の楽しそうな様子を見ることができました。

守谷で生まれたビデオクラブは、みなさん映像について勉強され、自分の趣味を深めつつ、地域貢献もされていて、とても楽しそうでした。

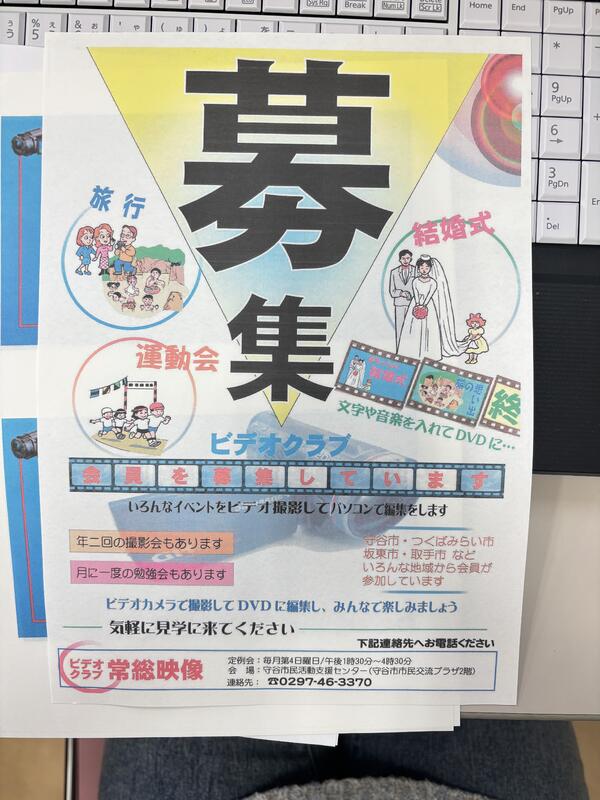

ただいま会員募集中とのこと。

自分で映像を撮って、編集する技術を学べるのは面白そうですね!

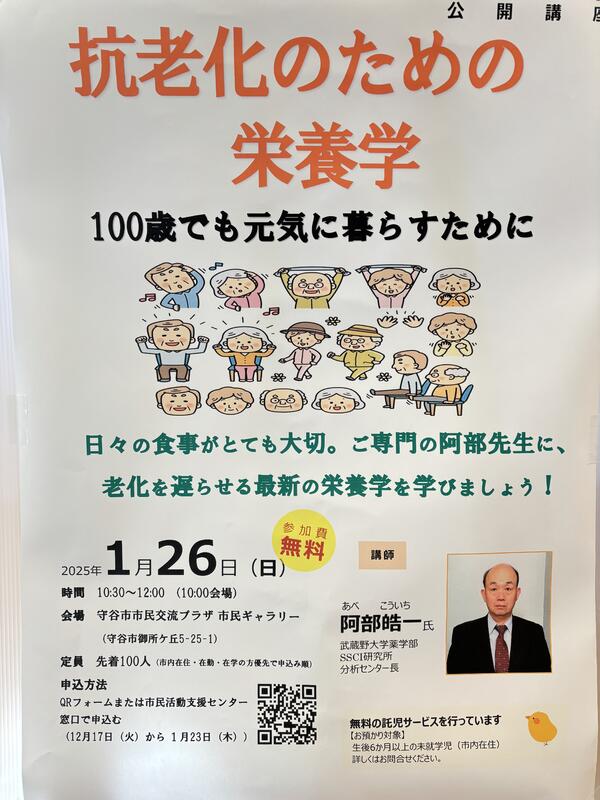

公開講座(5回目)

今年度、最後の公開講座は、抗老化の分子栄養学-100歳まで元気で暮らすために-

武蔵野大学薬学部SSCI研究所・分析センター長で2023年度の日本ビタミン学会功績者でもある阿部皓一先生の講座でした。

100歳まで元気暮らせるためどうするか?

若いと思った時に若くなる!

「自分は若い、老けていない」と思うポジティブ効果が1番大切だそうです。

長生きの秘訣は、、

良き栄養でだんだん少食になりがちですが、腹八分目でなくたくさん食べましょうとおっしゃっていました。

もう一つは、3きょう

きょういく(きょう、行くところがある)

きょうよう(きょう、用事がある)

きょううん(きょう、運動する)

よく食べて、よく話し、趣味を持ち、外に出る。

おしゃべり最高、おせっかいもどんどんしましょう。

最後に笑顔と睡眠だそうです。

ストレスを溜めずに高田純次思考で!

元気に過ごしていこう!とパワーをもらえる講座は、多くの人が参加されて過去最多でした。

続きが聞きたい、また開催して欲しいとの声も上がる大盛況の講座になりました!