学園ニュース

守谷を知るコース

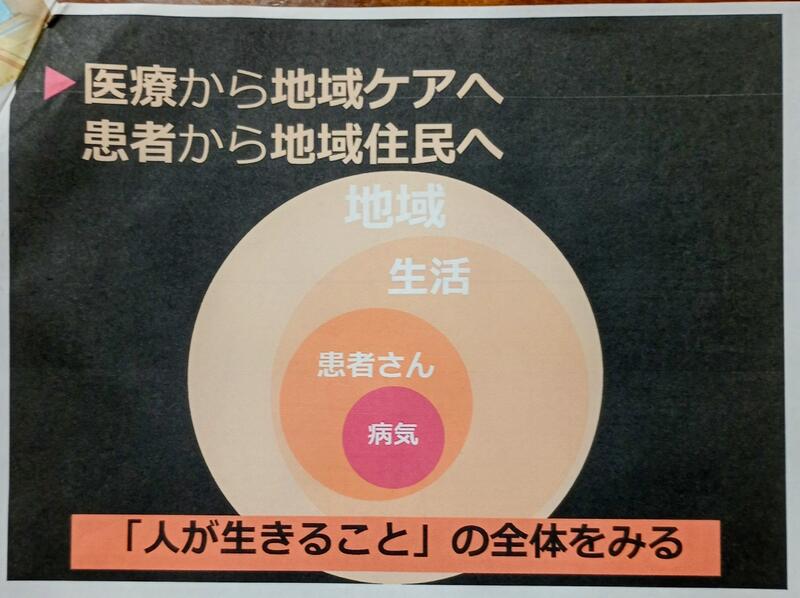

在宅医療の今

〜こもんルーフもりやが目指すもの〜

(医療法人社団悠翔会理事長で診療部長の佐々木淳先生の講義でした)

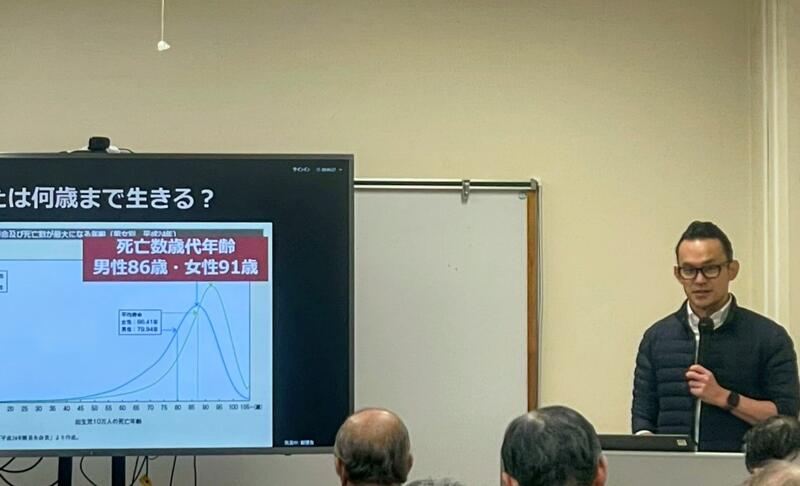

あなたは何歳まで生きる❓️

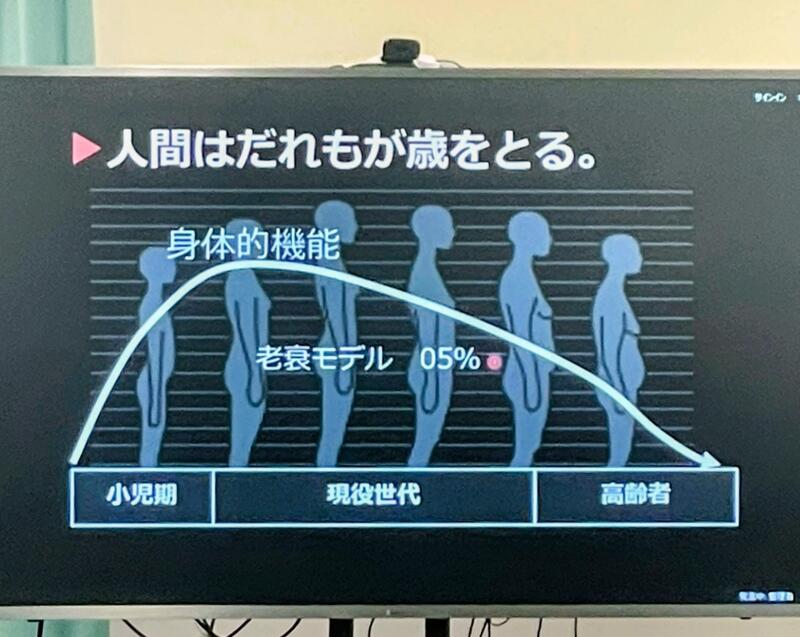

人間だれもが歳をとります。

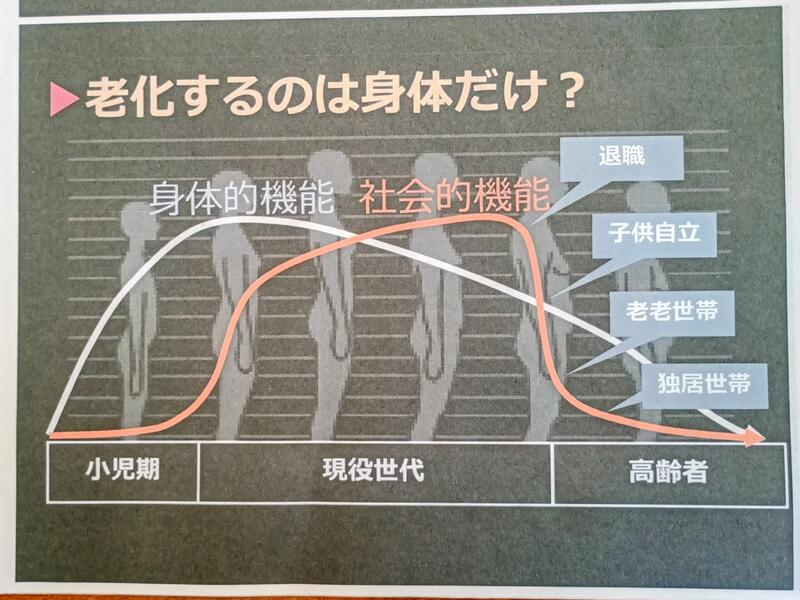

老化するのは身体だけではなく、高齢者になると社会的機能も低下

退職→子供の自立→老老世帯→そして夫婦どちらかが亡くなり独居世帯に

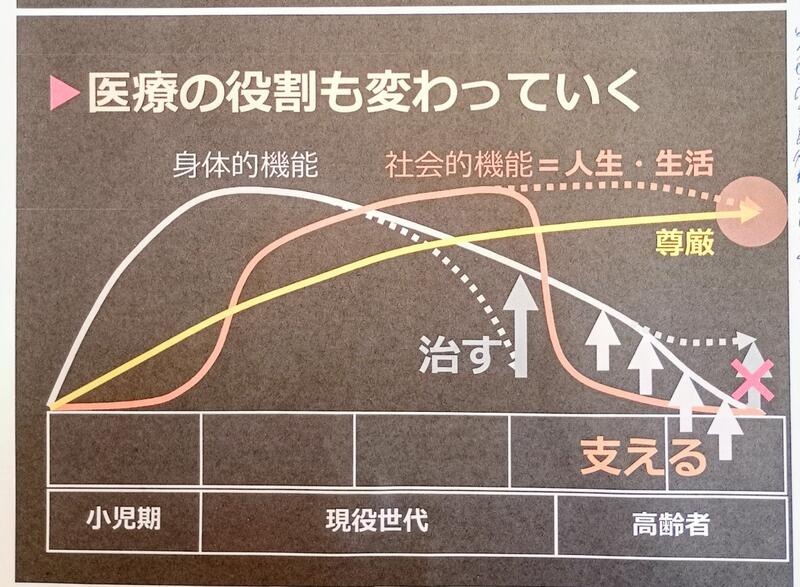

歳を重ねると「身体的機能」や「社会的機能」は低下するが

「精神的機能」=「どうしたら自分らしく生きれるか」という精神的な面を支えていくことが医療の役割となる

救急搬送は増加の一途だが、高齢者の搬送は軽症が多いそうです

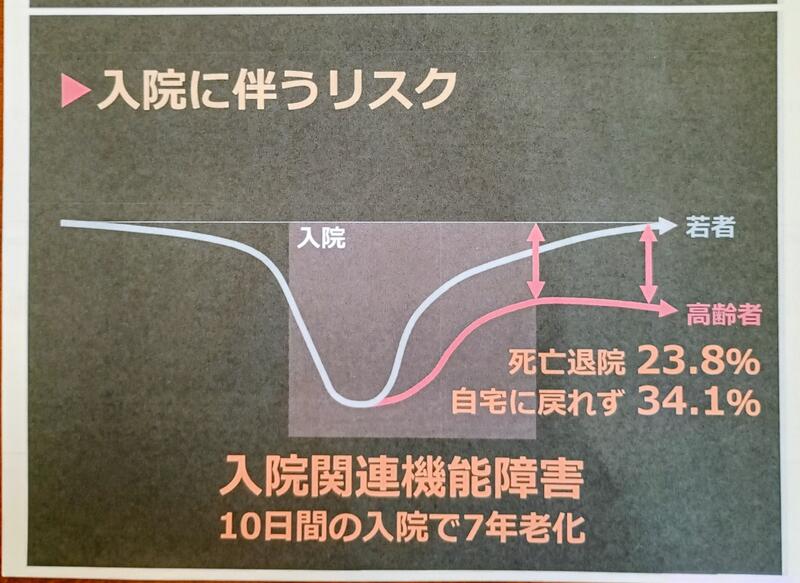

高齢者医療費の8割は入院によるものですが、

入院により要介護度が悪化して、10日間の入院で7年老化するというデータも

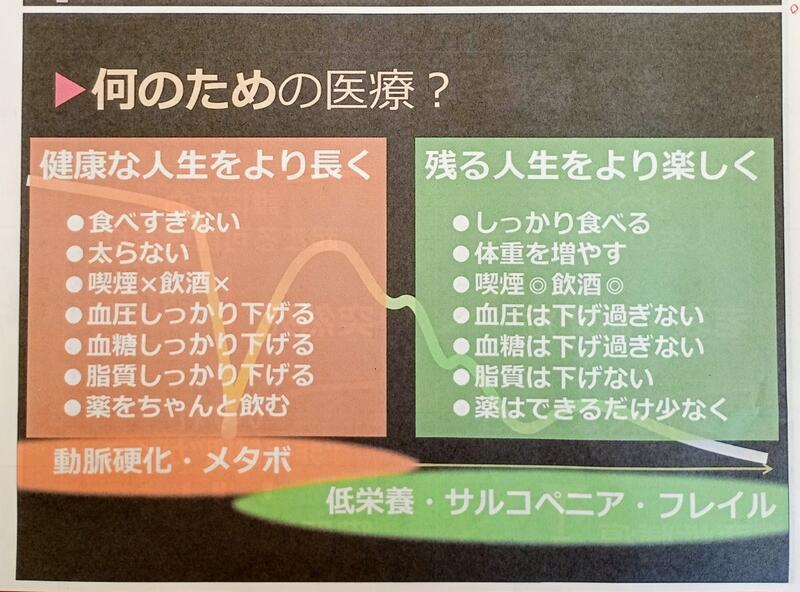

若い時の医療は「健康な人生をより長く」

高齢者には「残る人生をより楽しく」

高齢者は「食べる」が基本!

薬よりも食のほうが重要!

優先順位は ①総熱量 ②タンパク質

そして

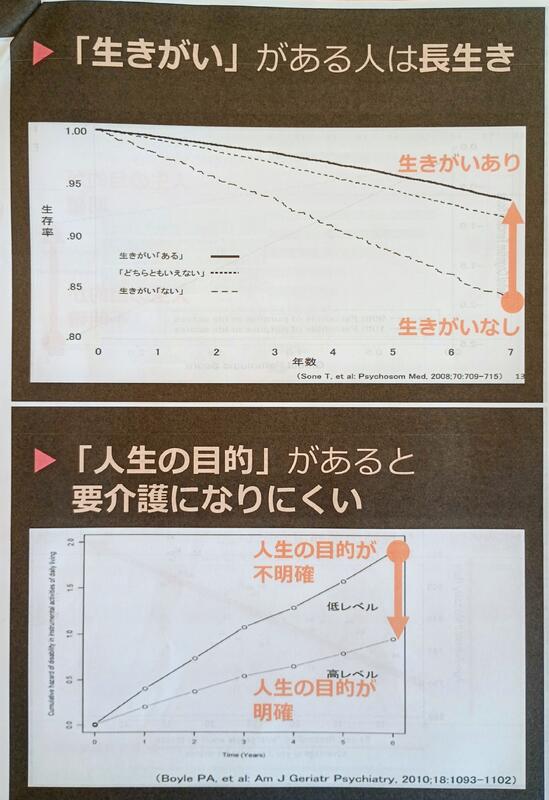

「生きがい」がある人は長生き

「人生の目的」があると要介護になりにくい

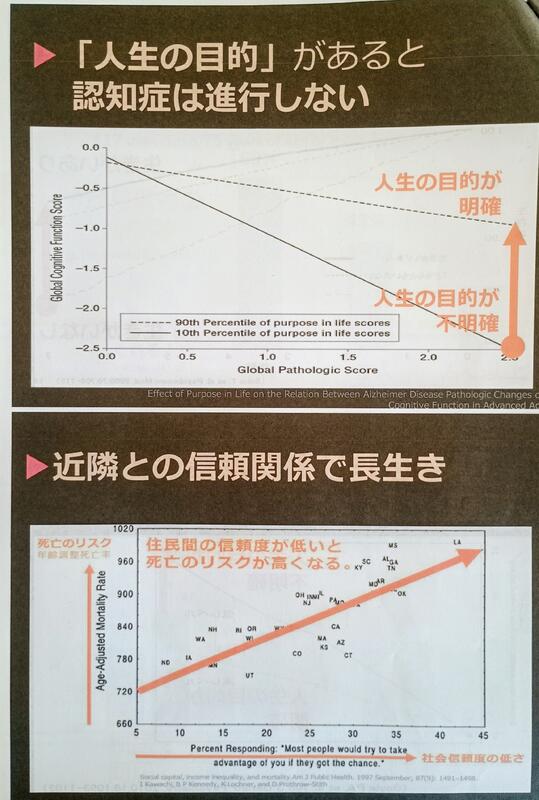

「人生の目的」があると認知症は進行しない

近隣との信頼関係で長生き

2024年4月に守谷市に開所した「看護小規模多機能型居宅介護もりや」= こもんルーフもりやは「一人ひとりの“よりよく生きる“」を支える施設で

守谷市が許可した唯一の24時間複合型地域密着型拠点

小生も将来はこちらでお世話になりたいと思います。

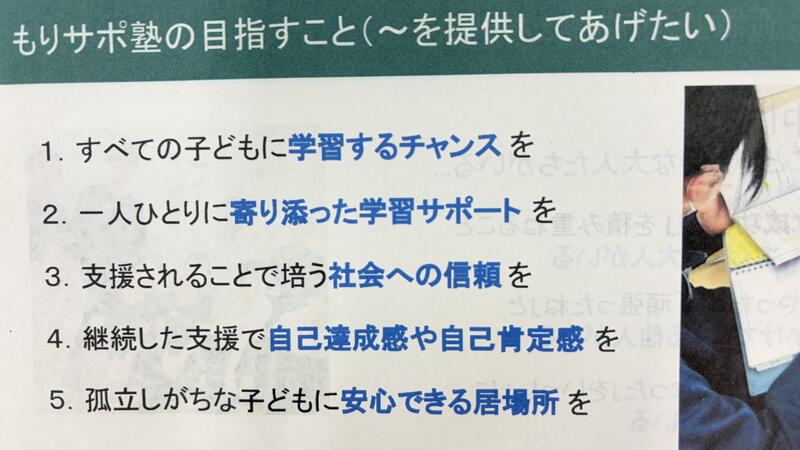

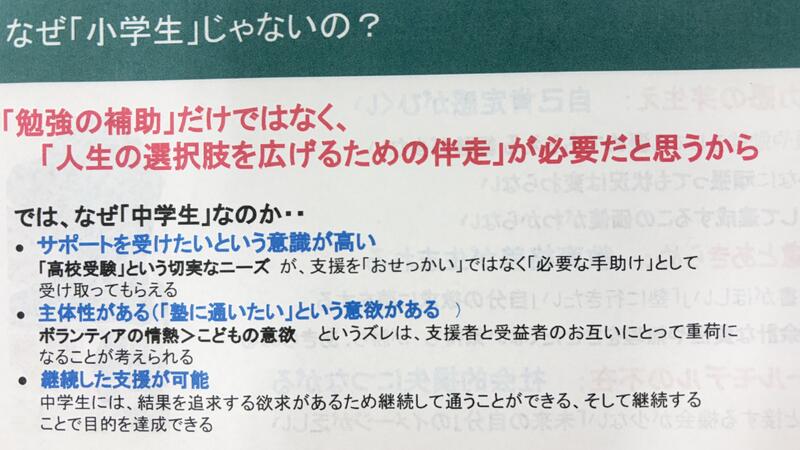

みんなのまちづくり専門コース(第10回)

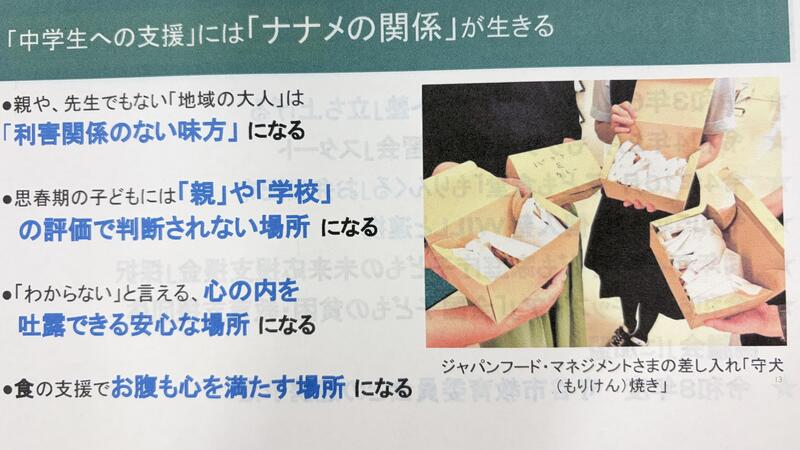

「こどもの権利」を「地域社会で守る」という新しい視点

-「親がしっかり育てるべき」親の責任論

-「学校でしっかり教わるべき」学校の責任論

- 子育ての責任の所在は「学校」と「家庭」だけ でしょうか?

子育ては、「個人の責任」だけで完結するものではな・ 「地域社会」も共に担ってゆく、という視点で ...

みんなのまちづくり入門コース(第10回)

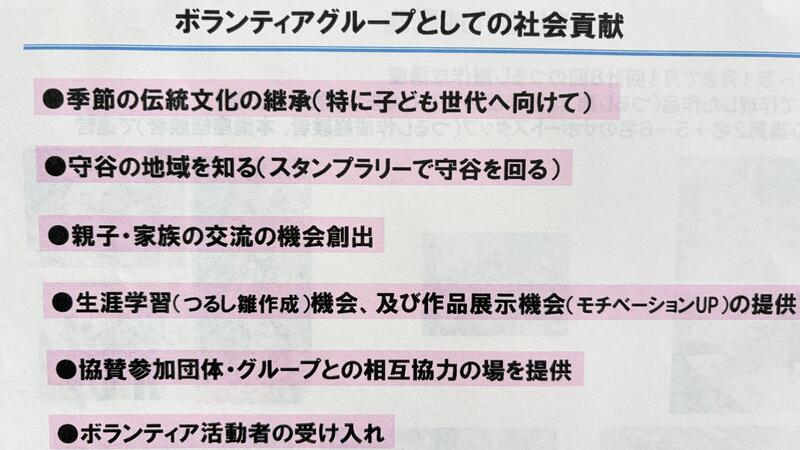

【ボランティアグループの活動事例】

3団体ボランティアグループの方々にボランティア活動についてお話しして頂きました。

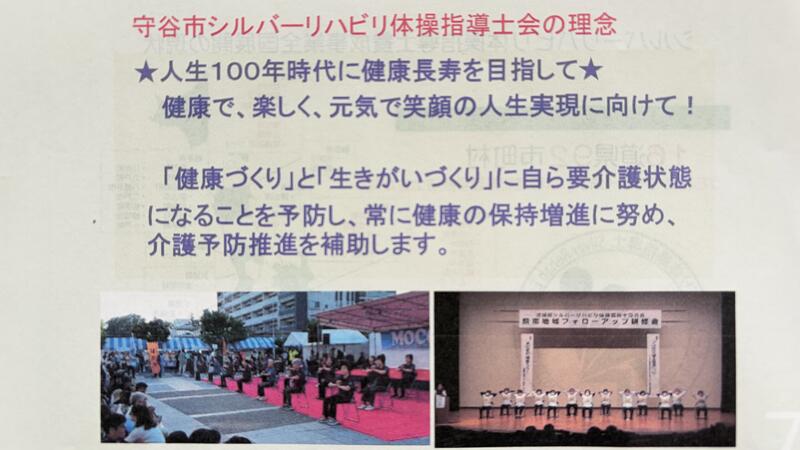

①守谷市シルバーリハビリ体操指導士会

守谷市役所会議室でシルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会が開催されます。

指導士になってみませんか。

②傾聴ボランティア楽ハート

傾聴のすばらしさを伝えたい

これからの私達

傾聴に特化した団体であること、傾聴から派生する支援へ繋ぎたい

一緒に学びながら活動する人を増やしたい

③守谷ひなまつり実行委員会

実行委員を募集しています。

地域で何かボランティア活動をしてみたいと考えている方の、あと一歩をお手伝いします。

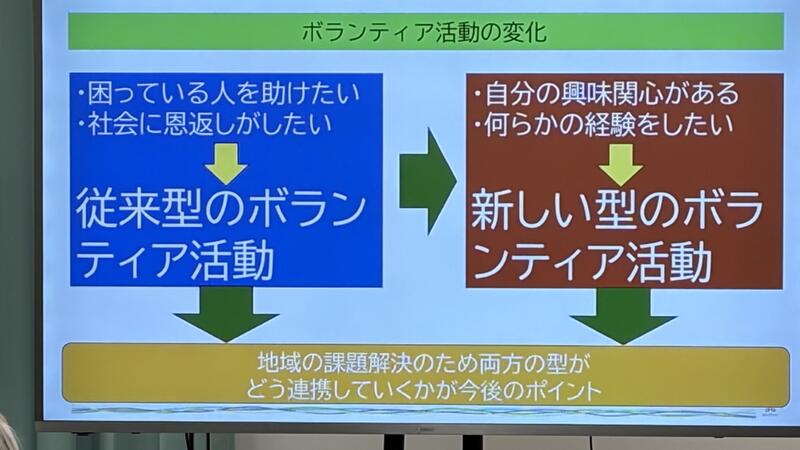

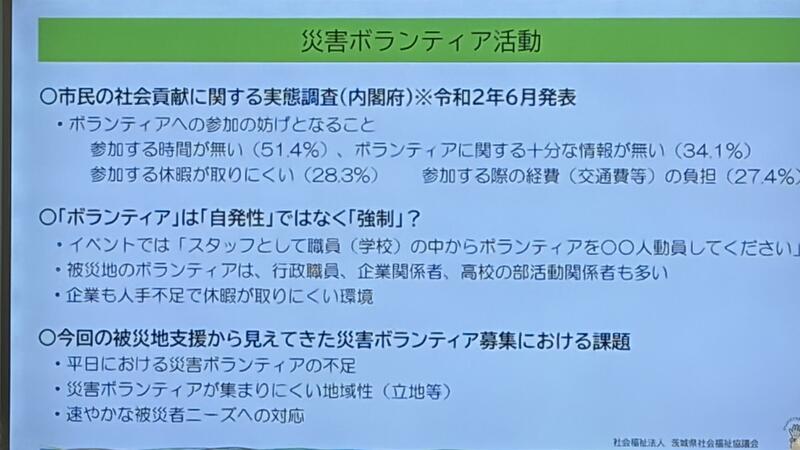

みんなのまちづくり専門コース(第9回)

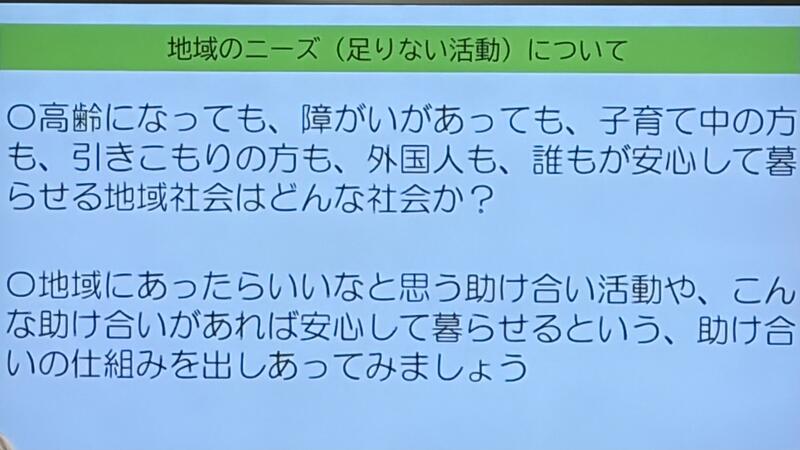

自分たちの地域福祉活動を考える

茨城県社会福祉協議会 参事 中山栄一

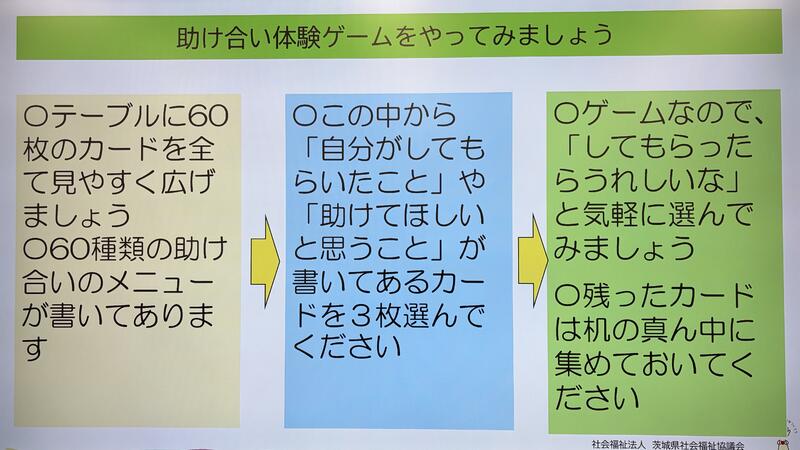

【講師によるグループワークの提案です。】6名くらいのグループをつくります。

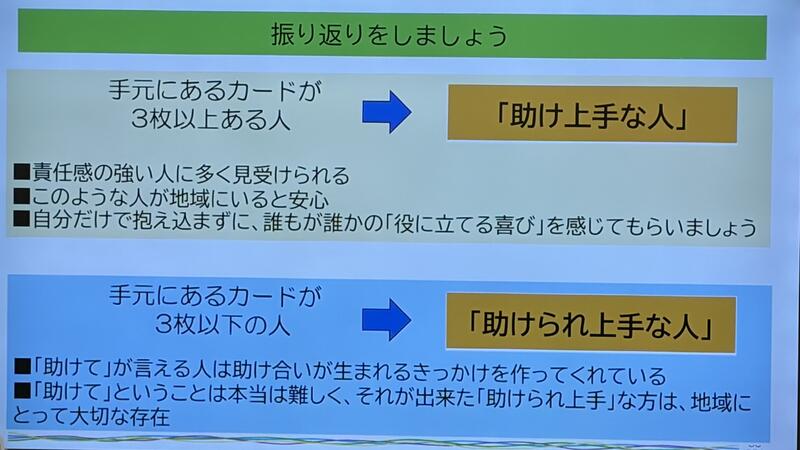

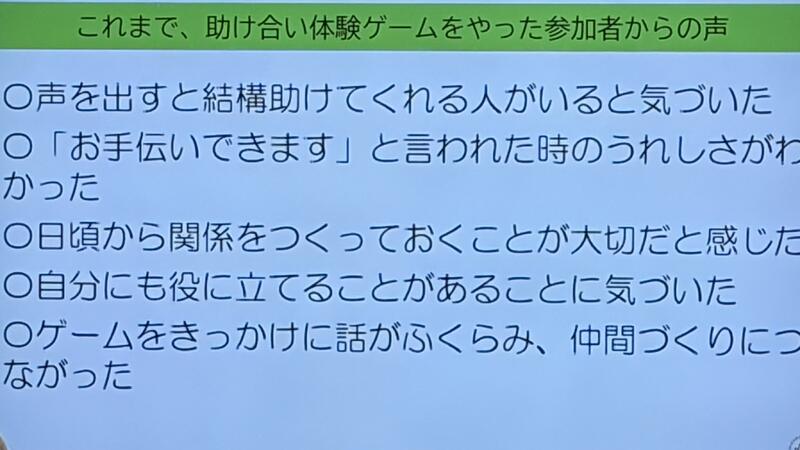

助け合い体験ゲーム

各々選んだ3枚の「助けてほしいと思うこと」カード

次はグループ内で、助けてくれると引き受けてくれた人にそのカードを渡します。

それぞれ自分で出来そうなことを考えます。手元にカードは有りますか?

とても興味深いゲームです。

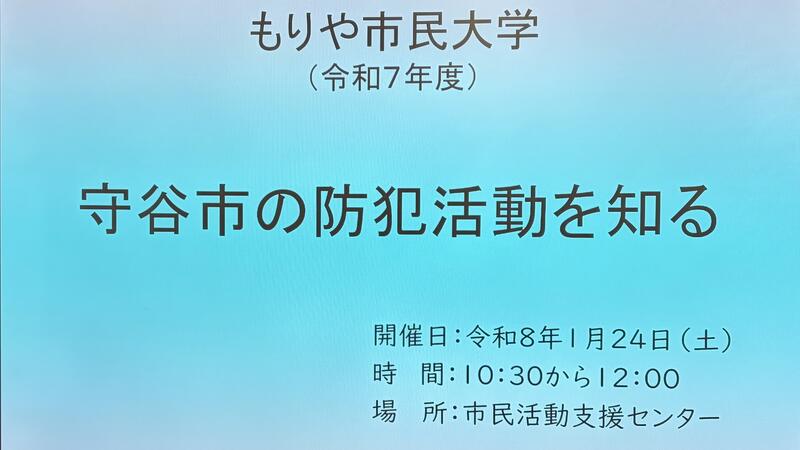

みんなのまちづくり入門コース(第9回)

守谷市の概要・状況を守谷市役所交通防災課からお話して頂きました。

犯罪発生状況と人口の推移

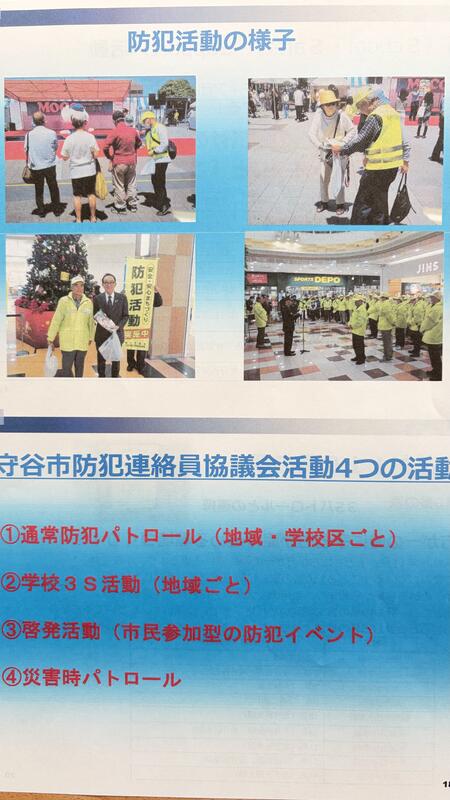

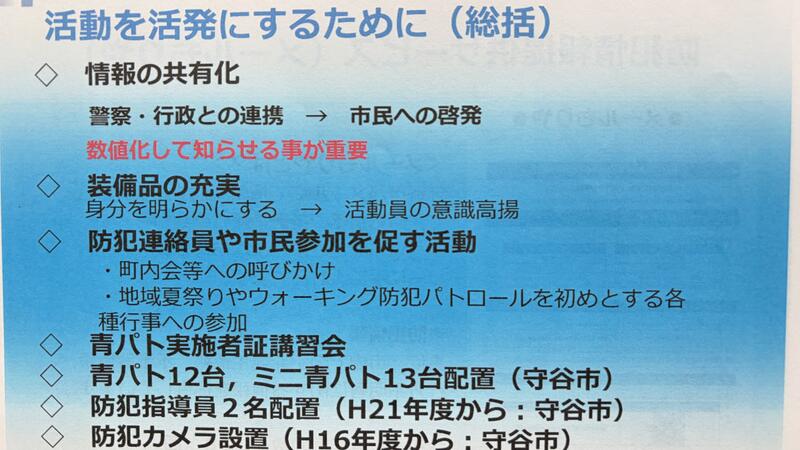

守谷市の防犯活動取り組み

守谷市で活動している防犯団体は

守谷市防犯連絡員協議会

「毎日どこかで誰かがパトロール」

活動は主に地域に合わせた曜日や場所で徒歩で行われ、茨城県や守谷市での事件に即応したキャンペーンも実施されています。

各種イベント時や青色パトロール車を使用して広報・啓発活動を行い、市内で発生している事件の時期に合わせて防犯活動を実施しています。

学校とボランティア団体が連携し、子供たちのための安全安心な環境構築を目指しており、「あいさつ」と「こえかけ」が重要とされています。

課題として、ボランティアの高齢化、後継者不足、若者の参加率の低さが挙げられています。