学園ニュース

守谷を知るコース 第11回

「お巡りさんに聞く」

今回は取手警察署生活安全課および交通課より現役警察官の講師お二人をお招きしての講座でした。

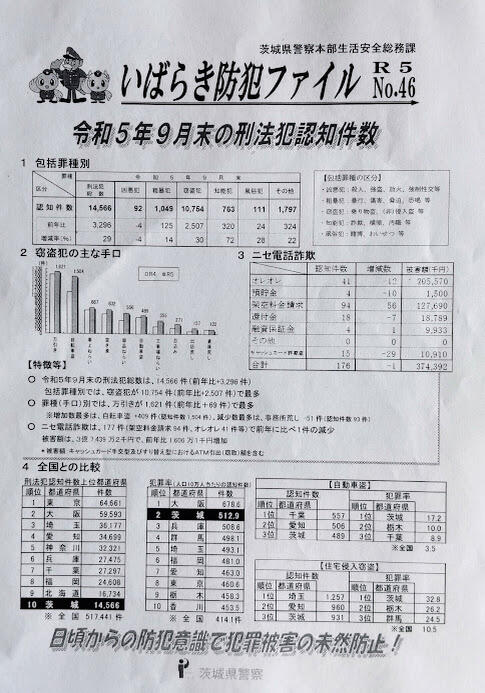

まず茨城県でも守谷市でも窃盗犯が増えていて、今年9月までの守谷市内の窃盗犯件数は319件で、昨年より72件増加。

特に茨城県は人口10万人当たりの「自動車盗」(全国平均の約5倍)と「住宅侵入窃盗」(全国平均の約3倍)の犯罪率は全国ワースト1位という状況です。

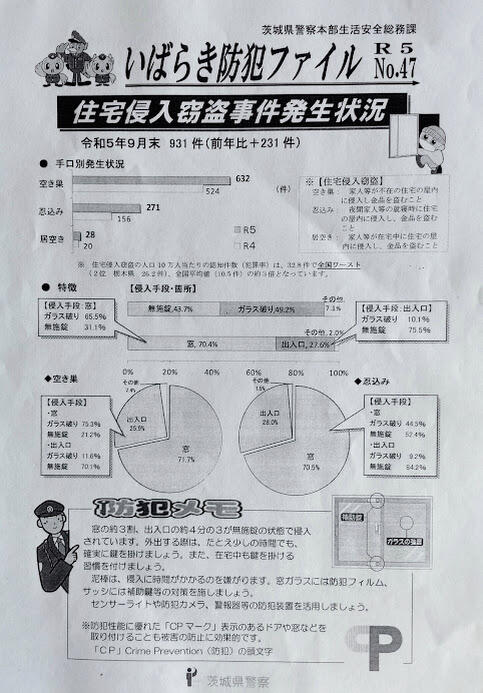

「住宅侵入窃盗」では窓の約3割、出入り口の約4分の3が無施錠の状態で侵入されているので、外出する際はゴミ出し等の少しの時間でも確実に鍵をかけることが大切です。

また泥棒は侵入に時間がかかるのを嫌い、5分以上かかればあきらめるそうです。

窓ガラスには防犯フィルム、サッシに補助鍵等の対策をすることも必要ですね。

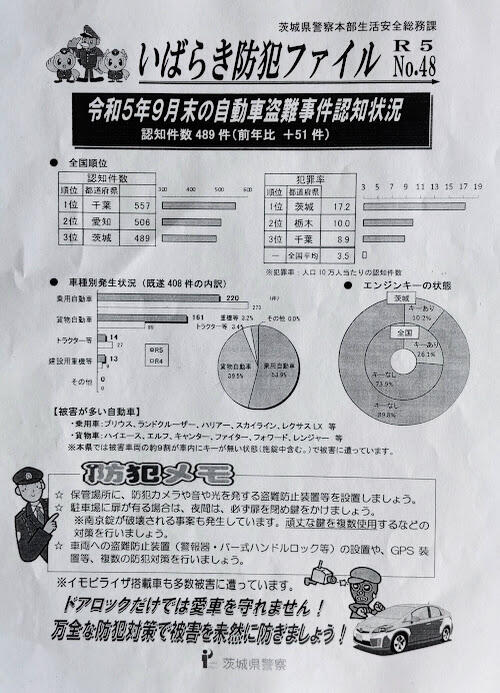

「自動車盗難」を防ぐには、防犯カメラや音や光を発する盗難防止装置の設置や、駐車場の扉がある場合は夜間は必ず扉を閉めカギをかけることが大切。

また車両の盗難防止装置(警報器、バー式ハンドルロック等)の設置など複数の防犯対策が必要です。

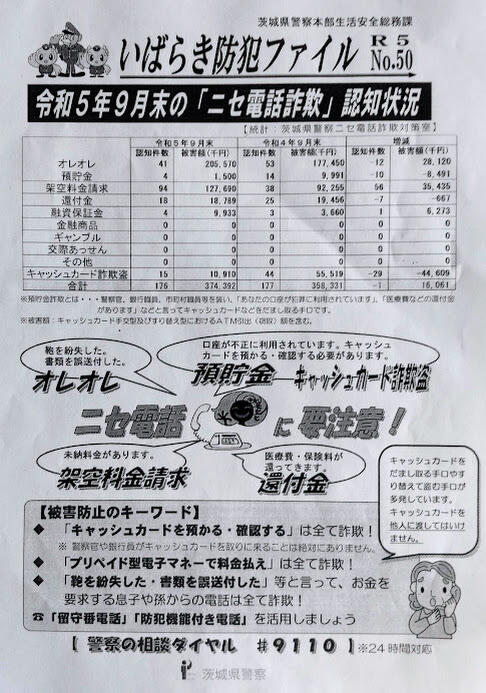

「特殊詐欺」の中で今年はパソコンのサポート詐欺が増加しており、PCがウイルスに感染したのでその復旧にコンビニで電子マネーカードを買ってくるよう指示される事例がありますが、これは詐欺です!!

茨城県警察の防犯アプリ「いばらきポリス」をダウンロードして、身の回りの犯罪等の発生情報を確認することができます。

続いて交通事故の死亡者は、コロナ禍の行動制限が緩和されてから増加しており、茨城県は全国ワースト10位です。

飲酒運転は犯罪です!

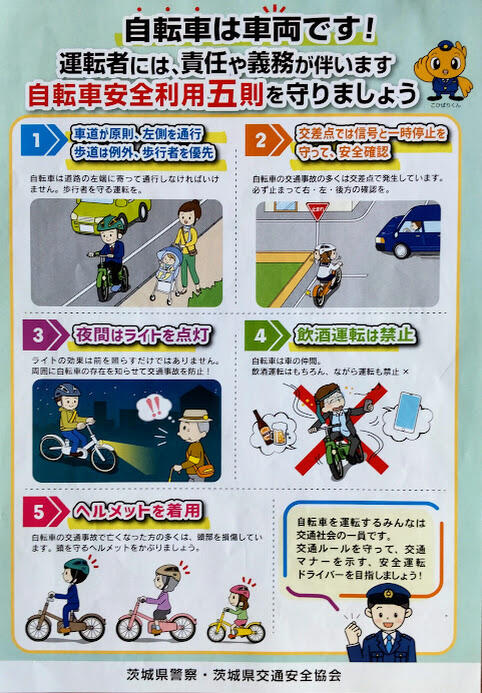

そして自転車は車両です!

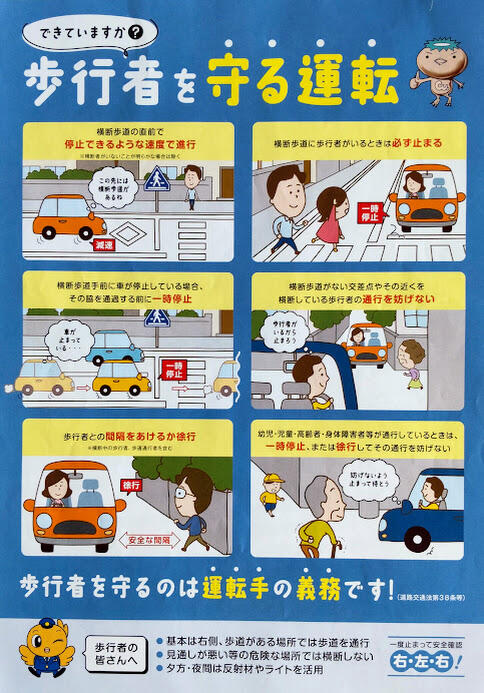

歩行者を守る運転に心がけましょう!

横断歩道に歩行者がいるときに車を停止する率は

長野県は7割ですが、茨城県は3割しか止まらないそうです。。。

「エリア38」

「エリア38」とは道路交通法第38条に「横断歩道を横断しようとしている歩行者がいるときは一時停止しなければならない」旨が定められていることがネーミングの由来で、横断歩行者保護意識を住民とともに高めるエリアを認定するもので、守谷市松並青葉地区が県内で初認定されました。

受講者からはいろいろな質問が相次ぎましたが、講師の方には真摯にお答えいただき充実した講座となりました。

守谷を知るコース(第10回)

守谷を知るコース10回目は、「もりあぐ(もりや循環型農食健協議会)」の活動。

もりあぐ代表理事の伊東さんがお話を聞かせてくれました。

もりあぐは守谷市の地産品に着目して、農作物や食品、健康を有機的につなげることで、地域資源の有効活用と持続的な地域活性化の好循環を狙っています。

もりあぐメンバーは、守谷の生産者である「大八洲開拓農業組合」や「まーの農園」、加工業の「お菓子の店メープル」、「藤井商店」、飲食店の「さくら坂VIVACE」、「ちばらぎ珈琲」など。

また、医療の「悠翔会」や「K-STYLE」など幅広い職種のメンバーです。

主な活動としては、

「グリーンツーリズム事業」

守谷の自然や街を案内して見て食べて買ってもらうツアーを開催。

畑や田んぼなど自然を感じて、守谷産の野菜を食べて、お土産も買えるという守谷を満喫出来るツアーです。

「直販販促事業」

駅前でのふるさ都市もりや朝市やさくら坂メルカートル、ふるさとみずき野朝市と地域の飲食をメインとした直売を展開。

特に第一日曜日開催の守谷駅前の朝市は80店舗を超える大規模な朝市で毎月賑わっていますね。

「商品開発・メニュー開発事業」

ほうれん草パウダーを使ったほうれん草パスタを商品化(今は停止中)

守谷の飲むヨーグルトを使ったヨーグルトタルトの販売促進。

守谷産の常陸秋そばを利用した蕎麦焼酎は市内の酒屋で購入出来るそうです。

「都市近郊農業モデルの構築事業」

茨城大学農学部との連携もとっており、農研機構との共同研究。

農作物の試作や1DAYキャンパスを開催したこともあるそうです。

コロナ禍における新たな活動としては、ドローンを使った最先端農業の推進や、テイクアウト・デリバリー事業を展開。

途切れることなく、さまざまな活動をされているんですね!

また伊東さん自身は、ブランチ守谷に頑張る人を応援し、後押しするスタートアップ施設を招致して、テレワークや起業の手伝いをされています。

そして2024年春には、守谷市内に看護やコミュニティスペースなどの新施設が出来るそうです。

これからもますます精力的に活動していく、「もりあぐ」が楽しみですね!

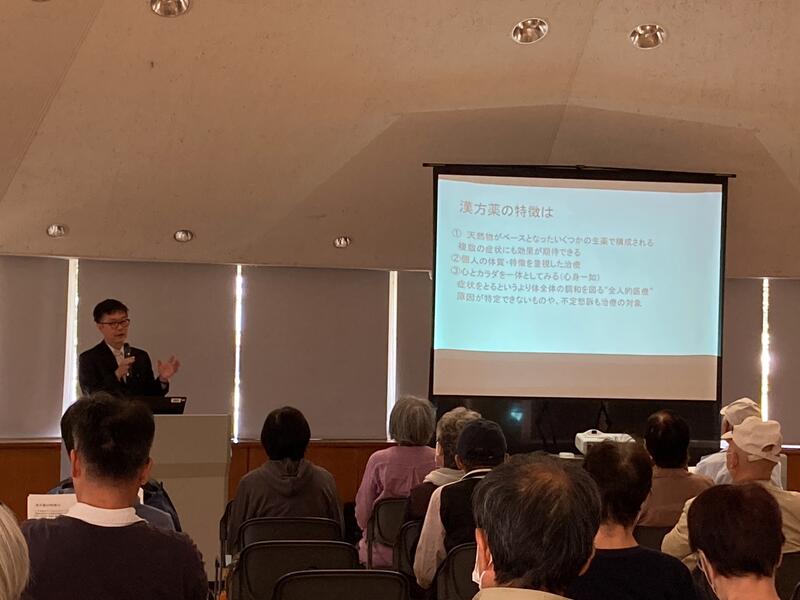

公開講座「漢方薬を用いた高齢者のこころとからだのケア」

今回の公開講座は、「漢方薬を用いた高齢者のこころとからだのケア」ということで、筑波大学人間総合科学研究科 水上勝義先生にご講演いただきました。

金木犀の香りが漂う、秋晴れのお天気の中、参加者にお集まりいただきました

まずは、漢方薬の特徴と、西洋薬の違いについて。

西洋薬は、、、検査異常を確認し、診断のもと薬を選択する。科学的根拠(エビデンス)が強い。

漢方薬は、、、症状から選択する。検査異常がない不定愁訴でも使える。ストレス関連の症状にも良い。科学的根拠(エビデンス)が弱い。

ということで、漢方薬の良いところは、身体・精神の両者の症状に適応できる。副作用で西洋薬の使用が困難な時やはっきりとした診断は出ないが何となく体がだるいというときにも適用できるということです。

いくつかの主要な漢方薬をご紹介いただき、その効果などを教えていただきました。

それにしても、漢方薬の薬名は読むの難しいですね。。。

半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう):認知症患者の肺炎リスクや嚥下障害の改善効果

酸棗仁湯(さんそうにんとう):睡眠薬減量効果

人参養栄湯(にんじんようえいとう):認知機能とうつ改善効果

薬の袋に番号がついていますが、これは保険適用で薬局でもらえるようです。

漢方薬を処方してもらいたくても、どこの病院やクリニックで処方箋をもらえるのかは、各自で情報を収集する必要がありますね。

ぜひ、漢方薬と西洋薬を上手に使い分けたいですね!

いきいきシニアコース(第10回)

「植物と暮らす」の第二回目は「園芸植物の種類や求め方」と題し、ジョイフル本田さんでの校外授業で、

前回同様アドバイザーの塚田さんより、実際にジョイフル本田さんの店頭で現物を見ながらお話を伺いました。

春の球根は今が植え時で、種の情報は袋の裏に「蒔き時」や「管理の仕方」が書いてあるので、よく読んでから植えること。

そして売り場には専門のスタッフがいるので是非聞いていただきたいとのことです。

売り場に入って一番目立つところは現在ハロウィンの飾りつけになっていますが、イベントに合わせて変えるので来月からはXmasのモミの木でいっぱいになります。

日本の土地は酸性が多いのでブルーベリーは簡単に植えられるそう^^

そして低木のシュラブや多肉植物のセダムは暑さや乾燥に強くお手入れが簡単なので、葉色で楽しむローメンテナンス植物だそうです。

また「苗の選び方」のポイントについても伺いました。。。

さてここで質問です。

イチゴは野菜でしょうか?それとも果物でしょうか?

<答え>野菜でもあり果物でもある。

イチゴは畑にある時は野菜で、店頭に並んだときは果物だそうです(知らんかった~)

そんなやり取りをしながら、楽しく学べた講座でした。

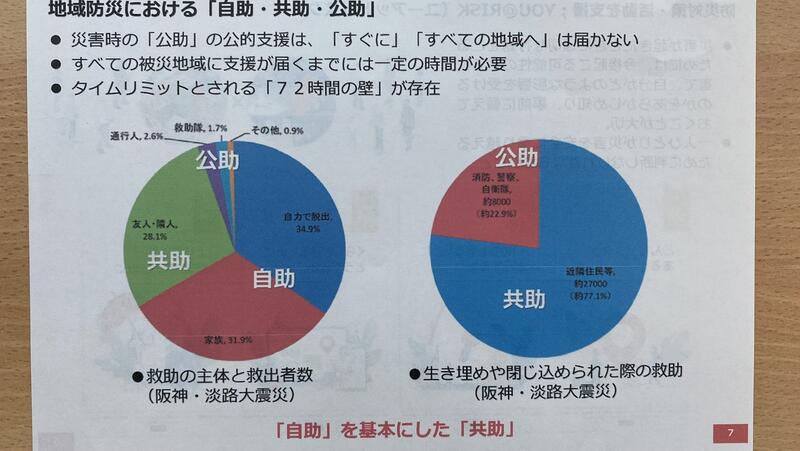

まちづくり協議会コース(第9回)

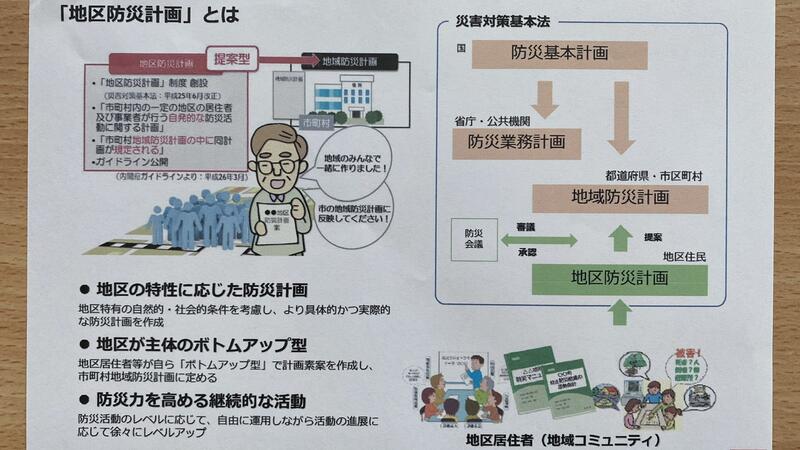

地域防災ファシリテーター養成講座

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

主任研究員 工学博士 李てよん氏

5回の講座が始まりました。

1回目は防災活動の考え方を学ぶ

公助(消防、警察、自衛隊)の割合がかなり低かった事がわかる。

自主防災組織や地区防災計画を地域住民で確立することが大切である。

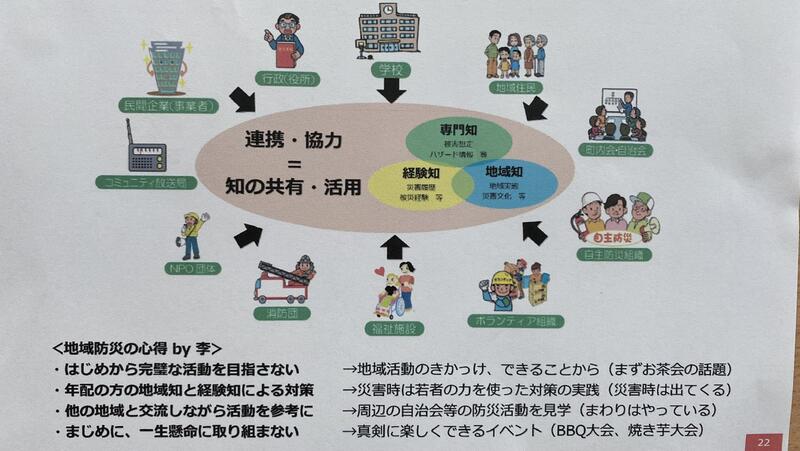

地域防災における「知」の共有と活用

地域の防災力を高めるには、様々な地域コミュニティの連携・協力が重要(共助)

地域と学校の連携事例(こどもの安否確認)、地元事業所の協力事例(避難所運営)のお話しがありました。

最後は、PCを使って、(防災対策・活動を支援するツール;YOU@RISK)というサイトを学生が検索しながら、守谷市の災害時状態を調べるという授業になりました。

災害が起きた時に適切な行動をとるためには、今後起こる可能性のある災害で、自分がどのような影響を受けるのかをあらかじめ知り、事前に備えておくことが大切である。

2回目はさらにPCによる演習となります。

いきいきシニアコース(第9回)

「緑を親しむ心豊かな健康ライフ」のテーマで、10月は「植物と暮らす」ということで、

ジョイフル本田のアドバイザー塚田さんにご講義いただきます。

今回は、「園芸の基礎知識と園芸植物の育て方」について、教えていただきました。

園芸植物を栽培する前の基礎知識として、植物の葉、根、茎、花(果実)のそれぞれの役割を学びました。

葉:光合成をし、養分を作る.水を吐き出すポンプの役割

根:水を集める.養分を貯蔵する

茎:根と葉をつなぐパイプ役.葉や花の基礎となる部分を作る

また、植物の家となる「土」や「肥料」についても詳しく教えていただき、いろいろな肥料をまけばよい

のではなく、植物に対する理解をもっと深める必要性を学びました。

次回は、ジョイフル本田@守谷店にて校外授業です!!

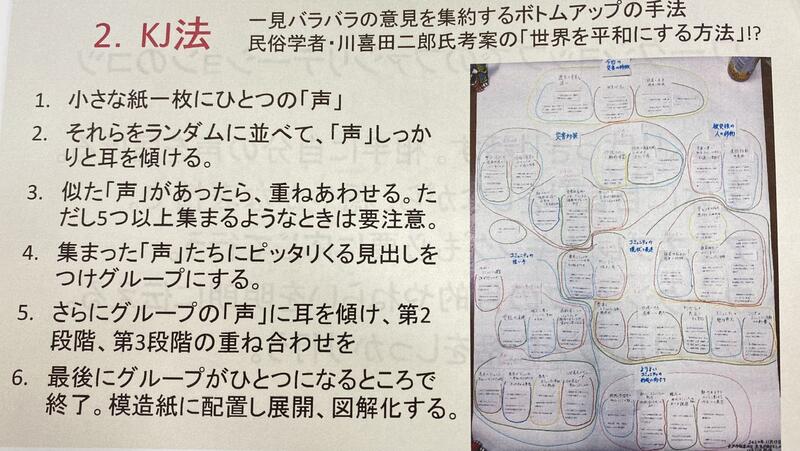

まちづくり協議会コース(第8回)

地域住民のニーズをつかむ手法を学ぶ

第2回目は

対話的なワークショップを通して地域住民のニーズをつかむ実践を試してみましょう!

ワークショップでのファシリテーションのこつ

⌑ゆっくりはっきり話す。相手に自分の声を届ける。

⌑全体に目配りをしながら、穏やかな表情で。

⌑アイスブレーキング(解きほぐす、リラックスさせる)も必要に応じて行う。

⌑ワークショップの目的やねらいを明確に伝える。

⌑シェアリング(共有する)と総括をしっかり行う。

対話的なワークショップ

1.ブレインストーミング(アイデア出しのための基本的な方法)

・思いついたことは発信してみる。

・いけんをできるだけたくさんだす。

・他の人の意見を否定しない。

・建設的に発展させる意見は大歓迎。

2.KJ法

3.ワールドカフェ

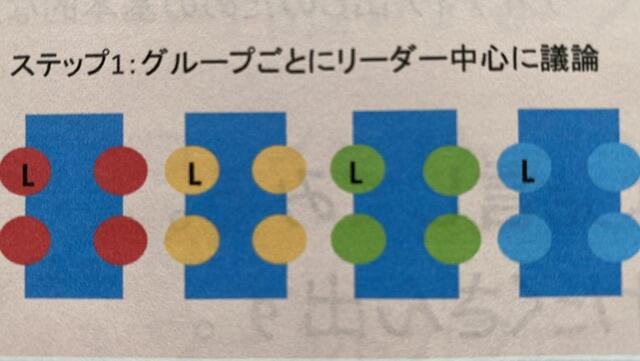

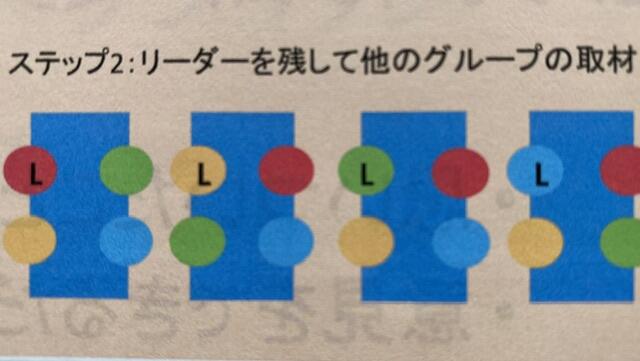

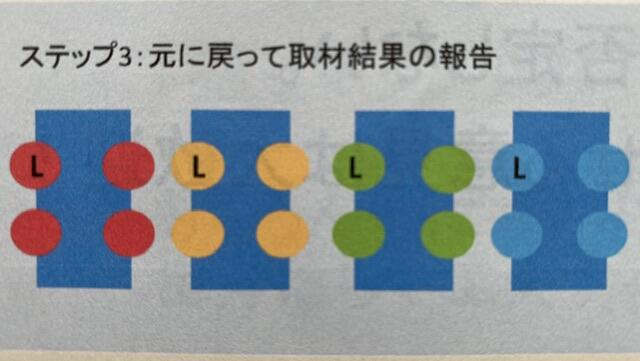

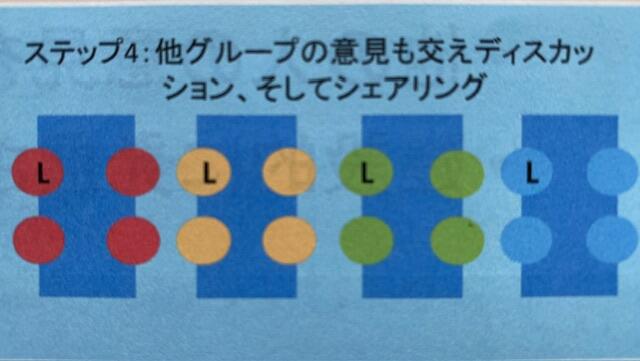

今回の授業ではワールドカフェ

(比較的参加人数が多くても、全員が声を発し、また多くの声が聞こえてくる方法)を体験しました。

4人のグループを4箇所つくり、まずはリーダーを決め、リーダーは固定。リーダーⓁ

テーマは『守谷市のファンを増やすためには』です。

➘

➘

➘

盛んな意見交換が行われました。

最後にリーダーが自分のグループのディスカッションをまとめ、報告しました。

短い時間でしたが実践体験で何か掴むものがあったのではないでしょうか。

守谷を知るコース(第8回)

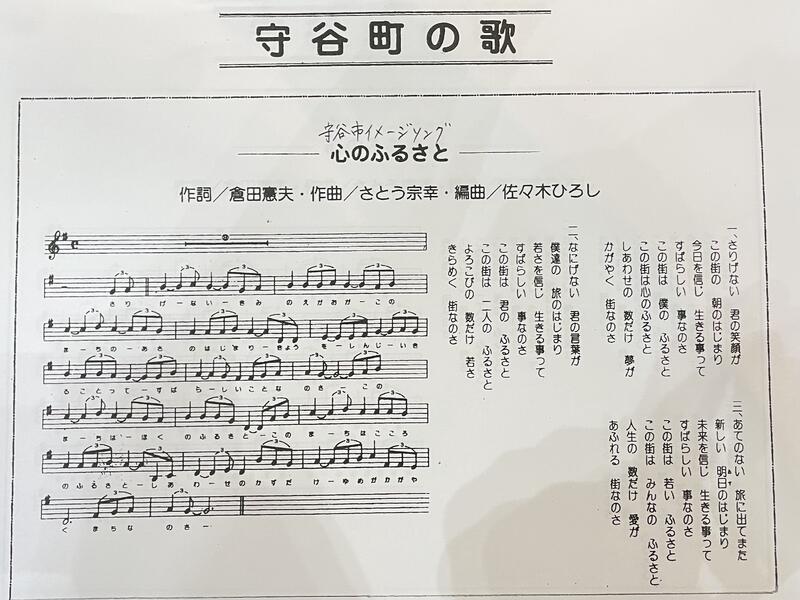

守谷を知るコース8回目は、芸術の秋にふさわしく音楽を楽しむ贅沢な講座になりました。

「地域に根差した音楽活動」ウィンドアンサンブル守谷のみなさんが講師です!

総勢41名と、ほぼ全員の楽団員さんが来てくださいました。

まずは、ウィンドアンサンブル守谷の歴史と活動を門池さんがお話してくださいました。

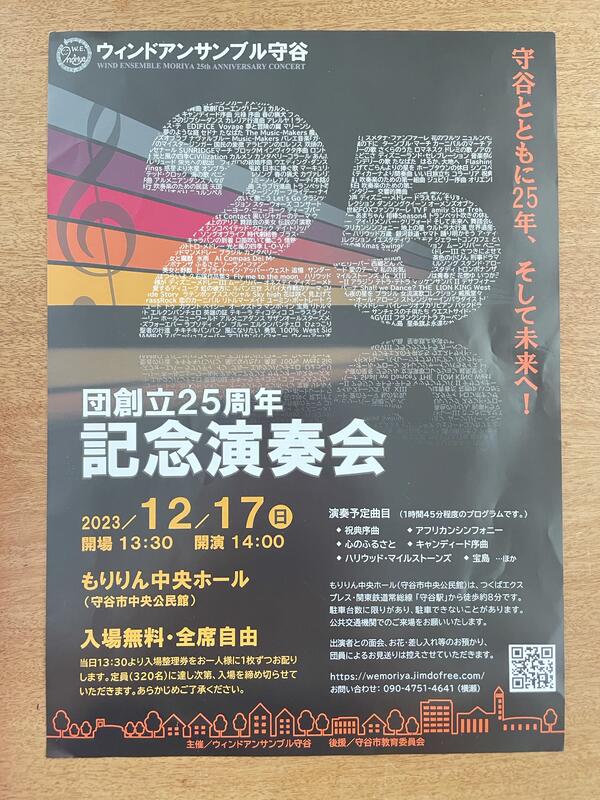

守谷で活動する吹奏楽団「ウィンドアンサンブル守谷」は今年で25周年を迎えました。

30年ほど前に児童合唱団で門池さんと管楽器を吹くお母さんとの出会いが楽団の歴史の始まりです。

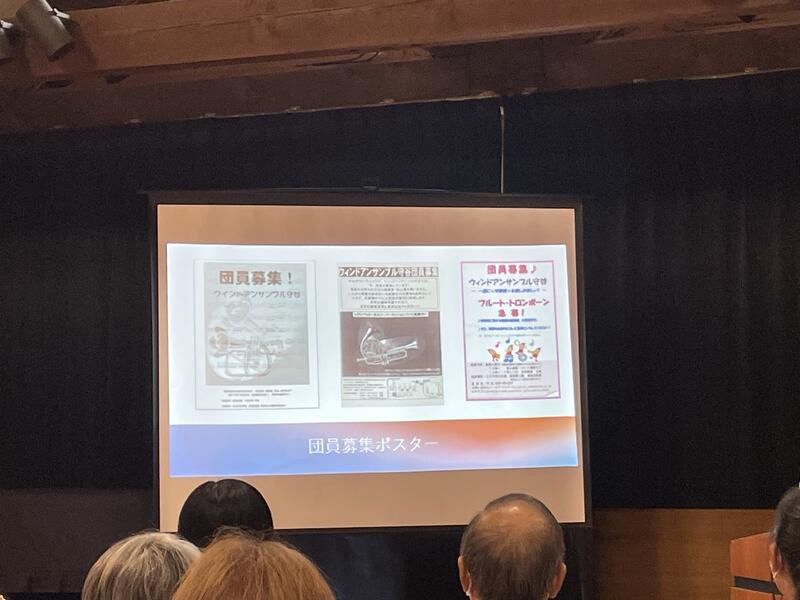

吹奏楽団を立ち上げる決断をし、市役所に相談をしてポスター作成。

15人が集まり、ウィンドアンサンブル守谷が結成されたそうです。

知らない者同士がポスターだけで集まり、少しずつ増えていき、練習を重ねて、初めての演奏は北守谷公民館開館記念発表会。

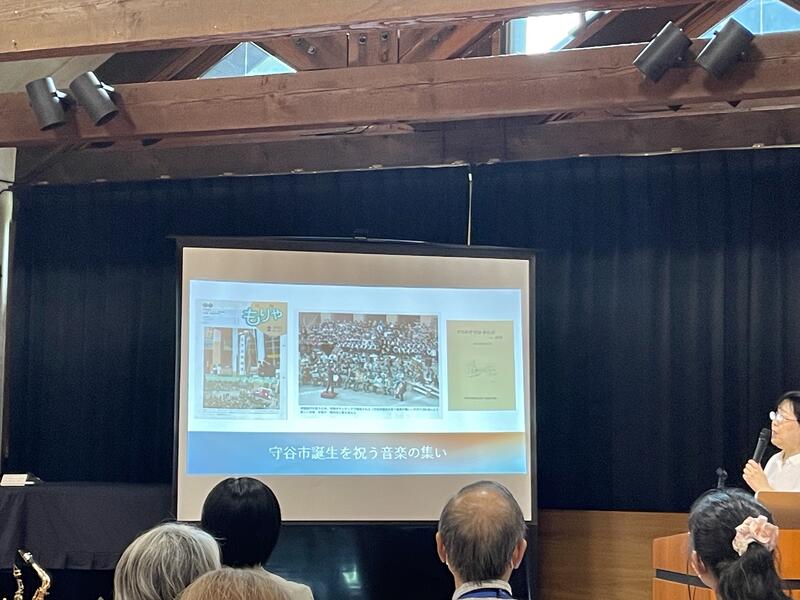

2002年の市制施行イベントに参加し、同年に自主コンサート・第一回定期演奏会を開催しました。

吹奏楽はさまざまなジャンルの曲を演奏できるので、クラシックや映画音楽、ジャズ、演歌、アニメソングなどなど。

大人も子供も楽しめる演奏は、各種イベントから、商業施設、老人ホーム、小学校、保育園などたくさんの演奏依頼がくるそうです。

団の特徴としては、母体はなく音楽が好きで楽器を吹きたい人が集まり、ブランクや経験は問わず、誰でもが入れる楽団です。

年齢層も幅広く中学生から人生経験豊富な年代まで3世代にわたり、お子様連れの方もいるとのこと。

みなさんの笑顔からアットフォームな雰囲気が伝わってきました。

生の演奏を目の前で、楽しい音楽をみなさんに届けたい、市民のみなさんと共に音楽を楽しみたいとの思いが詰まっています。

後半はお待ちかね!

ウィンドアンサンブル守谷による演奏を聴かせていただきます。

守谷を知るコースの受講生だけのために演奏してくださるとは嬉しいです!

1曲目は、心弾むワクワクする行進曲!ワーグナーの「双頭の鷲の旗の下に」

2曲目は、「時代劇絵巻」懐かしい時代劇のテーマソングメドレー。水戸黄門に始まって、銭形平次や大江戸捜査網、暴れん坊将軍と各時代劇の名シーンが頭に浮かびました。

3曲目は、「山の音楽家」にのって楽器紹介です。知ってる楽器もあれば、初めて聞く楽器の名前もあって、楽しく知ることができました。

4曲目は、「ハリウッドマイルストーンズ」ハリウッド映画のメドレーです。

ジョーズの不気味な低音からのドキドキ感、インディジョーンズでは思わず腕を振りたくなり、ETの曲では夜空を自転車で駆け抜ける名場面を思い出しました。

5曲目は、守谷市のイメージソング「心のふるさと」守谷の歌があったのですね、守谷音頭しか知りませんでした。素敵なコーラスと共に聴かせていただきました。

6曲目は、陽気なイントロが楽しい「宝島」吹奏楽の名曲の一つです。さわやかでウキウキするメロディはラストにふさわしい演奏でした。

アンコールでもう一曲!

「星条旗を永遠なれ」こちらも題名は知らなくても誰もが聴いたことがあるであろう名曲です。途中からは演奏と共にみんなで手拍子をして、最後は大拍手で演奏会は終了。本当にありがとうございました!

知っている曲や懐かしい曲など、身近な曲目が多いので、吹奏楽を聴いたことがない人でもたっぷり楽しめる演奏で、あちらこちらから演奏依頼があることに納得です。

目の前で迫力ある演奏をたくさん聴かせていただき、とても素晴らしく楽しいひとときでした。

12月17日には、守谷市中央公民館にて「団創立25周年・記念演奏会」が開催されるとのこと。

是非、聴きにいきたいです♪

いきいきシニアコース(第8回)

「緑を親しむ豊かな健康ライフ」をテーマに「緑と人の健康」第2回は

植物の利用とその効果ーアロマセラピーと園芸療法について

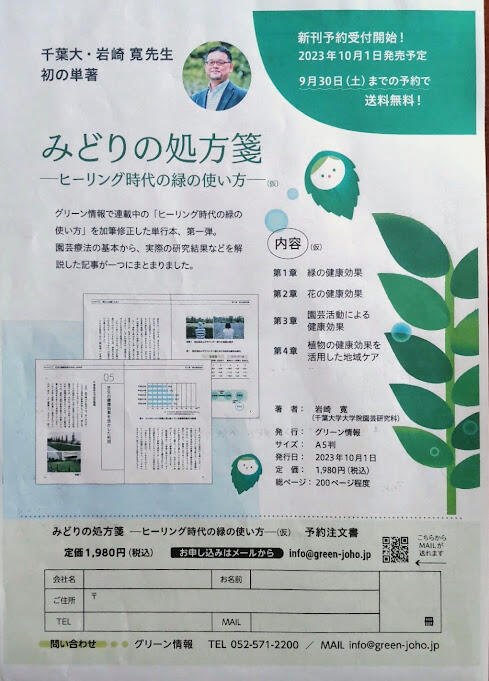

引き続き千葉大学准教授の岩崎先生にお話を伺いました。

<アロマセラピー>

植物の香りが注目されている理由

植物の香りは古くから研究されてきましたが、あまり学術的には認められておらず、化粧品や食物を扱う香料会社やその生産を行う農学系の一部でのみ行われてきました。しかし近年は植物の香りに関する研究が進み心身への効果が明らかになってきました。

特に人々の精神的な疲労を癒す効果があることから植物の香りが注目されているそうです。

植物の香りの効果について医学的に証明された例について紹介いただきました ↑

香りと性差ー香りの認知には男女差があることを今回初めて知りました。

香りに対し敏感なのは男性?それとも女性?

答えは男性だそうです。

理由は人間の本能で子孫保存のため男性は女性を見つけなければならない。

女性は香りをつけてみつけてもらう・・・

大変興味深いですね。

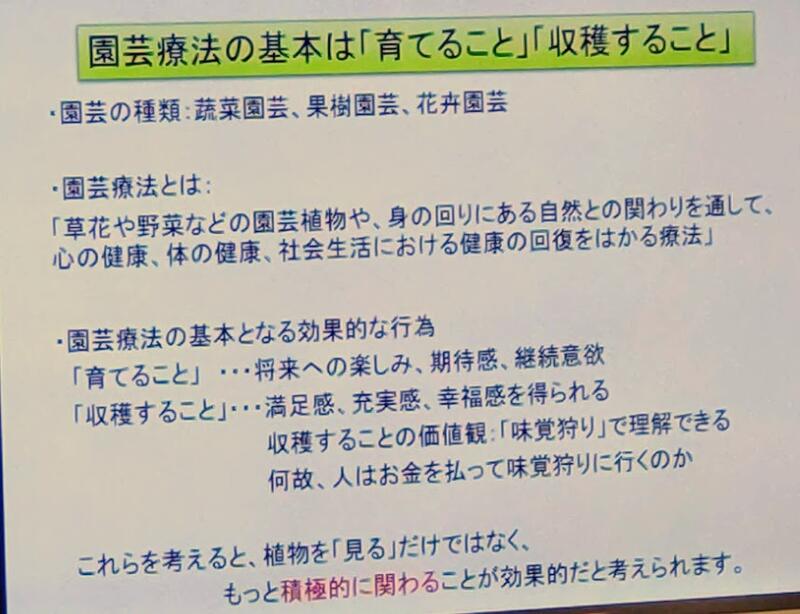

園芸療法の基本は「育てること」「収穫すること」

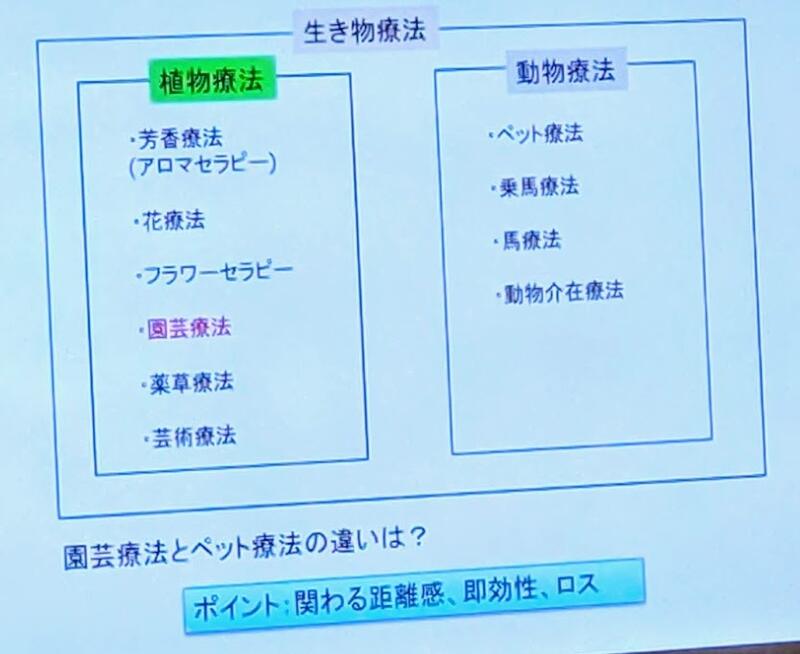

「生きもの療法」としての「園芸療法」と「動物療法」の違い

動物:とても近しい関係になる、反応が早く、能動的

植物:適度な距離の関係である、反応が遅い、受動的

そして岩崎先生の研究室で実施している園芸療法の具体例の紹介

・高齢者施設での実践

・リウマチ患者に対する効果検証

・特別支援学校における効果

・がん緩和ケア病棟および看護師に対する園芸療法

など。

最後に岩崎先生が執筆された著書のご案内がありました。

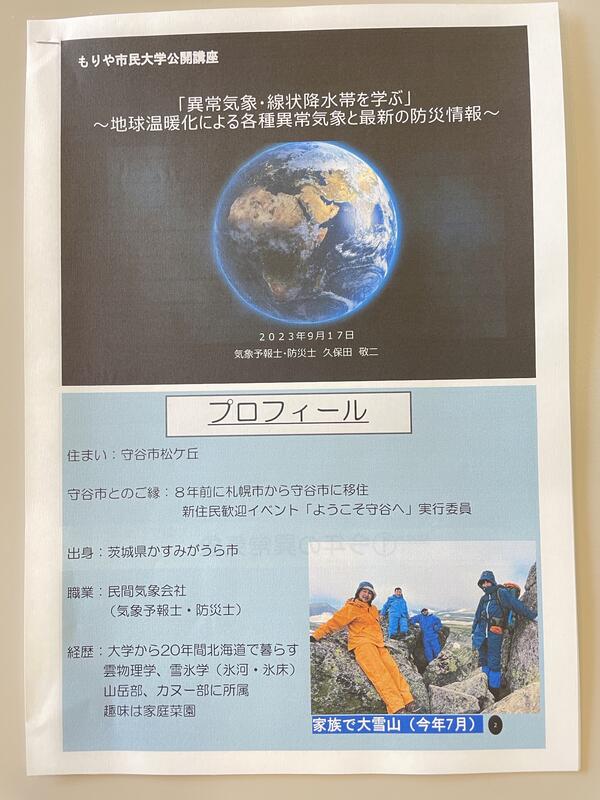

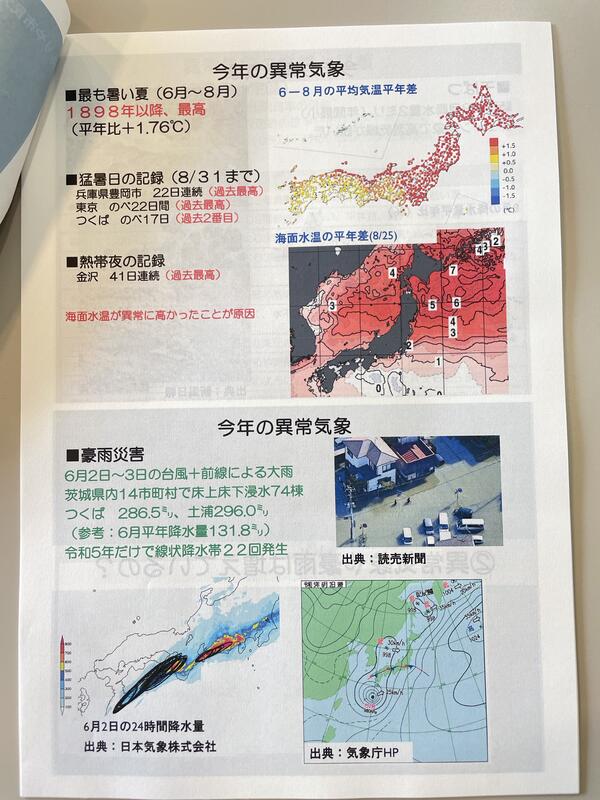

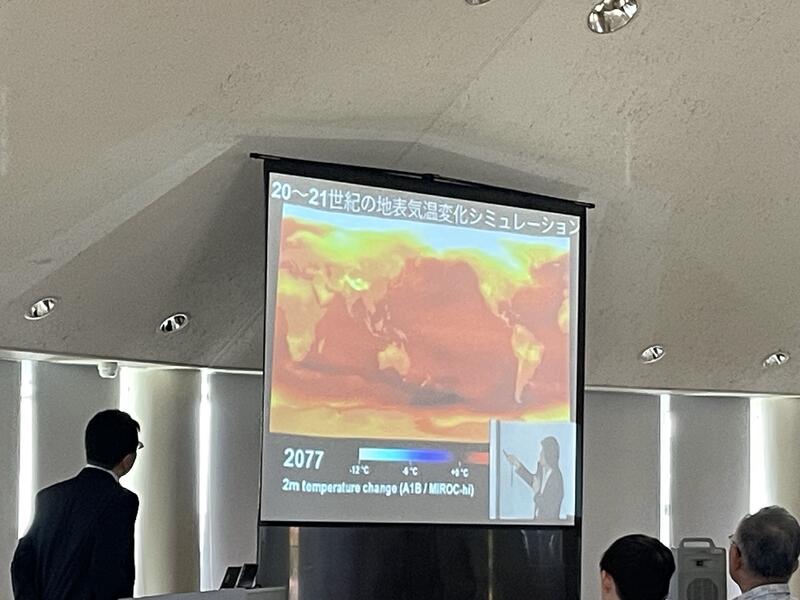

公開講座「異常気象・線状降水帯を学ぶ」

今回の公開講座は、「異常気象・線状降水帯を学ぶ」

近年よく耳にする「線状降水帯」について、守谷市在住の気象予報士・久保田さんの講座でした。

まずは、つい最近の9月8日の茨城・千葉・福島の集中豪雨の話からスタートです。

記録的な短時間の豪雨が海岸沿いで起こり、日立では市役所が被害にあいました。

今年に入って線状降水帯が51回も発生しているそうです。

今年は最も暑い夏になり、猛暑日の記録を塗り替え、熱帯夜も長く続いています。暑いのは海水温が高かったことが原因で海の影響からだとか。

ちなみに熱帯夜とは、夜間の間25度以下にならない夜。気象の夜間の定義の時間って18:00〜6:00だそうです。

日本の温暖化のペースは早くなっていて、平均気温が上がり、特に北の方が上がりやすいとのこと。

確かに北海道は涼しいイメージがありましたが、今年の札幌や旭川はとても暑そうですね。

20〜21世紀の地表気温変化シュミレーションを動画で見ました。だんだんと赤くなっていき、2100年には真っ赤に!

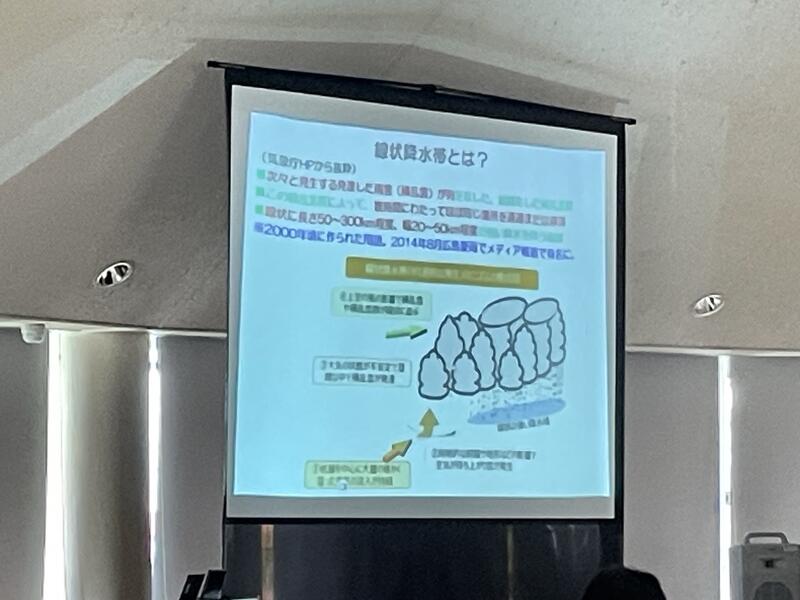

「線状降水帯」は2000年に作られた言葉で、2014年8月の広島豪雨がキッカケでよく耳にするようになりました。

積乱雲がたくさん集まり動いたり、停滞したりして同じ場所にいる状態。

線状降水帯と言えるには6つの条件が必要で、その条件がなかなか難しく、全部の条件を満たさないと線状降水帯と発表できず、事前に知ることが難しい。今のところ15%程度は当たるので、少しずつ解明され改善されていくそうです。

集中豪雨の3分の2は線状降水帯。発生しやすい地域を調べると圧倒的に南日本が多く、九州や四国など。意外に栃木が地形的に発生しやすいそうです。

発生しやすい時期は東日本が9月(台風と秋雨前線)、南日本が6〜7月(梅雨前線)

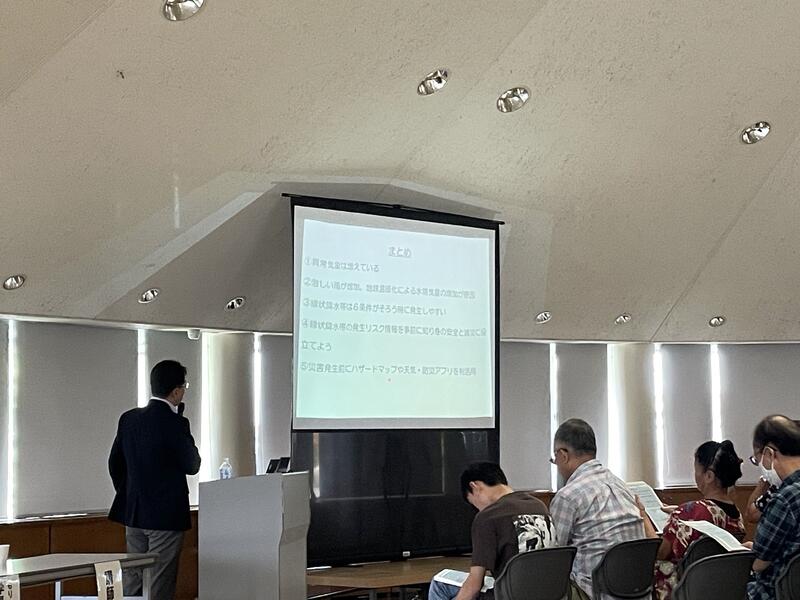

最後に災害前に知っておきたいこととして。

・ハザードマップは最新のマップを最低限知っておきましょう。

・防災アプリを利用しましょう。おすすめは「NHKニュース防災アプリ」、天気は「YAHOO!天気」がわかりやすいそうですよ。

これから台風が多く発生する季節です。

さっそく、アプリを入れて、ハザードマップをチェックしたいと思います!