学園ニュース

守谷を知るコース・第一回

2023年度の守谷を知るコースが始まりました!

さまざまな守谷を知って学べるこのコースは、今年も盛りだくさんな内容になっています。

第一回は、「守谷の土と水ーその恩恵を考えるー」

講師は、もりや市民大学の宮﨑学長です。

まずは、宮﨑学長の挨拶から。たくさんの本を出版されています。

宮﨑学長は東京大学名誉教授であり、渋谷ハチ公で知られる上野先生の100年後輩だそう!

思わず、教室内にどよめきが!

講座はまず、「守谷の水」守谷の標高について。

守谷市は15m以上の標高の土地が多く、周辺の市と比較しても高いそうです。

学長が守谷市に越して来られたときに、国土地理院で5万分の1の地図を元に守谷市内の標高を色付けして調べたとのこと。

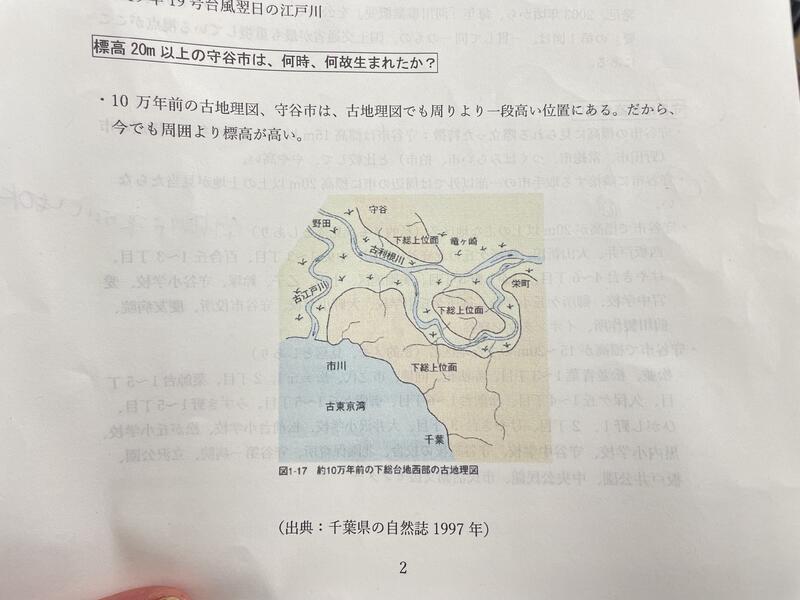

10万年前の古地理図を見ても、守谷の土地は高く、縄文海進で海水が来た様子や貝塚との関係を見ても標高が高いことが分かります。

はるか昔から、守谷の土地は高い場所にあったのですね!

続いて、「守谷の土」について 。

守谷の土は関東ローム層で暑さが1m〜5mの火山灰土です。その下には常総粘土があります。

守谷の表土は7〜8割が空間がある構造なので透水性が良くて水はけも良いので畑に適しているそう。

保水性も良いので冬には霜柱ができますが、日本中どこでも霜柱ができるわけではなく、土に空間があるからできるそうです。

守谷市は標高が高いので、洪水から守られる地形であり、恵まれた土壌を持ち、その自然の恩恵に感謝しましょう。と講義は締めくくられました。

自分の生活に関係があり、身近で興味深い内容に講義の時間があっという間。

自分の住んでいる場所が恵まれた住みやすい土地だということを実感する講義でした。

守谷市民でよかった!

⭐️おまけ⭐️

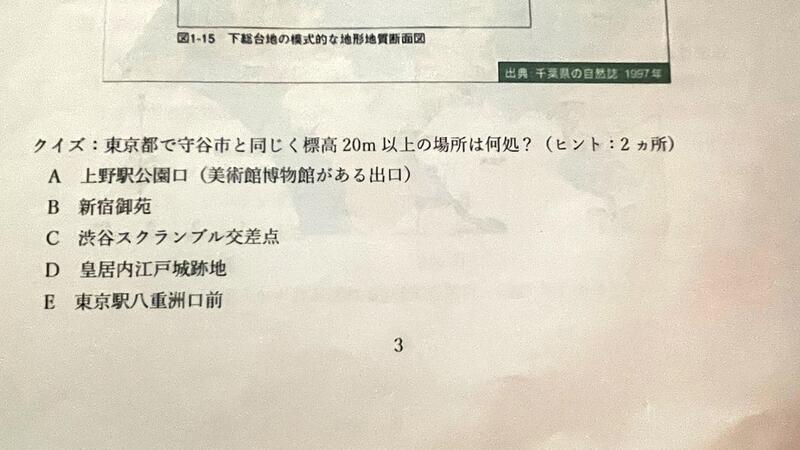

講義の途中でクイズが出ました!

答えは、皇居内江戸城跡地で35mでした!

いきいきシニアコース(第1回)

先週から今年度のいきいきシニアコースが始まっています

参加者26名で、初回は対面にて全員参加となりました。

6月は「目指せ!いきいきシニア」ということで、イントロダクションとなります。

第1回目は「健幸華齢のためのスマートライフ~メタボ対策からフレイル対策へのギアチェンジ~」

ということで、筑波大学名誉教授の田中喜代次先生にご講義いただきました。

健幸華齢とは、「身体の健康だけでなく、幸せに(心豊かに)、そして仲間との交流を愉しみながら、

華やかに齢(よわい)を重ねる」と定義されています。

「運動」と「食事」はフレイル対策における両輪ということで、すべてバランスが

必要であるとお話しくださいました。

たくさんの資料の中にデータを示しながら、また先生のお考えも熱く語られ、

みなさん引き込まれるように熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

人生100年時代!

年間通して、長寿時代にふさわしいシニアの生き方を学ぶとともに、実践しましょう

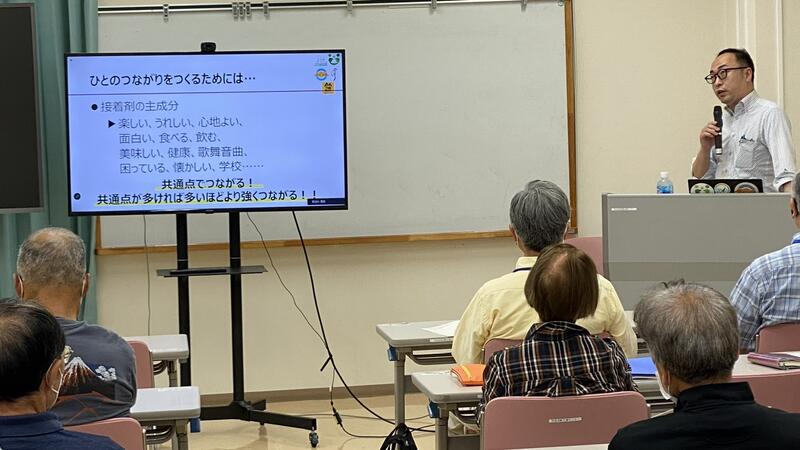

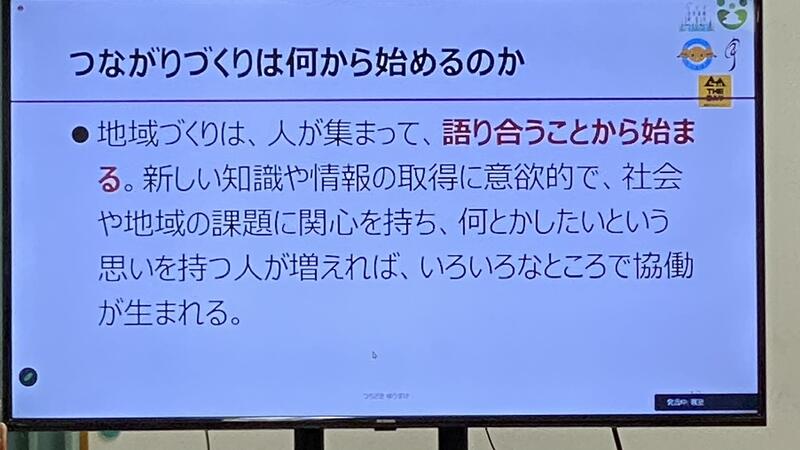

まちづくり協議会コース (第1回)

まちづくり協議会コースの講座が始まりました。

地域自治とまちづくり協議会(第一回、第二回)

土崎 雄祐氏(防災士・社会教育士)を講師に迎え6月は二回にわたり講義が行われます。

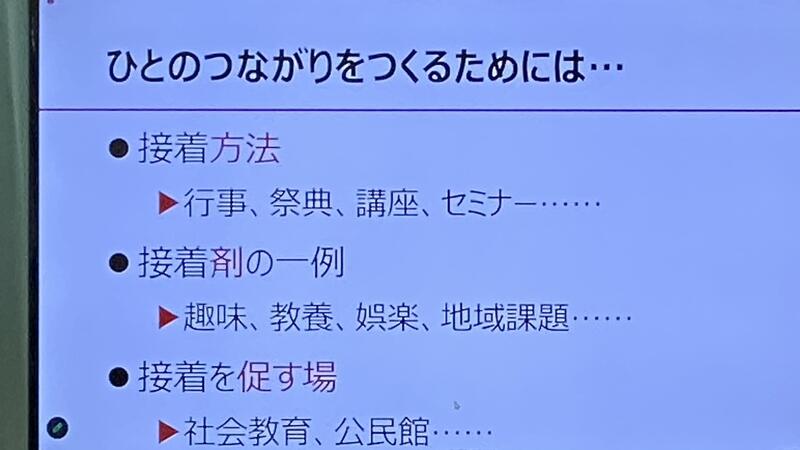

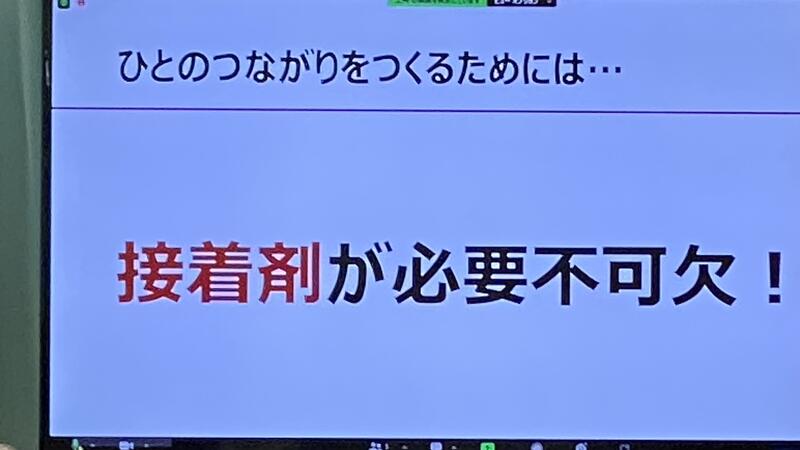

第1回は『まちづくりと仲間づくり』

これからどうしたらよいかを考える前に…気が済むまで語りつくそう!

今日の講座では学生ひとりひとりが自己紹介をしました。皆さんのお話しがとても興味深く、時間が足りなく講義時間が大幅にオーバーしてしまいました。

2023年度 もりや市民大学開講式

本日、中央公民館のホールにて「2023年度もりや市民大学」の開講式が行われました!

多くの受講生が参加しての開講式。

まずは、もりや市民大学の宮﨑学長の挨拶。

受講方法などのオリエンテーション。

松丸市長の挨拶。

開講式終了後は、さっそく講座が始まりました。

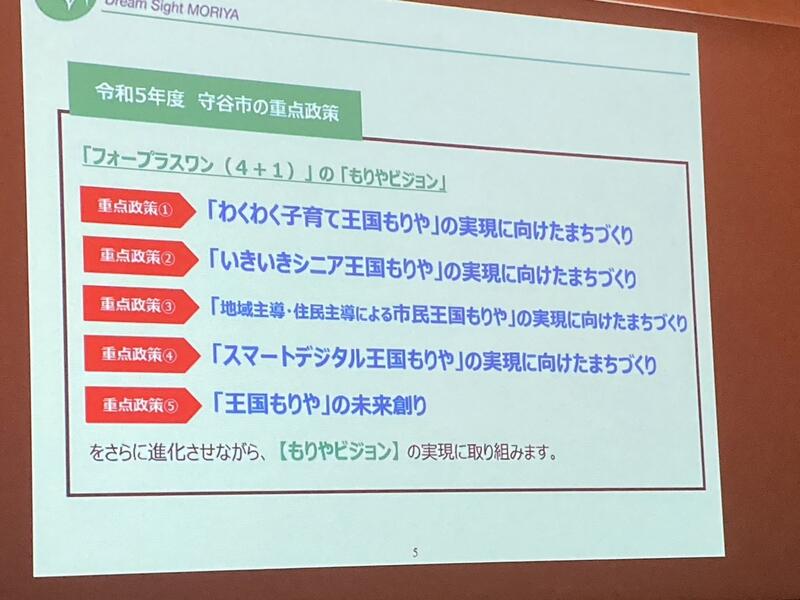

市政講座1「守谷市のまちづくりの取り組み」講師は松丸市長です。

歴史の話から現代の話へ。

そして守谷市の話へと移っていきました。

守谷市は一昨年に人口が7万人を超え、この20年で1.3倍増加したそうです。人口ビジョンではどんどん増えて令和12年にピークを迎える予想。

もりやビジョンは「フォープラスワン(4➕1)」

「わくわく子育て王国もりや」では、小中学校のオンライン英会話や中学校部活動の地域移行と今までの事業の他に新規で「遊育(あそいく)」と子供たちが遊びながら育つ場所を秋から開設の予定だそうです。

他にも新規事業で、戸籍証明書のコンビニ交付が11月から開始とのこと。市役所で交付するより安いそうで、安くて近場で交付できるのは便利ですね。

また、待ち遠しい守谷SAスマートインターチェンジやヤクルト2軍施設を含んだ総合公園の新設、新守谷駅周辺の土地区画整理事業など、市民が気になっている話も聞かせていただきました。

いよいよスタートした、2023年度の市民大学。

守谷を知るコースは、6月17日から

いきいきシニアコースは、6月16日から

まちづくり協議会コースは、6月13日から

各コースの講座が今から楽しみですね!

今年度も、講座の様子を発信していきますので、どうぞお楽しみに!

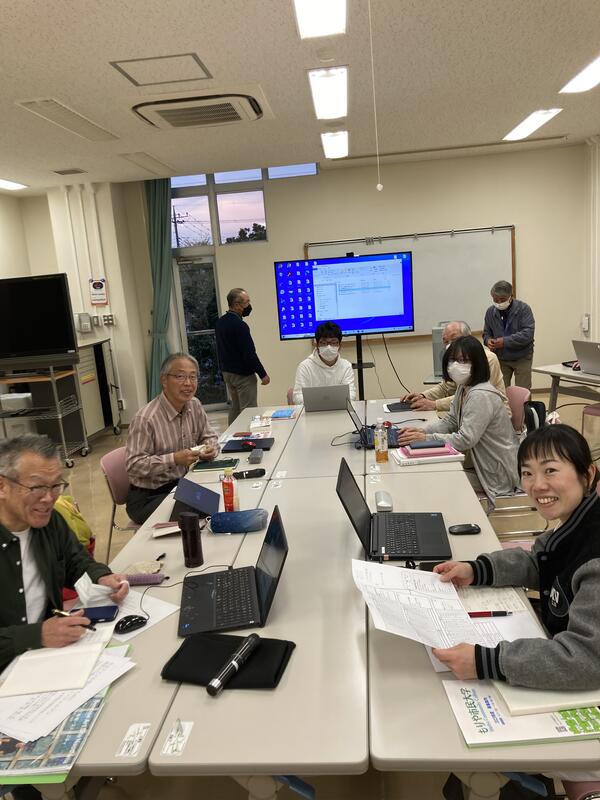

市民科学ゼミ(第20回)

新年度になり、令和5年度の学生募集が始まりましたが、市民科学ゼミは

2年間ですので、4日(火)に、今年度第1回目が開催されました!

この日は、伊藤先生と対面ということで、ゼミ生6人が集合し、

新年度の抱負を一人ずつ発表しました。

また、オブザーバーとして心強い仲間も加わっていただき、今後の展開が楽しみです

※顔出し許可をいただいております。

現在までの進捗としては、、、

以下の3つの大きな柱となる企画が進められており、チームに分かれて、

コンセプトや企画内容を考案しているところです。

①守谷を大好きになる仕組みづくり

②ヘルスツーリズム

③守谷コンシェルジュ

今後は、これらの企画を具体化し、5月あたりに市の担当課と意見交換を

おこなう予定です。

また、具体的になったところで、報告していきます

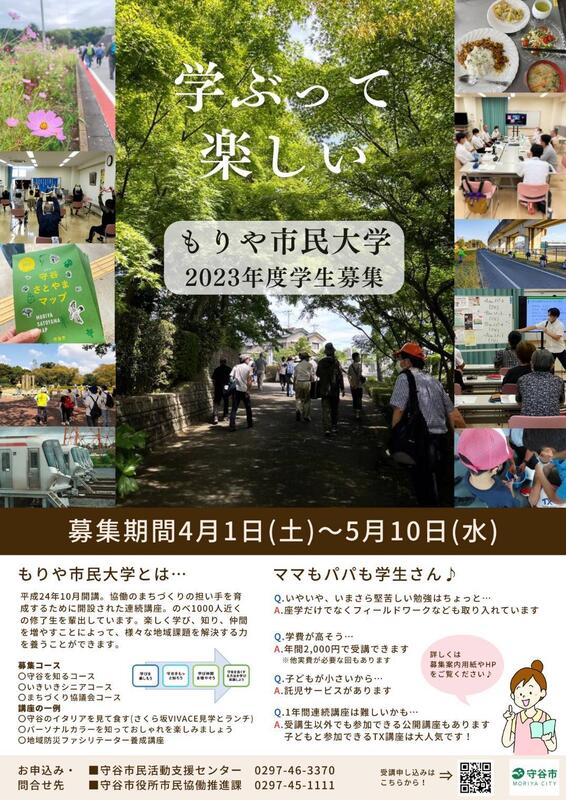

2023年度学生募集スタート!

ぽかぽか良いお天気になって4月に突入。

もりや市民大学2023年度の生徒募集が4月1日から始まりました!

今回は、メインの3コースを簡単に紹介します。

守谷を知るコースは、守谷の自然や環境、企業、歴史など。身近なことを楽しく知って学び、仲間づくりや地域活動に繋がっていくコースです。

いきいきシニアコースは、元気に健やかにアクティブシニアなるべく、運動や体のことなど、様々な視点から学んでいきます。

まちづくり協議会コースは、自分が住むまちや地域をより良く、より住みやすく、まちづくり関して多くの学びを得ることが出来るコースです。

現在の環境やまちづくりなど、知らなかった守谷の一面を多く知って学べる「もりや市民大学」は、とても有意義な時間を得られる講座が盛りだくさんです。是非この機会に受講してみませんか。

まずは、一度、ホームページを覗いて見てください!ポスターやパンフレットが目に止まりましたら、手に取ってみてください。

次回は、コースの内容をピックアップして、更に詳しくご紹介したいと思います。

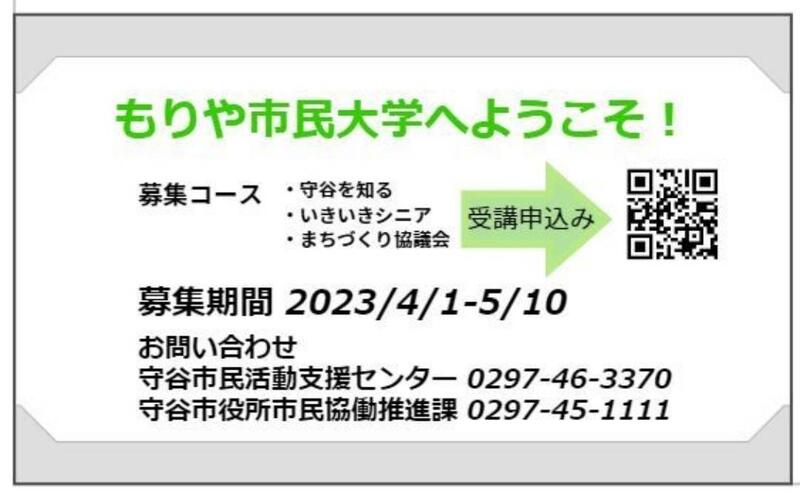

2023年度もりや市民大学

生徒募集期間は4月1日(土)〜5月10日(水)

募集コース

⭐︎守谷を知るコース

⭐︎いきいきシニアコース

⭐︎まちづくり協議会コース

詳細はホームページの「2023年度コース」をご覧ください!

QRコードからもホームページに繋がります!

疑問質問、なんでも気軽に聞いてくださいね!

守谷を知るコース第17回(最終講座)

昨年6月からスタートした、守谷を知るコースも最後の講座を迎えました。

過ぎてみるとあっという間ですね。

守谷の企業や活動、歴史、自然などなど、多くの守谷の知らなかった面を知り、更に守谷に興味が深まったのではと思っています。

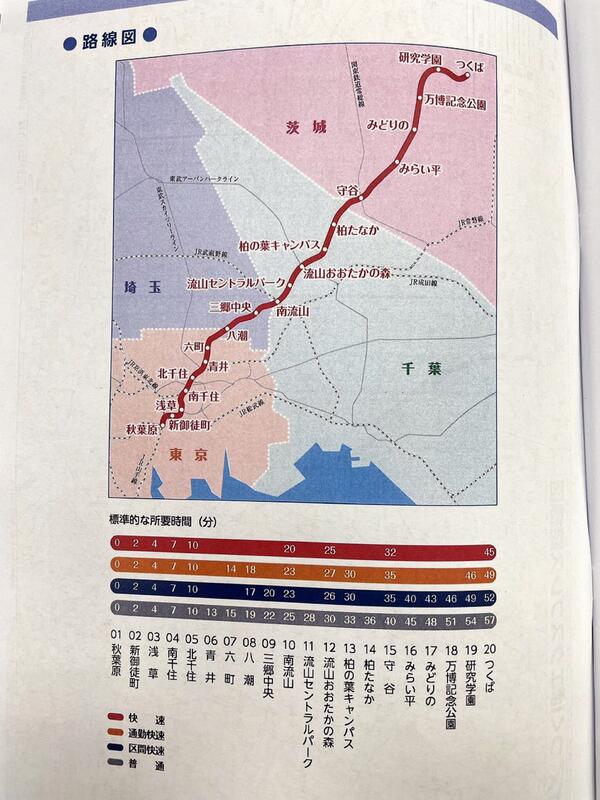

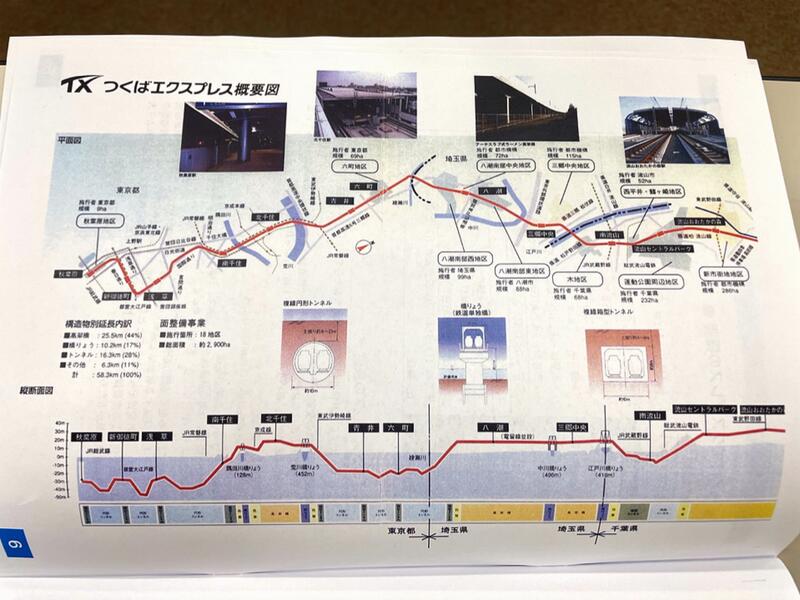

最後は、ほどんどの方がお世話になっていると思う「つくばエクスプレス」守谷駅の講習室にお邪魔して、つくばエクスプレスについて沢山のお話を聞くことができました。

第17回「つくばエクスプレス講座」

守谷駅のフードコート前に集合して、TX 守谷講習室に移動です。

つくばエクスプレスの重松さんがお話を聞かせてくれました。

2005年に開業した、つくばエクスプレスは今年で18年目。

第3セクターの一体化法が成功した事例として、特に東南アジアから注目され、視察に訪れる方が多いそう。今は6両編成ですが、8両編成へと切り替え中でホームを伸ばしているそうです。

つくばエクスプレスはユニバーサルデザイン推進の考えを取り入れており、ゆとりのある改札口、全駅にエレベーター設置、段差のないエントランス、身長に合わせて高さの違うベンチなどが挙げられます。

かなり深いところを走行している区間もあり、このような図で見ると興味深いですね。

他にも、沿線開発や安全対策、発展状況などについてのお話していただきました。

最後に「つくばエクスプレス10年の軌跡」のDVDを鑑賞。

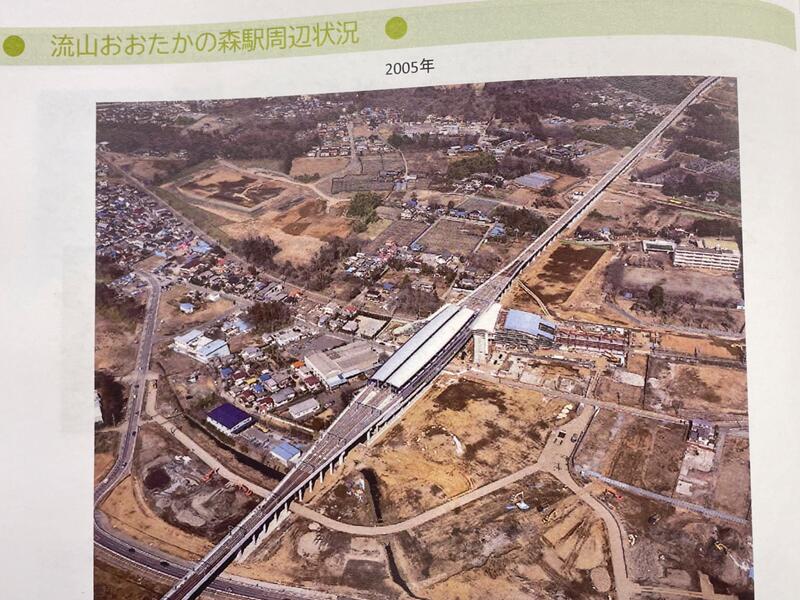

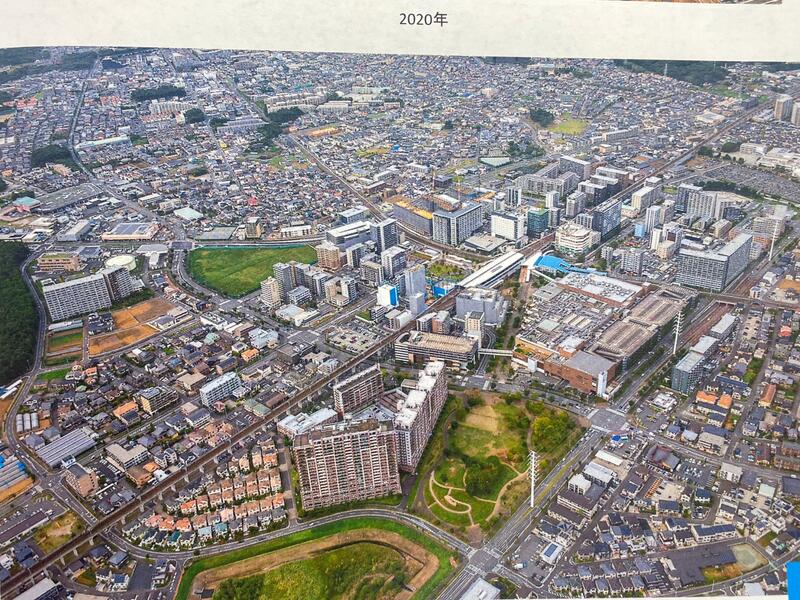

空からみるTXを秋葉原〜つくばまで。駅周辺の変わりようがとても印象的でした。

とても発展した流山おおたかの森

守谷駅もずいぶんと変わりましたね。

通勤やお出かけなど、たくさんお世話になっているつくばエクスプレスの事をよく知ることができる講座でした。嬉しいお土産付きです(^-^)

ラストに、つくばエクスプレス豆知識!

・秋葉原〜つくば間は56.8km、最高速度130km/h、最速で45分で着く

・踏切が一つもない!ホームドアがあるので人身事故は故意を除き実質ゼロ

・レールが60kgと新幹線と同じなので滑るように静かに走行している

・電車には定員がないので乗れるだけ乗れる

たっぷりとつくばエクスプレス講座を聞いたら、乗りたくなってしまい、講座後につくばエクスプレス乗って柏の葉キャンパスにお昼ごはん食べに行きました!

これからもずっとお世話になる、つくばエクスプレス。

キョロキョロと周りを見回しながら、講座内容を思い出して乗ってしまいそうです。

いきいきシニアコース(最終回)

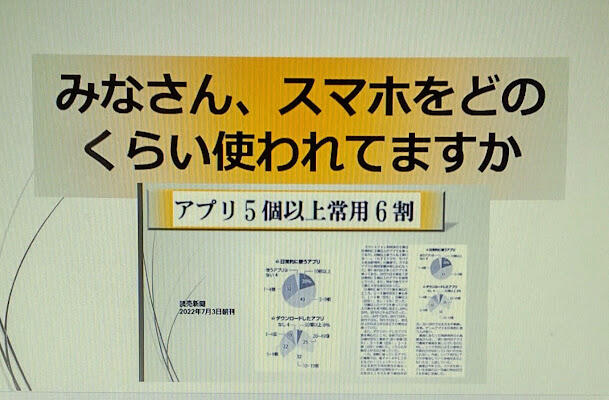

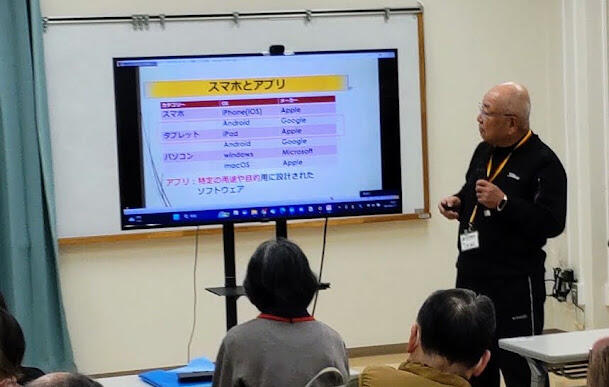

今年度最終回のいきいきシニアコースは「スマートフォンを使って人生を楽しもう」と題し、運営委員でもある「ホテイさん」こと上西さん、そして佐藤さん、尾形さんが講師となって案内しました。

最初に上西さんから参加している学生さんに問いかけ…

上西さんご自身が習慣として利用しているスマホ・アプリについて案内。

生活シーンの中で、YOU TUBEなどの音楽を聴くだけでなく、健幸ウォーキングや宅配便の送り状発行、日程調整などさまざまなアプリを使っているそうです。

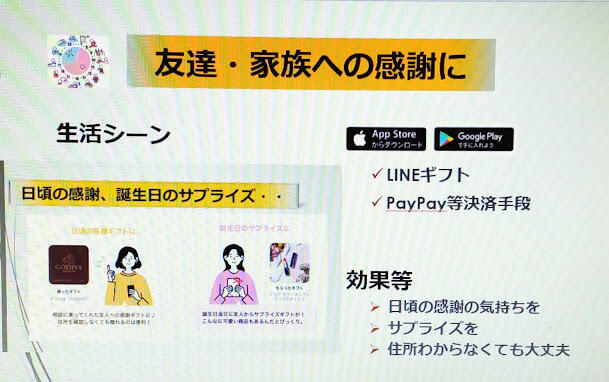

続いて佐藤さんより、

お友達や家族への日頃の感謝や誕生日サプライズなどの生活シーンで「LINEギフト」を紹介

住所が分からなくてもLINEでつながっていれば大丈夫ということと決済手段についても紹介され、この「LINEギフト」アプリを使ったことのない小生も使ってみようと思った次第です。

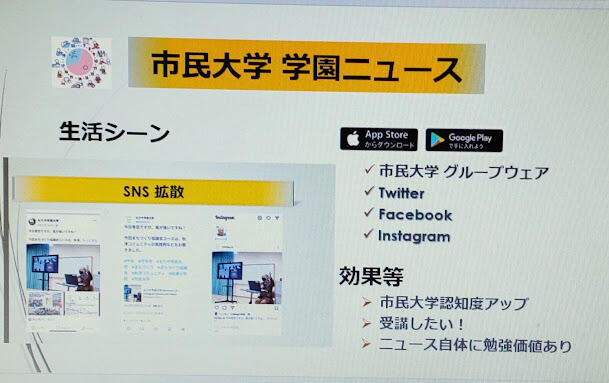

また市民大学の認知度アップのために、「学園ニュース」を Twitter や Facebook、 Instagramなどで紹介されています。

この記事もこれらのSNSで拡散されることでしょう。

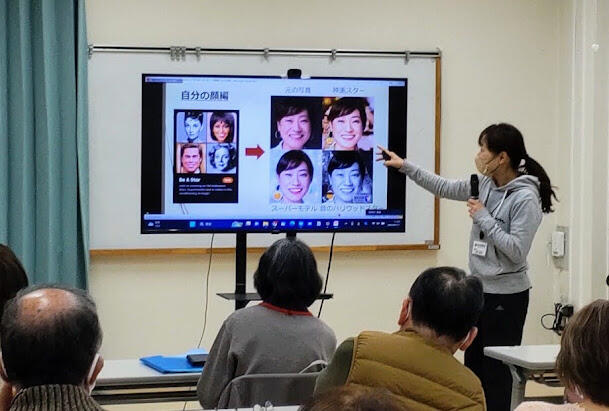

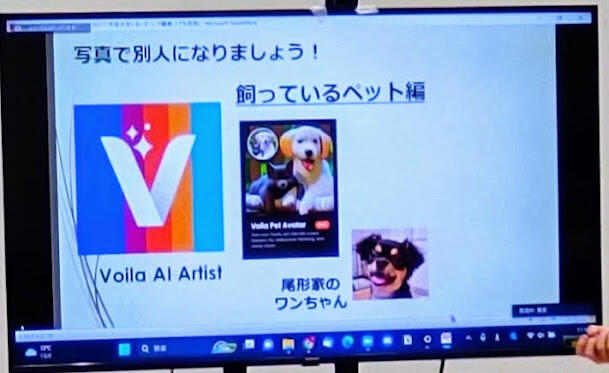

続いて尾形さんより、「LINEカメラ」アプリについて紹介。

またご自分が飼っているペットや、自身の顔を映画スターやスーパーモデルに変えてしまうアプリを

参加者は興味深く見入っていました^^

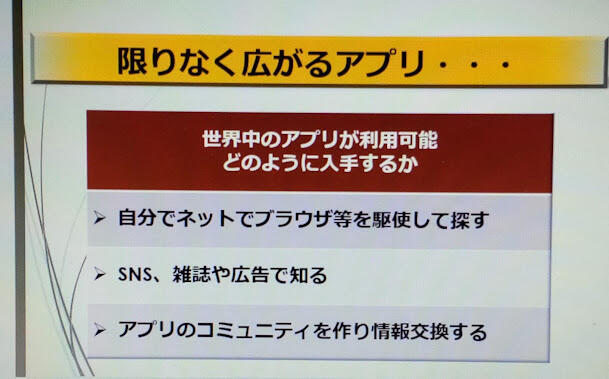

最後に上西さんより、

さまざまなアプリをどのように入手するか。

そして

「いきいきシニア」の生活に役立つスマホアプリ情報を共有するための「スマートライフ倶楽部(SLC)」の立ち上げについて案内しました。

人生100年時代を迎え、私たちの生活環境が大きく変化しています。

かつて存在しなかったスマホアプリを上手に取り入れて、新しい長寿時代にふさわしいシニアの生き方を考えるきっかけにしていきたいと考えます。

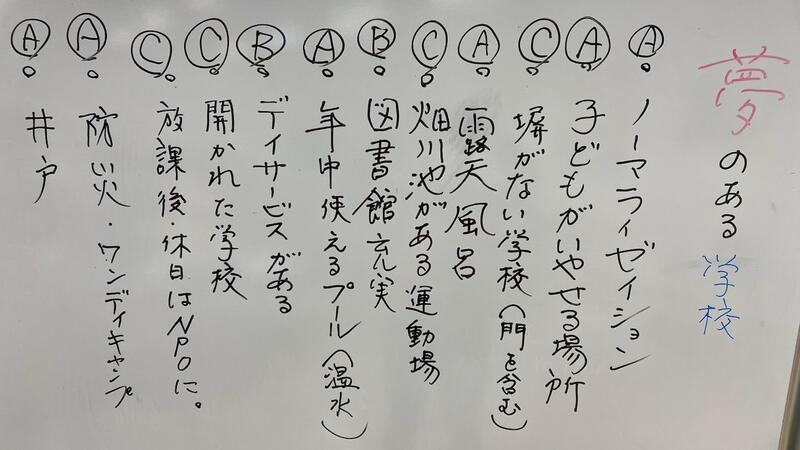

まちづくり協議会コース[最終回]

学校を活動拠点に楽しく元気なコミュニティ育て~その実際と推進法~ 最終回

講義全般の振り返りとワークショップ 「夢ある学校」を表現しよう!

最終回ならでは、全員で学んだ成果をテーマに挙げてグループ分け、紙などに学生各々が表現し、大きな布に切り貼るパッチワークを行いました。

完成しました。学生の皆さんとても素晴らしいです。

一年間のまちづくり協議会コースで色々と学んだことを、これからも活動推進に活かしていって下さい。

いきいきシニアコース(第15回、16回)

第15回の「情報収集に基づいた計画書作成」のワークショップに続き、今回は実践小旅行の「実行計画とまとめ」のワークショップですが、計画作成だけに留まらず すでに小旅行を実践したグループがありました(…なんと積極的な!)

旅行先が決まったら現地の見どころをネットやパンフレット等で情報を収集していくのですが、「旅行計画書」に具体的な時間を記入していくと、まるで旅行に行っているかのような気分になってきますね。

そしてすでに小旅行を実践したAグループから「鎌倉体験旅行」の報告がありました。

「当日は晴天・温暖で風もなく絶好の旅行日和で、これで旅行の半分は楽しめました」

「おしゃべりに夢中になって途中乗り過ごすこともありましたが楽しく帰ってくることができました」とのことです^^

また「即席のグループ編成でしたが、息が合って揉めることなく楽しめました」という言葉に安心しました。

続いてBグループは「都内小旅行」の計画を発表しました。

若者たちの街・渋谷ヒカリエ展望台へ行き、そのあと地下鉄銀座線で新橋まで行ってランチ&コーヒーを楽しんだ後、東京タワーを見学してから17時のイルミネーション点灯時間に合わせて六本木を訪れるという計画です。

さすが「いきいきシニアコース」のメンバーらしい計画ですね!

是非、後日お話を聞かせていただきたいと思います。

最後のCグループは「小江戸 川越の歴史探訪」をテーマに「喜多院」で五百羅漢を見学し、昼食はスペイン料理を食べる予定とのこと。

川越というと鰻や芋を思い浮かべますが、敢えてスペイン料理というのもグループメンバーの特色が出て面白いですね。そして出来れば「川越温泉」にも行きたいとのお話でした。

何人か集まると個人旅行では思いつかないいろんな意見や知恵が出てきてとても興味深いです。

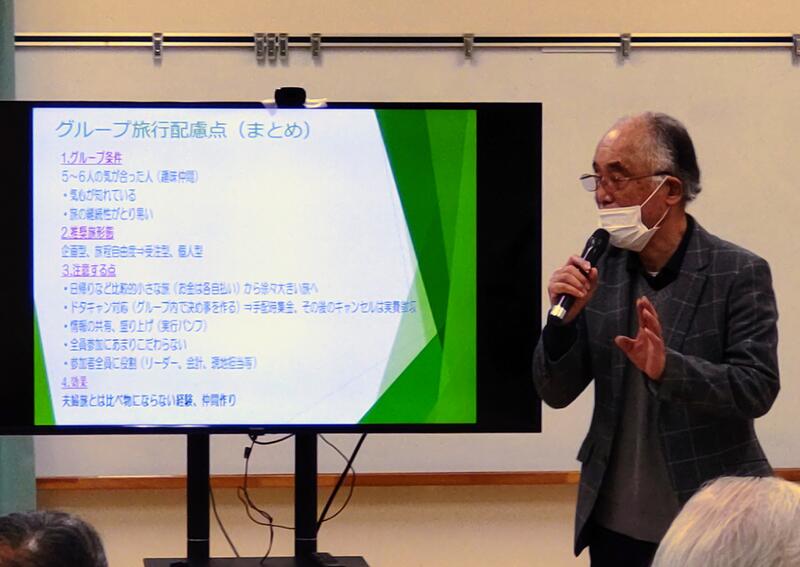

最後に講師の飯島さんからまとめとして「グループメンバーが皆で旅行計画を共有し、参加者全員で役割分担することが大切だ」とのお話がありました。

そして受講生の皆さんが、楽しそうにイキイキと計画を話し合っている姿がとても印象的でした。