学園ニュース

もりや市民大学2022年度から2023年度へ

3月も半ば近く、城址公園の河津桜は満開、守谷駅前の白木蓮がきれいに咲く季節になってきましたね。

去年6月に開校した「2022年度もりや市民大学」も残すところあと少しで修了です。

守谷を知るコース、まちづくり協議会コース、いきいきシニアコースの講座では、講師の先生のおかげで、多くの事を学び、様々な事を新しく深く知ることが出来たかと思います。

市民科学ゼミは2年間にわたる講座で守谷ファンを増やす研究を進めています。4回開催された公開講座は受講生だけでなく、守谷市民にたくさん参加していただきました。

2023年度のもりや市民大学の各コースの講座設計は、去年から運営委員一丸となり、準備を進めております。

新たな守谷の魅力が発見ができる「守谷を知るコース」、「いきいきシニアコース」は元気と健康を意識し、有意義な暮らしの手助けになる講座、「まちづくり協議会コース」は、今年度とはまた違ったまちづくりに関して多くを学べる内容となっております。

各コースの講座内容につきましては、4月には発表ができると思いますので、どうぞ楽しみにしていて下さい!

さらにパワーアップした講座が盛りだくさんの「2023年度もりや市民大学」に乞うご期待!

まちづくり協議会コース(第16回)

すっかり春の陽気な気温ですね。市内の河津桜が見頃を迎えているようです。

16回目の講座は、教室を飛び出して校外学習でした。

学校を活動拠点に楽しく元気なコミュニティ育て〜その実際と推進法。

習志野市の秋津小学校に秋津コミュニティの事例調査に行ってきました。

朝集合して、貸し切りバスで出発です。

秋津小学校へは午後に伺うので、まずは近くにある「谷津干潟自然観察センター」へ。

住宅地の中に干潟があり、センター中から見学することができます。

2つの河川が東京湾と繋がっているので、干潮と満潮があり、この時間は満潮でした。

1993年にラムサール条約に登録されています。

センターの伊藤さんから、谷津干潟の歴史や野鳥などのお話を聞きました。

昔は塩田だったそうで、その後に遊園地、そして埋め立てされたとのこと。

どんどん変わりゆく風景に歴史を感じ、多くの水鳥がやって来る様子が分かりました。

センター内は、ボランティアの方々が作られた、コーナーが素晴らしいです!

鳥の帽子や洋服を着て野鳥になったり、魚のぬいぐるみで釣りをしながら魚の名前を覚えたりと、大人も楽しめるほどです。

運営委員も野鳥になってみました!

昼食はセンター内のレストランで、皆さん和気あいあいとランチタイムです。

午後はいよいよ、秋津コミュニティの見学です。

スクールコミュニティ研究会・代表の岸さんが出迎えてくれました。

小学校の空き教室を利用して、様々な活動やサークルが出来ているそう。

教室で話を聞いていると、子供たちが廊下を歩いて行き、賑やかな声が聞こえ、コミュニティと学校が一緒になっている雰囲気がとても素晴らしいと思いました。

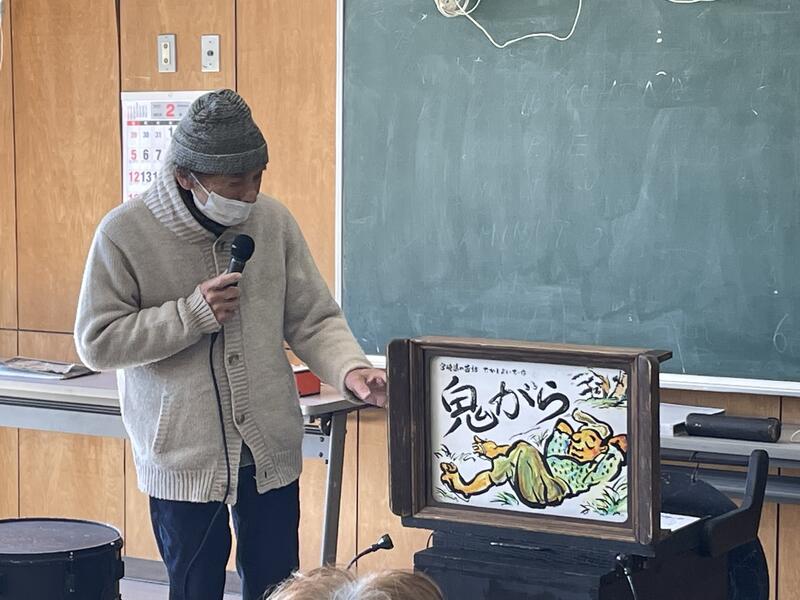

最初に劇団蚊帳の海一座の関さんの紙芝居。宮崎県の昔ばなし「鬼がら」

懐かしいですね!怖い話や楽しい話など沢山の紙芝居があり、太鼓やシンバルを使うこともあるそうです。

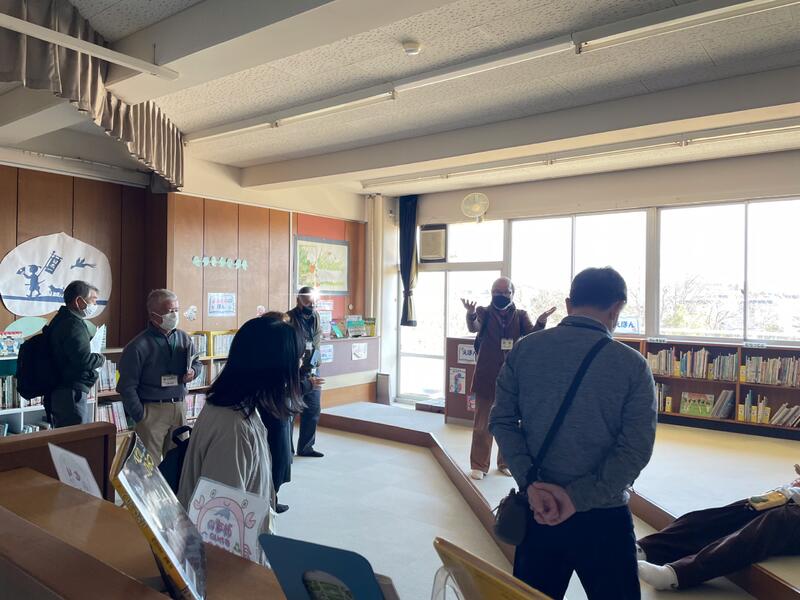

紙芝居で童心に戻ったあとは、代表の岸さんが、校内を案内してくれます。

低学年の子供達が気軽に来れる「ごろごろ図書室」

他に図書室や工作室、家庭科室なども見学。

校庭には、手作りのビオトープ、畑ではちょうど農作業中でした。

お父さん達が作ったウサギ小屋には、可愛いウサギが住んでいます。

校内と校庭を見学させていただき、教室に戻っての質疑応答ではいろいろな質問が出ていました。

皆さん、まちづくりに熱心なので聞きたいことがたくさんあるようです。

たっぷり2時間半、校内見学やコミュニティ作りのお話を聞くことができ、とても勉強になる有意義な校外学習になりました。

次回は最後の講座、岸さんから更に学ぶことが出来るのではと思います。

市民科学ゼミ(第17回)

11月に11回目の情報を配信して以来、久しぶりに進捗状況を報告します!

12月、1月は今後の取り組みやゼミで取り上げる企画内容について

親睦を図りながら、伊藤先生とゼミ生で話し合いを重ねてきました。

2月に入り、どうにか先が見え、4月頃に守谷市の関係各所と意見交換が

できるように準備を進めています。

守谷ファンを増やす企画として、3つの大きな柱を検討しています。

また、内容がまとまったら、公表していきます

乞うご期待!!

まちづくり協議会コース(第15回)

まちづくり協議会コースも残り少なくなってきました。

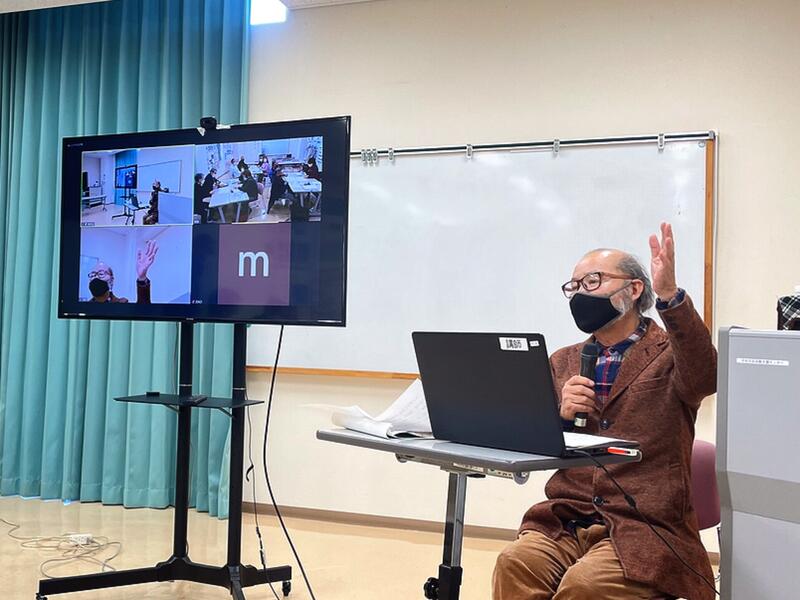

15回目は、学校を活動拠点に楽しく元気なコミュニティ育て〜その実際と推進法〜

シリーズの講座、三回目は「私の人財育成の考え方と手法」

スクール・コミュニティ研究会代表の岸さんがお話を聞かせてくれました。

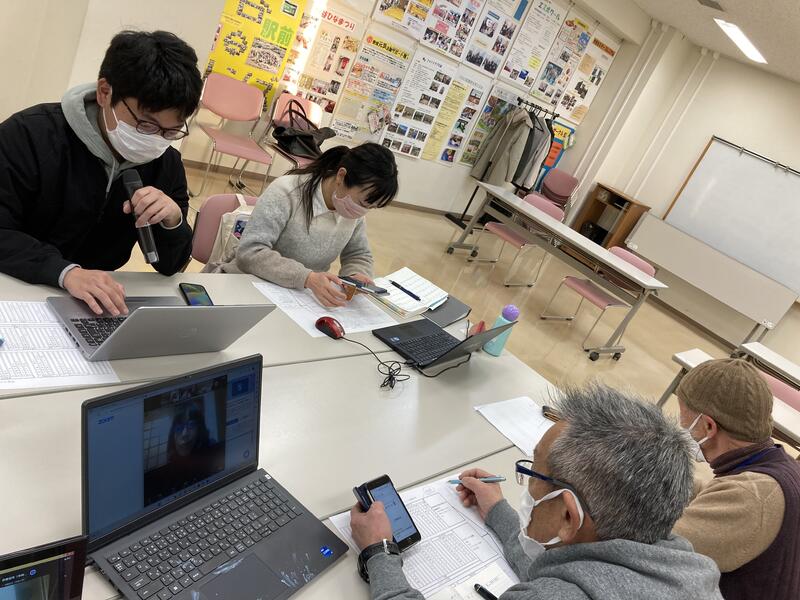

グループ毎に分かれての講座です。

岸さんは、秋津小学校のPTA会長を務めている時に多くの改正をしてきたそうです。

すべてはPTA規約の改正から始まり、少数意見の尊重、タブーなし、PTA談話室で何でも話し合うなど、様々な改正から開かれたPTAになっていきました。

また、お父さんの居場所作りや出番を学校に作って、飼育小屋の新築や畑仕事、大工仕事など、休日を有意義に過ごす機会を作り上げていきました。

秋津コミュニティと名が付き、学校の空き教室をコミュニティルームにして、音楽や演劇などいろいろなサークル活動が行われているそうです。

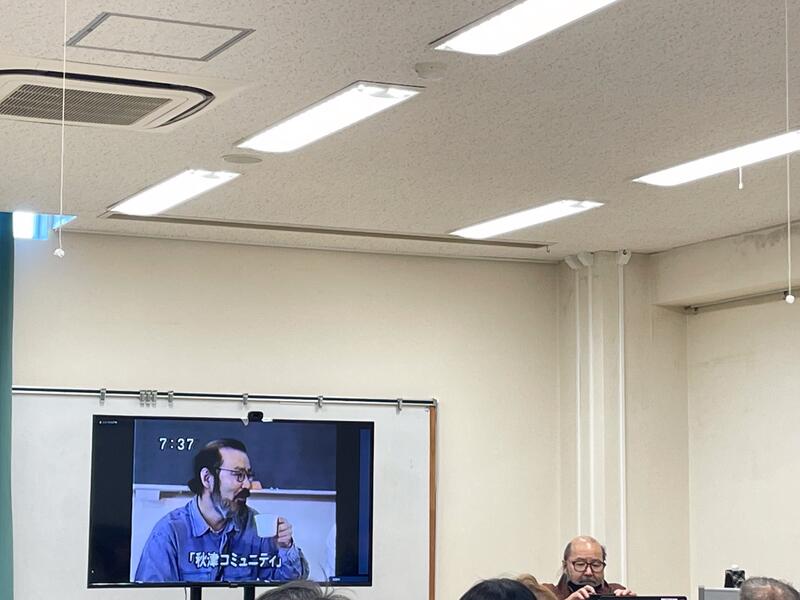

テレビでも何度も取り上げられたそうで、映像を3本鑑賞。生き生きと楽しそうなお父さん達の姿がとても印象的でした。

自分の子供が卒業してもずっと学校に関わり、たくさんの人と交流が出来ることは素晴らしいですね。

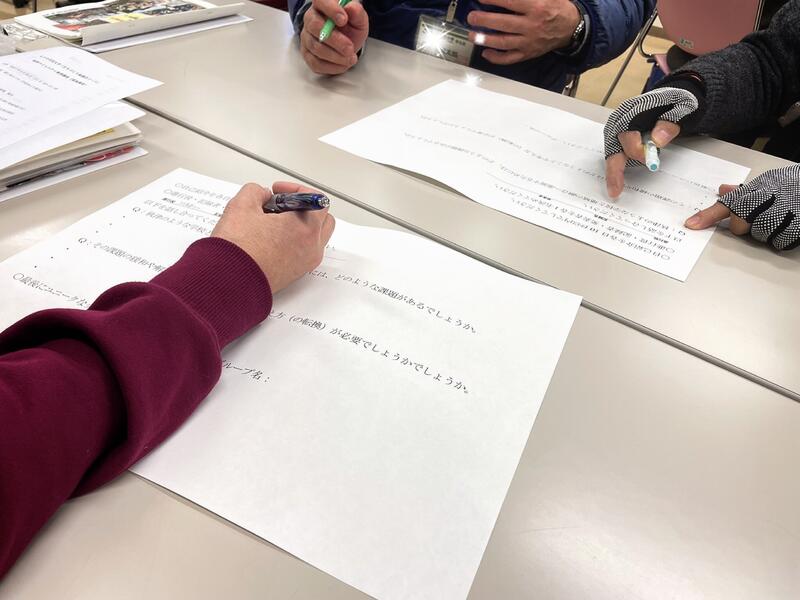

講座の後は各グループで話し合い。

どのような課題があるか、どう進めていけばよいかなど、活発に議論されていました。

議論の後は、各グループで発表しました。

次回は、郊外学習。外に飛び出して、秋津コミュニティ事例調査(現地調査)です。

秋津小学校にお邪魔して、まちづくりやコミュニティ作りの勉強をしてきます。

バスで行くのでちょっと遠足気分も味わえそうです(^^)

守谷を知るコース(第16回)

立春が過ぎて、春のような日差しが時折あるとホッとしますね。

少しずつ春が近づいてきています。

守谷を知るコースも残すところあと2回となりました。

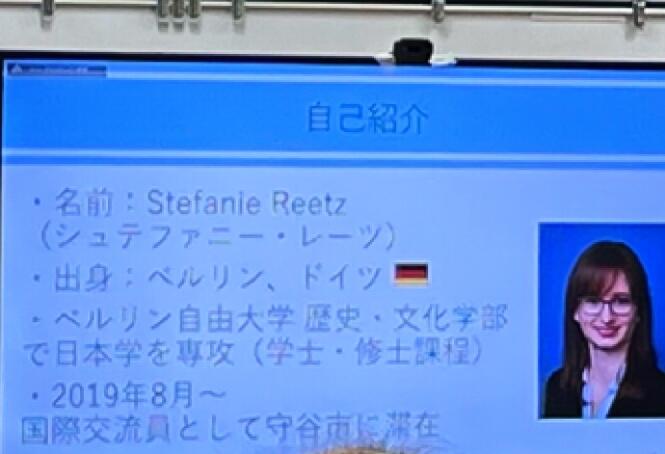

16回目は国際交流「ドイツから来た国際交流員が見た守谷」

守谷市国際交流員のシュテファニーさんがお話を聞かせてくれました。

まずは自己紹介から、シュテファニーさんはドイツのベルリン生まれ。

ベルリン自由大学の日本学専攻で日本の文化や歴史などを学び、日本に留学、インターシップで日本滞在、就職はドイツの日系企業、旅行で日本に来たりと日本が大好きだそうです。

日本に興味を持った大きなきっかけはなく、マンガやアニメ、主題歌からJ-POP、そして日本の文学へとさまな接点がきっかけとなり、日本語の勉強は大学に入ってからだそう。

守谷の国際交流事業は、2つの姉妹都市との交流です。

1990年〜ドイツ・マインブルク、ビールのホップが有名な地域。

1993年〜アメリカ・グリーリー、コロラド州にある自然豊かな街です。

毎年、青少年海外派遣で互いにホームステイを体験する交流がありますが、コロナ禍で中止が続き、去年は久しぶりにマインブルクからの受け入れができたそうです。

国際交流員の活動についても聞かせてくれました。

ドイツ語学講座をはじめ、ドイツ料理教室や子供向けの文化イベント、市民団体や学校への訪問、外国籍市民のサポートなどをこなしています。

シュテファニーさんは守谷市国際交流員・9代目で交流員歴は4年、今年の夏で終了となるそうで寂しいですね。

シュテファニーさんから見た守谷は、田んぼや野鳥のみちなど自然がきれいで、子供にとって最高の環境。年配の方が勉強熱心でドイツ語講座にも来てくれるし、ボランティア活動が盛んだとおっしゃっていました。

日本が大好きな気持ちがたくさん伝わる講座でした。きっと私よりも日本に詳しいのでは?と思いました。夏までと残り少ない守谷の生活を楽しんでほしいです。

いきいきシニアコース(第14回)

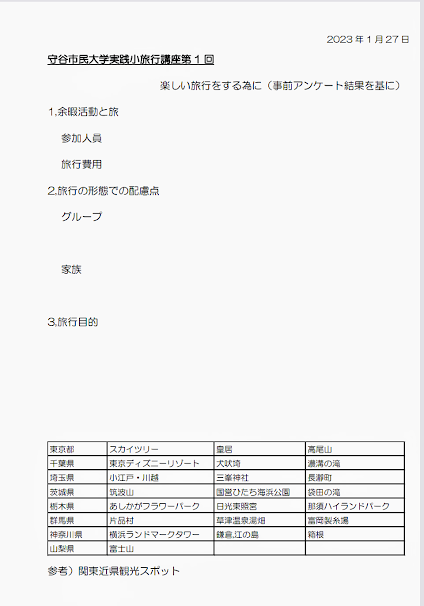

実践小旅行第1回

今年初めてのいきいきシニアコースは「楽しい旅行をするために」と題し、国内旅行業務取扱管理者をされている飯嶋章さんの講座で3回に亘っての開催です。

今回は事前に参加者の方々にアンケートをお願いし、その結果をもとに話が進められました。

国内旅行の参加者は、2019年に5,400万人⇒2020年には3,390万人になり、

その後もコロナ禍の影響で減少しているものの旅行にかける費用は、

国内旅行で一人あたり 6.5万円(2020年)⇒6.6万円(2021年)となり

うち日帰り旅行では一人あたり 16,589円⇒17,564円になったそうです。

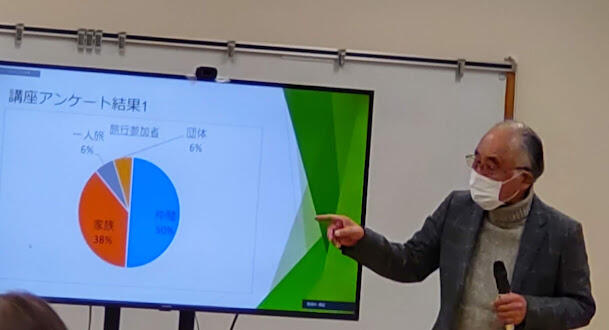

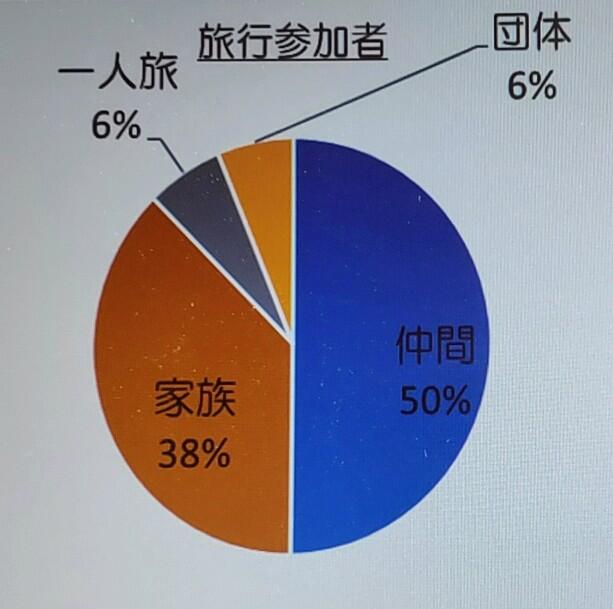

誰と旅行に行くかという講座事前アンケートでは

①仲間 50%

②家族 38%

③一人旅 6%

④団体 6% という結果でした。

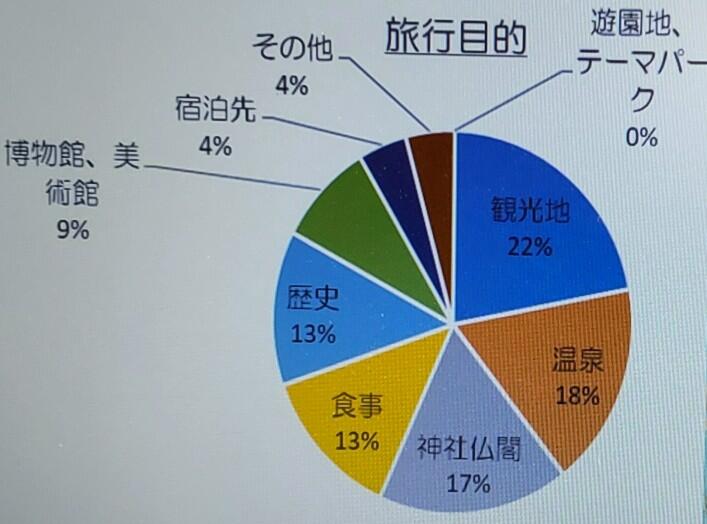

また旅行の目的としては

①観光 ②温泉 ③神社仏閣 ④食事 ⑤歴史・・・の順で、

やはり気心知れた仲間(10人以下のグループ)との観光が多いようです。

特に印象に残ったのが、夫婦旅行について

現実は「喧嘩と旅行の悩みはセット」であり、旅行先での目的(趣味)の違いで見学時の行動時間が異なり、せかしたりして喧嘩になることもあるので、

夫婦であってもちょっとした気遣いが必要。

また旅行先では一部別行動をとって、「何時にどこどこで待ち合わせる」というようにして一人の時間を持つことも大切とのこと^^

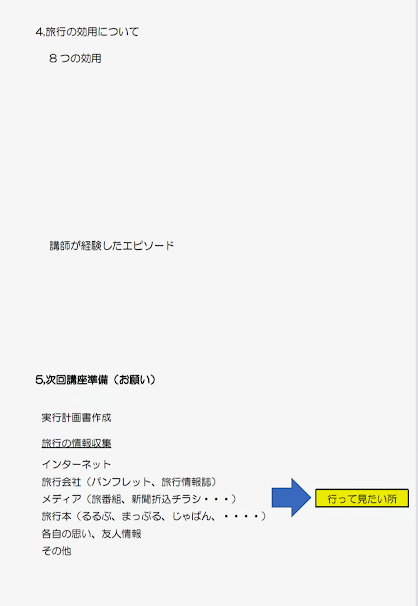

旅行の効用としては

①日常と違った場所での経験

②料理・・その土地の料理、気持ちが和らぐ

③仲間と話しながら喜べた

④人との出会い

⑤ハプニング・・想定外の出来事(人の優しさに触れあう)

⑥知識・・場所などを調査→実体験

⑦認知症予防

⑧社会参加(生きがい)

などが挙げられ、その後講師が経験したエピソード等が紹介されました。

次回の講座はワークショップとなるので「自分が行きたい所を挙げて情報収集をしておくように」との課題が出ました。

守谷を知るコース(第15回)

年明けして早いもので、もう半月が経ちました。

本年もどうぞよろしくお願い致します!

守谷を知るコースも残るところ、あと3回。

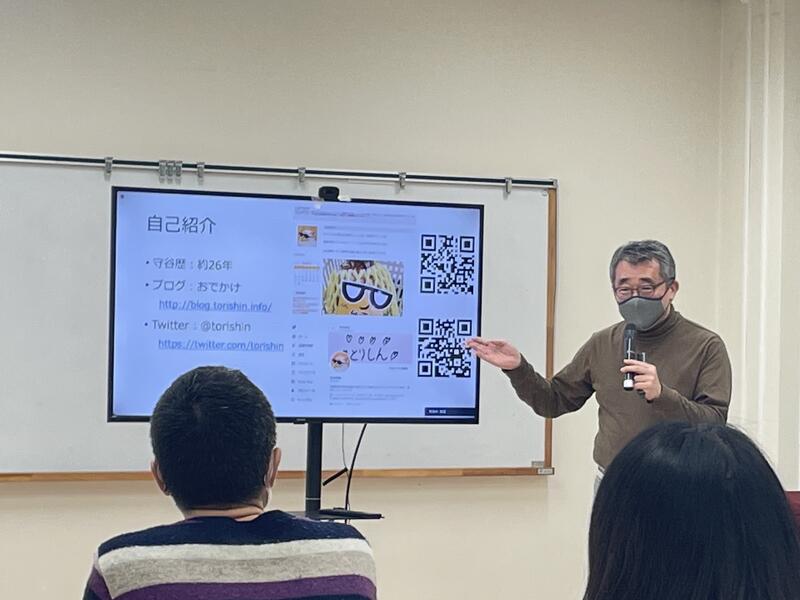

15回目は、経済「友達に伝えたくなる守谷の楽しみ方」

ご当地ブロガーのtorishinさんがお話を聞かせてくれました。

まずは自己紹介からスタート。

本名や今までの経歴、現在のお仕事まで紹介していただきました。

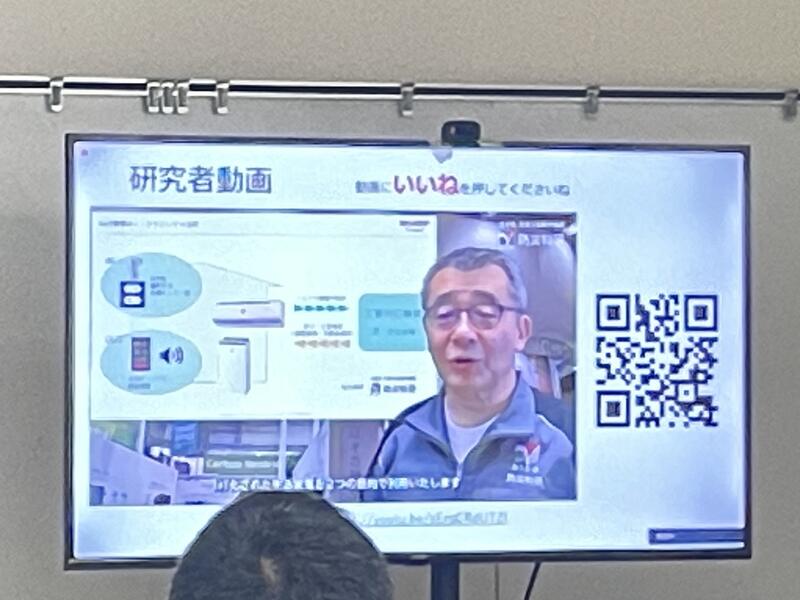

現在は防災のお仕事に就かれているそうで、防災についての動画を見せてくれました。

頑張らない防災、日常に取り入れられる防災っていいですね。

今回の講座は資料はなく、先生のお話と受講生との会話で進められていきました。

「守谷の楽しみ方は?」など質問が飛び交います。

守谷といえば、特産品とも言える「ミルク工房もりや」の飲むヨーグルト、ただおいしいと飲むだけではなく、背景にある大八洲開拓史を知って飲んでみては⁈とおすすめ。

「アサヒビール工場」は圏内最大級の広さのビール工場であり、工場見学があるので守谷に遊びに来た時には紹介したいスポット。

実際、先生は仲間のブロガーさんを集めて「守谷を楽しむツアー」を三回開催したそうです。

都内から近く自然がたっぷりある守谷は、便利で自然の風景や田畑に触れられる素晴らしい環境ですよね。

友達に伝えたくなるという点で「郷土愛」についてもお話を聞かせてくれました。

郷土愛とは?人との交流やこの地での思い出が郷土愛につながるのではないかとのこと。

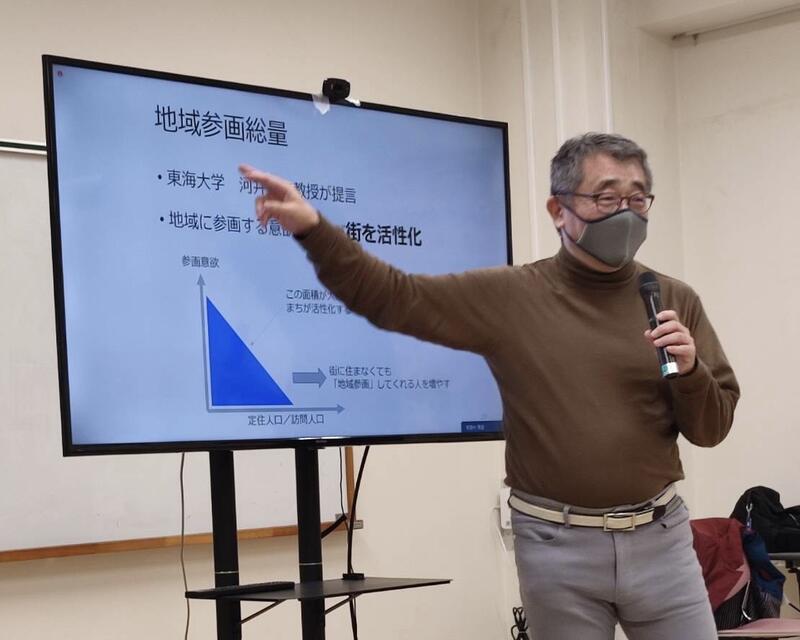

地域参画総量とは、何でもよい、ちょっとしたことの参加でよいので参加することで街が活性化していくそうです。もりや市民大学を受講していることも当てはまりますね。

まずは、自分が守谷の好きなところを知って探して、楽しみましょう。

そして、周りのみんなに紹介して自慢しましょう!

また、コミュニティ力は防災力につながるとのこと。

ご近所でもちょっと家が離れていても、知り合いが増えると仲間が出来て、防災力が増しますね。

時折ジョークを交えながらの講座は笑いがこぼれ、守谷情報もゲットでき、もっと守谷を知りたいな、守谷を案内してみたいなと思う講座でした。

※講座の中に出てきた「大八洲開拓」ですが、土曜日のNHK小さな旅にて再放送で紹介されていました。最近テレビで紹介される守谷とはまた違った視点で守谷を知ることができ、とても興味深い番組で見入ってしまいました。

NHKプラス(契約者なら登録可)で1/22まで視聴できます。

https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2023011518734

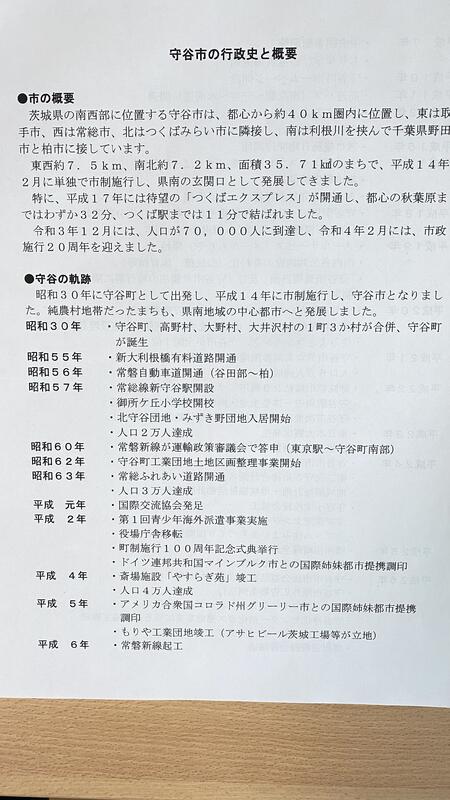

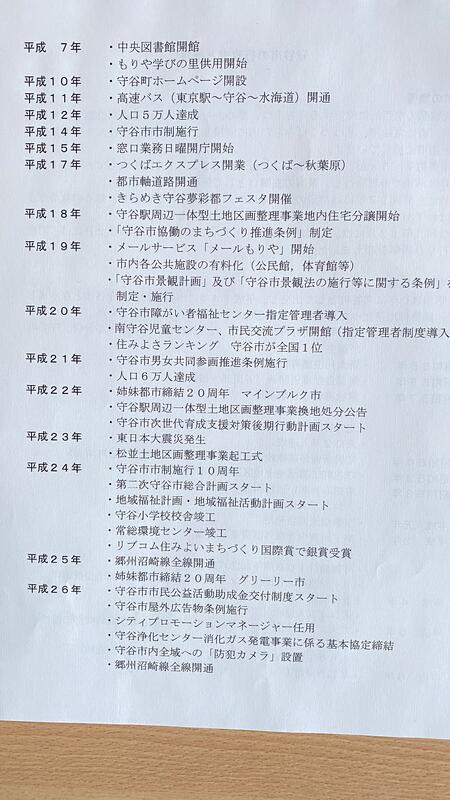

守谷を知るコース(第14回)

『守谷の開発史』

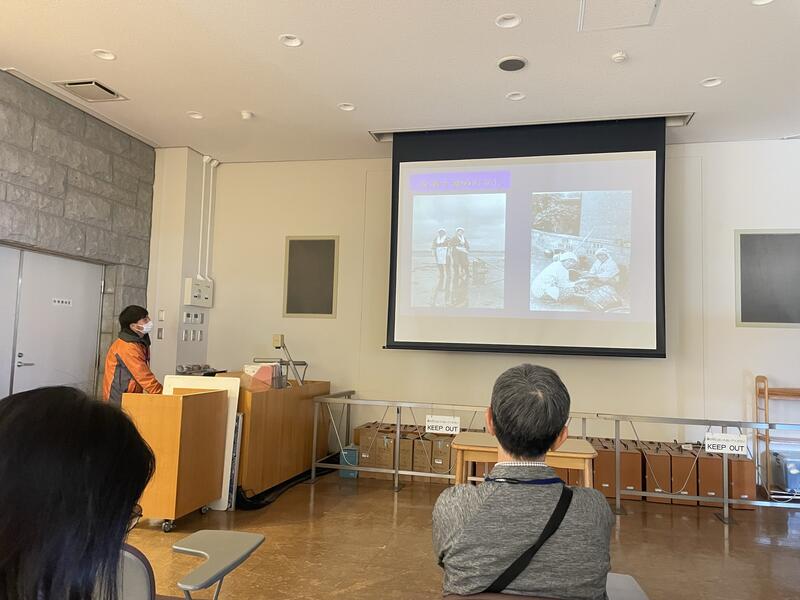

豊谷 如秀 氏(元守谷市教育委員会教育部長)による講義がありました。

アサヒビール茨城工場(守谷市)が建設に至るまで、

つくばエクスプレスの開業など、興味深いお話をして頂きました。

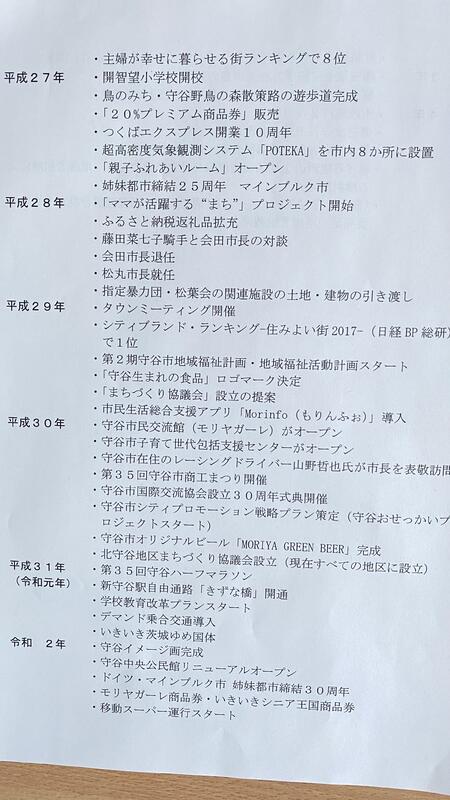

60年以上にわたる守谷の軌跡が要約されたプリントが配られました。

アサヒビール工場建設地の地元の方々とのご苦労などもお話しして下さいました。

守谷を知るコース(第13回目)

昨夜は、双子座流星群を見れましたか?

わたしは大きな流星を一つだけ見れました!

守谷を知るコースは13回目、

今回は経済・国際政治経済講座でした。

「最近国際政治経済情勢と今後の展望」

常陽産業研究所のチーフエコノミスト・尾家啓之さんがお話を聞かせてくれました。

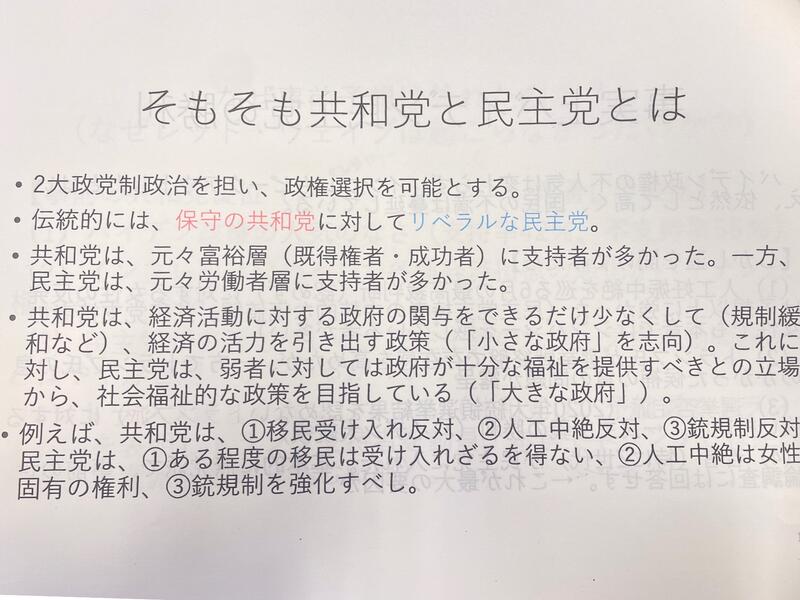

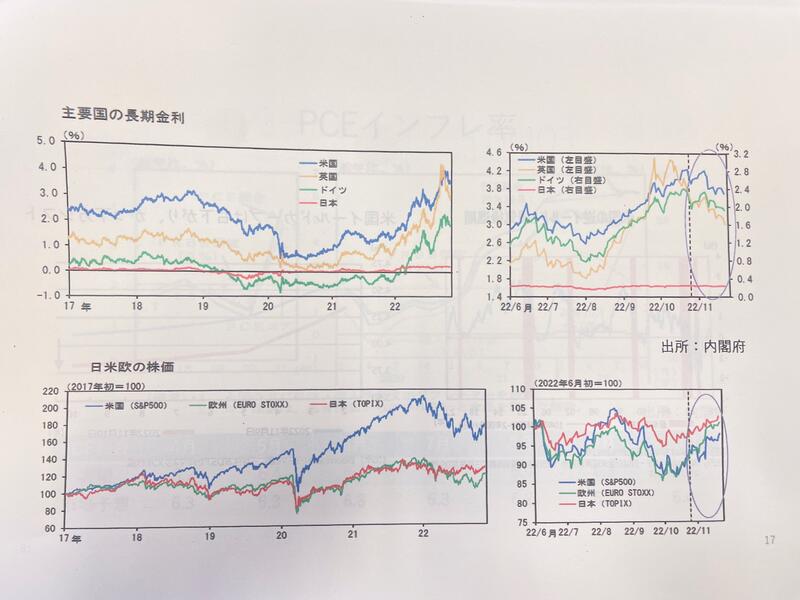

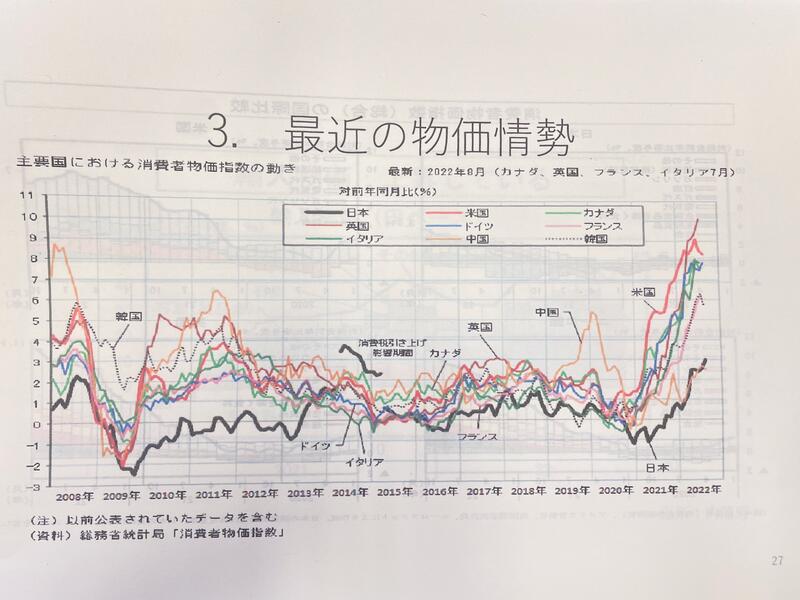

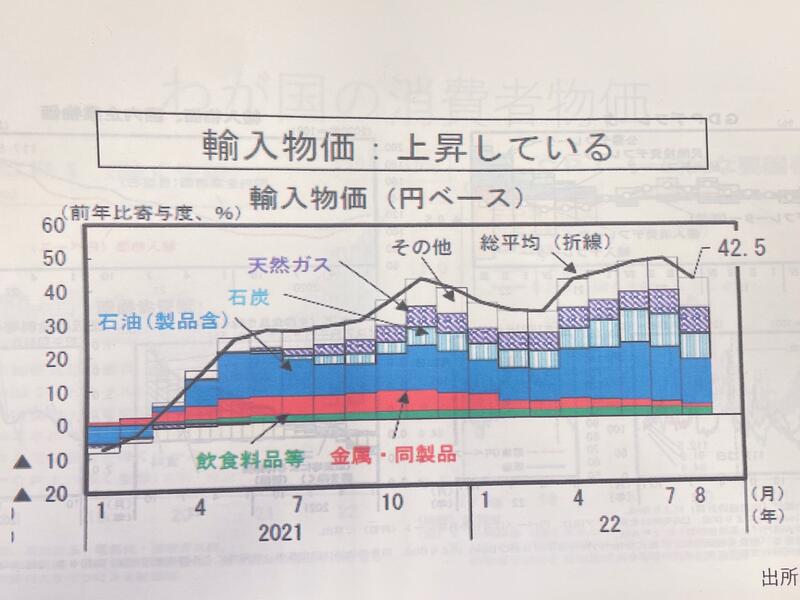

アメリカの大統領選挙の最新の中間選挙状況や基本的なお話。

各国の金利などのグラフ。

最近の物化情勢についてのお話。

来年の見通しとしては、引き締め政策が続き、経済は厳しいそうです。

日本を取り巻く経済状況も横ばいではないかとお話されていました。

難しい話は分からないわたしですが、いろいろ値上げばかりで買い物カゴに入れるのを躊躇することが多い一年でした。

いきいきシニアコース(第13回)

脳トレクッキング ミニ体験

今回は場所を変えて、中央公民館2階調理室での開催です。

最初に食改善推進委員の澤田さんからクッキングの流れと注意事項について話していただき、

1テーブル4人ずつの3グループで取り組みました。

まずは各グループで作るメニューの食材の確認です。

「ええっと、調味料はどれだっけ?」

澤田さんから食材の切り方のコツを教わりながら、、、

真剣な眼差しで取り組みました。

そして‥‥出来上がりました!

どのグループの料理もおいしそうです^^

本来なら料理の出来具合や、失敗談などワイワイ話しながら食べるのが楽しいのですが、

皆さん黙食で味を噛みしめていらっしゃいました。

今回、料理をするのが初めてという方もいらっしゃいましたが、まさにクッキングは認知機能の中でも遂行機能を活性化できる脳トレですね。