学園ニュース

守谷を知るコース(第12回)

今回の守谷を知るコースは校外授業。

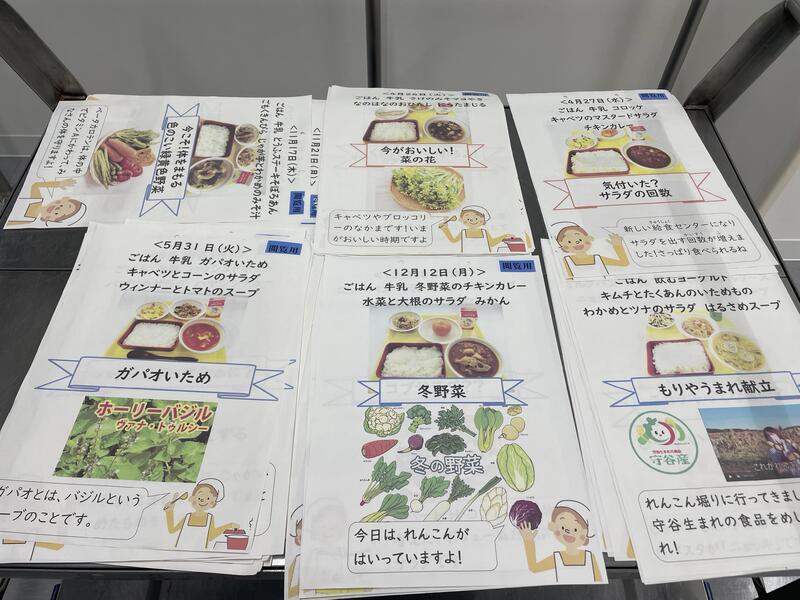

「学校給食センター見学と検食」

子供達がお世話になった守谷の給食センターに行ってきました。

受付にて健康チェックと検温をしてからセンター内に入ります。

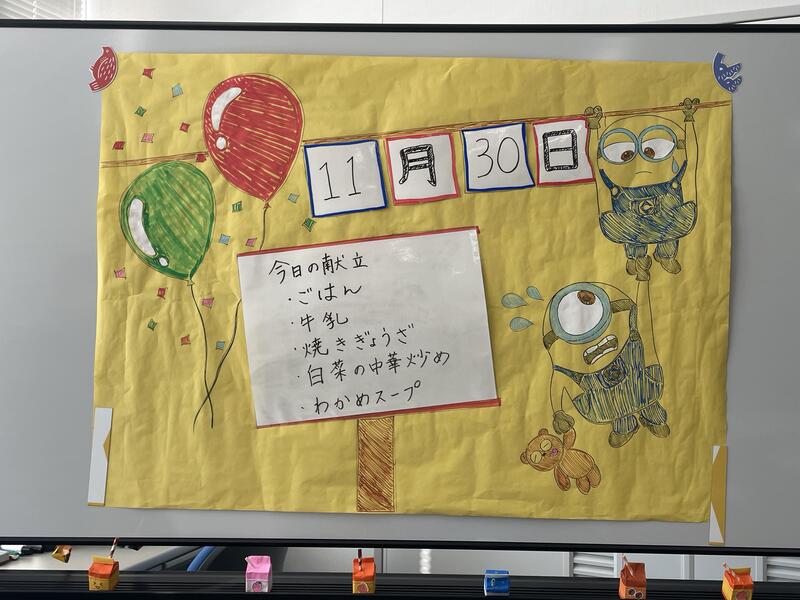

歓迎のプレートが!嬉しいですね。

講師は給食センターの貝塚センター長と栄養士の寺田さん。

まずは給食センターの概要を聞いてから、実際に給食を作っているところを見学しました。

今年新しくなったばかりの給食センターはピカピカです。

給食を作る機械も最新のもので、ドライシステムや安全管理システムと衛生と安全に徹底的にこだわっています。

9つの小学校と4つの中学校で約6600食を毎日調理。

仕入れと安全と事故防止のため、3メニュー作っているそうです。

なるべく地産地消を心がけて仕入れをしていて、お米は100%守谷産。

アレルギー対応もバッチリで別の調理場で、個別に作っています。

写真はありませんが、人がすっぽり入れるほど大きな鍋では、味噌ラーメンの汁を食缶に入れている様子が見えて、匂いはしないのにとてもおいしそうでした。

違う列では、のっぺい汁を作っていて、里芋など具材を入れて大きなヘラで混ぜながらできあがりを見ることができました。

一釜で1000食作れるのだそう。

見学後は研修室にて給食センターのDVDを鑑賞。

一日の流れや衛生と安全、子供達の食育の拠点になっていることがよく分かりました。

最後はお楽しみの検食です。

子供達と同じ給食をいただくことができました。

わたし達のメニューはこちら。

餃子やスープと中華ごはんです。

どこの学校と同じだったかな。

中学生と同じ量なので、想像よりもボリュームがありました。

育ち盛りの子供達でも満足して、栄養もしっかり摂れるメニューです。

いまでも子供達の人気メニューは、カレーや唐揚げ、焼きそばなどだそうで、あまり変わっていないんですね。

昔懐かしい揚げパンも人気とおっしゃっていました。

日々、子供達の健康と食を考えて作られている給食。

栄養たっぷりの食事を提供してくれている給食センターに感謝です。

いきいきシニアコース(第13回)

「シニアの活動の場を探る」

前回に引き続き「シニアが活躍・輝くまち」と題し、守谷市役所企画課の矢崎さん、健幸長寿課の斉藤さん、そして市民協働推進課の高橋課長よりお話を伺いました。

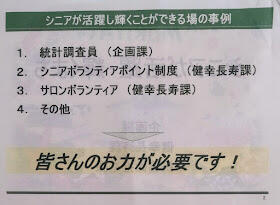

まずシニアが活躍し輝くことができる場の事例として、以下の事例紹介があり、

いきいきシニアコースの受講生に協力の呼びかけがありました。

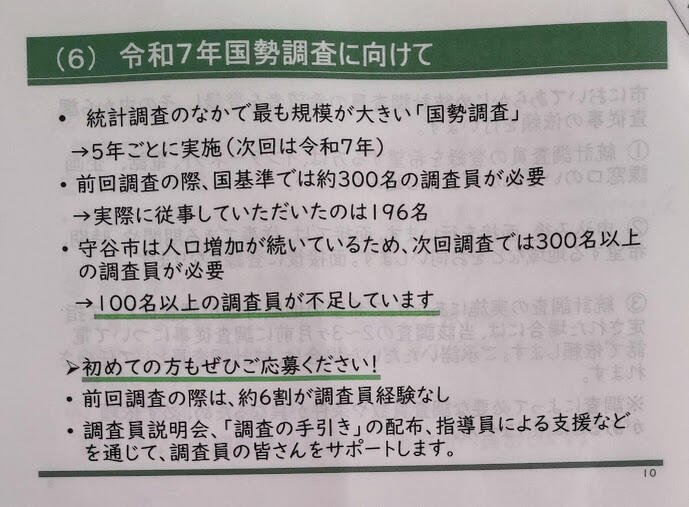

(1) 統計調査員について

統計調査のなかでも最も規模が大きく5年ごとに実施している「国勢調査」には、約300名の調査員が必要とのこと。

初めての方でも是非応募していただけるとありがたいとのことです。

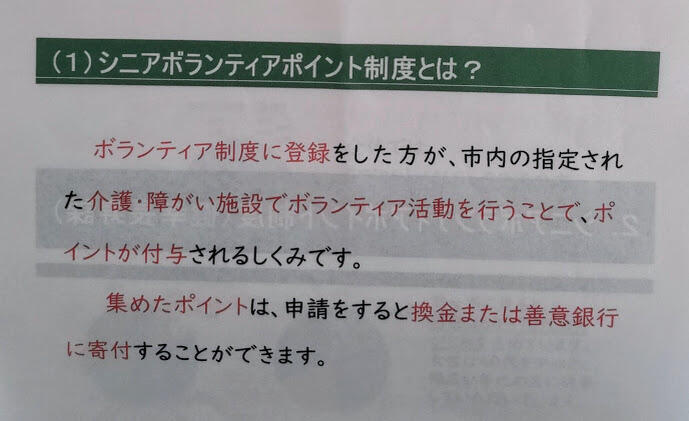

続いて「シニアボランティアポイント制度」についてのご案内。

●守谷市内に在住の60歳以上の方が、市内の指定された介護保険事業所や、障がいサービス事業所でボランティア活動をしていただく制度です。

●まだスタートしたばかりの制度なので、今後は実際のボランティア活動の様子や各施設や登録者の方の声等を発信していく予定です。

次に「サロンボランティア」について。

守谷市内のサロンは31か所あるそうですが、ホームページ上では「自分の住まいの近くにどのようなサロンがあるのか分かりにくい」との意見があり、現在地図へのプロット等を検討しているそうです。

その他の事業について

(1)「公園里親事業」についてのご紹介。

(2) 「もりやコミュニテイ・スクールボランティアバンク」

学校でのボランティア活動に必要に応じて要請に応じるための登録制度ですが、活動地区に偏りがあるため広く人材を募集している状況です。

続いて

(3) 「もりやをきれいにしよう会」の紹介です。

最後にもう一度「守谷市はシニアが活躍し輝くことができるまち」なので、皆さんのお力をお貸しください!との依頼がありました。

まちづくり協議会コース(第12回)

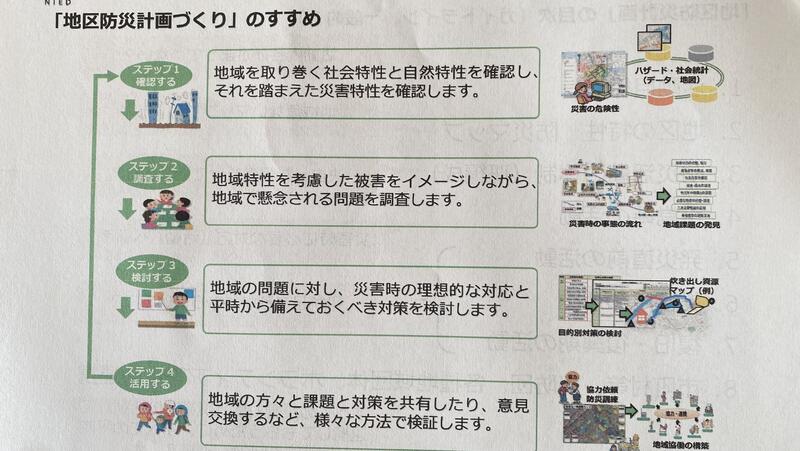

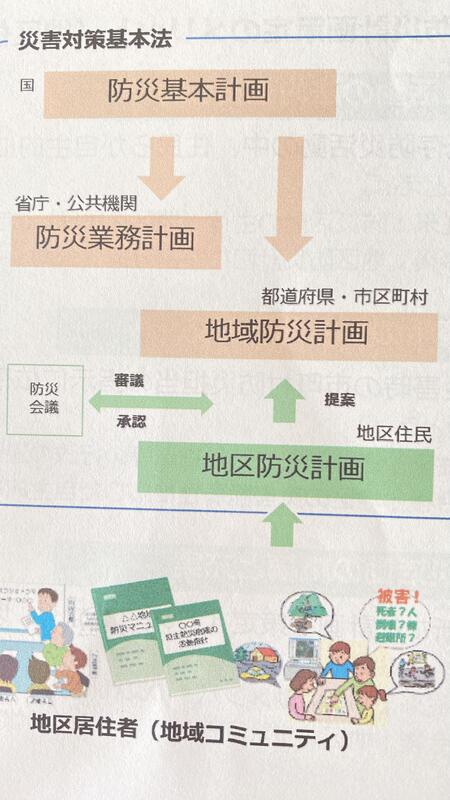

地域防災ファシリテーター養成講座

〘地域主体の地区防災計画を学ぶ〙

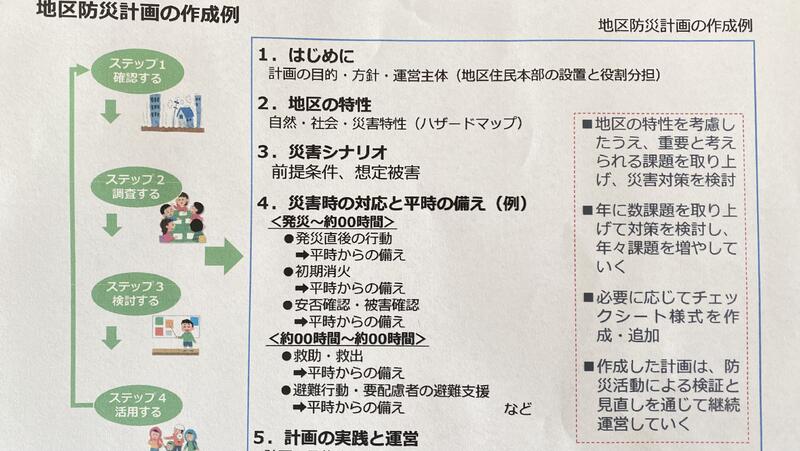

皆さんの地域では地区防災計画を策定していますか?

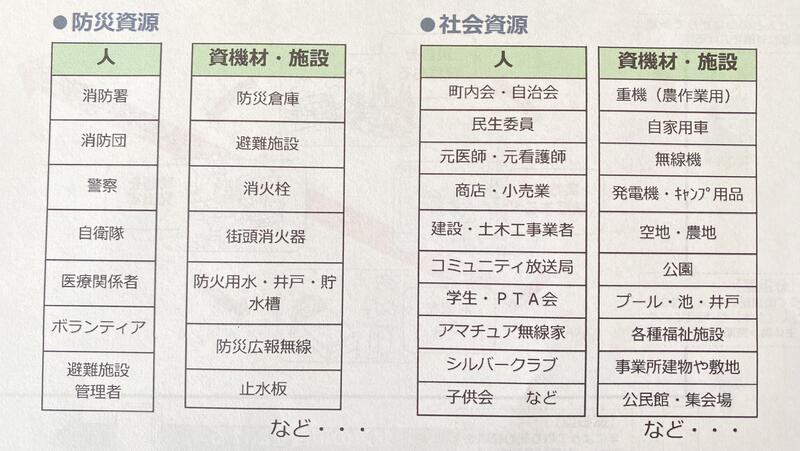

役立つ人・資機材・施設の活用

「市町村内の一定の地区の居住者及び事業者が行う自発的な防災活動に関する計画」

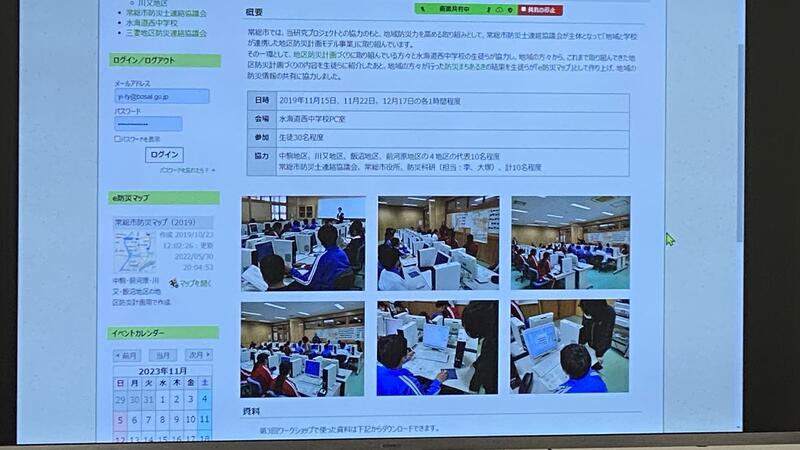

講座では学生がPCでサイト「地域防災web」にアクセス、常総市の事例を検索しました。

地域と学校の連携を目的として、地域の防災上の課題や対策に関して地域の方々が作成した防災マップ(紙)を水海道の中学校の生徒らがパソコンを使ってデジタル化。

本講座4回目で共助の住民の責務(努力義務)自主防災組織のマニュアル作成の必要性を教わりました。

なかなか声を挙げてくれない要配慮者の把握や、支援方法の難しさ、など具体的な質問も出ました。

次回はワークショップで実際に防災計画を立ててみます。

いきいきシニアコース(第12回)

「シニアの活動の場を探る」

~まちづくり協議会をはじめ守谷市の市民応援事業でのシニア活躍の事例を知る~第1回

今回は守谷市役所市民協働推進課の高橋課長にご担当いただきました。

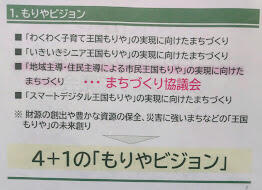

まず<もりやビジョン>の中で、

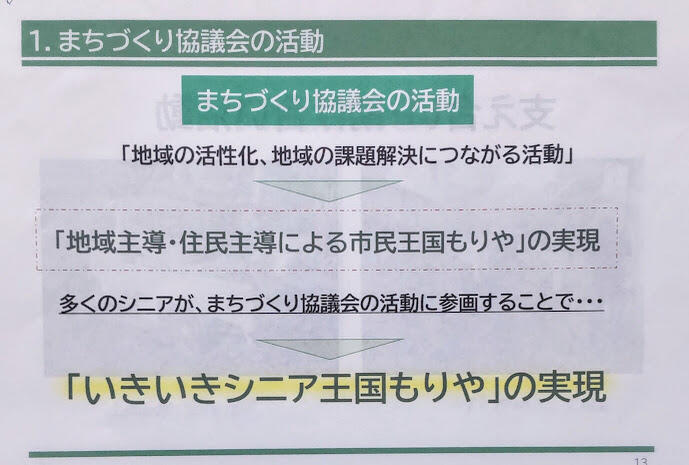

「地域主導・住民主導による市民王国もりや」の実現に向けたまちづくり」の位置づけとしてまちづくり協議会があり、

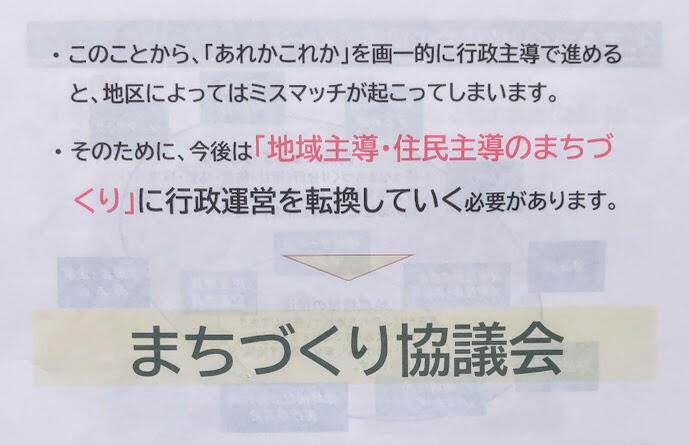

守谷市でも数年後には人口減少が始まることが予想され、これからの行政運営において「あれもこれも」対応することは困難になり

「あれかこれか」という対応になります。

「まちづくり協議会」の役割としては

・住民や団体、事業者等をつなぐ役割があり、

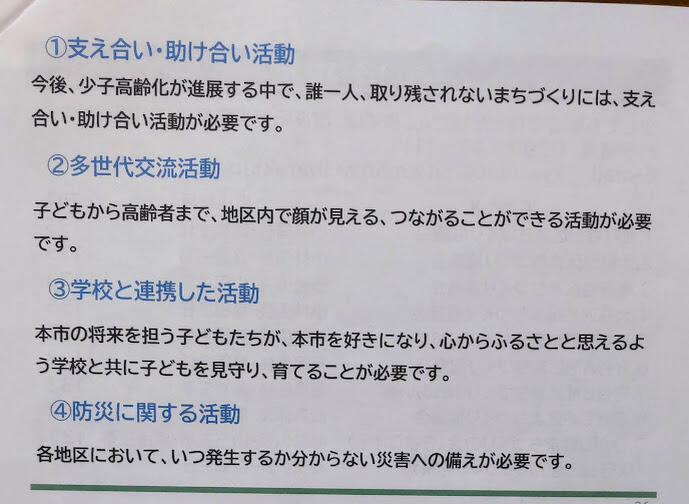

活動としては

・地域の活性化、課題解決につながる活動の実施(防犯・防災、健康・福祉、親睦・交流の活動)です。

そして「シニアの活躍の場」として各地区協議会の活動事例が紹介されました。

が、各地区の人口に対して協議会の構成員数がどこも不足しているので、ぜひ以下の活動に力を貸していただきたいとのことです。

「まちづくり協議会」への参加から参画へ!

それが「いきいきシニア王国もりや」の実現につながります。

次回は

~まちづくり協議会をはじめ守谷市の市民応援事業でのシニア活躍の事例を知る~第2回になります。

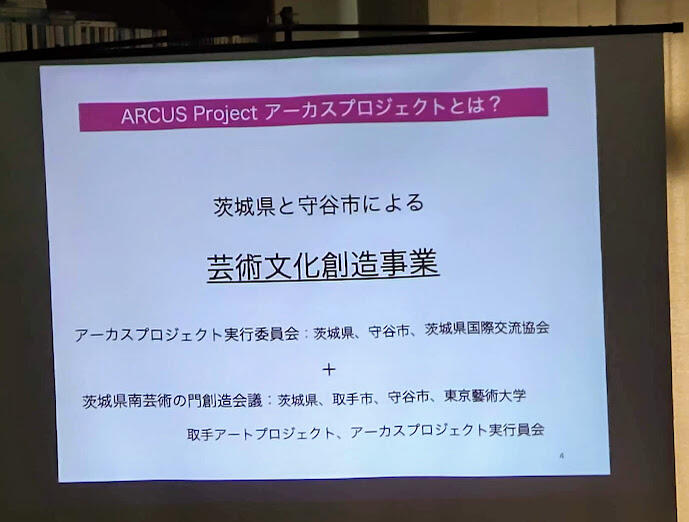

公開講座「アーカスプロジェクト2023 オープンスタジオツアー」

今回の公開講座は、もりや学びの里にあるアーカススタジオで開催されました。

アーカスとはラテン語で「門」

ART+FOCUS「登竜門」ということで、今年で30年目のプログラムです。

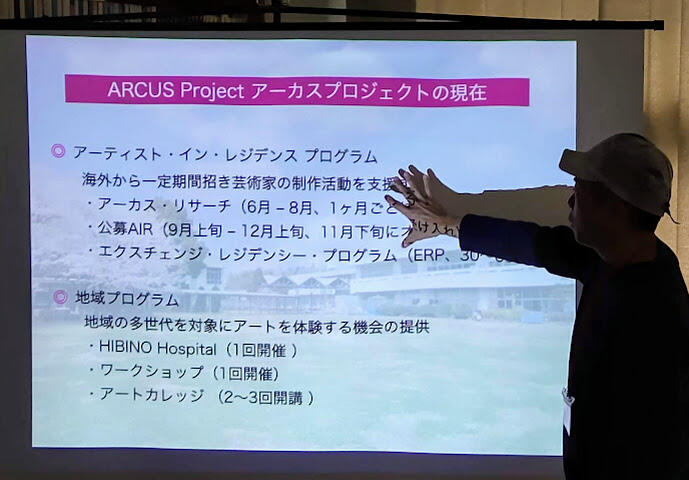

まず ディレクターの小澤慶介さんより「アーカスプロジェクト」について案内いただきました。

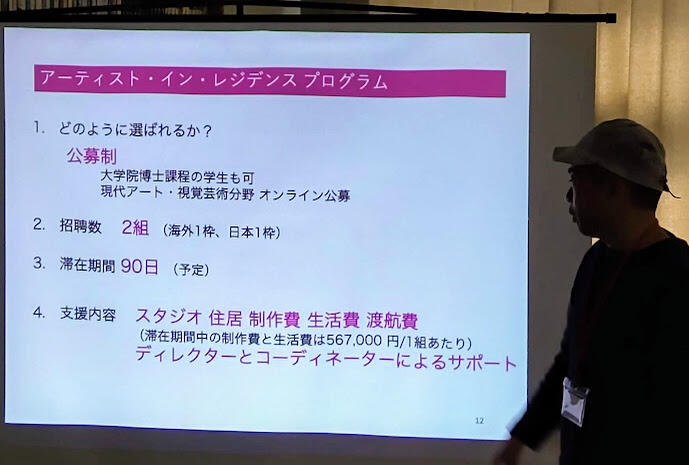

守谷に滞在して創作活動をする公募制のプログラムで、これまで37か国以上の国から122名以上のアーティストが活動してきたそうです。

2023年度招聘アーチストは

<スタジオ1>ローラ・クーパー(英国)

英国のバーミンガムを拠点に創作活動を行っているローラ・クーパーは、イノシシをめぐる日英の文化の差異を探り、映像を中心に作品化を試みています。

<スタジオ2>新藤冬華(日本)

北海道で開拓民の家に生まれ育った新藤は自らの背景と、守谷市とその近隣の地域にすむ人々がどのようにその地に辿り着き人生を歩んできたのかを重ね合わせ探っています、

<スタジオ3>ミロナリウ (オランダ)

オランダのロッテルダム在住でアルバニア出身のクロディアナ・ミローナと、台湾出身のユァン・チュン・リウによるアーティストデュオのミロナリウは、アートからデザイン、建築までの領域を横断しながら創作活動を行っていて、今回の滞在制作ではジャポニカ米「蓬莱米」について調べています。

「美術館にはアーティストはいなくて作品は展示されているが

アーティスト・イン・レジデンスでは、作品は未完成だがアーティストがいて作品を創っている」

参加された方はアーティストにいろいろと質問を投げかけていました。

興味を持たれた方は是非一度、学びの里のアーカススタジオを訪れてみてください。