学園ニュース

いきいきシニアコース(第9回)

いきいきシニアコースの9回目は

「あきらめない!誰でも楽しくアクティブシニアになる体操」

健康運動指導士の屋嘉部先生が教えてくれました。

まずは、「健康について考える」

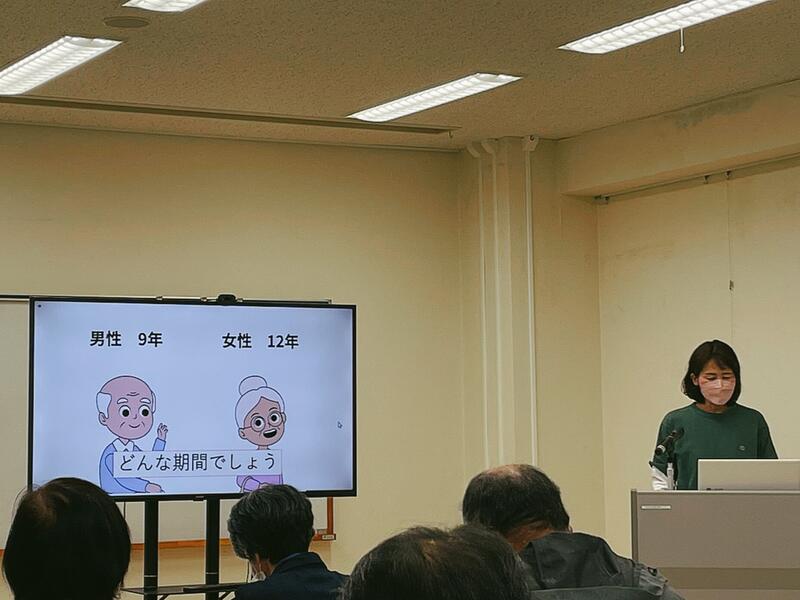

健康寿命とは、健康面で日常生活に制限なく自立して過ごせる期間のこと。

男性は72.68歳、女性は75.38歳だそうです。

健康づくりに大切な3本柱は、

ゆっくり休んで睡眠をたっぷりとる休養。

バランスに気をつけて採りたい栄養。

衰えを防ぎたい適度な有酸素運動とストレッチの運動。

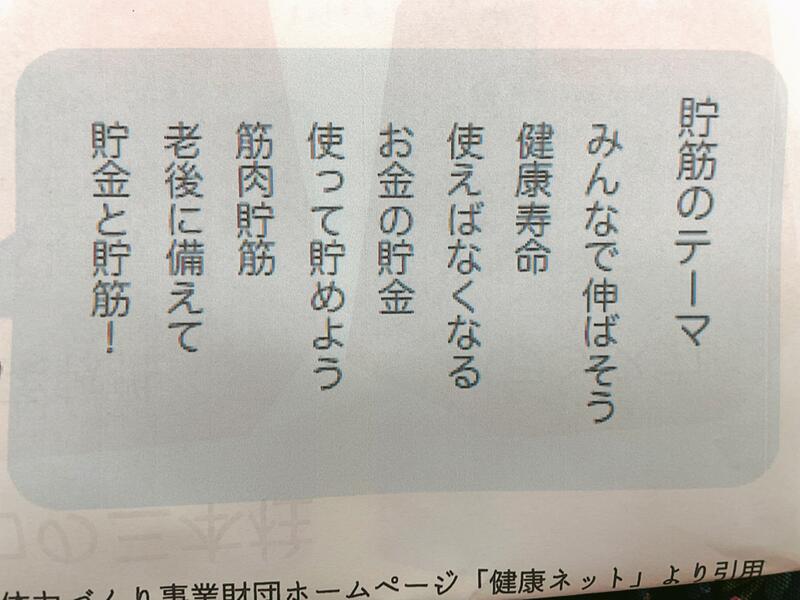

特に適度な筋肉をつけておくのは大事だそうで、貯筋がおすすめ(貯金ではない^^;)

もしも寝込んだ時は筋肉が減ってしまうので、そこで貯筋をしておくと、その後の回復や生活に関わるらしいです。

また、Well-being(身体的、精神的、社会的に良好な状態)についても教えてくれました。

脳が喜ぶコツは、「笑ってごまかす、できないを楽しむ、練習しない」

幸せになる4つの因子は、「やってみよう、ありがとう、なんとかなる、ありのままに」

そうなのか!リラックスできてしあわせな気持ちになりますね。

後半は、座ったまま簡単な動きと脳トレの組み合わせを体験。

童謡や歌謡曲に合わせて簡単な動きをするのですが、、、

これが難しい!簡単な動きなのに〜!

みなさん、「できないを楽しむ」を早速実行⁈

笑い声の中、楽しく脳トレ体操が出来ました。

次回は、第2弾!

アクティブシニアになる体操のミニ体験です。

持ち物は長めのフェイスタオルとみなさんの笑顔だそう(^^)

明るく楽しい屋嘉部先生が体操を教えてくれると思うとワクワクしますね!

まちづくり協議会コース(第9回)

急に秋めいて涼しくなってきましたね。

まちづくり協議会コース(第9回)は、

「地域課題の発見と対応推進方法」の4回目です。

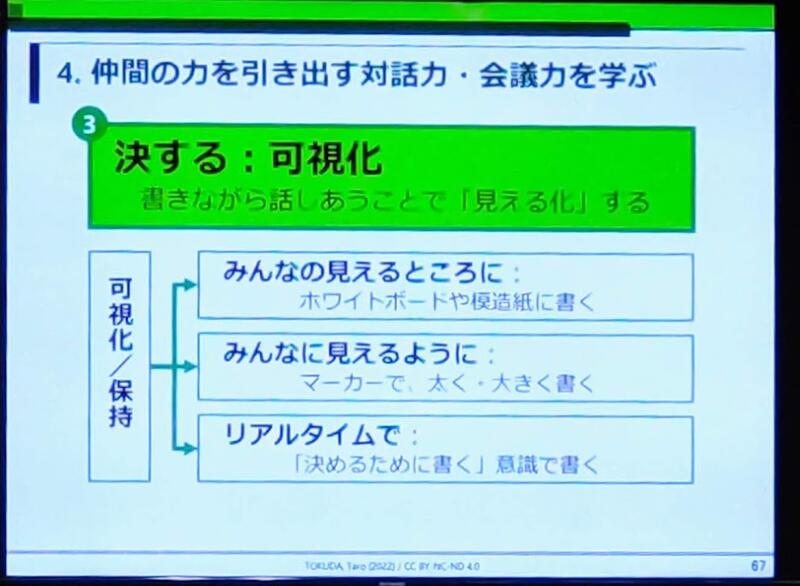

「力を引き出す」ための考え方と技術

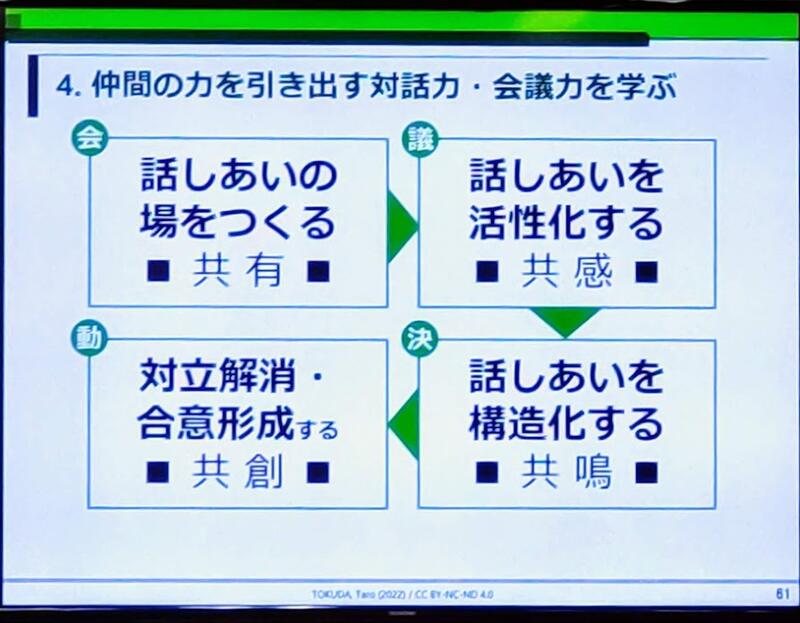

a. 仲間とともに事業を進める際に必要となる「対話力」「会議力」をまなぶ

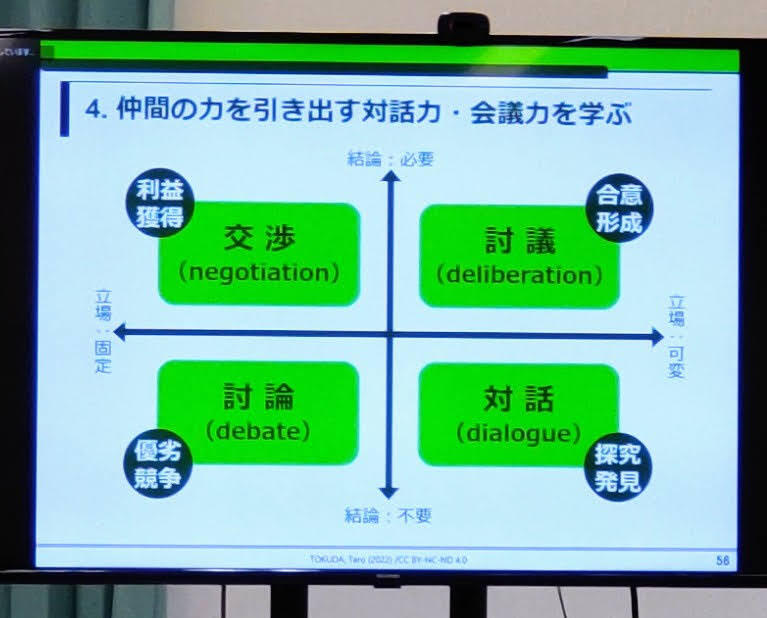

今回は上図の右側の話し合い(討議・対話)に焦点をあてて「討議」を通して「合意形成」していくことを学びました。

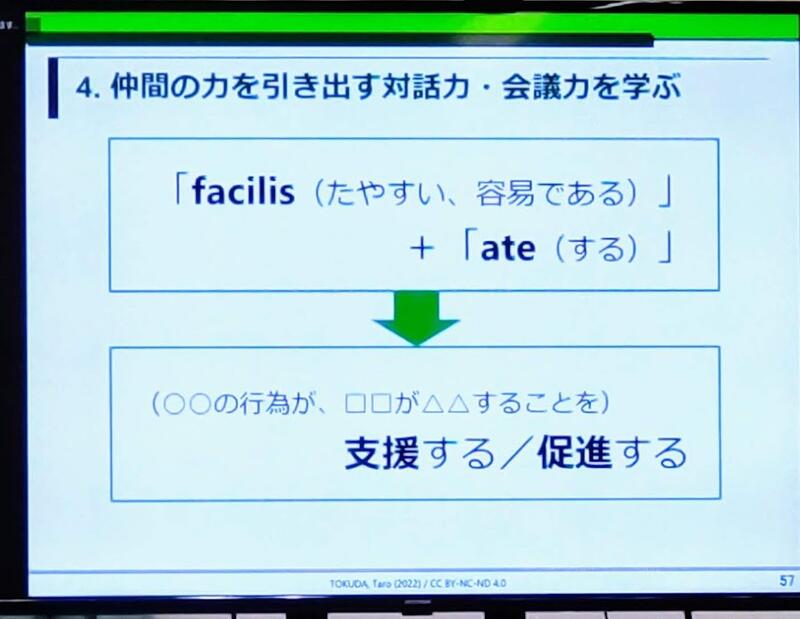

b. ファシリテーションのもともとの意味は「~を容易にする」「~を支援する」ということで、今回は特に「話し合いのファシリテーション」に焦点をあてました。

ファシリテーションは

・進行役の自分を中心に誘導的に指揮・管理するのではなく、参加メンバーを中心に捉えて中立的に支援・促進することが大切

→→ 皆が進むべき方向に動きやすいよう後押しする、お手伝いする「助産師さんの役目」という言葉が印象的でした。

・また話し合いの中身(コンテンツ)に働きかけるのではなく、話し合いの「進め方」や「決め方」、参加者の「関わり方」(プロセス)に働きかけること

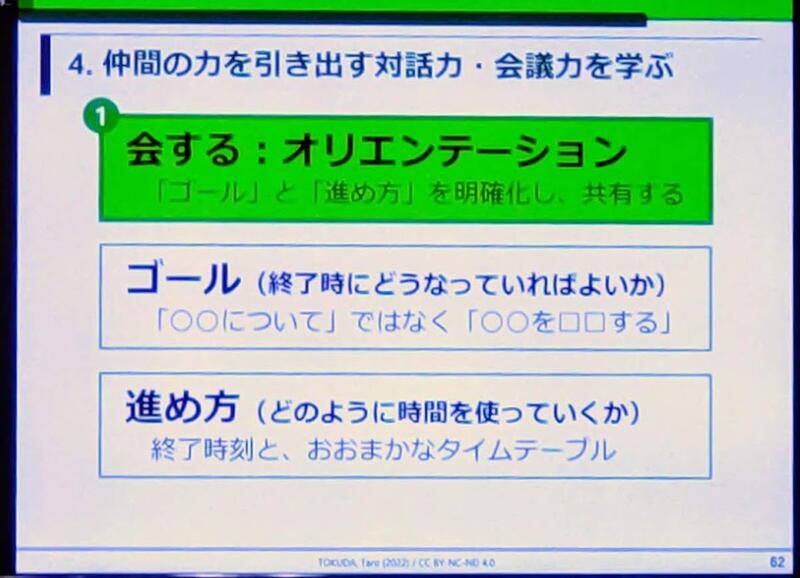

c. 話し合いのコツ

1.話し合いを方向づける「オリエンテーション」

~ゴールと進め方を明確にし共有する~

ここで、<ダメ会議の3つのパターン>が紹介されました ^^;

ダメ会議のパターン

①会して議せず

②議して決せず

③決して動かず

⊕ そもそも会せず…気持ちが会していない

2.思いや考えを引き出す「空間デザイン」

そのためには机・椅子の配置や人数を意識すること

画像がピンボケでした…

3.話し合いを交通整理する「可視化」

~書きながら話し合うことで「見える化」する~

4.動きを生み出す「おさらい」

~経過のおさらいと、結果のおさらいを活用する~

最後に

決まりやすくするための振り返り⇒書けばこそできる!

実行につなげるための振り返り⇒「誰が、何を、どのように、いつまでに」を確認する!

ということで、大変示唆に富んだ内容の講義でした。

市民科学ゼミ(第8回)

今回のテーマは、前回のライフストーリーインタビューの方法の一つの

「ビジュアルナラティブの実践」ということで、オンラインで伊藤先生にご講義いただきました。

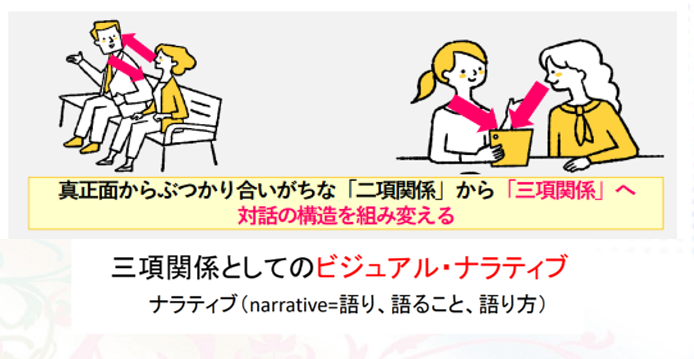

そもそも、「ビジュアルナラティブって何?」てところですが、、、

インタビューをする際に、二項関係で聞き手が語り手に真正面から質問を投げかけ、

誘導尋問のようにならないよう、「三項関係」を意識した絵や図を使用しながら

インタビューをおこなうことです。

ということで、今回の宿題は、自分の過去・現在・未来を絵で表現して来ることでした。

自分の人生をグラフにして表現している人

色で表現している人

起きた出来事を絵で表現している人

などなど、様々な楽しい絵がありました!!

その絵を見ながら、ゼミ生同士でインタビューをおこないました♪

絵に秘められている、語り手の想いや考えなど様々な視点から話が膨らみ、

楽しい時間になりました

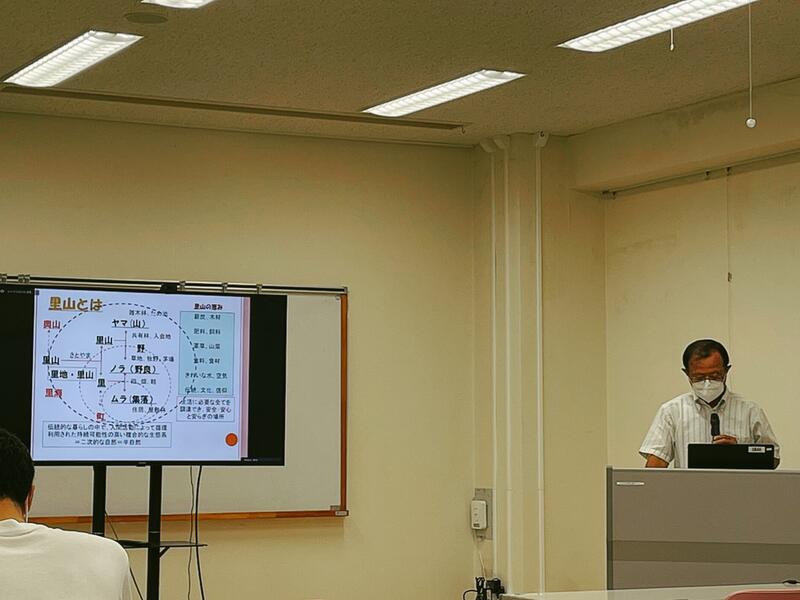

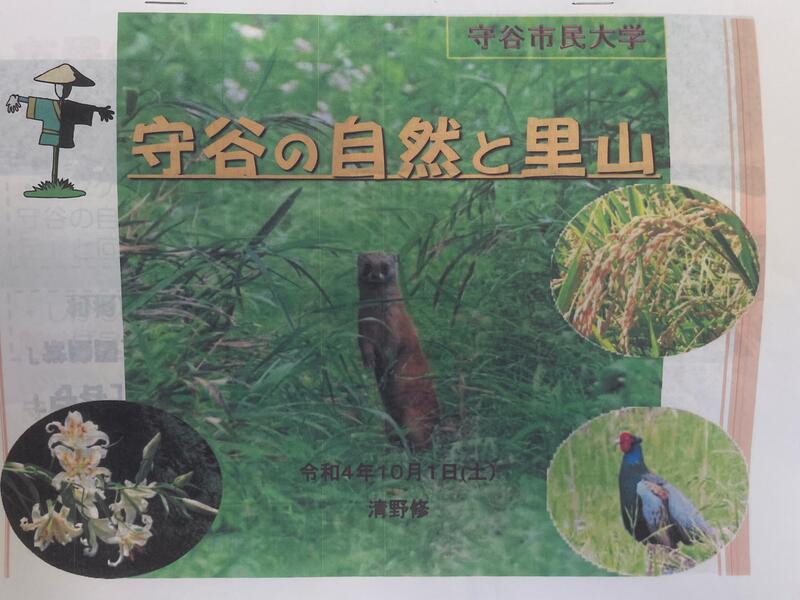

守谷を知るコース(第9回)

金木犀の良い香りが秋を思わせるこの頃です。

思わず、どこから?とキョロキョロしちゃいます(^^)

守谷を知るコース第9回は、自然。

守谷の里山を知る<パート1>

守谷里山ネットワーク代表の清野さんがお話をしてくれました。

まず、いただいた資料の表紙に写る可愛い小動物に釘付け!

これはもしかして、、

そう、イタチだそうです。

立っている姿は珍しいのではないでしょうか。

とても可愛い! 実物を見てみたい!

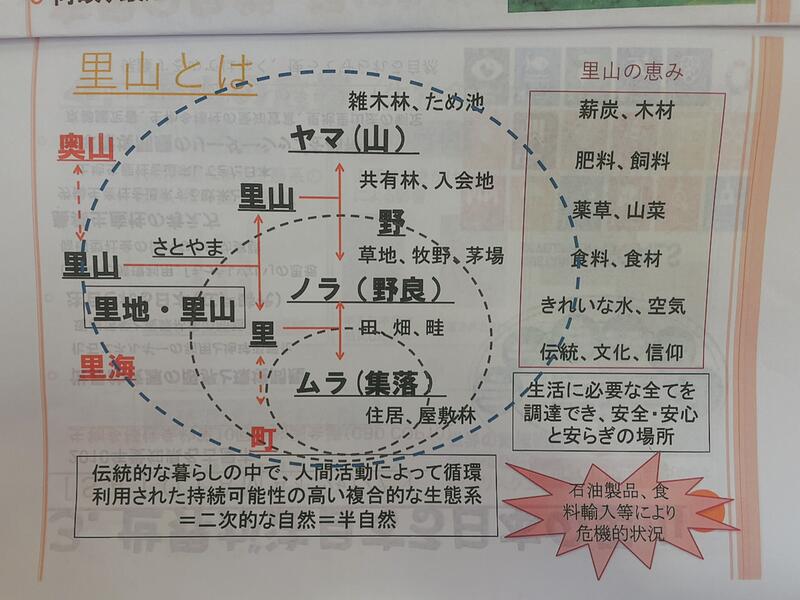

里山とは、人が手を入れて作られてきた自然のこと。

人が手を入れてない自然を「原生自然」といい、手を入れた二次的自然を「里山」といいます。

里山は世界で通用する言葉だそうです「SATOYAMA」

守谷市では、平成4年から市内全域による自然調査が行われました。

市民参加方式による調査だったので、市民が調査をしているうちに意識向上し、自主的な里山保全活動の取り組みに発展していったそう。

市内には、立沢や大柏などいくつもの里山があり、身近に自然と触れ合える場所があります。

田んぼで子供達と稲を育てたり、自然体験や野外学習と子供達に自然と触れ合う機会をたくさん作ってくれています。

またビオトープ整備や希少植物の保全と育成、正月行事のアワントリや自然観察など。

BBQできるスペースがあったり、井戸を掘って湧水プールを作ったり、各々の里山で楽しそうな活動をされています。

これからも子供や大人、みんなが身近で自然と親しめる場所を作っていきたいそうです。

今回は座学で里山について学びました。

次回はその里山に実際に行ってきます。

歩くにもよい季節なので、気持ちの良い校外学習になりそうです。

またこの時期は湿地に生える「まこも」が見ることができるかもしれないとのこと。

見た目は雑草のようですが、茎の部分を食べることができ、タケノコやアスパラのような食感だそうです。

これはぜひ、見てみたい。食べてみたいですね。

※次回は里山マップをいただけるそうなので、どこに里山があるのか詳しく載せたいと思います。

いきいきシニアコース(第8回)

「楽しいウォーキングで健康づくり <ミニ体験>歩いてみよう宇佐美式ウォーキング」

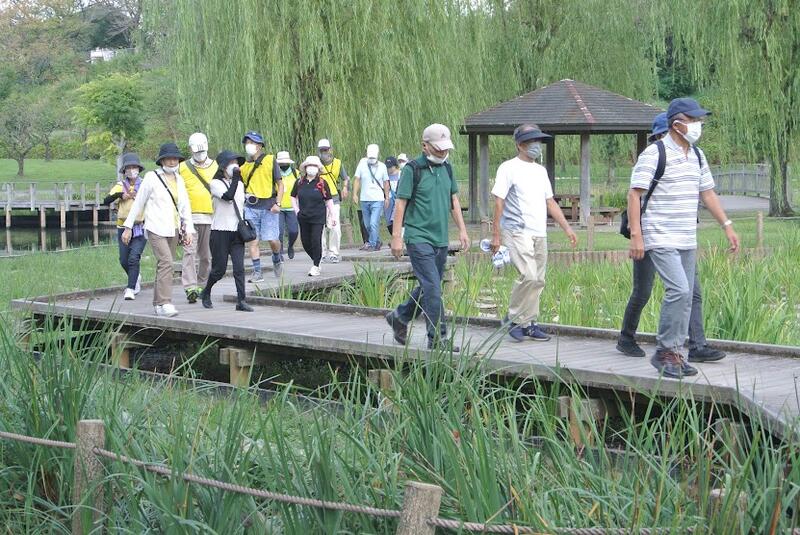

前回に引き続き「健幸ウォーキングもりや」さんの協力をいただき、秋晴れの中キンモクセイの心地よい香りを楽しみながらウォーキングを体験してきました。

立沢公園に集合して、四季の里公園まで歩いて戻ってくる 5.3㎞のコースです。

先ずは準備運動をしてから

北守谷遊歩道を大山公園に向けてウォーキングをスタート

住宅街では近所の方々の迷惑を考えて声を潜めて歩きました。

大山公園では宇佐美式ウォーキングの復習

「歩き方」「姿勢・目線と呼吸」などを意識して。。。

そして大山公園には地元の小学生たちの歌声も。

子どもたちの元気な様子を見ると、おじさんたちも嬉しくなります^^

四季の里公園に着いて、自然を満喫しながら小休止

休憩後、元気を取り戻して立沢公園へ戻り、

約2時間のウォーキングが無事終了。

天候にも恵まれ、身体を動かすことの楽しさを味わえた講座でした。