学園ニュース

守谷を知るコース(第1回)

2024年度 初回の守谷を知るコースは「守谷市の行政史と概要」と題し、NPO法人協働もりや代表理事で正安寺74代目住職の豊谷如秀(とよたにゆきひで)さんにお話を伺いました。

第1回目の講義ということで、参加受講生の住んでいる地域とお名前だけの自己紹介のあと、担当の運営委員を紹介してスタート!

…その前に、もりや市民大学の講義が行われている「市民活動支援センター」をご紹介します。

講義が開催されている会議室と

市民活動支援センター

さて講義では、

講師の豊谷さんが生まれた1955年に守谷町として出発し、2002年に市制施行して守谷市となり、2005年のTX(つくばエクスプレス)開業とともに発展してきている状況を、さまざまな事例を通してご紹介いただきました。

これから来年3月まで、どうぞよろしくお願いいたします。

まちづくり協議会コース(第1回)

守谷市 市民協働推進課による

「まちづくり協議会」とは

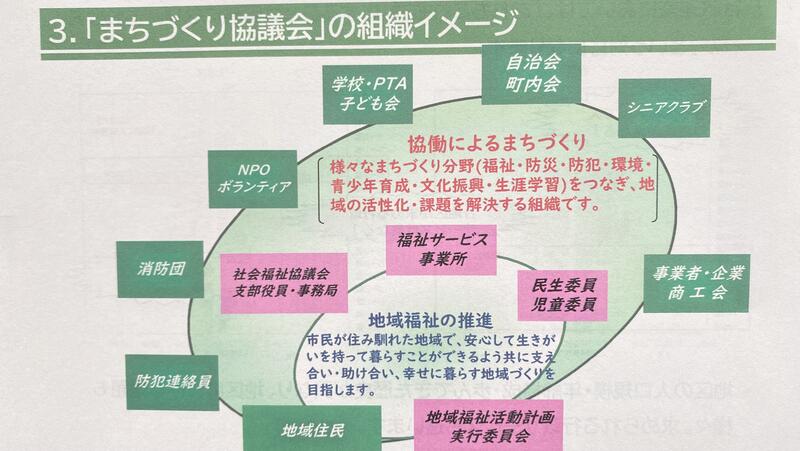

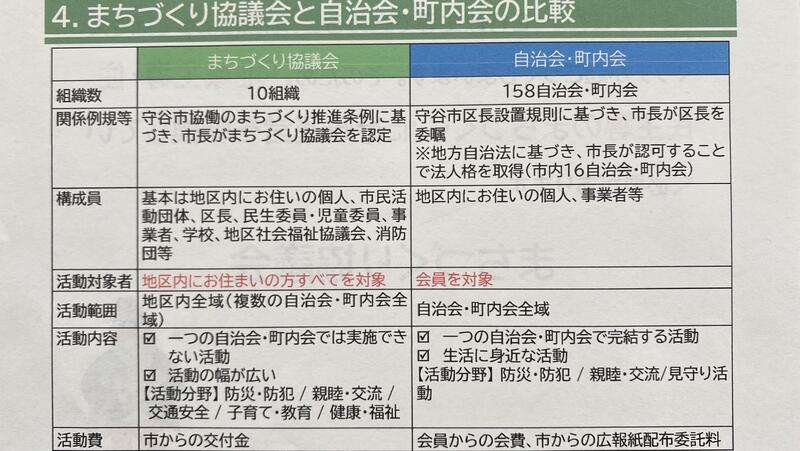

市の支援 1⃣人的支援、2⃣財政支援、3⃣活動拠点の支援

次に守谷市の10地区の「まちづくり協議会」の紹介や、「まちづくり協議会」での地域福祉活動についてパワーポイントで発表されました。

最後に「まちづくり協議会」の展望

①支えあい・助け合い活動

②多世代交流活動

③学校と連携した活動

④防災に関する活動

市民科学ゼミ(第1回)

もりや市民大学開講式の日に、早速市民科学ゼミが開講されました。

市民科学ゼミは、2年前から開講していますが、初回は期間が2年間だったため、今回で2回目の開講となります。

今年度は、期間が1年で、まちづくりに資する課題を見つけ、その課題解決に向けて、各自で自主的に調査や研究をおこないます。

受講申し込みの際に、すでに課題を提出していただいてます。

このゼミは、茨城大学人文社会科学部の伊藤哲司教授にご指導いただき、伊藤先生をはじめ多彩な先生方で設立された

「つどう つながる つむぎだす(通称つーラボ)」の任意団体にもご協力いただきます。

今年度は、幅広い年齢で12名の受講生です。

6、7月はステージ①ということで、

問いを明確にする

年間スケジュールの作成

自主ゼミのやり方を学ぶ

という内容で進めていきます。

初回は、オリエンテーションと自己紹介をしました。

用紙の真ん中に氏名を書き、上に自分を語る際にキーワードとなることを3つ、下には今後のゼミでやりたいことを3つ書き、自分のプレゼンをしました。

「プレゼンは、相手に与えるプレゼント。もらって喜ばれるプレゼンにしましょう!」と伊藤先生から。

受講生のみなさん、良いプレゼントをいただけたようです

今後の活動から目が離せません

もりや市民大学開講式

6月8日(土)、心地よい初夏の陽気の中、もりや市民大学の開講式が中央公民館でおこなわれました。

今年度は、昨年同様

守谷を知るコース

いきいきシニアコース

まちづくり協議会コース

市民科学ゼミ

の4つのコースで約80名の方がご入学となりました

初めに宮﨑学長からのごあいさつ

もりや市民大学がスタートして12年目。

歴史を感じます。

続いて、オリエンテーション。

Webを活用した講義、情報共有や連絡などでグループウェアを使うので、使い方などを説明しました。

開講式はここまでで、、、

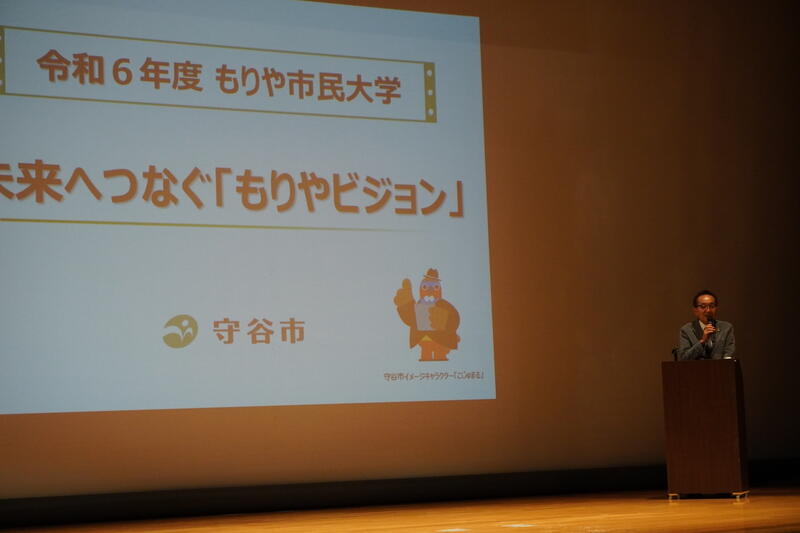

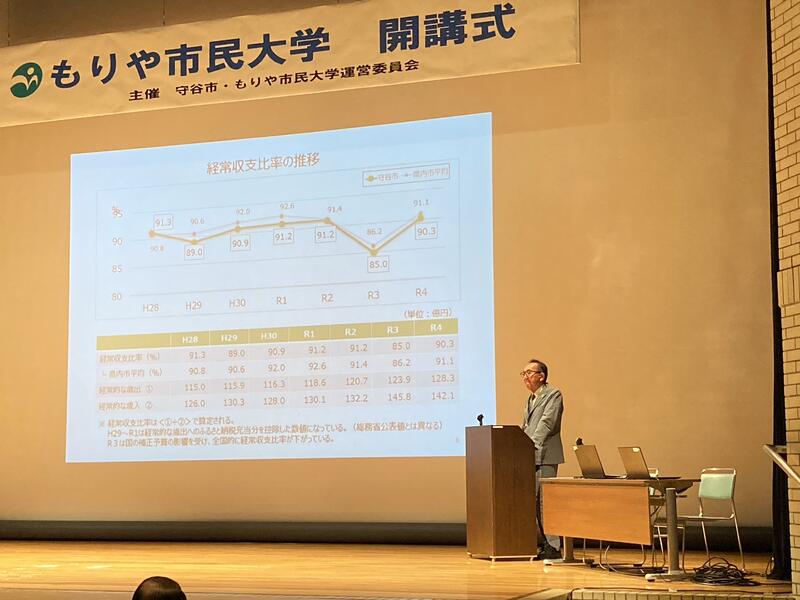

続いて、第1回市政講座

未来へつなぐ「もりやビジョン」

という演題で、松丸修久市長よりご講演いただきました。

守谷市は、健康寿命が県内で最も高いようです。

また、ふるさと納税にも力を入れており、寄付金額が全国でも上位だそうです。

受講生からたくさんの質問が出て、有意義な時間となりました。

今年度も良いスタートが切れました

受講生のみなさん、3月まで楽しくご参加ください!!

公開講座もあるので、ぜひ市民のみなさまのご参加をお待ちしております。

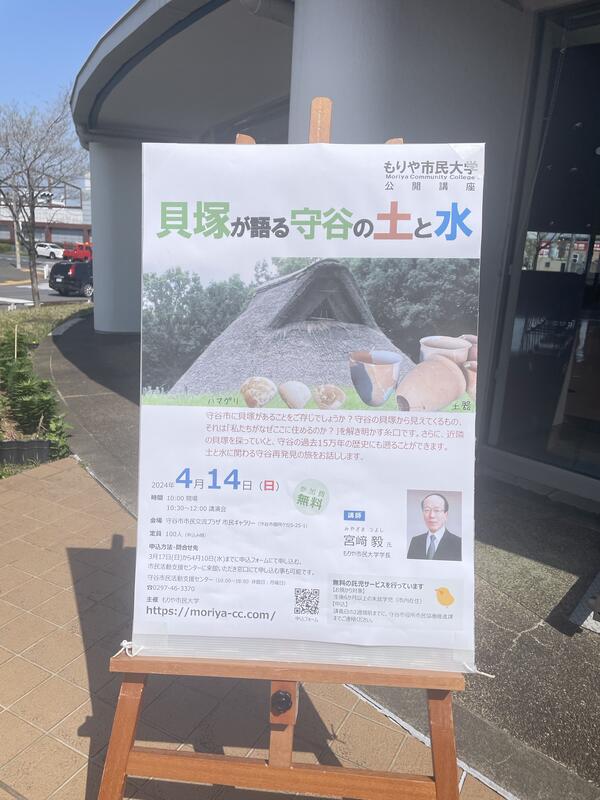

公開講座(第一回目)

今年度のもりや市民大学、ただいま受講生を募集中です!

募集に先がけて、もりや市民大学の最初の公開講座が開催されました。

「貝塚が語る守谷の土と水」

もりや市民大学の宮﨑学長の講座でした。

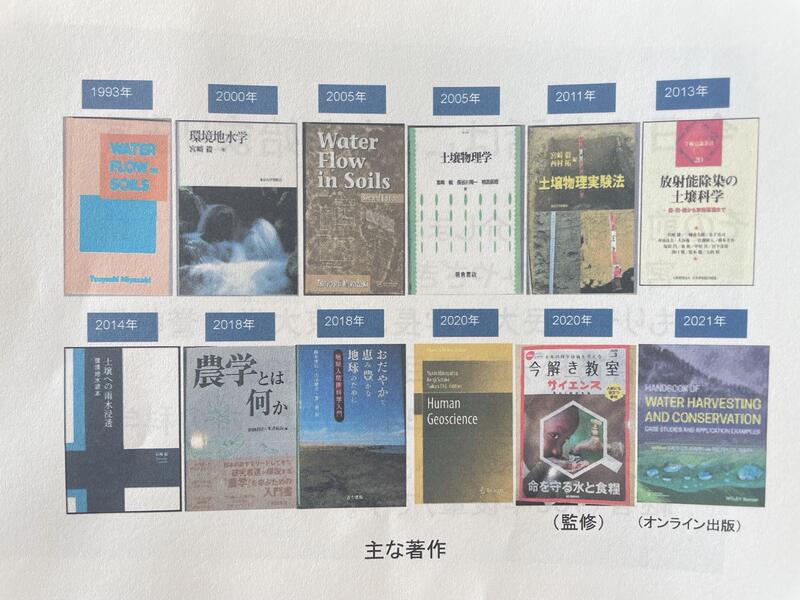

宮﨑学長は東京大学名誉教授であり、専門分野は環境治水学(土と水の科学)。

守谷市に住んで約35年とのこと。たくさんの書籍も出版されています。

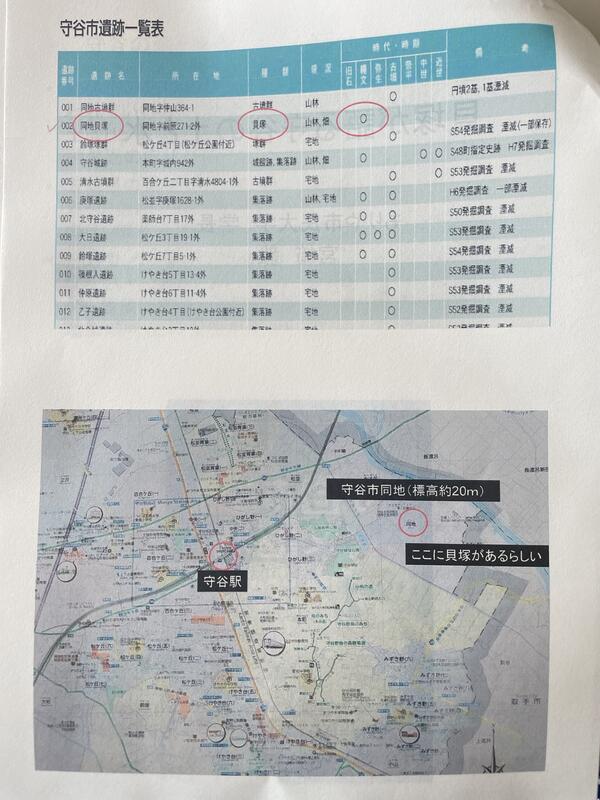

まずは、守谷の貝塚について聞かせていただきました。

守谷にもあるとは知らず、どこだろうと聞いていると。。

なんと民家の畑。

実際に探しに行かれたそうで、白いものが散らばっている畑をよく見ると貝殻があったそうです。

他にもみずき野の隣の取手には「貝塚」という地名があり、探しに行くとやはり畑の中から貝殻を見つけるという、探検のような身近でワクワクする発見があったんですね。

そして、守谷の土。

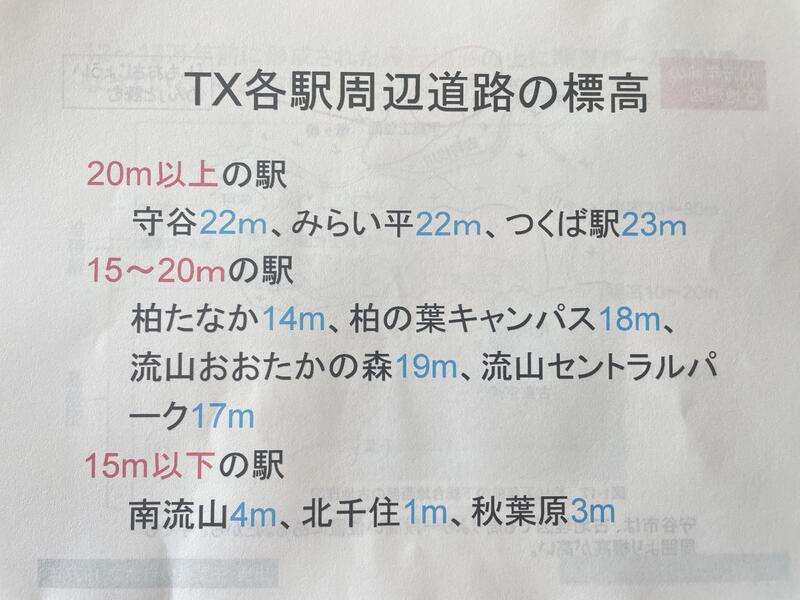

守谷の標高は20〜25mと高い地域が多く、周辺の市より高いです。

古地理図で見ても遥か昔の縄文海進の時も守谷がある地域は海に沈まなかったようで、そこからも昔から標高の高さがあり、守谷の住宅地は概ね浸水被害に関して住むには安心できる場所だと分かりました。

守谷の土は上が1〜5mの火山灰の関東ロームで透水性や保水性が良く作業がしやすい土。

下は白い粘土層の常総粘土で水はけは悪いですが、関東ロームの雨の受け皿となり、一部が湧水や小川となり、その水が持続的に使われているという恩恵があります。

3つの川に囲まれた守谷の土は、畑や水田に適し、もし富士山が噴火しても降る火山灰は2cm以下、標高が高いので川の氾濫の可能性が低く、大きな災害の心配が少ないと思いました。

安全で住みやすい守谷に住んでいてよかったなと思える講座でした。