学長ブログ

8月の学長ブログ

8月11日の発表によると、守谷市のコロナ累計感染者数は7950件だそうです。8月の市民人口70239人をこの感染者数で割ると、8.8人になります。つまり、8.8人中1人が感染したことになります。守谷市の家族構成は平均2.4人/家なので、4軒中に1人以上は感染したことになります。市内では、向こう3軒両隣に1人以上の感染者がおられたとしても不思議ではありません。無論、自分自身を含めてです。

日本全体での累計感染者数は約1510万人です。日本人口は1億2560万人なので、8.3人中1人が感染しています。守谷市とほとんど同じ水準です。こうなると、もう他人ごとではなくなりました。ご近所、知人・友人、身内に感染者が誰一人いない、という日本人はいなくなった、と言えるでしょう。

こんな時代を経験するとは思いませんでした。カミュの小説「ペスト」が書かれたように、今度は「コロナ」という小説を準備している作家がいるかもしれません。思いもよらぬこの時代をどのように過ごしてきたか、また、この先をどう生きたか、小説でも読んでみたいですね。私としては、「コロナ後」を考えたいです。まず、コロナは必ず収束する、或いは、インフルエンザや普通の風邪と同じレベルの存在になるという理解は、それがいつになるかは別として、確信になっています。

そして、どんな日常が戻るのでしょう。

① ほぼコロナ前と同じレベルの日常に戻る。

② コロナを経験したので、マスク手洗いをし続ける人が増える。

③ オンラインで仕事や会議を経験したので、ある程度その方式が社会に定着する。

④ リバウンド効果が大きく、人々が活発に動き回り、好景気が始まる。

⑤ コロナのある時代に学園生活を送った若者たちが、失ったものを取り戻すために大きなエネルギーを発揮する。

こんな社会が想像できます。気づくのは、なぜか肯定的、楽天的な想像が優先することです。どう考えても、より悪くなるシナリオを考え付くことができません。ただ、地球規模の気候変動やロシアによるウクライナ侵攻など、コロナ以外の懸念材料が世界を覆っていることを忘れてはなりませんね。

7月の学長ブログ

日頃、人口について考えることは滅多にありません。新聞、テレビ、スマホのスマートニュースでも、見出しに「人口」が表記されることは稀です。今月11日は国連が定めた「世界人口デー」でした。ここで、本年11月15日に世界人口が80億人に達すると予測されました。私が生まれた1947年の地球人口は約25億人程度でしたから、3.2倍です。これだけの地球人口を養うには、ウクライナの小麦を輸出しなければ到底足りないのに、ロシアは何と愚かしい侵略を行っていることか。

一方、守谷市の広報を見ると、いつの間にか人口が7万人を超えていました。なかなか7万人の壁を突破しないな、と思っていましたが、人口が増えたのですね。もりや市民大学の本年入学生にも、最近守谷市へ引っ越してこられた方々もおられます。6月4日の開講式で集計したアンケートによると、全回答41人中27人が初めての入学者でしたから、この中には守谷在住1年以内という「新人」もおられることでしょう。

ところで、最近「関係人口」という、地域社会にとって新しい考え方が広まっています。「関係人口」は「定住人口」とも「交流人口」とも異なる第3の人口で、地域に心を寄せる人、或いは、地域に関わりを持つ人、そういう人々のことを指すそうです。でも、「関係人口」の数はどうやって数えるのでしょう?分かるような、分からないような、ふわふわっとした新概念です。

そこで、もりや市民大学では、この「関係人口」を解明し、守谷市で実践的に「関係人口」を増やす構想を研究しよう、というコースを立ち上げました。それが、市民科学ゼミという2年間コースです。こんなコースを設置して大丈夫か?と恐る恐る開講したところ、予想を上回る希望者が現れ、すでにゼミが開始されました。茨城大学人文社会科学部の伊藤哲司教授がゼミの指導をしてくださいます。伊藤先生は「つどうつながるつむぎだすラボ」という任意団体の代表も務められており、今回の市民大学ゼミは、この団体の初仕事だそうです。聞きつけた市民の中には、いまからでもゼミに参加したいという希望者がいるそうです。このゼミ、守谷市の新時代を開いてくれそうですよ。

6月の学長ブログ

6月4日(土)守谷市中央公民館講堂にて、2022年度もりや市民大学開講式が挙行されました。2019年度通常開講、2020年度全面中止、2021年度ハイブリッド方式の開講、これらの特別体制を経て、今年度もハイブリッド方式の開講となりました。公開講座を除く4コース定員65名にて募集した結果、申込者数79名(延べ人数)となり、入学者数の調整が必要となりました。

定員超過に対する公平な対処方法としては、「先着順」「抽選」などが普通であり、もりや市民大学でも「抽選」を準備していました。ところが、思わぬ問題が発生しました。それは、ハイブリッド方式(教室対面受講とオンライン受講の混合)特有の問題でした。教室対面式の人数制限は新型コロナ感染対策上の制約なので、破ることができません。一方、オンライン方式は人数を増やしても特段の問題は生じませんので、申込者数超過のために抽選漏れとなった方々に「オンラインならどうぞ」とお誘いすることができるのです。

ここで2つの問題が生じました。①オンライン方式で受講することが可能な方と不可能な方がおられること、②校外授業や施設利用授業では定員以上の人数を受け入れられないこと、です。この2点で公平性を保つことの困難が生じました。そのため、単純な抽選方式を適用できないことが分かりました。何しろ経験したことのない事態なので、この事態を予測することができず、困惑しました。市民の皆さんにご迷惑をかけたことは深くお詫びしますが、我々運営委員会の経験不足、力不足なので、どうか御容赦いただきたい。

こうして、もたつきのある出発となった2022年度もりや市民大学ですが、明るい兆しも見えます。それは、受講生の年齢幅がこれまでになく広がり、20代から80代まで万遍無く各世代からの受講生が集まったこと、もう一つは、実現可能かどうかを心配していた「市民科学ゼミ」という新規コースに9人もの入学者を得たことです。守谷市を発展させるための人材育成としてこれほど心強いことはありません。2022年度のもりや市民大学がより良い成果を挙げるべく、運営委員一同、受講生に寄り添いながらさらに努力する所存です。本年度も、どうぞ宜しくお願い致します。

5月の学長ブログ

立花隆、という名前をどなたもご存じのことでしょう。「知の巨人」と言われ、「田中角栄研究」「宇宙からの帰還」「臨死体験」などの著書で次々と話題をさらい、昨年4月に80歳で亡くなりました。その著書の中に「新世紀デジタル講義」(新潮社、2000年)という本があります。その序文に、これまでの読書法とこれからの読書法について、面白いことが書いてありました。曰く「拾い読み、トバシ読みでもよいから、できるだけ多読、乱読する(中略)効用を強調する人はあまりいなかった」「とにかくわかるところだけ拾ってガンガン読んでいく」「わからないところはとりあえず後まわしにして、とにかく先に進め」「ひっかかっても、止まってはいけない。とにかく進むことである」と。

この序文を読んで、電子機器の取り扱い説明書(取説)を思い起こしました。或いは、パソコンやスマートフォンなどで推奨される新しいソフトウエアの説明文なども頭に浮かびました。こういった文書は、ほとんど何が書いてあるかわからず、1行か2行読んだあたりで挫折することもしばしばです。

しかし、立花隆によると、わかるところだけ拾ってガンガン進め、とおっしゃる。「場合によっては、何十ページにもわたって、ただページをめくるだけに終わるかもしれない。それでもとにかく最後までページをめくってみることだ。」そうすると「本当の多読能力」が身につくという。まことに柔軟な考え方であり、教えられるところが大きいです。

精読、熟読の経験を積み重ねて今日までを生きてきた諸氏においては、こういったスピードのある読書法を受け入れることに抵抗感がありましょう。私も、立花隆が言うような軽快な読み取り技術を身につけることに困難を感じます。が、世の中がデジタル社会に向かって動き始めている今日、自分の家族や身近な地域社会でも、こういった「新しい常識」が定着しつつあるのだな、と認めるところです。皆さんはどうお考えでしょうか?

4月の学長ブログ

2022年度の「もりや市民大学」プログラムが漸く整い、パンフレット案内状の準備も完了しました。何しろ、2020年度はコロナ感染による完全中止、2021年度は教室とオンラインというハイブリッド形式での開講、そして、2022年度はコロナ第7波の様子をうかがいながらの開講準備、ということで、これまで体験したことのない異例体制が続いています。

こうした準備で奮闘する「もりや市民大学」の運営委員ですが、どのようにして決まっているのか、ご存じでしょうか?そのほとんどは、守谷市広報に掲載された公募に応募された方々で構成されています。運営委員会は、この4月、5月にかけて、2023年度の市民大学運営方針の検討を始めます。コースの枠組みは2年間同一なので、2023年度は2022年度と同じ枠組みになります。しかし、その中身はまだ白紙です。運営委員の皆さんは、それぞれの役割分担に分かれ、2023年度にどんな講義を準備するか、回数や講義様式(教室受講、オンライン受講、現地訪問など)をどうするか、などを具体的に詰めていきます。

ところで、こんな運営委員会でも、時々、「このままで良いのかな?」という疑問がふつふつと湧いてきます。先日も運営委員会とは別にフリーの懇談会「これで良いのか、市民大学」を開催しました。すると、出る出る、たくさんの意見が出ました。つまり、レールの上を安全に走っていればよいという大学ではありません。より良い市民大学にするためには何が必要か、自由な意見交換が大切なのです。

このように、文字通り手作りの市民大学を運営しています。市民のご期待に添えないところがあれば、ひとえに私たちの力不足です。逆に、受講生から「面白い講義が聞けた」「選んだコースは自分に有益だった」などの感想をいただくと、運営委員は泣いて喜ぶ次第です。今回は、運営委員会の現状をサクっとご紹介しました。運営委員は、誰かに選ばれてなるものではありません。あくまで、自発的に参画された方々により構成されています。これが、多様性と透明性を保つために大切かな、と考えています。

3月の学長ブログ

チェルノは「黒」、ジョームは「土地」、どちらもロシア語です。そして、チェルノジョームは「黒い土」を意味し、世界で最も肥沃な(有機物を豊富に含む)土なので「土の皇帝」と称されています。チェルノジョーム地帯では、小麦やトウモロコシなどが肥料無しでも豊かに育ち、世界の穀倉地帯を形成しています。ちなみに、チェルノブイリは「黒い草」を意味します。チェルノジョームもチェルノブイリもウクライナにあります。

ウクライナの豊かさは黒い土(チェルノジョーム)と広い平野がもたらしていると言えますが、その大切なチェルノジョームをロシアの戦車がかき乱し、土地を荒らしています。何という乱暴狼藉か。

毎日のニュースが、ウクライナ情勢とオミクロン株感染で占められ、パラリンピックの閉会式はほとんど無視されてしまいました。こんな暗いニュースが世界を覆う日が来るとは、思いもよりませんでした。

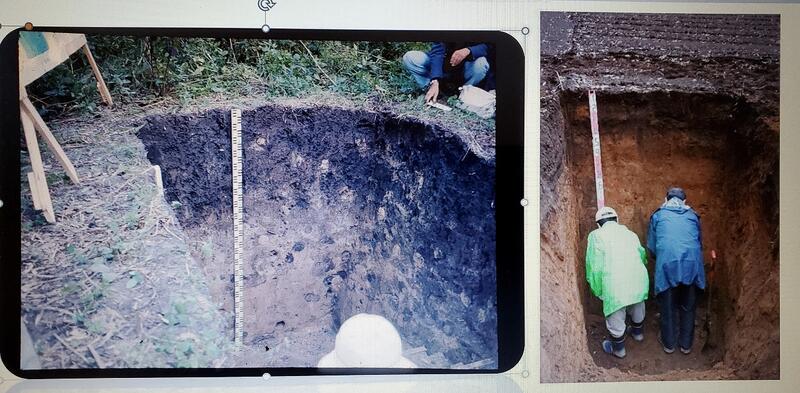

かつてソ連時代のウクライナを訪問した経験を持つ友人から、当時の写真が送られてきました。チェルノジョームに穴を掘り、土の断面を写真に収めたのです。その写真を眺めると、まるで日本の土を見ているようです。よく似ているので、今回は珍しく写真添付のブログとします。見た目は似ていますが、チェルノジョームの方が土の肥沃度がはるかに高いことに、驚きと羨望を覚えます。

(写真添付作業中)

左はウクライナのチェルノジョーム(古い写真なので青みがかっている)、右は千葉県の関東ローム。守谷市が配布した緑のヤッケを着ているのは私です。

2月の学長ブログ

黄砂は、ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠で巻き上げられて偏西風によって広域に運ばれ、春先の日本にも飛来して地面に落ちてきます。スギ花粉と同じような時期に飛来するので、花粉症アレルギーと黄砂アレルギーを同時に発症する人もいて(実は私もその一人)、全く厄介物だと考えていました。

ところが、最近、この黄砂が人間を救う働きをしていることが分かってきました。あの福島第一原発事故由来の放射性物質セシウム137ですが、黄砂はこのセシウムを強く吸着して作物に吸収されることを抑える効果があることが、京都府立大学の中尾淳博士らのグループによって解明されました。「黄砂には作物を守る力がある」のです。特に、守谷市のように火山灰土や黒ボク土で覆われている土地では、この発見は重要な意味を持ちます。なぜなら、火山灰土はセシウムを吸着する力が弱く、このような土に植えた作物は土壌中の放射性物質を吸収する心配が大きいのですが、たとえ微量でも火山灰土に黄砂が混じっていればそれがセシウムを吸着してくれるのです。

幸いなことに、黄砂は日本全体に降り注いでいるので、守谷市のような火山灰土の土地でも、この微量な黄砂がセシウムを捉えて離さない、という効果を発揮しているのです。アレルギーの敵、と思っていたにっくき黄砂が、実は命を守る大事な働きをしていたと知った時の驚きは、とても大きいものでした。なぜ黄砂がセシウム137を捉えて離さないか、というと、それは火山灰土にはほとんど含まれていない雲母(うんも)という成分が黄砂には豊富に含まれており、この雲母がセシウムを強く吸着するからなのです。

雲母(うんも)はキララとも呼ばれますが、そう言われてピンとくる人は滅多にいません。絶縁体に使われているね、と気づく人は、電気に詳しい人、岩石のかけらで表面のピカピカから雲母を連想する人は、タモリのように岩石に詳しい人でしょう。有名な作家、芥川龍之介は、「雲母のような」といった表現を複数回利用しています。この雲母を含む黄砂が日本人を助けている、と知って、一面だけで好き嫌いや価値を判断してはいけない、と大いなる教訓を得た次第です。

1月の学長ブログ

新年、明けましておめでとうございます。と言いつつ、オミクロン株と称する新型コロナ感染が急拡大し、何をするにもおっかなびっくりになっています。初詣もビクビク、成人式もビクビク、学校への登校もビクビク、離れて暮らす家族が一堂に会するのもビクビク、東京や街中に出かけるのもビクビク。これでは心が縮んでしまいます。困ったものです。

そうした中で、ここ数日の報道を見ていると、日本の実力が相対的に低下していることがしきりに報じられています。例えば、企業の「お値段」つまり時価総額というのが、日本一のトヨタでさえ世界で29位に過ぎないとか、日本人が発表する科学論文の掲載数や被引用回数が激減しているなど、目に見える形で実力低下を指摘され、少しがっかりします。しかし、こういったランキング狙いの競争に骨身を削ることが果たして人々の幸せにつながるだろうか?という大いなる疑問も、当然ながら湧いてきます。そうです、人気度No.1とか、ランキング上位、とかいう指標に踊らされるのは、あまり心地よいものではありません。もし仮にそのような競争で上位になったとしても、手に入るのはささやかな優越感のみ。

今年の抱負は、競争やランキングから少し距離を置き、いま手元にある課題を1つずつ乗り越えていく地道な成功を求めてみたいと思っています。例えば、令和4年度のもりや市民大学の開講です。令和2年度は中止、令和3年度は変則ハイブリッド教室運営、とやってきましたが、令和4年度は、何とか正規の軌道に戻したいと願い、現在、鋭意準備中です。とはいえ、2年間のブランクで、教室再開には新しいエネルギーが必要です。幸いにして、新たに加わった運営委員の皆さんのお力が、とても頼りになります。

寅年、年賀状にも沢山の寅君が登場でした。まあ、干支に何かを託するつもりはありませんが、今年も焦らずのっしのっしと歩んでいきたいと思います。昨年末10日間も入院して復活リハビリ運動中の私ですが、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

12月の学長ブログ

35年前のある日、ぶらりとルーブル美術館に行きました。そう、あのパリにあるルーブル美術館です。ドイツのハンブルグで開催された国際学会で発表した帰りに、フランスでルーブル美術館、イギリスで大英博物館を見学することにしたのです。平日で、すいていました。館内をぶらぶら歩くと、ミロのビーナスさんが美しく立っていました。ドラクロアの「民衆を導く自由の女神」の実物には驚きました。その大きさに、です。あんなに大きな絵とは知りませんでした。

さらに進むと、部屋の仕切りを抜けた左側の壁で「モナリザの微笑」に出くわしました。自分の目の高さに掛かっていました。防護ロープも防護柵もなし、いくらでも近づくことができます。「えっ、こんなに小さいの?」とこれも驚きました。そして、モナリザさんと向き合うことしばし、何故か心を奪われ、じっと見つめあうことになりました。何しろ、ここにある絵や彫刻は全て本物です。あの、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵そのものと出会った時の感動は今でも忘れることができません。

そのダ・ヴィンチさんに、再会することになりました。今回は、美術館ではなく病院です。私こと、ダ・ヴィンチ手術という最新ロボット(内視鏡下手術支援ロボット)手術を受けることになりました。この技術、アメリカの軍用に開発していたリモート手術の技術が民間に移され、1999年に完成しました。特に最近10年間で急速に全世界に広まり、日本国内でも各病院が積極的に導入しました。2019年には特許期限(20年間)が切れたので、開発競争や価格破壊が激化しているそうです。

とにかく、ルーブル美術館でモナリザさんに出会ってから35年の時を経て、ダ・ヴィンチさんに再会するとは思いもよりませんでした。麻酔を受けるときは、あのモナリザさんの謎の微笑を思い出しながら眠りにつきます。目覚めたときにも微笑んでくれると良いのですが、どうなるかは謎、です。

11月の学長ブログ

2021年8月に出版されたデジタル・ファシズム(NHK出版新書、堤未果著)を読みました。タイトルに興味を持ったからです。世の中はどんどんデジタル化が進んでいて、それに後れを取ると、何だか疎外感を持つようにならないか、といった漠然とした不安もありました。特に、高齢者はスマホ扱いやタッチパネル操作に対し、「やりにくいなー」という印象を持っていますから、さらにデジタル化が進めば、より一層取り残された感覚が強くなると思います。

そこに登場したのが、このデジタル・ファシズムという本でした。この本の特徴は、デジタル化について多くの通説、常識を取り上げ、「だが、本当にそうだろうか?」という疑問を全部で11ヵ所も指摘しているところです。たとえば、「今やキャッシュレスは海外では常識ですよ。日本はデジタル後進国。」という通説、デジタル技術が「少子高齢化や地方の過疎化、貧富の格差など、今日本が抱えるいくつもの課題が、解決されてゆく」という日本全国デジタル化(Society5.0)計画、「パンデミック危機が起きたことで、今や教育のデジタル化は必須となった」というOECD(経済協力開発機構)レポートの主張、などを取り上げ、その一つ一つに「だが、本当にそうだろうか?」と疑問を投げかけます。

この本に書かれている内容をどう評価するかは、読者それぞれが決めることですが、私は大いに影響を受けました。やがてデジタル・ファシズムがやってくる、と著者が投げかける危惧についても、決して楽観できないな、と思いました。その一方で、自分の日常生活を振り返ると、スマホ、パソコン、クレジットカード、スイカ、WiFi、ブルートゥースなどのお世話になっているのも事実です。

もりや市民大学では、2021年度はZoomを利用したハイブリッド方式で各コースを運営し、大いにデジタル技術に助けられましたが、別の視点で考える必要も、この本が教えてくれました。2022年度以降のもりや市民大学でも、デジタル化時代をどう読み、どう生きるか、新しい指針を示してくれるような講師を見つけ出して、ともに学んでいく必要がありそうです。