学園ニュース

いきいきシニアコース(最終回)

6月からスタートしたいきいきシニアコースが本日最終日となりました

最終回は「自分にとってのいきいきシニアを考える」ということで、運営委員の高木さんから実体験を交えたお話がありました。

高木さんはご病気がきっかけで、ボランティア活動を始められ、「ありがとう」といわれることが大変うれしかったとおっしゃっていました。

現在も、もりや市民大学運営委員の副学長をはじめ町内会においても様々な活動をされており、個人的に尊敬する大先輩です

実は、運営委員を今年度でご卒業されますので、この場を借りて、、、、

長年にわたり、大変お疲れ様でした。今後ともぜひお力添えください♪

後半は、コーヒーを飲みながら、各自1年間を振り返り、参加者の方のご感想をお聞かせくださいました。

・自分は何のために生きているのか、、、?ボランティアを始めてみようか!

・現在までの限られたコミュニティではなく、様々な方の意見を聞けたり、友人ができた!

・地域のコミュニティに参加することで、安心して守谷市で生活できるようになった!

・新しい情報なども聞けて、大変良い学びになった!

などなど、うれしいお言葉をたくさん聞くことができました

みなさん!

ぜひ、これからもいきいきと守谷市で

わくわくした生活を送ってください

1年間お疲れ様でした

守谷を知るコース 第16回

【国際交流員から見た守谷と日本】

2023年8月 守谷に赴任して2年目の国際交流員シルビアさんから話を伺いました

まず自己紹介で出身地のデュッセルドルフについて。

デュッセルドルフにはドイツ最大の日本人コミュニティがあって、日本企業が500社以上、日本の幼稚園や学校もあり、住んでいるだけで日本食のレストランやお店を見ることができたそうです。

シルビアさんは琉球大学や京都大学に留学し、都内の企業でインターシップの経験もあり、日本語が堪能です。

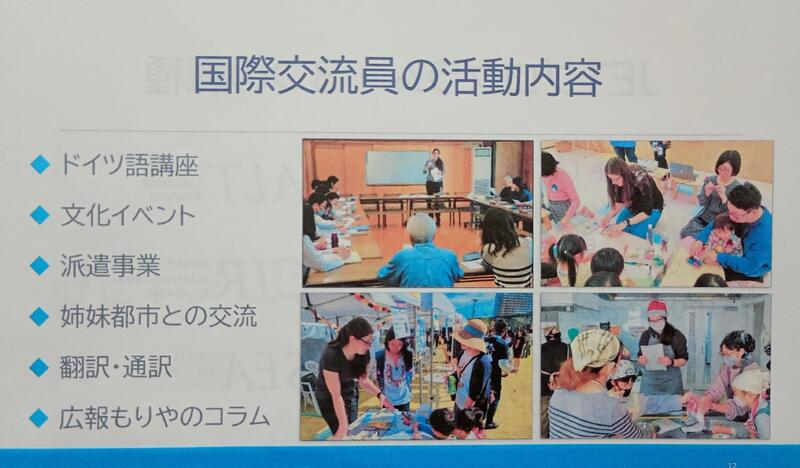

守谷では国際交流員としていろいろな活度をされています。

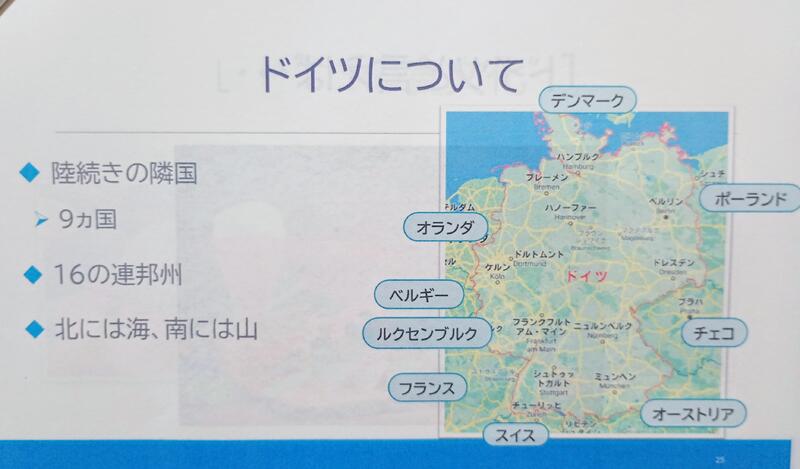

さて、ドイツは何カ国と接しているでしょうか?

なんと9カ国と接しているそうです。

島国の日本とは違いますね。

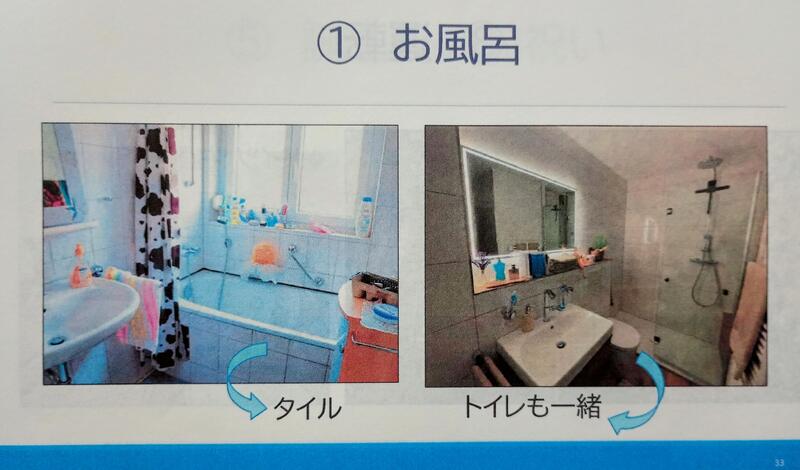

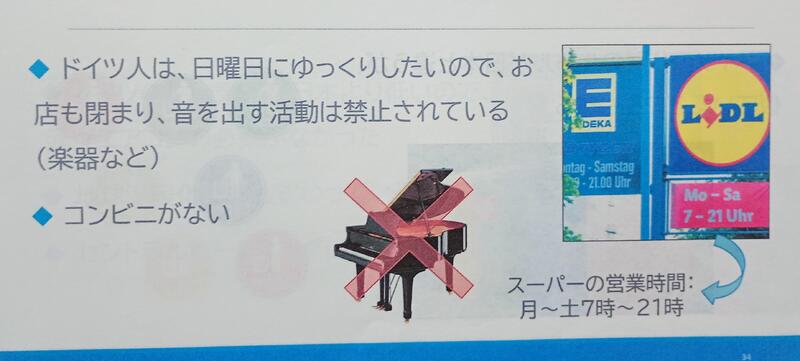

ドイツと日本の違いを感じたのは、

日曜日…

アイコンタクト…

など、いくつかあるようです。

そしてシルビアさんから見た守谷は、

「みどり」

「カラフル」

「街がきれい」

「お祭りも楽しい」

「子どもも大人も勉強熱心」

「子どもにとって素晴らしい環境」

「国際交流・ボランティア活動が多い」

という印象とのこと。

守谷にずっと住んでいると、その良さに慣れてしまい当たり前のように思えますが、国際交流員のシルビアさんから改めて紹介されると

「守谷っていいところだなァ」と再認識しました。

市民科学ゼミ成果発表会

本日、2024年度市民科学ゼミ成果発表会が中央図書館視聴覚室でおこなわれました。

今年度テーマを決めて各自がおこなった活動を企画、提言、調査という様々な形で報告がありました。

9組10名の方がパワポで資料を作成し、質疑応答を入れて一組25分の持ち時間で、熱い思いを伝えられていました。

元気なシニアが守谷市でいきいきと過ごすための提案や、健康づくりとしてのテニピン(テニスとピンポンが合わさったもの)やウォーキングの普及、

環境や交通網の問題や提案など様々なテーマで興味深い内容でした。

市の職員や運営委員、市民の方々が聞きに来られていました。

13時10分に始まり、17時半まで長丁場でしたが、最後に伊藤先生からの講評がありました。

この市民科学ゼミが守谷市の市民シンクタンクになり、市民研究者の育成やローカルな問題に目を向けながら、グローバルな世界的の問題も

取り上げていくようになると良いですね!というお言葉がありました。

みなさん1年間大変お疲れ様でした。

本日の発表がここでとどまらず、今後の展開につながればよいですね

いきいきシニアコース(第16回)

今回は前回に引き続き、〜守谷市でのシニアの活躍の場を探る②〜

守谷市内で活動されている

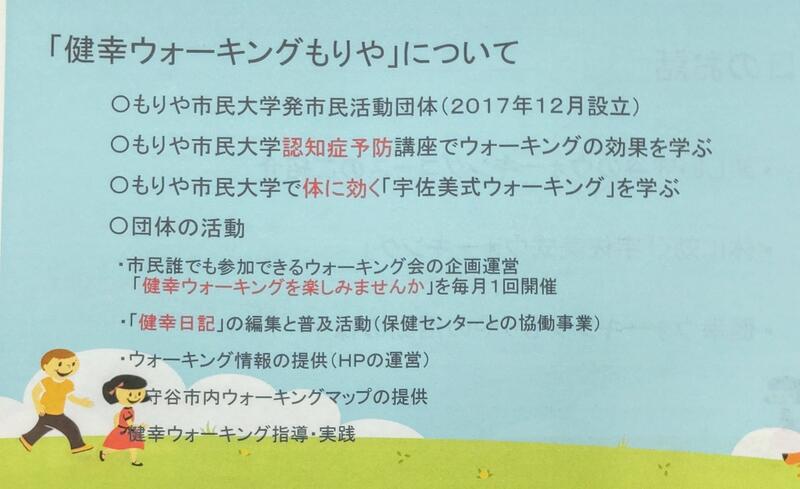

「健幸ウォーキングもりや」

「守谷ネイチャーライフ」

「スマートライフ倶楽部」

の代表の方からお話を伺いました。

まず「健幸ウォーキングもりや」の原さんから活動内容を伺い、守谷のウォーキングコース数カ所を紹介いただきました。

原さんがウォーキングに関心を持ったのは市民大学での講座を受講したのがきっかけとのこと。

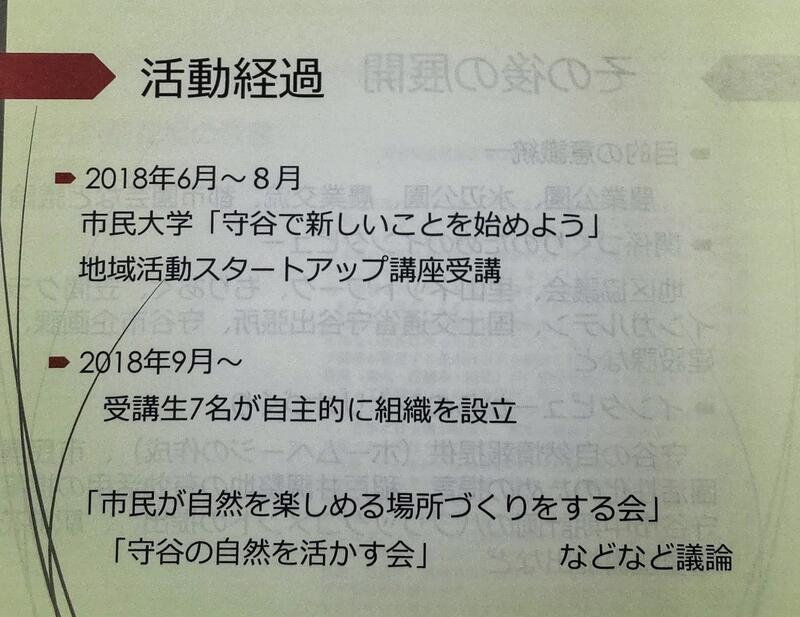

続いて「守谷ネイチャーライフ」の佐合(さごう)さんから、活動の目的やその後の経過について

会の目的は、

守谷市内の自然環境を守り、市民が自然に親しみ、楽しめる環境づくりを目指す活動を行うことだそうで、

こちらも市民大学でのスタートアップ講座の受講生7名が自主的に組織を設立したそうです。

その後ホームページを作成し、情報の発信や守谷市への提言を行っています。

続いて、

「スマートライフ倶楽部」の上西さんから、SLC活動の紹介

現在、私たちの生活にはスマホが必需品となっており、せっかく持っているなら少しでも使いこなして生活に役立てたいですよね。

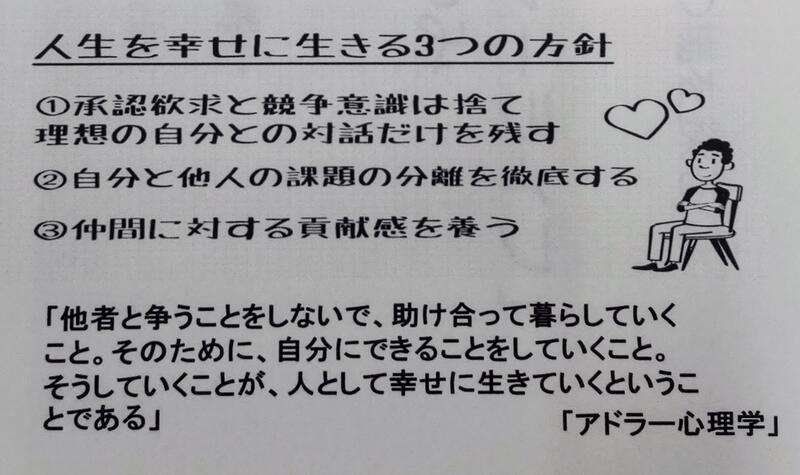

最後に上西さんから、講座のまとめとなるような言葉を紹介していただきました。

守谷を知るコース(第15回目)

守谷を知るコースの15回目は、常総映像ビデオクラブの活動紹介

常総映像会員の渡邊英昭さんがお話を聞かせてくれました。

2004年に設立されて、創立20年になる常総映像ビデオクラブは毎月例会を開いて情報交換や映像作品上映などの活動をしています。

年に二回の撮影会を行い、12月にはコンテストを開催しているそうです。

創立20周年の記念上映会が昨年の秋に開催され、みんなで観て審査をして投票。なんと180人の参加者だったそうです。

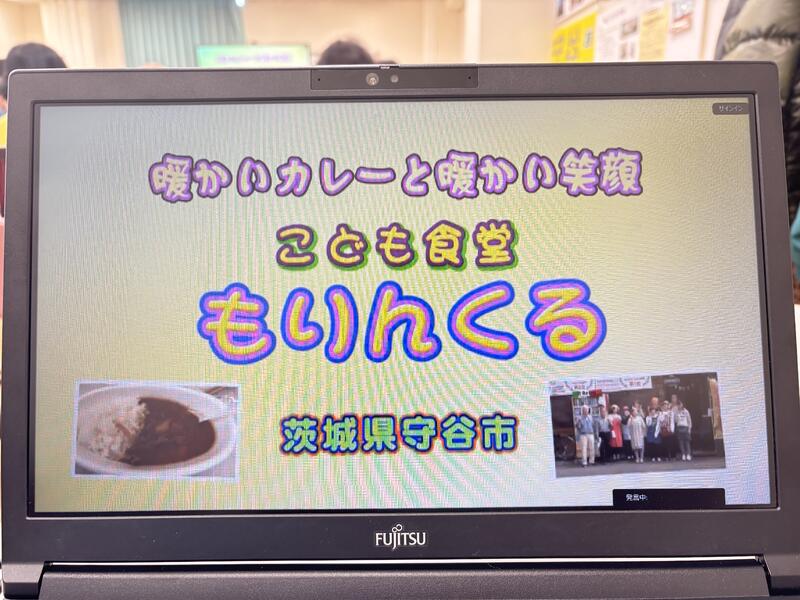

地域貢献活動もされていて、子ども食堂もりんくるの活動紹介映像を見せていただきました。

また、市内の大野小学校の米作り体験学習と田んぼリレーの映像も見せていただき、子供達の楽しそうな様子を見ることができました。

守谷で生まれたビデオクラブは、みなさん映像について勉強され、自分の趣味を深めつつ、地域貢献もされていて、とても楽しそうでした。

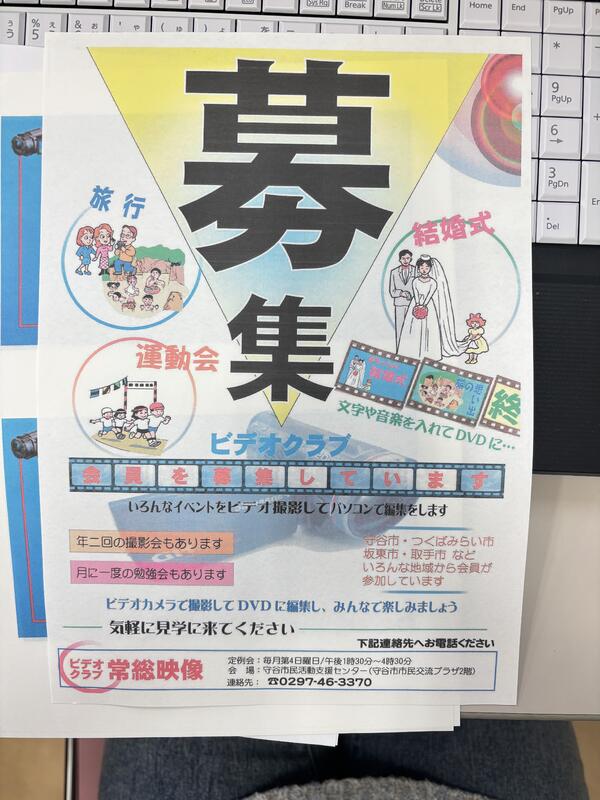

ただいま会員募集中とのこと。

自分で映像を撮って、編集する技術を学べるのは面白そうですね!