学園ニュース

守谷を知るコース(第6回)

守谷を知るコース第6回目は、校外学習。

暑いですが、教室を飛び出しての講座です。

「常総環境センターと常総運動公園施設見学」

常総地方広域市町村事務組合事務局の方々が案内をしてくれました。

常総環境センターの施設棟にて施設のお話を聞きます。

運営は常総地方広域市町村圏事務組合で守谷市、取手市、つくばみらい市、常総市(水海道地区)が母体となっています。

ゴミの収集はそれぞれの自治体が行っており、施設での処理が年間20億円に加えてゴミ収集の金額がかかっているとのこと。かなりの金額が必要とされているのですね。

施設センターの紹介DVDも見せていただきました。

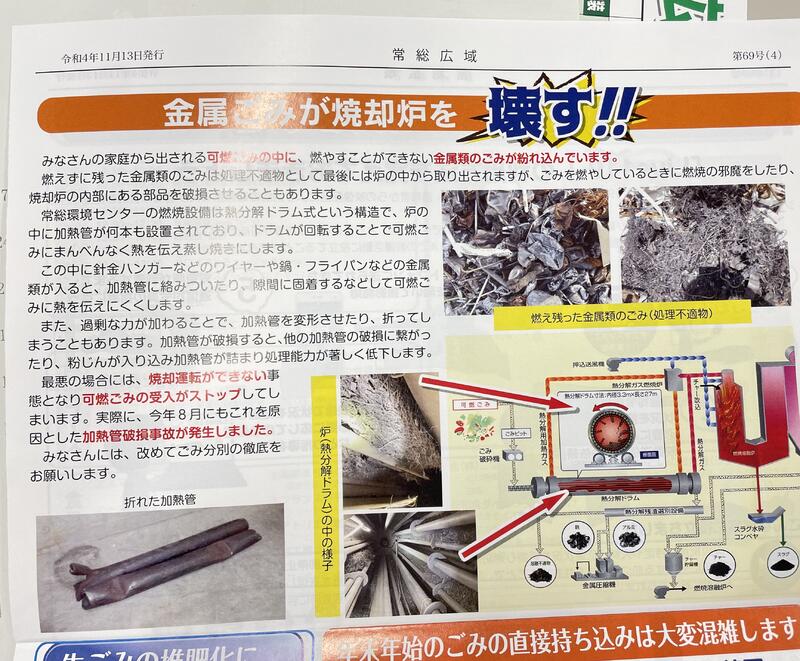

ゴミ焼却の流れの説明では、処理をしながらエネルギーを生み出し、プールやお風呂に使用したり、アルミやプラスチック、ペットボトルなどが再利用されている様子が分かりました。資源ゴミは手選別で行われているので、莫大な量を捌くのはとても大変な作業だと思います。

実際に施設内を見学。人数が多いので3グループに分かれての行動です。

巨大なクレーンがゴミを掴んでいる姿に思わず見入ってしまいます。

施設は24時間体制で盆暮れ関係なく稼働しているそう。そうしなければ処理が間に合わないとのこと。

みなさん、熱心に説明を聞いています。

きちんと分別をしてゴミを出すことでゴミ焼却がスムーズに進み、資源物を仕分けして出すことで多くリサイクルされることを改めて実感しました。

センター施設の見学はとても勉強になり、反省する点もあり(^^;;

後半は外に出て、常総運動公園施設見学です。

外の受付では、車ごと重量が測れるそう。粗大ゴミの持ち込みも出来るので一般の車両もやってきます。お盆には200台ほどもやってきたそうですよ!

「いこいの郷 常総」

ゴミ焼却を利用した温浴施設です。お風呂だけでなく、トレーニングが出来るジムや地域交流スペース、レストラン、宿泊施設もあります。

「常総運動公園」

室内温泉プールをはじめ、野球場やテニスコート、サッカーコートなど、子供がお世話になった施設も多いのではないでしょうか。

広いキャンプ場を歩いて移動しました。

映える、どこでもドアと巨大な椅子。

以前は屋外プールだった場所はかなり変わっていました。

流れるプールはコミュニティガーデン。

ちびっこプールはドックプールに。

ドックランもあります。

暑いのでワンちゃんは1匹もいませんでした〜

暑い日でしたが、青空の中をちょっと散歩したのは気持ちがよかったです。

自分たちの生活の一部である、ゴミの行方やその後を実際に見ることが出来て、とても勉強になりました。

これからもなるべくゴミを出さないように、きちんと分別をするように心がけたいと思います。

まちづくり協議会コース(第6回)

子どもの育成、地域の居場所づくり

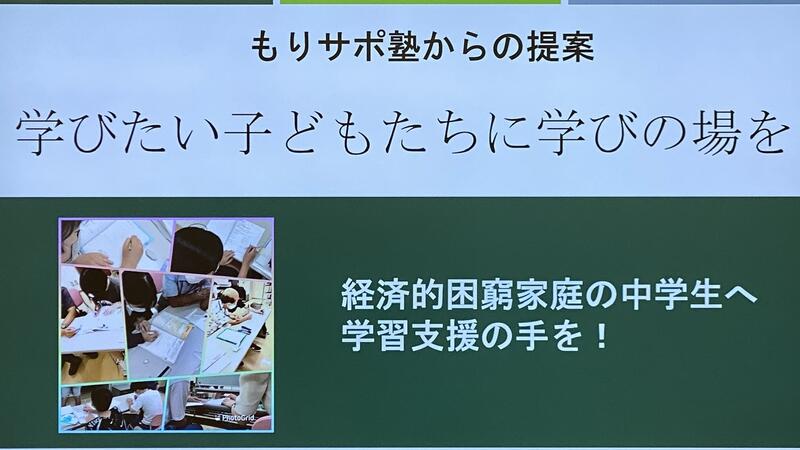

学びたい子どもたちに学びの場を!

学習支援塾『もりサポ塾』の活動紹介

塾長 川崎文先生

「子どもの貧困は、社会全体の問題」

★自己肯定感の低下につながる

学習塾や習い事をするチャンスがない

服を買ってもらう、外遊びに連れて行ってもらうなどの経験が少ない

自分には価値がないと考える原因につながる傾向がある

★教育格差が生まれる

進学に格差が広がる

将来的に所得格差へ、貧困が繰り返される負の連鎖へつながる

★社会的損失につながる

「もりサポ塾・目的」

すべての子どもに学習するチャンスを

ひとりひとりに寄り添った学習サポートを

多様な大人たちとかかわり社会への信頼を

学習を通して自己達成感や自己肯定感を

様々な事情を持つ子どもたちに居場所を

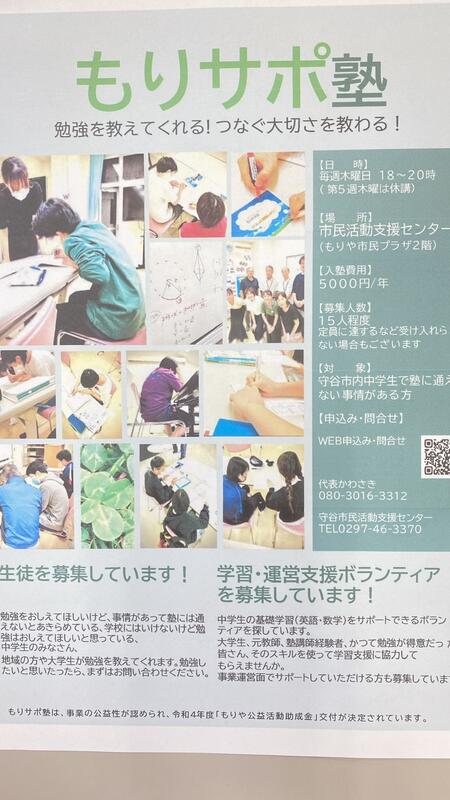

「もりサポ塾・沿革」

2021年6月にボランティア団体(もりやサポート塾)を立ち上げ

令和5年度に、もりサポ塾は〔子どもの未来応援基金]の支援先に採択されました。

学生からの質問には、行政との関わり方、助成金の申請方法

個人授業かグループ授業か、親御さんとの関わりなど具体的な様々な内容の意見交換が行われました。

守谷にはまだまだ学習支援の場が足りないと先生からのお話しがありました。

いきいきシニアコース(第6回)

第6回「こころとあたまに響く音楽体験」は市民ギャラリーを会場として、音楽療法士の佐々木宏子さんからお話を伺い、受講生も歌ったり身体を使って楽器の体験をしました。

音楽療法とは・・・

日本音楽療法学会では音楽療法を

【音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身の障がいの回復、機能の維持改善、生活の質の向上、行動の変容などに向けて、音楽を意図的、計画的に使用すること】と定義しています。

そして

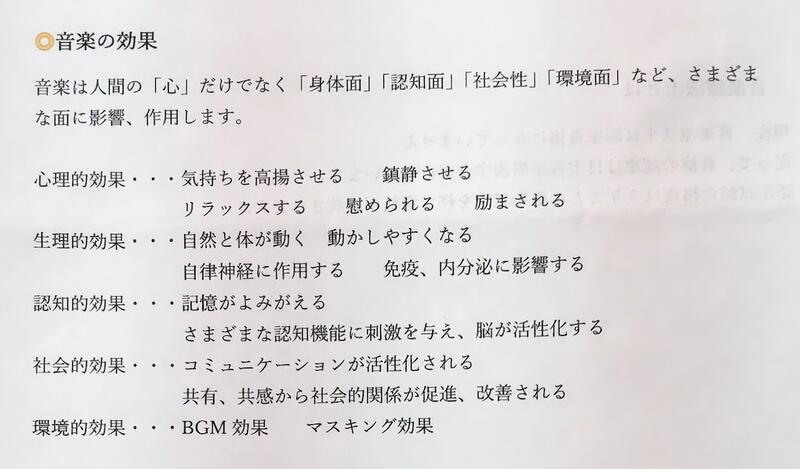

音楽の効果は・・・

音楽療法は障がいや疾病を抱える方が主な対象ですが、健康の維持や病気の予防のためにも行われます。

高齢になると同時に幾つものことをこなすことが苦手になったり、物忘れが増えてきたり、さまざまな認知機能の低下を感じることが多くなります(←筆者も日々実感しています!!笑)

能動的音楽療法には歌唱、楽器演奏、身体運動などがあり、「歌う」という行為は通常の会話よりも多くの息が必要となり、自然と腹式呼吸になって心肺機能の維持向上のトレーニングになるということで、実際にやってみることに。

会場にはさまざまな楽器が準備されていました。

まず、姿勢を正して発声練習から。

そして口の開け方や舌の動きが重要。

歌いながら楽器を演奏することは、同時にいくつものことをこなすので、自然と「注意分割機能」を働かせるそうです。

みなさん声を出して、身体を動かし、楽器を演奏することで、楽しく体験できたようです。

とくに歌詞に合わせて発音・発声することは、口腔機能の向上に役立ち、誤嚥性肺炎の予防にもつながり心理的にも好影響があるので、カラオケを楽しむことはとてもいいようです。

まちづくり協議会コース (第5回)

子どもの育成、地域の居場所づくり

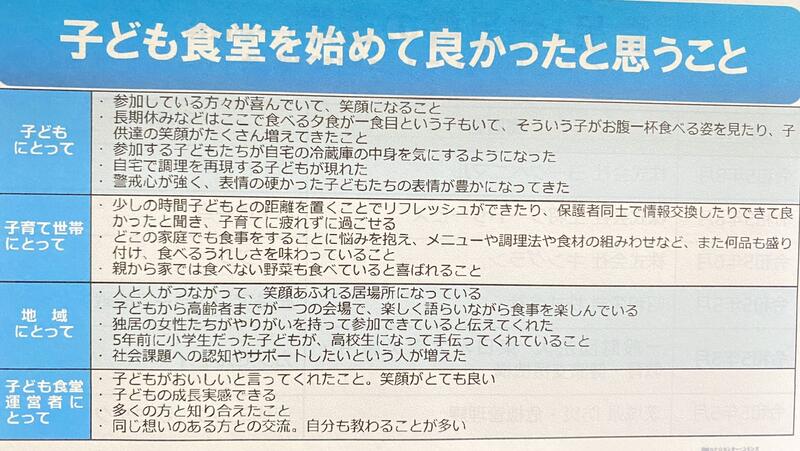

子ども食堂を運営するためのネットワーク事例研究

茨城NPOセンター・コモンズ 大野覚 常務理事兼事務局長による講義が行われました。

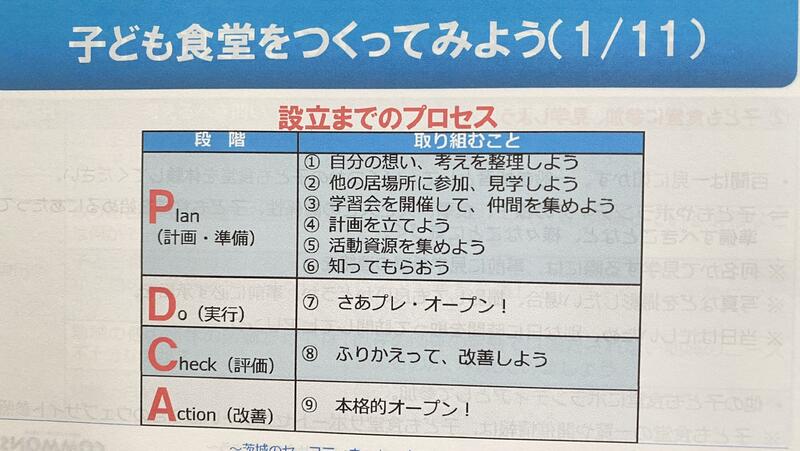

子ども食堂の開設や運営を行うためのノウハウを事例紹介とともにお話ししていただきました。

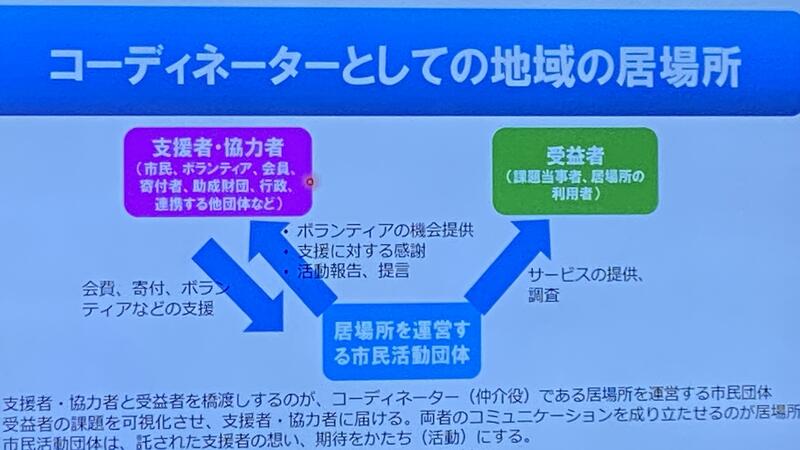

そもそも「居場所」とは

1.人などがいるところ。いどころ。

2.その人が心を休めたり、活躍したりできる環境。

「出番」も意識しよう

居場所と出番は必ずセットに。

⇒福祉課題を抱えた人を、かわいそうな「支援対象」とばかり位置付けるのではなく、その人の特性、能力、経験、好きなことを活かし、居場所で積極的に活躍する「担い手」となる場面づくりを意識する。お客さん扱いしない。

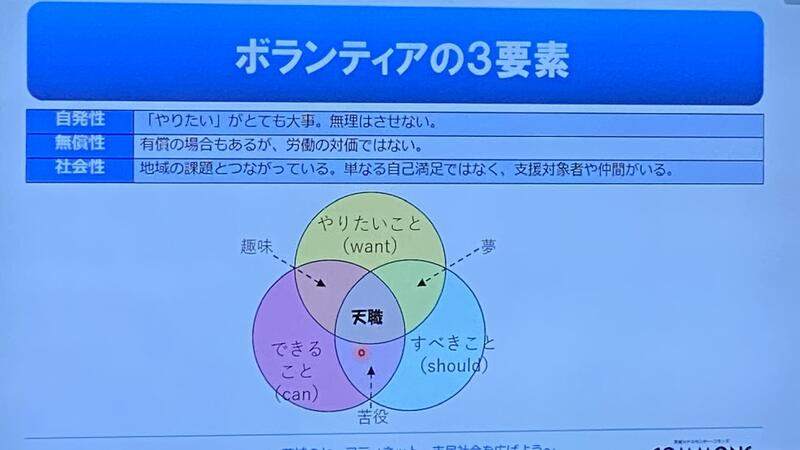

子ども食堂を支えたい人のさらなる増加

コロナ禍を受けて、子ども食堂への寄付が増加。毎週のように食品寄贈の仲介が。子ども食堂ほど共感しやすく、応援が集まる活動は他にはない。

居場所を成功させるコツ

1.徹底的に調べ、考える!

2.仲間を集める

3.運営を担うチームと活動計画を作成

4.活動資源の確保

学生からの質問には、無料にするか、有料にするか運営チームの中でも意見が分かれているとのこと、

スタートするにあたり、当面は有料で何度か開催された様子をみて無料化しても良いのではと講師のアドバイスもありました。

守谷を知るコース 第5回

「守谷で頑張る企業を知ろう」

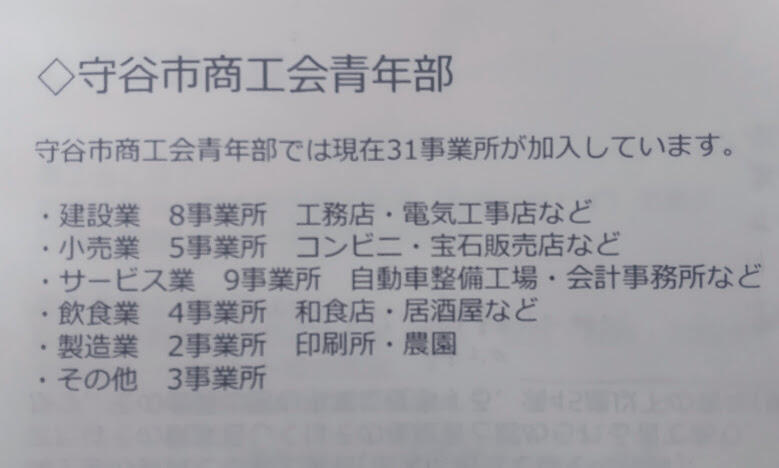

今回は守谷市商工会青年部部長の大山さんからお話を伺いました。

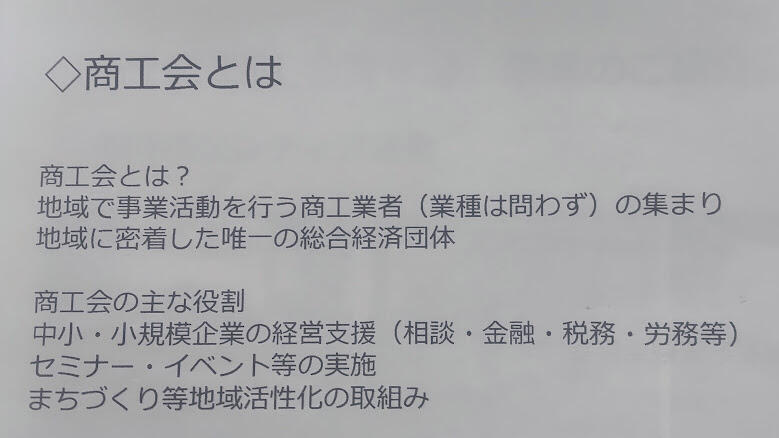

まず商工会とは、

そして商工会青年部とは、

「商工会の会員たる商工業者、またはその親族もしくはその後継者と認められるものであり、

かつ、その会員の営む事業に従事する満45歳以下の青年(男女)で構成」されているそうです。

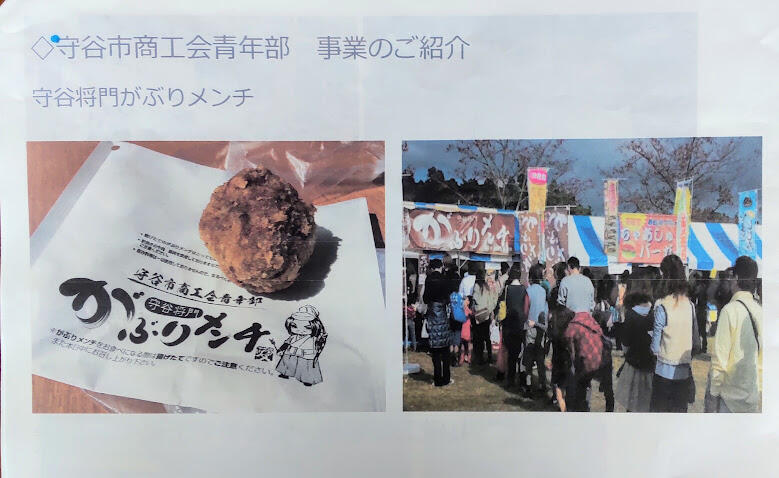

青年部の事業としては、

イベントなどでの「守谷将門がぶりメンチ」の製造販売や

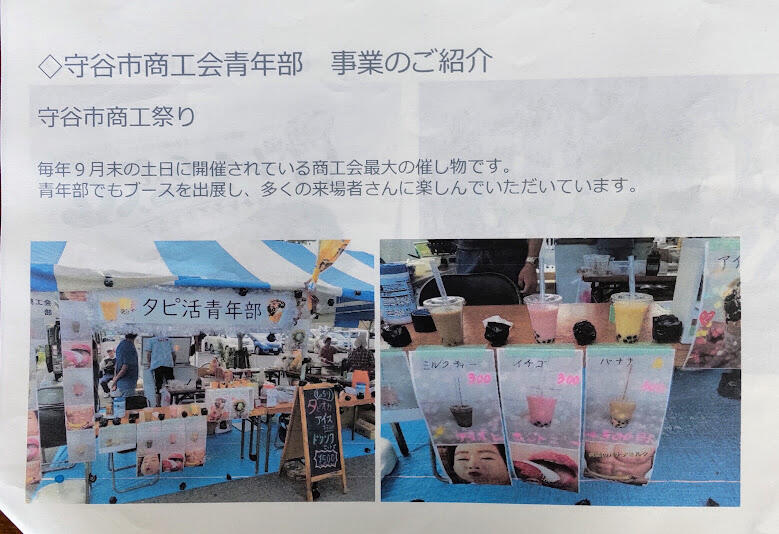

守谷市商工まつり~きらめき守谷夢彩都フェスタ~での青年部ブースの出店

今年は 9月30日(土)~10月1日(日)に守谷駅西口広場で開催予定です。

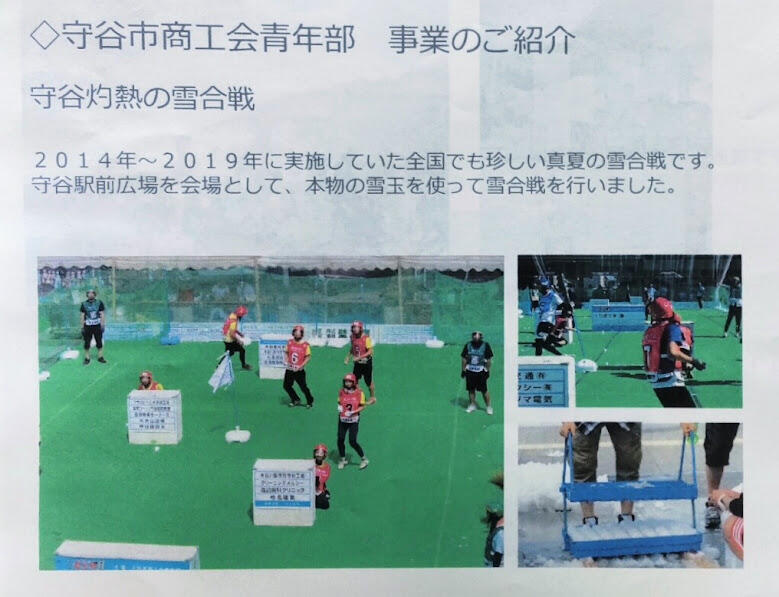

また、2014年~2019年に「守谷灼熱の雪合戦」も実施していましたが、コロナ禍の影響で現在は休止しています。

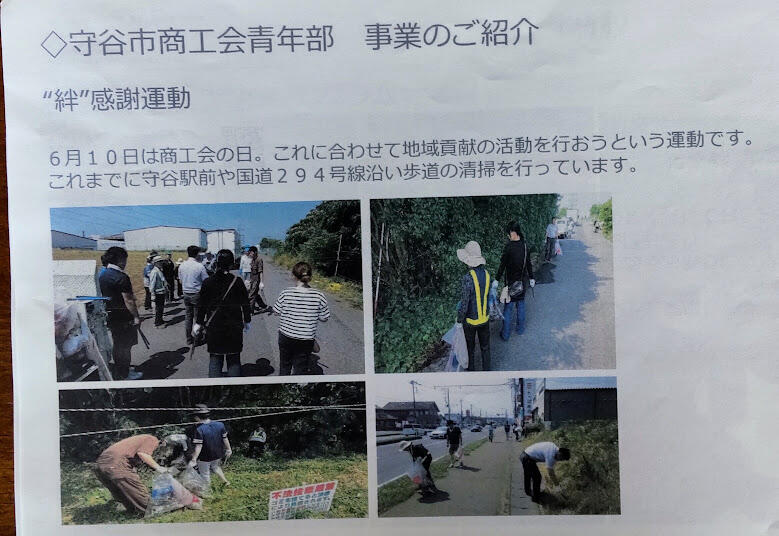

さらに「”絆”感謝運動」として、6月10日の商工会の日に守谷駅前や国道294号沿線歩道の清掃を行っています。

コロナ禍で開催できなかった守谷八坂神社祇園祭で、今年は7月29日に「こども神輿体験」を商工会青年部と八坂神社とのコラボ企画で実施し、

祇園祭では守谷の飲食店が12店舗出店しました。

また災害時にはボランティア活動として支援物資の受付等を行っています。

続いて「守谷で頑張る企業」の具体例として、

★㈱コトブキ・・・大型家具の製造

★泉屋食品・・・とり肉料理

★ひさご亭・・・和食、お好み焼き

★花みち・・・和食

などの紹介がありましたが、

私たちの周りにまだまだ他にも魅力的なお店がたくさんありますので「守谷市商工会」のホームページなどを参考に、ご自分で歩いて見つけるのも楽しいですね。

また商工会青年部では

「事業継承のためのセミナー」を開催し、

「創業セミナー」も実施もしていますので、関心のある方はどうぞお気軽にお問合せしてみて下さい。