学園ニュース

市民科学ゼミ(第10回)

今回のゼミはつーらぼの先生から「伝わる!プレゼンテーションー基礎知識ー」ということでゼミ生の研究発表のプレゼンテーションの方法についてレクチャーがありました。

まずは「1分間プレゼン」の作り方。

1分間のプレゼンが出来れば、それを肉付けして10分、30分のプレゼンが出来るとのことです。

まず大前提として

1. 現在は情報の洪水⇒聞いてもらえることが難しい

2. 人の集中力は最初の10秒間で決まる

3. 記憶に残るのは「感情」に動いた話だけ

があげられました。

何だか納得できますね。

そしてプレゼンの構造は、

1. 一番言いたいことを最初に言う

2. 理由や具体的なエピソードを付け加える

3. もう一度、最初に言ったことを繰り返す

他にも表現方法や話し方などのわかりやすい解説をしていただきました。

ゼミ生から質問があり、今後にとても役立ちそうです。

実際にゼミ生が「1分間プレゼン」をやる予定でしたが、時間の関係で宿題となりました。

ぜひ聞いてみたいですね!

次に前回に引き続き、ゼミ生がファシリテーターとなり研究の進捗報告です。

3人のゼミ生からは、

1. 守谷市の交通について

2. 運動介入を通しての社会的つながり

3. 地区防災計画の策定

をテーマにした内容の現状報告があり、それぞれに伊藤先生や他のメンバーやゼミ生からアドバイスや質問が多く寄せられました。

終了時間の19時直前まで熱い討議が交わされました。

ゼミ生のみなさんの目標に向かう真摯な姿勢が頼もしく思えました。

公開講座「プラスチックの功罪」

今年度3回目の公開講座

「プラスチックの功罪」東京大学大学院農学生命科学研究科の木村先生の講座でした。

プラスチックは石油を原料として作られ、さまざまな形にすることができます。

軽くて丈夫で長持ちするので、私たちの生活を快適にしてくれました。

今の石油合成プラスチックの現状や回収プラスチックごみのリサイクル

最近さらに問題になっているマイクロプラスチック、目に見える被害と目に見えない被害などの話を聞かせていただきました。

そして、環境にやさしいバイオプラスチック。

バイオマスプラスチックは石油を原料とせず、バイオマス(植物成分)を原料に作られるプラスチックで、植物由来のもので作るので燃やしてもCO2が少ない。

生分解性プラスチックは自然界において微生物が分泌する酵素によって低分子化合物、最終的に水と二酸化炭素に分解されるプラスチックだそう。ミドリムシが作る多糖からプラスチックの話もびっくりです。

バイオプラスチックの開発は日本はとても進んでいるそうなので更に期待しています。

私たちの生活に欠かせないプラスチック、使っているものから身につけているものまで、多くのプラスチックに囲まれて暮らしていることを再認識しました。

これからも気に留めながら上手に付き合いながら、バイオプラスチックが増えていくことを期待します。

市民科学ゼミ(第9回)

8月末からゼミ生が順番にファシリテーターとなり、ゼミを進めています。

また、伊藤先生は参加されず、ゼミ生だけで自主ゼミも開催しており、フリーディスカッションが進められています。

今回は、伊藤先生と李先生が対面で参加され、テキストを使用して学びの時間がありました。

第1ステージの後半に入り、現在は10月25日に中間報告会があるため、それに向け、毎回3人のゼミ生による研究状況報告をおこなっているところです。

本日の報告の中で、

・自治会に入会していない人が増えているが、なぜなのか?

・高齢者の退会が増えているが、なぜなのか?

・高齢者のコミュニティの場を広め、居場所づくりをしていくためには?

・「協働のまちづくり」の推進の枠組みを作るのは人材がキーワードになるのでは?

といった、意見や疑問が出ました。

伊藤先生からは、地域の人とのゆるい繋がりを作りたいが、上手く繋がれないのが実情であるのでは?

その阻害要因が何なのか?を検討していくことも良いのでは?

また、身近な仲間内だけで進めるのではなく、自分にないものを持っている人や多世代(特に若い人たち)を巻き込んで仲間を増やしていくオープンな関係を作ることも大切では?

といった、アドバイスがありました。

中間発表まであと1か月ちょっと。

ゼミ生の方々、ファイト~

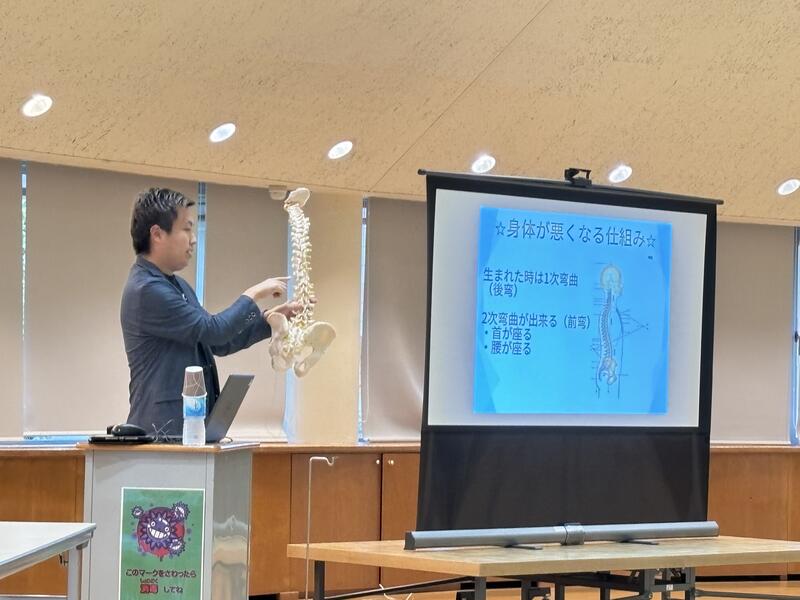

もりやいきいきコース(第4回目)

もりやいきいきコースの4回目は、健康づくりの最後の講座「肩こりと腰痛のメカニズムと改善ストレッチ」

市内で下村治療院を経営している下村先生が講師でした。

座学では、整体について。

東洋と西洋の違いや身体が悪くなる仕組みについて、模型の骨を使って説明してくれたのでわかりやすかったです。

実技では、全身に効く改善ストレッチを先生指導のもと行いました。

座ったままで、首の前の部分のストレッチや脇腹を掴んで大腸のストレッチなど

初めておこなうストレッチに興味津々。

体の中から内臓を意識してみることは新鮮でした。

筋・骨格だけではなく、頭蓋や内臓も大事とのこと。

下村先生は守谷生まれの守谷育ち、今は国際的に知られているオステオパシーも勉強中だそうで、これからの活躍に注目したいです。

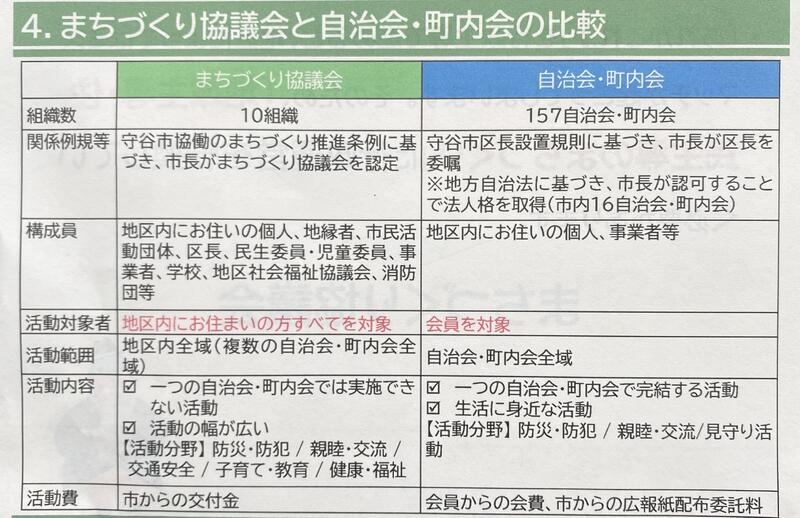

みんなのまちづくり入門コース(4回目)

「まちづくり協議会」ってなんだろう?

福祉とは

守谷市の「まちづくり協議会」各地区の紹活動状況のお話しがありました。

地域のための活動

1.防災に関する活動:避難所体験

2.親睦・交流活動:ミニコンサート

3.見守り・多世代交流:通学見守り

4.助け合い活動:買い物支援

5.地域食堂:子ども食堂

6.環境整備活動:公園内のベンチの修繕

旧市街地、新しく造られた住宅地やマンション地区、川の近くの立地を利用した催しなど、

まちづくり協議会の特徴的な活動症例を紹介して頂きました。

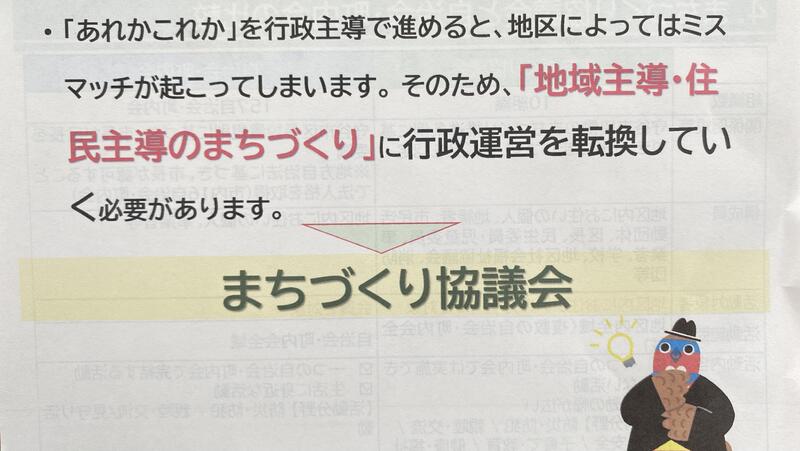

「まちづくり協議会」の展望について、行政に頼らないまちづくりの観点から以下の4点が挙げられています。

少子高齢化が進む中で、誰も取り残さないための「支え合い・助け合い活動」

子どもから高齢者まで、地域内で顔が見える「多世代交流活動」

コミュニティ・スクールへの参加などを通じて、学校と連携し、子どもたちが故郷を愛せるよう育む活動

いつ発生するかわからない災害に備えるための「防災に関する活動」

講義の最後は多くの学生からの質問があり、市民協働課の講師の方から丁寧な回答を頂きました。