学園ニュース

いきいきシニアコース(第15回)

2024年最初の「いきいきシニアコース」は

「長寿の鍵は口にあり~お口から健康に~」と題し、茨城県歯科衛生士会副会長の中村郁子さんからお話を伺いました。

今回の講座は受講者全員出席で、開始時間前から着席していたのでちょっと早めにスタート!

今年は元旦から能登半島を震源とする大きな地震が発生しましたが、災害関連死を防ぐためには「口腔ケア」が必要ということで、2月から関東地区歯科衛生士会からも能登地方の方々の支援に行くことになったそうです。

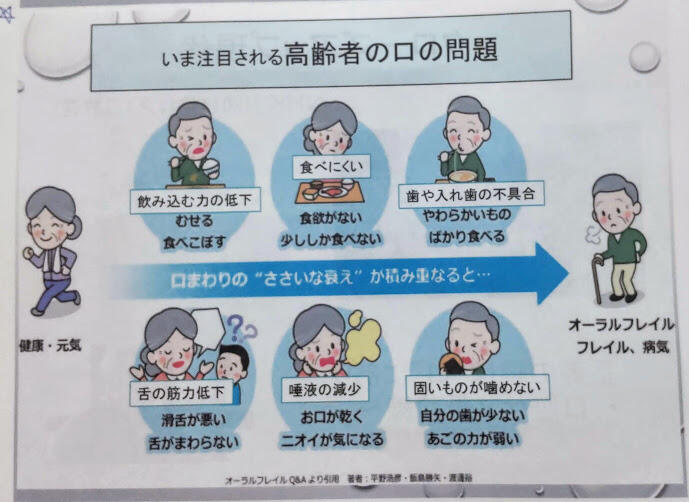

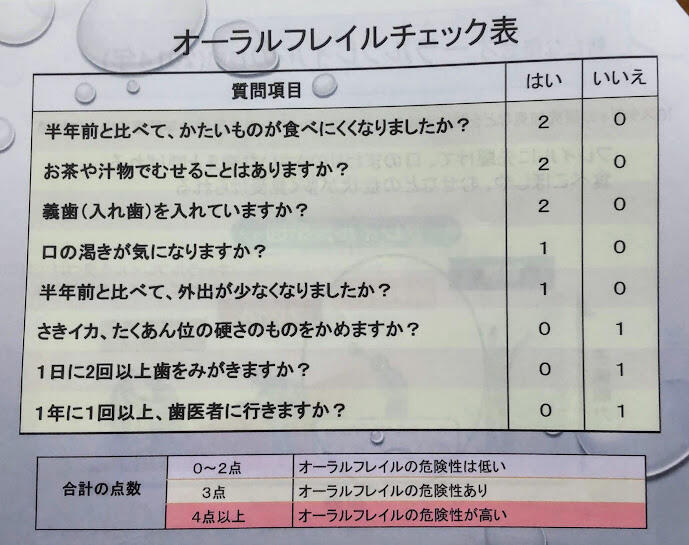

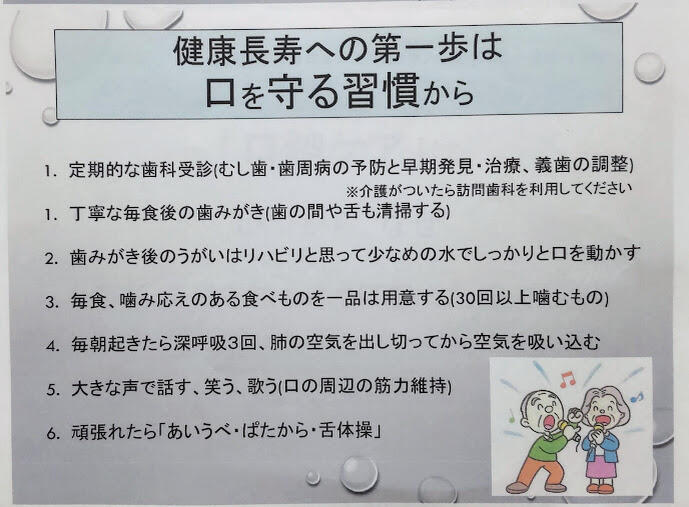

日本人は口の中の健康意識が低いと言われ、歯周病は糖尿病や心筋梗塞の原因になることも。

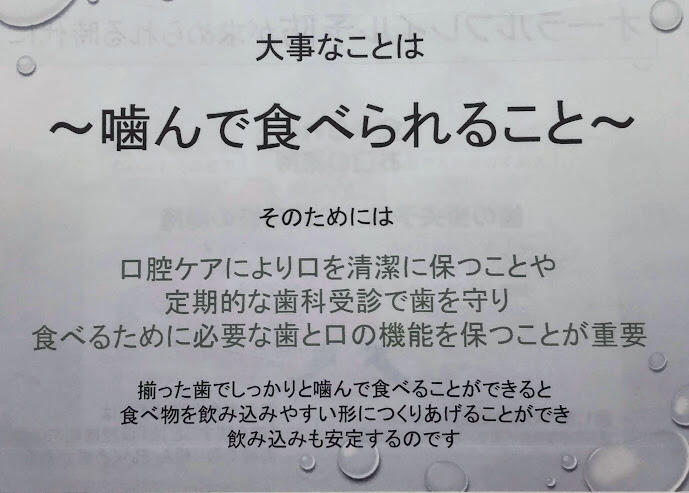

健康寿命を延ばすには「歯を残すこと」と「口腔機能をたもつこと」

両輪で取り組んでいく必要があります

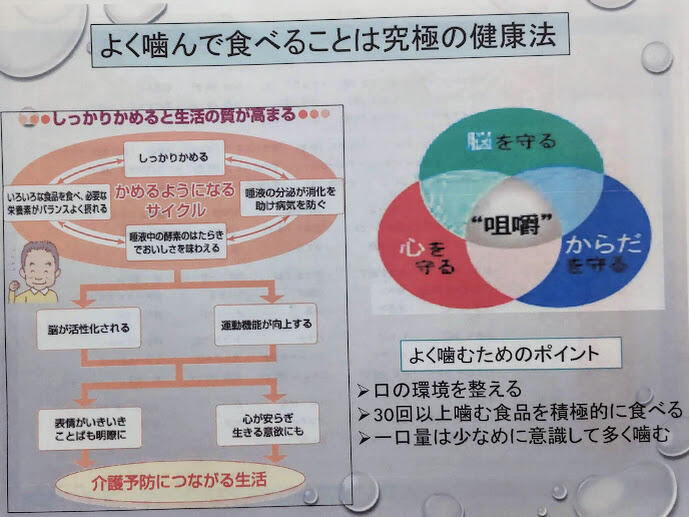

よく噛んで食べることは究極の健康法です

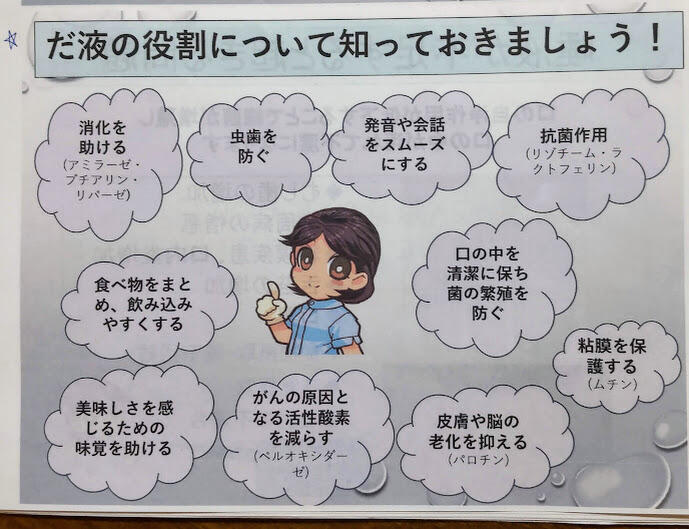

高齢者の口の特徴は、唾液の量が減ることです

「口腔ケア」が脳も活性化します

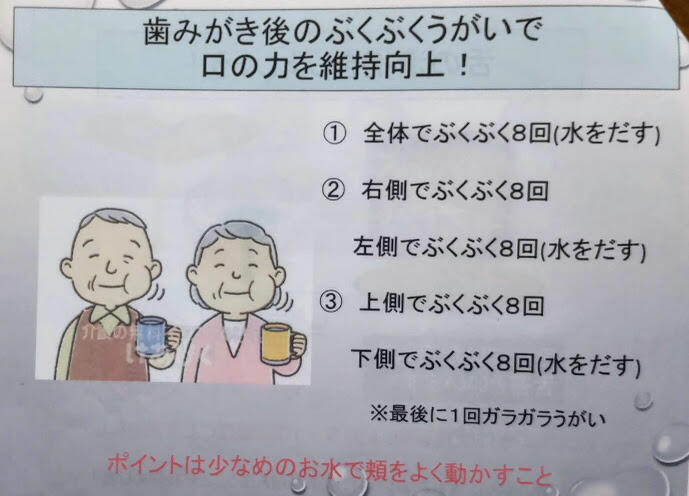

うがいのポイントは、15CC(大さじ1杯くらい)の水で頬をよく動かすことが大切です

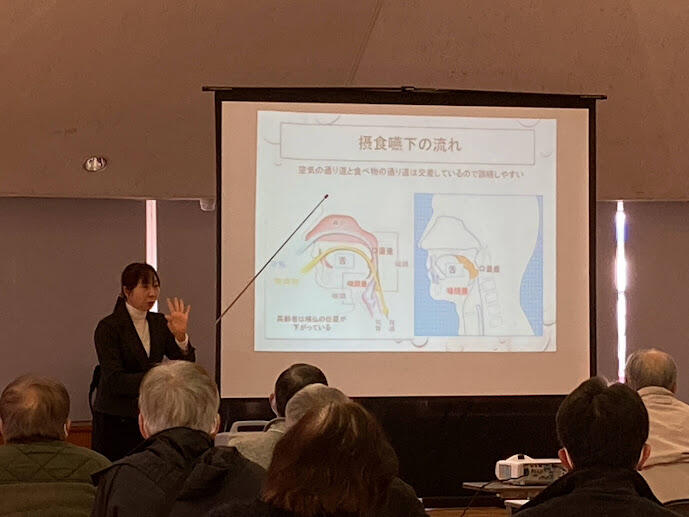

誤嚥性肺炎の原因と対策は、

①口腔内最近の増加 ⇒ 歯・口の清掃を行い、細菌を減らす

②食べ物や唾液の誤嚥 ⇒ 誤嚥を防止するために「お口の健康体操」などを行い、飲み込む力をつける

③身体の抵抗力の低下 ⇒ 栄養バランスを考えてしっかり食べ、抵抗力をつける

ガンなどの手術の前後に口腔ケアを行うと、副作用・合併症を減らすことができ、健康寿命を延ばすことになるとのこと。

まさに「健康寿命への第一歩は口を守る習慣から」ですね。

守谷を知るコース(第14回)

守谷を知るコース、14回目は、「守谷の鳥類の生息状況と自然環境」

守谷の自然を感じながら歩いて学ぶ校外学習でした。

講師は、小さな鳥の資料館館長である池田先生です。

守谷城址公園に集合。

12月半ばでしたが、暑いぐらいのいいお天気でした。

池田先生案内のもと、城址公園から鳥のみちを散策です。

双眼鏡を数台貸し出していただき、バードウォッチングも体験です。

野鳥の種類や特徴などを聞きながら。

セキレイは日本のみに生息しており、外国人には珍しいのだそう。

オオタカが30cmの隙間を抜けて行く場所やカワセミの巣など、レアな案内には皆で興味津々です。

オオタカが繁殖、子育てをする舌状大地。

わかば通りのこの辺りはオオタカの繁殖地でなかなか開通されなかったそうで、配慮もされています。

鳥のみちの木道を散策しながら、小さな鳥の資料館へ。

守谷に昆虫は約700種、温暖化の影響で最近はクマゼミもいるそう。

野鳥は約140種、ハヤブサやオオタカ、サシバ、ツミなどの猛禽類は9種類生息しています。

資料館にいるハヤブサやオオタカも見せていただきました。

愛くるしい目でかわいいハヤブサですが、肉食ですので〜うずらやひよこがエサだそうです。

オオタカはキリッとカッコいい!ずっと鳴いていたのは威嚇でしょうか、こんにちはって挨拶でしょうか。ちょうど昼時だったのでお腹空いていたのかもしれませんね。

普段の散歩では知ることができない、池田先生のお話を聞きながらの鳥のみちの散策はたくさんの守谷の発見があり有意義な時間でした。

守谷は自然が多く自然の生き物がたくさん暮らしているんですね。

またゆっくり野鳥を探しながら鳥のみちを歩きたくなりました。

守谷を知るコース 第13回

守谷から世界に目を向けた「国際政治経済講座」は毎年大変好評で、今年も常陽産業研究所チーフエコノミストの尾家啓之先生にお話を伺いました。

「最近の国際政治経済金融情勢と今後の展望」

1.イスラエル・ガザ地区問題における、歴史的な背景と現状および地政学的なリスクについて

2.GDP2023年7月~9月期第1次速報では、コロナ禍前に戻りつつあること

3.日銀展望レポートにみる経済・物価のゆくえ

についてデータをもとに解説いただきました。

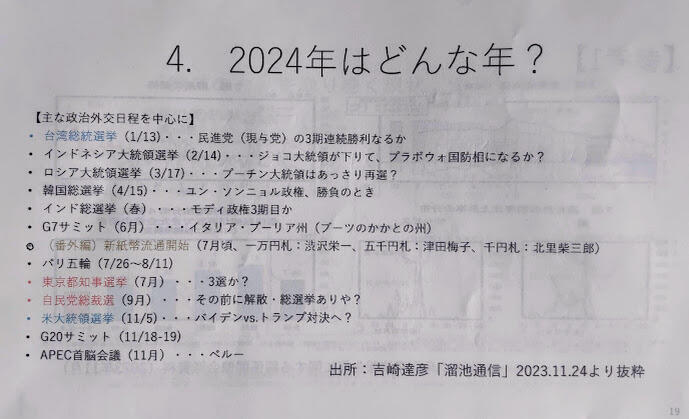

そして私たちにとって一番関心のある「2024年はどんな年?」

テレビ等で話題になっていた渋沢栄一さんの一万円札新紙幣は来年7月頃に流通開始するようですね。(もう忘れていました…^^)

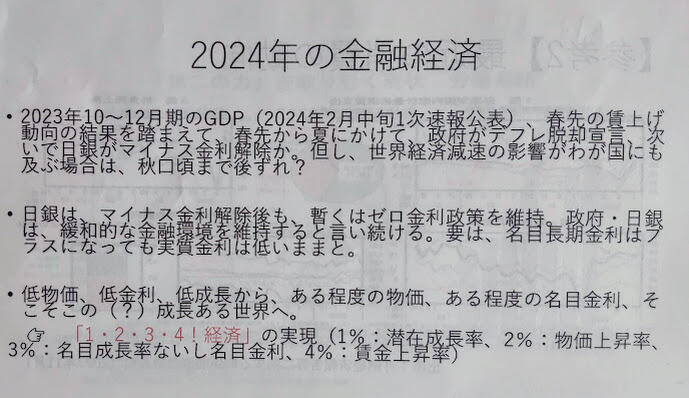

来年度の株式市場は?

との質問に、

「今年の評価として、そこそこ株価は伸びた」

「来年の見通しとして、新NISAの取り扱いが若い世代に増えてくるだろう」

しかし一般的に日銀の金利が上がると株価は下がるといわれているので、、、

何とも予測は難しいですね!

「来年は政治の年」になるそうです。

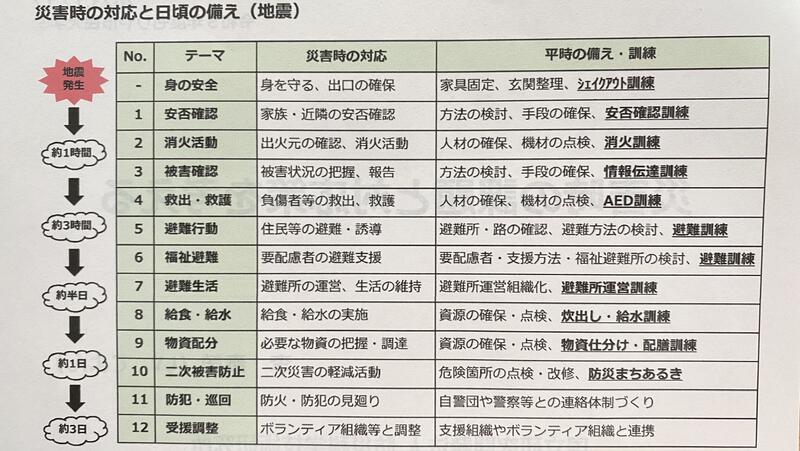

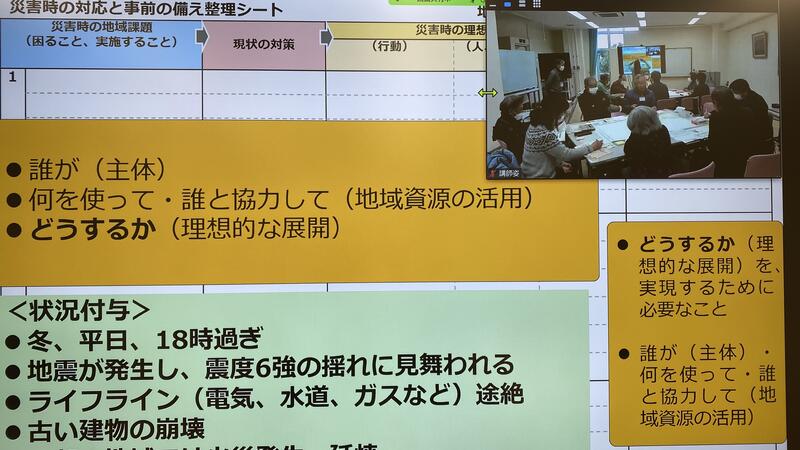

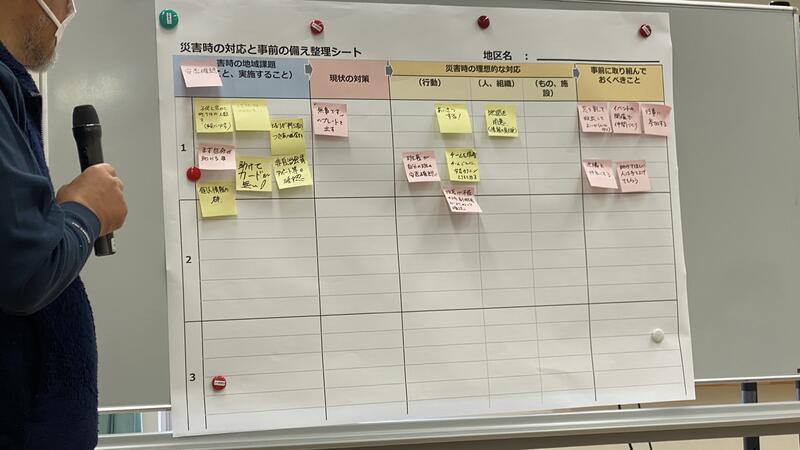

まちづくり協議会コース(第13回)

地域防災ファシリテーター養成講座

〘地域主体の地区防災計画を学ぶ〙

李てよん(防災科学技術研究所)講師による5回目の講座最終回

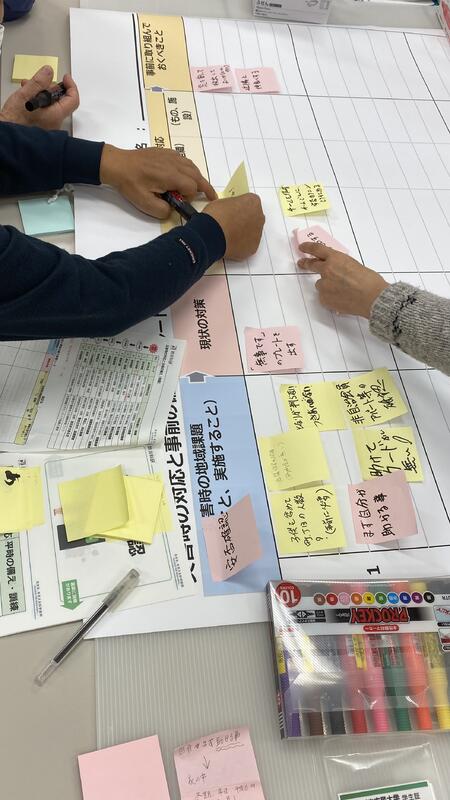

今回はワークショップで、グループに分かれてワークシートの作成です。

テーマは

ワークシートの作成

講師と、学生同士と盛んなディスカッション。

ワークシートの作成で付箋紙を貼って。

自治会に入っていない住民の対応、近所との繋がり、安否確認方法など

災害時の理想的な対応が話し合ったなかでは中心になる案件でした。

最後にグループごとに話し合った内容を発表しました。

学生同士の意見交換、議論で時間が足りない程でした。

講師も一回目からもっと学生の皆さんと意見交換をしたら良かったです、とおっしゃって5回目の講義が終わりました。

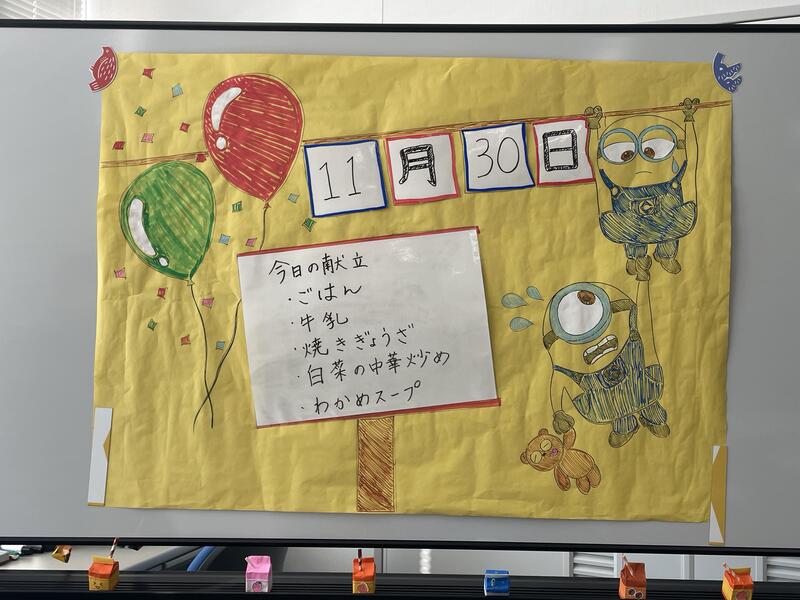

守谷を知るコース(第12回)

今回の守谷を知るコースは校外授業。

「学校給食センター見学と検食」

子供達がお世話になった守谷の給食センターに行ってきました。

受付にて健康チェックと検温をしてからセンター内に入ります。

歓迎のプレートが!嬉しいですね。

講師は給食センターの貝塚センター長と栄養士の寺田さん。

まずは給食センターの概要を聞いてから、実際に給食を作っているところを見学しました。

今年新しくなったばかりの給食センターはピカピカです。

給食を作る機械も最新のもので、ドライシステムや安全管理システムと衛生と安全に徹底的にこだわっています。

9つの小学校と4つの中学校で約6600食を毎日調理。

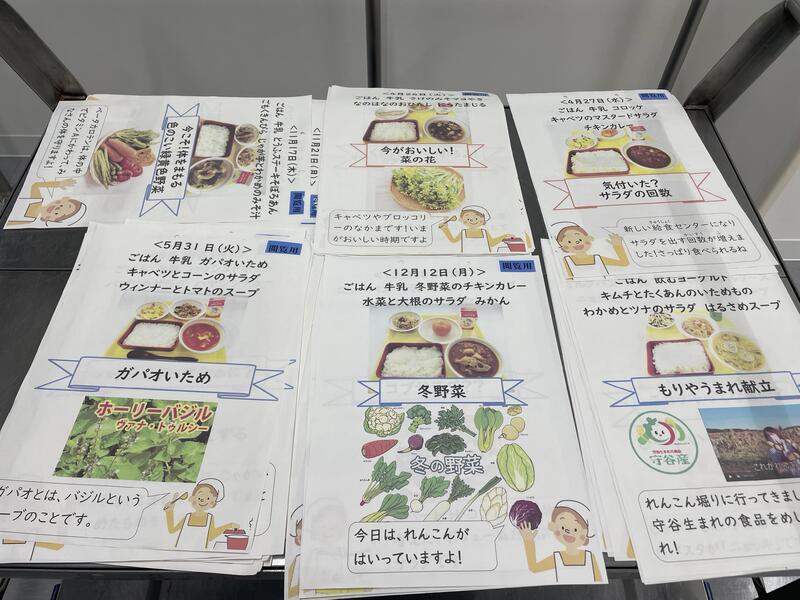

仕入れと安全と事故防止のため、3メニュー作っているそうです。

なるべく地産地消を心がけて仕入れをしていて、お米は100%守谷産。

アレルギー対応もバッチリで別の調理場で、個別に作っています。

写真はありませんが、人がすっぽり入れるほど大きな鍋では、味噌ラーメンの汁を食缶に入れている様子が見えて、匂いはしないのにとてもおいしそうでした。

違う列では、のっぺい汁を作っていて、里芋など具材を入れて大きなヘラで混ぜながらできあがりを見ることができました。

一釜で1000食作れるのだそう。

見学後は研修室にて給食センターのDVDを鑑賞。

一日の流れや衛生と安全、子供達の食育の拠点になっていることがよく分かりました。

最後はお楽しみの検食です。

子供達と同じ給食をいただくことができました。

わたし達のメニューはこちら。

餃子やスープと中華ごはんです。

どこの学校と同じだったかな。

中学生と同じ量なので、想像よりもボリュームがありました。

育ち盛りの子供達でも満足して、栄養もしっかり摂れるメニューです。

いまでも子供達の人気メニューは、カレーや唐揚げ、焼きそばなどだそうで、あまり変わっていないんですね。

昔懐かしい揚げパンも人気とおっしゃっていました。

日々、子供達の健康と食を考えて作られている給食。

栄養たっぷりの食事を提供してくれている給食センターに感謝です。