学園ニュース

守谷を知るコース 第2回

<守谷サービスエリアの防災拠点機能>

今回の講座の前半は市民ギャラリーにおいて東日本高速道路㈱関東支社 谷和原管理事務所長のお話を聞き、

後半は実際に守谷サービスエリアへ移動して説明を受けるという流れで実施しました。

まずは「谷和原管理事務所の概要」についてご案内。

谷和原管理事務所の担当区間は、常磐自動車道(三郷JCT~岩間IC)の 69.1Km と首都圏中央連絡自動車道(常総IC~神崎IC)の 44.9Km の 計 114.0Km の区間で、三郷~谷和原間の交通量が1番多いそうです。

続いて「守谷サービスエリア」の防災拠点としての概要について説明を受け、2台のバスに分乗してサービスエリアに向かいました。

守谷SAの防災拠点化に伴い、上り線のメイントイレ洗浄用水として井戸を整備

従業員休憩室を災害発生時に救護室として利用するため、テーブルにベッドが収納されていました。

ここにベッドが8基整備されています。

防災倉庫には大型エアテントや規制材、飲料水などを備蓄

ヘリポートも拡張して夜間照明も整備。中型ヘリコプターも離発着できるそうです。

炊き出しを行う際に釜戸として活用できるベンチを設置

普段はフードコートとしてお客様の飲食スペースとなっている場所も、災害発生時には机や椅子を並び替えてレイアウトを変更し共同災害対策室とし、各機関が守谷SAを経由して進出する部隊を効果的に首都圏へ進出させるため、連絡調整・情報共有する場になります。

また共同災害対策室では情報収集や情報共有を行うための各種通信網を整備して、電話やインターネット等の回線が使えるそうです。

防災拠点立ち上げ時には、SAに滞留しているお客様の車両を誘導し、自衛隊・警察・消防・通信会社・電力会社・日本赤十字社・NHKなどその他の機関の駐車スペースを確保。

受講者は一通りの説明を伺って再び2台のバスに分乗して市民活動支援センターに戻りました。

災害が発生しないことを祈りながらも、発生時に対処する準備は必ずしておかなければならないと肝に銘じた次第です。

守谷を知るコース・第一回

2023年度の守谷を知るコースが始まりました!

さまざまな守谷を知って学べるこのコースは、今年も盛りだくさんな内容になっています。

第一回は、「守谷の土と水ーその恩恵を考えるー」

講師は、もりや市民大学の宮﨑学長です。

まずは、宮﨑学長の挨拶から。たくさんの本を出版されています。

宮﨑学長は東京大学名誉教授であり、渋谷ハチ公で知られる上野先生の100年後輩だそう!

思わず、教室内にどよめきが!

講座はまず、「守谷の水」守谷の標高について。

守谷市は15m以上の標高の土地が多く、周辺の市と比較しても高いそうです。

学長が守谷市に越して来られたときに、国土地理院で5万分の1の地図を元に守谷市内の標高を色付けして調べたとのこと。

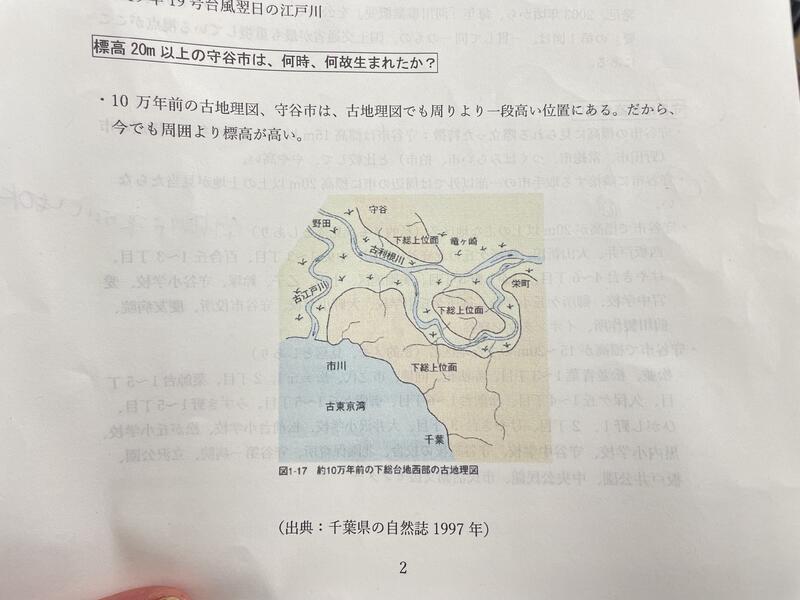

10万年前の古地理図を見ても、守谷の土地は高く、縄文海進で海水が来た様子や貝塚との関係を見ても標高が高いことが分かります。

はるか昔から、守谷の土地は高い場所にあったのですね!

続いて、「守谷の土」について 。

守谷の土は関東ローム層で暑さが1m〜5mの火山灰土です。その下には常総粘土があります。

守谷の表土は7〜8割が空間がある構造なので透水性が良くて水はけも良いので畑に適しているそう。

保水性も良いので冬には霜柱ができますが、日本中どこでも霜柱ができるわけではなく、土に空間があるからできるそうです。

守谷市は標高が高いので、洪水から守られる地形であり、恵まれた土壌を持ち、その自然の恩恵に感謝しましょう。と講義は締めくくられました。

自分の生活に関係があり、身近で興味深い内容に講義の時間があっという間。

自分の住んでいる場所が恵まれた住みやすい土地だということを実感する講義でした。

守谷市民でよかった!

⭐️おまけ⭐️

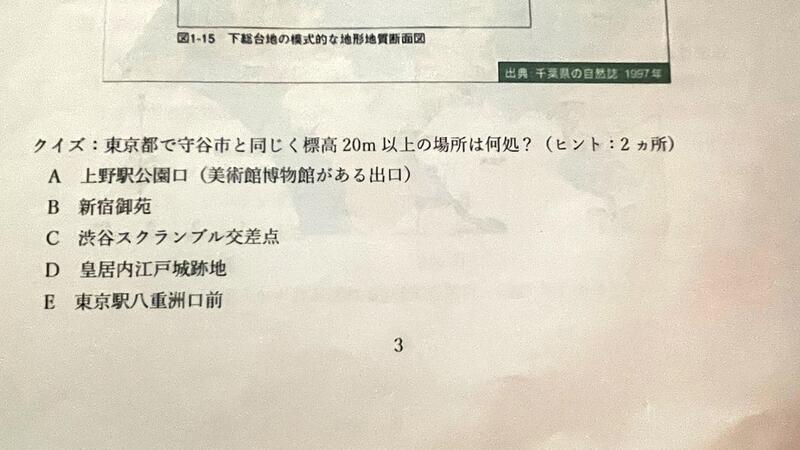

講義の途中でクイズが出ました!

答えは、皇居内江戸城跡地で35mでした!

いきいきシニアコース(第1回)

先週から今年度のいきいきシニアコースが始まっています

参加者26名で、初回は対面にて全員参加となりました。

6月は「目指せ!いきいきシニア」ということで、イントロダクションとなります。

第1回目は「健幸華齢のためのスマートライフ~メタボ対策からフレイル対策へのギアチェンジ~」

ということで、筑波大学名誉教授の田中喜代次先生にご講義いただきました。

健幸華齢とは、「身体の健康だけでなく、幸せに(心豊かに)、そして仲間との交流を愉しみながら、

華やかに齢(よわい)を重ねる」と定義されています。

「運動」と「食事」はフレイル対策における両輪ということで、すべてバランスが

必要であるとお話しくださいました。

たくさんの資料の中にデータを示しながら、また先生のお考えも熱く語られ、

みなさん引き込まれるように熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

人生100年時代!

年間通して、長寿時代にふさわしいシニアの生き方を学ぶとともに、実践しましょう

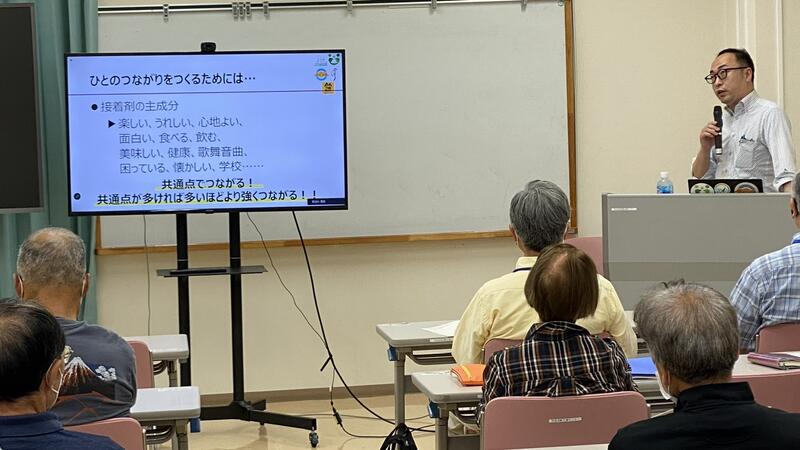

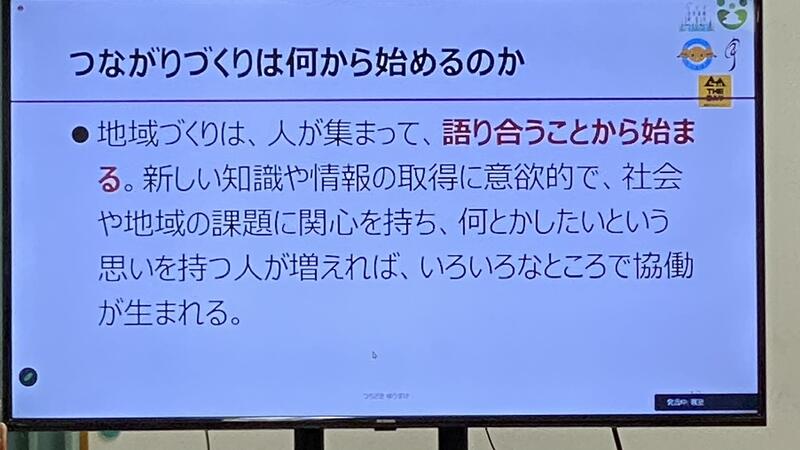

まちづくり協議会コース (第1回)

まちづくり協議会コースの講座が始まりました。

地域自治とまちづくり協議会(第一回、第二回)

土崎 雄祐氏(防災士・社会教育士)を講師に迎え6月は二回にわたり講義が行われます。

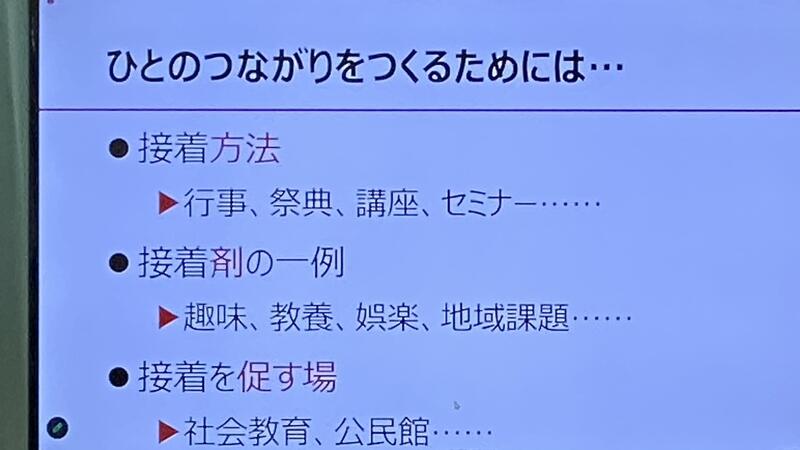

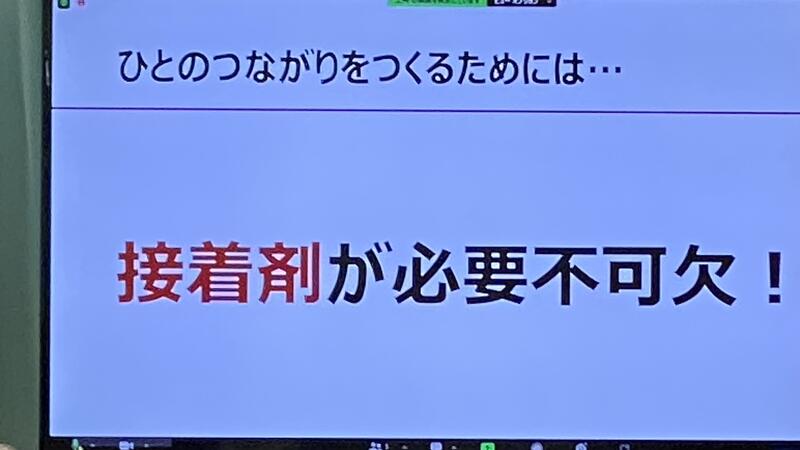

第1回は『まちづくりと仲間づくり』

これからどうしたらよいかを考える前に…気が済むまで語りつくそう!

今日の講座では学生ひとりひとりが自己紹介をしました。皆さんのお話しがとても興味深く、時間が足りなく講義時間が大幅にオーバーしてしまいました。

2023年度 もりや市民大学開講式

本日、中央公民館のホールにて「2023年度もりや市民大学」の開講式が行われました!

多くの受講生が参加しての開講式。

まずは、もりや市民大学の宮﨑学長の挨拶。

受講方法などのオリエンテーション。

松丸市長の挨拶。

開講式終了後は、さっそく講座が始まりました。

市政講座1「守谷市のまちづくりの取り組み」講師は松丸市長です。

歴史の話から現代の話へ。

そして守谷市の話へと移っていきました。

守谷市は一昨年に人口が7万人を超え、この20年で1.3倍増加したそうです。人口ビジョンではどんどん増えて令和12年にピークを迎える予想。

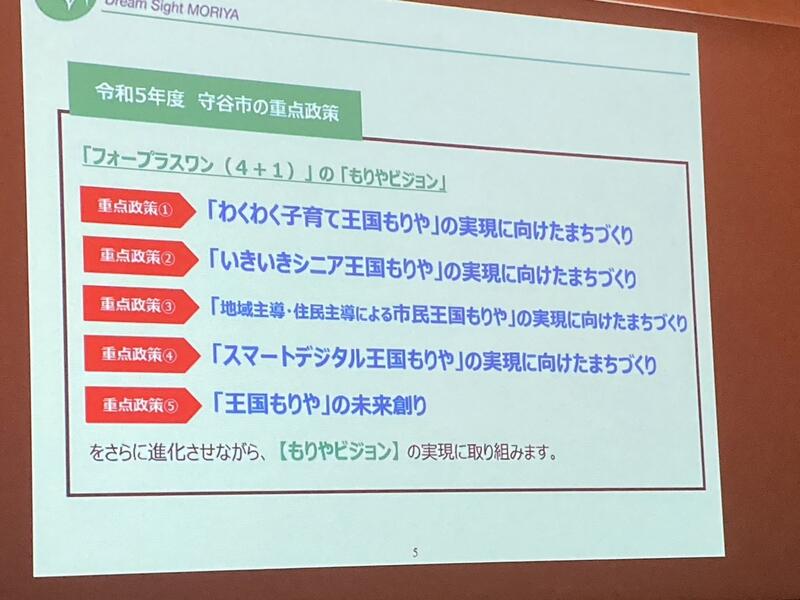

もりやビジョンは「フォープラスワン(4➕1)」

「わくわく子育て王国もりや」では、小中学校のオンライン英会話や中学校部活動の地域移行と今までの事業の他に新規で「遊育(あそいく)」と子供たちが遊びながら育つ場所を秋から開設の予定だそうです。

他にも新規事業で、戸籍証明書のコンビニ交付が11月から開始とのこと。市役所で交付するより安いそうで、安くて近場で交付できるのは便利ですね。

また、待ち遠しい守谷SAスマートインターチェンジやヤクルト2軍施設を含んだ総合公園の新設、新守谷駅周辺の土地区画整理事業など、市民が気になっている話も聞かせていただきました。

いよいよスタートした、2023年度の市民大学。

守谷を知るコースは、6月17日から

いきいきシニアコースは、6月16日から

まちづくり協議会コースは、6月13日から

各コースの講座が今から楽しみですね!

今年度も、講座の様子を発信していきますので、どうぞお楽しみに!