学園ニュース

守谷を知るコース 第3回

第3回目は「守谷市における地域医療連携活動」と題し、総合守谷第一病院 患者相談支援副センター長の定野さんにお話を伺いました。

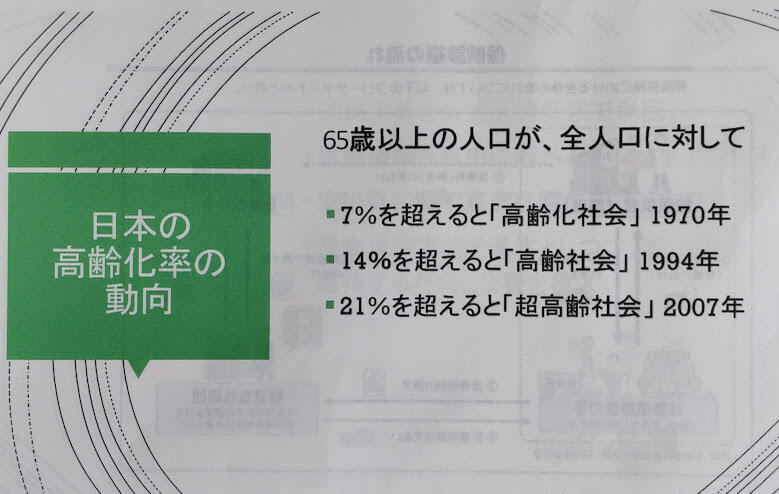

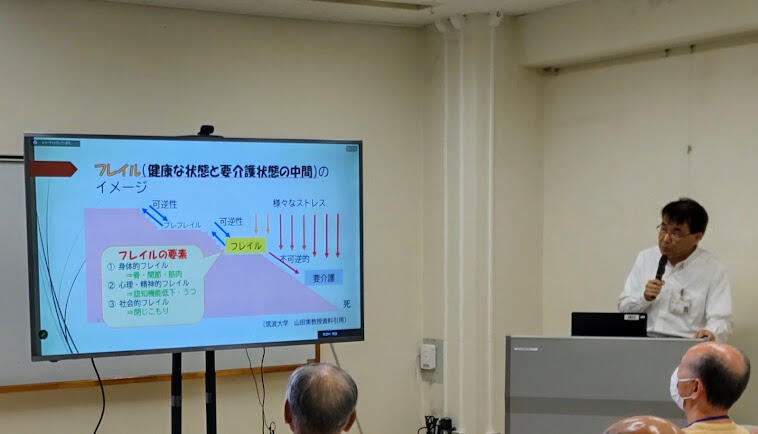

現在の日本の高齢化率は29.3%なので、すでに「超高齢社会」になっています。

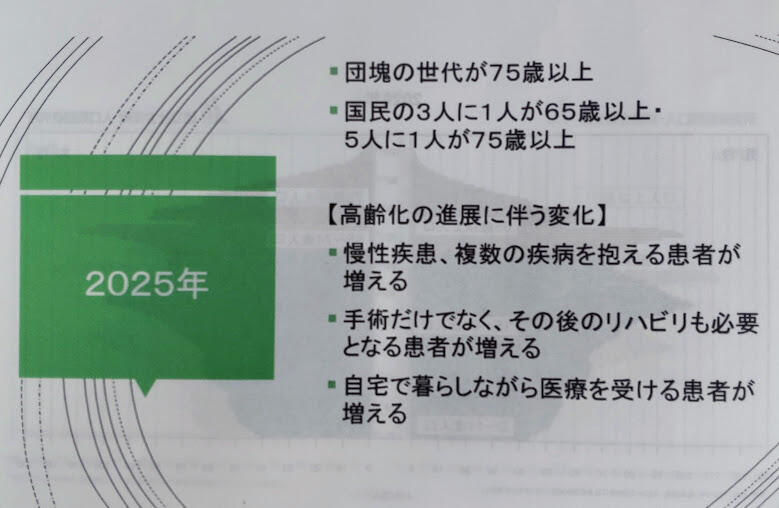

そして2025年には国民の3人に1人が65歳以上の高齢者になり、「高齢化の進展に伴う変化」が起こってきます。

それが2025年問題で、社会保障費が急増し介護人材の不足が顕著になります(>_<)

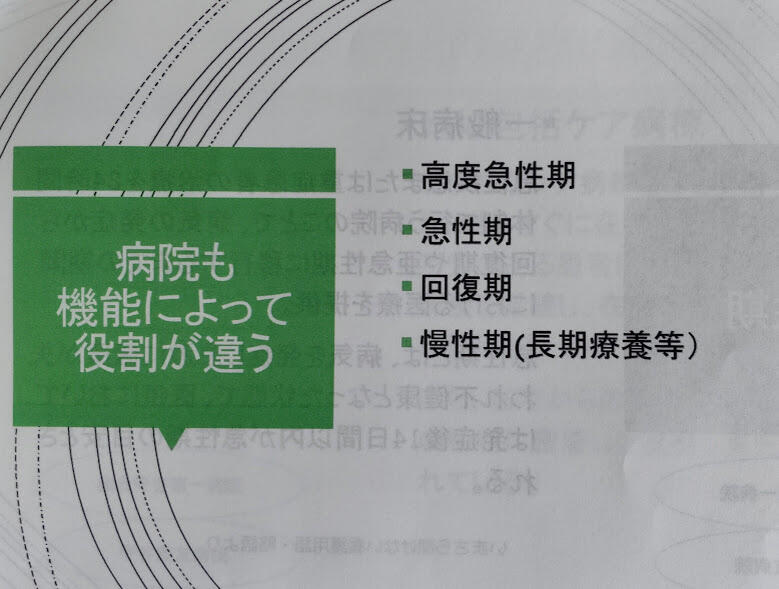

そこで「かかりつけ医としての診療所」と「病院(ベッド数20床以上)」が連携し、また役割を分担することにより質の高い医療を効率的に提供する必要があるのですが、病院もその機能によって役割が異なるので「病院と病院の連携」も大切だということです。

守谷市には「高度急性期」の病床や「慢性期」の病床がないため、近隣のつくば市、取手市、常総市と連携する必要があります。

病院を退院すること、イコール「完治」ではなくなり、「どこまでの治療を望み、どこでどのような生活をしていくか」

それぞれの状況(家族・経済・生活歴など)によって価値観も多様化しているので、どれが正解ということもないそうです。

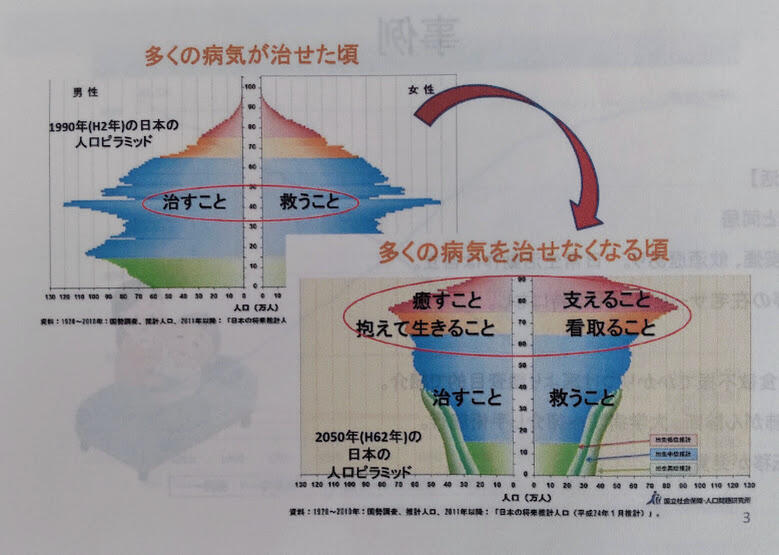

これからは「治すこと、救うこと」から「支える医療」が大切とのこと。

まとめとして、

2025年に向け、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されるよう医療の機能分化、

訪問診療のできる医療機関や介護サービスなどの増加など

社会資源や政策は整いつつあるものの完璧ではないのが現状だそうです。

最後に、住み慣れた地域で健やかで幸せに暮らせるよう、

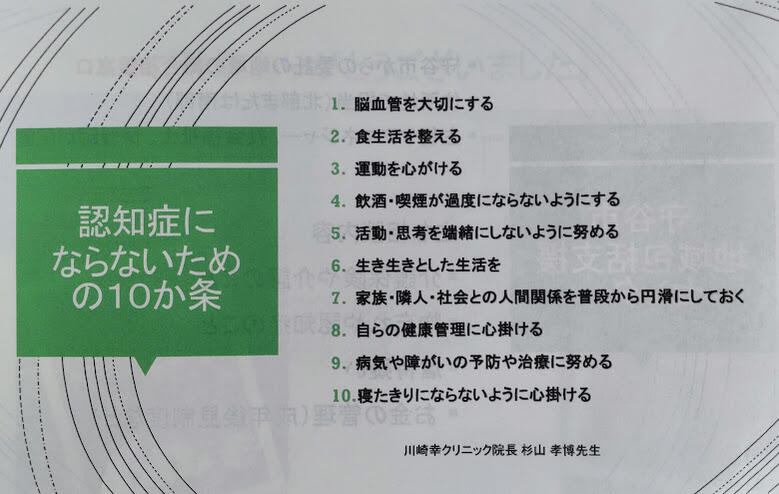

認知症にならないよう気をつけて生活し、健康診断を受け、かかりつけ医をもって「何かあったらすぐ相談する」ことが個人としてやれること。

地域の総合相談窓口として「守谷市地域包括支援センター」があり、入院したら「患者相談支援センター」があるので、必要に応じて相談してくださいとのことでした。

いきいきシニアコース(第3回)

2回のイントロダクションが終わり、7月・8月の4回は「こころとあたまが喜ぶ体験」というテーマでワクワク、ドキドキする体験をしていきます。

今回は「脳トレエクササイズであたまに刺激を与えましょう!」ということで健康運動指導士の大月直美先生に教えていただきました。

脳トレとは、脳を活性化させるトレーニング

脳トレは、認知機能(記憶、思考、計算、注意、言語、実行など)の賦活、低下抑制のために必要です!

脳トレエクササイズで、いろいろな刺激を取り入れ、ワクワク・ドキドキしながら主体的に取り組むことにより、脳が活性化されます!

ということで、手指体操や他己紹介、レクリエーションで楽しい時間を過ごしました♪

みなさん、たくさん笑って、声を出して、コミュニケーションがとれたようです

ワクワク・ドキドキ体験で5歳ほど若返ったでしょうか?

いきいきシニアコース(第2回)

守谷市の健幸長寿の政策

~元気でいきいきと暮らすために~

今週のいきいきシニアコースは、守谷市健幸長寿課の方からお話を伺いました。

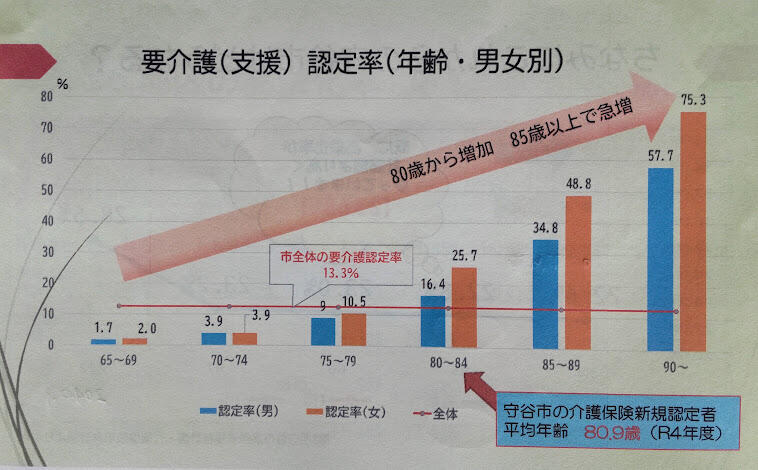

まずは健幸長寿課の滝本課長より守谷市内6地区の高齢化率について説明があり、本年度の高齢化率は 23.68%となっており既に計画値(22.8%)よりも高くなっていて、昨年度の介護保険新規認定者の平均年齢は80.9歳とのこと。

要介護(要支援)となる原因ベスト3は、

・認知症(男女共通)

・男性(がん、脳血管疾患)

・女性(関節症、骨折)

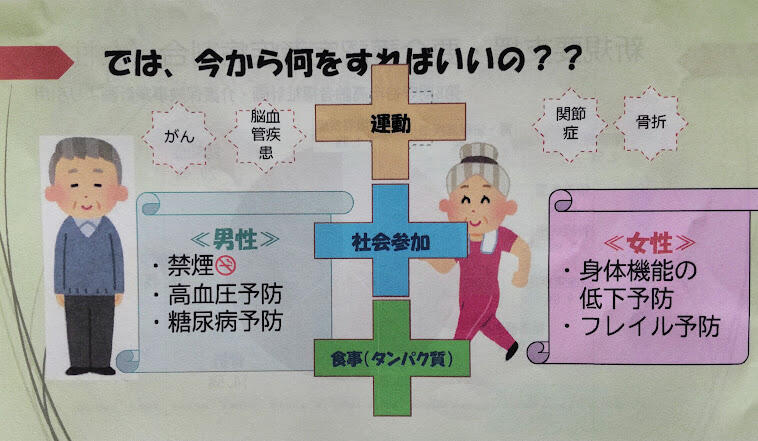

では今から何をすればいいの??

↓

それには

「運動」・・・1日7,000歩以上歩く

「社会参加」・・外へ出ること

「食事」・・・納豆、卵、牛乳、サバ缶などのタンパク質をとること

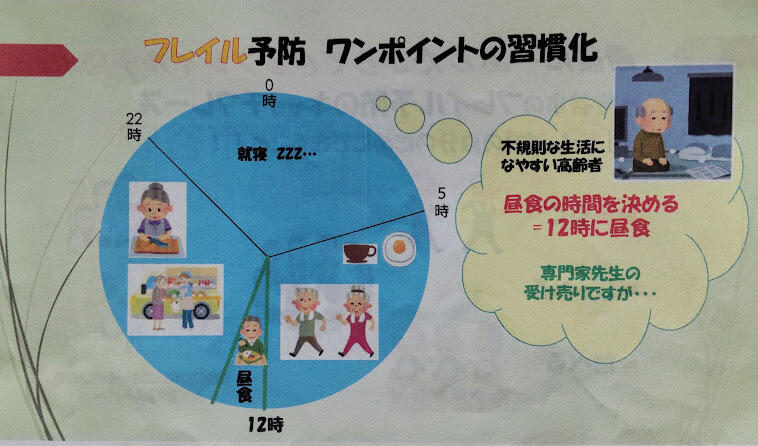

そして朝日を浴びて昼食時間を決めた規則的な生活をすることがフレイル予防になるそうです。

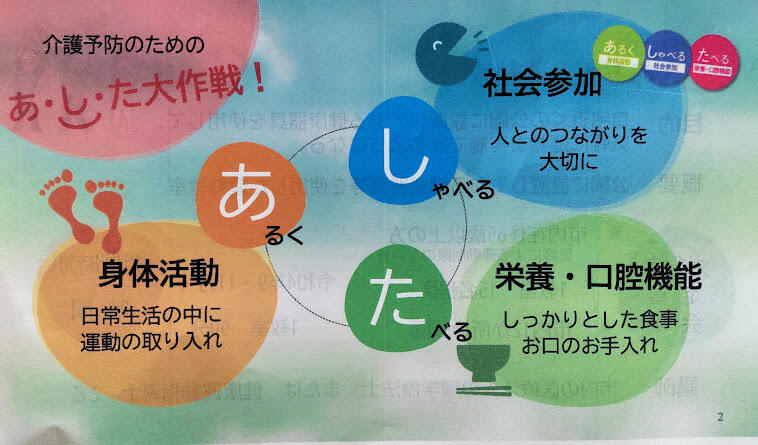

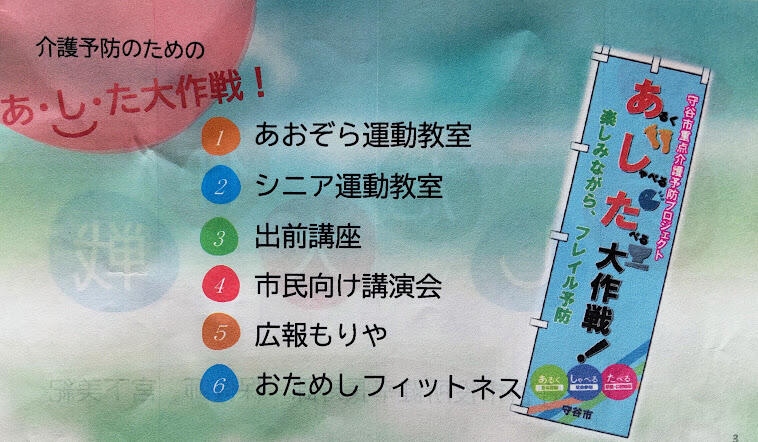

続いて、守谷市内で行われている「シニアクラブ」や「サロン」の紹介があり、介護予防のための「あした大作戦」について説明がありました。

「あ・し・た」とは

あ 歩く

し しゃべる

た 食べる

そして「あ・し・た 大作戦」の具体的な 教室、講座、講演会などの案内があり、

その中でバランス能力を調べる「開眼片足立ち」測定では、「シニア運動教室」に参加した高齢者の2割の方が15秒以下でバランス能力の低下による転倒リスクがあることが分かり、本日の講座受講者も全員立ち上がって背伸びをしてから体験してみました。

その結果、講座受講者の約半数が30秒以上立っていることができました。

引き続き講座を受講して「いきいきシニア」を実践していきましょう!

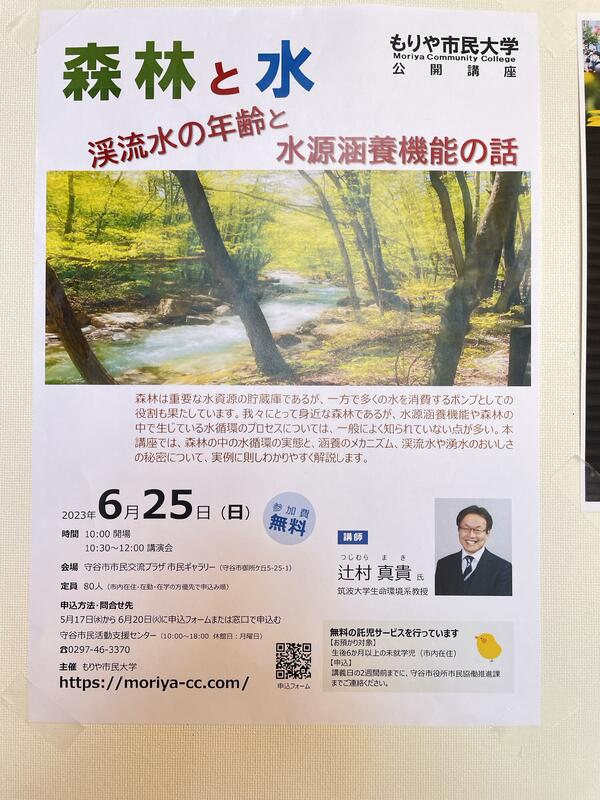

公開講座 森林と水-渓流水年齢と水源涵養機能の話-

市民大学受講生でなくとも、誰でも参加することができる「公開講座」

第一回目は、6月25日に開催されました。

テーマは「森林と水-渓流水年齢と水源涵養機能の話-」

筑波大学生命環境系・辻村教授の講座でした。

まずは地球上の水の量と輸送量。

海洋から海面蒸発し、大気中の水蒸気となり、また雨となり降水して海洋へいくのが97.4%と大部分を占めた水のやりとり。

その他は河川や地下水、氷河から流出して海洋へ戻っていきます。

その地下水の話へと続きます。

土壌水の下に地下水があり、地下水の出口から出てくるのが湧水だそう。

浅かったり、地下の割れ目だったりと出口は様々なので、あらゆるところから湧水が出て来ます。

また、その湧水が出る場所によって、湧水年齢があるそうです。

例えば筑波山には山頂から山麓まで、たくさんの湧水地点があり、標高が高い位置の湧水は若く、数年〜10年。標高の低い湧水は長い歳月を経て出てくるので20〜40年と年齢を重ねている湧水、飲み比べしてみたくなりますね。

ちなみに水の年齢はフロン類を使って知ることができるとのこと。水に年齢あるとは知りませんでしたし、考えたことがなかったので、びっくり!勉強になりました。

森林については、森林の大切さを知ることが出来ました。

森林といっても、ちきんと間伐されていないと日光が地面に到達せずに下草が少なく、雨水が浸透しにくいので雨水は斜面を流れていき洪水を発生させます。

手入れされて間伐されていると、日光が入り草は生えて雨水が土に浸透するので、地下水となり、河川流量を支えます。

わたし達の生活に欠かせない水ついて、よく知ることが出来る講座でした。

質疑応答では、

守谷の水はどこから来ているのか?

どこの水が1番おいしいのか?

など、やはり気になる部分の質問も飛び交いました。

まちづくり協議会コース (第2回)

地域自治とまちづくり協議会(第二回)

土崎 雄祐氏(防災士・社会教育士)を講師に迎え6月は二回にわたり講義が行われました。

第2回は『未来のありたい姿を見据え地域自治の進め方

「地域自治」の先進事例:先進事例から何を学ぶのか

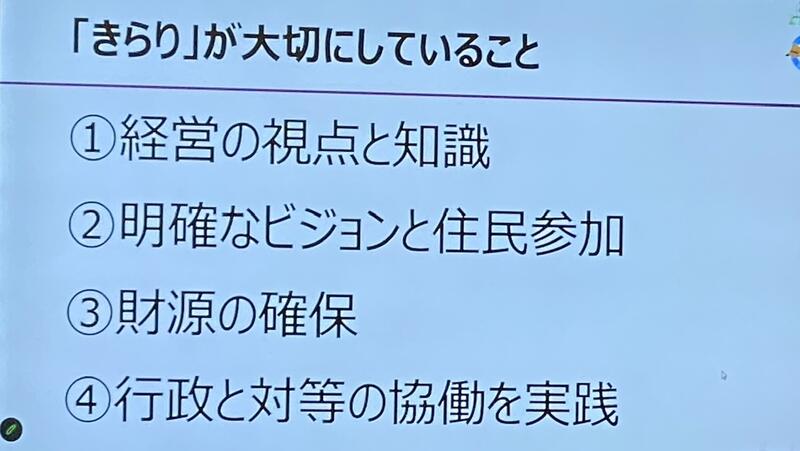

きらりよしじまネットワーク(山形県川西町)紹介ビデオを見ました。

事例:わんぱくキッズスクール「通学合宿」⇒地域の人々とのコミュニケーション、自分の居場所

自主防災組織事業⇒災害想定図上訓練

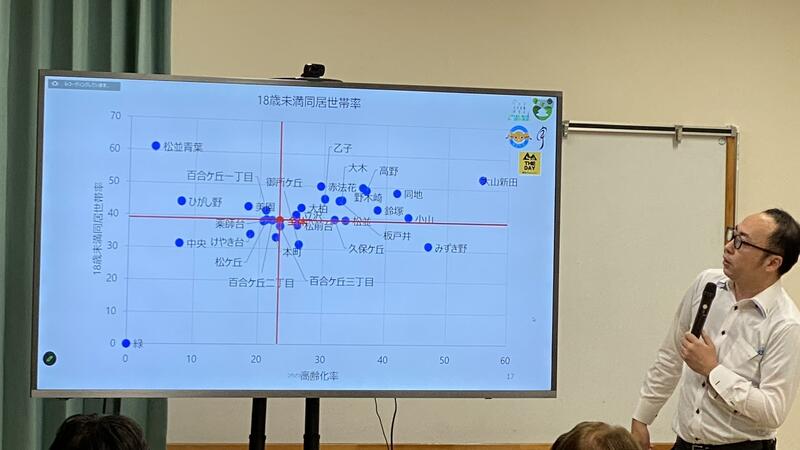

国勢調査結果を基に守谷市の将来人口推計、及び守谷市各地区の高齢化率と18歳未満同居世帯率の関係をグラフにして説明してもらいました。

5年先、10年先を予想したまちづくりが必要であること。

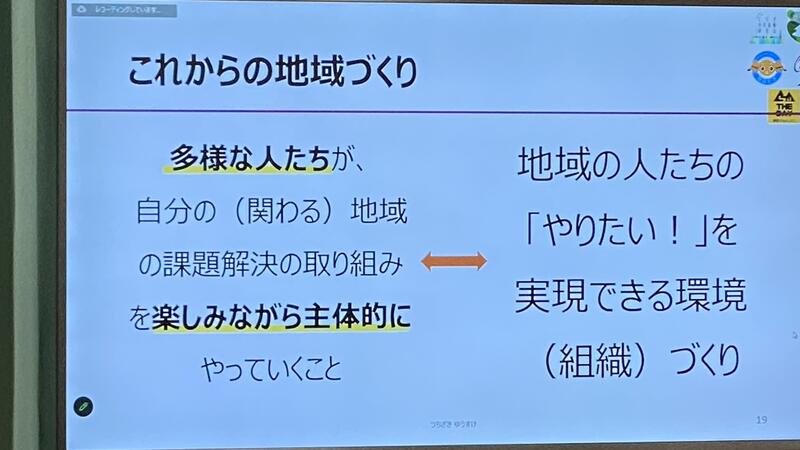

これからの地域づくり、未来を見据えたまち協の姿

地域づくりに実際にご苦労されている生徒さん達から積極的な質問が投げかけられ、講師と意見交換が行われました。

土崎講師との2回の講義はプロローグ、次回から続く「子ども食堂」など興味深い講義が続きます。