学園ニュース

守谷を知るコース第15回目

守谷を知るコースの15回目は、郊外授業。

「守谷のイタリアを見て食す・さくら坂VIVACEの見学とランチ」でした。

テレビで何度も取り上げられている守谷を代表するレストランであり、その風景がまるでイタリアに小旅行に来た気分になれると人気を呼んでいるさくら坂VIVACE。

高台からは広がる田園が見渡せて、この日は富士山とスカイツリーも見ることができました。

まずは、ガーデンの見学です。

オーナーのお父様が案内をしてくれました。

元々はお寿司屋さんの別邸だった和風の建物を少しずつ造り直し、10年かけてこのガーデンをイタリアのような雰囲気にしてきたそう。

完成はしておらず、常に新しいアイデアを思いついてはリニューアルしたり増築していて、今はハーブ畑のスペースを準備中です。

普段は入れない奥のツリーハウスの見学もさせていただきました。

こちらも全て手作りであり、お孫さんのために造ったそうです。

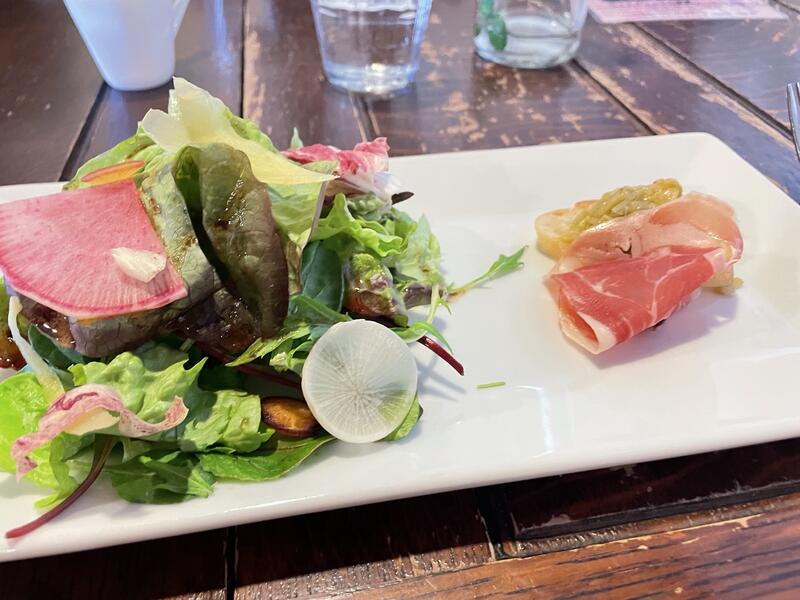

ガーデンを堪能したあとは、レストラン内でお楽しみのランチタイム。

冒頭に後藤オーナーシェフからのお話をいただきました。

イタリアで料理の修行をして、帰国後にさくら坂VIVACEを開店。

地元の野菜や食材を使ったイタリア料理を提供するだけでなく、青空市場やベスパジャパンなど様々なイベントを企画運営しています。

おいしい料理を届けると共に地域のプラットフォームにしたいという思いが伝わりました。

また、賑やかな青空市場(メルカート)の再開が待ち遠しいですね。

ウェルカムドリンクはほうじ茶をベースとした冬限定のオリジナル。

地元野菜を使ったサラダとミネストローネと続きます。

メインのパスタは3種類から選ぶことができました。

小菅農園のトマトを使ったパスタ、ジーバナ農園の白菜を使ったパスタ、稲敷直送のマッシュルームのパスタ。

わたしは悩んだ末に、マッシュルームのペペロンチーノにしました。

新鮮なマッシュルームがふんだんに乗ったペペロンチーノはとてもおいしかったです!

食後は、いちごのパンナコッタとドリンク。

お腹も大満足のランチコースで、みなさん歓談しながら美味しい時間を過ごしました。

お天気にも恵まれて、ガーデンを散策して、おいしいイタリアンランチを堪能する、スペシャルな講座になりました!

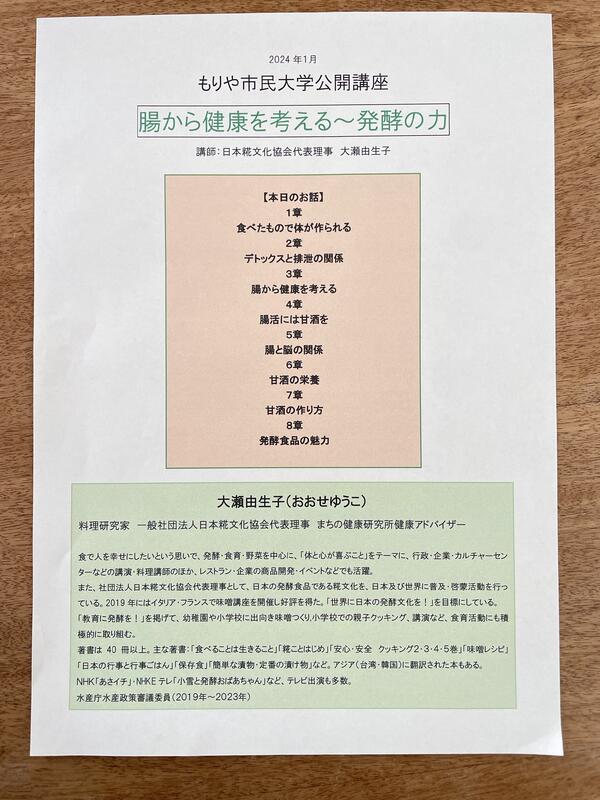

公開講座「糀と発酵」

今年度最後の公開講座は、「糀と発酵」

「腸から健康を考える〜発酵の力」

一般社団法人日本糀文化協会代表理事であり、料理研究家でもある大瀬由生子先生の講座でした。

講演会や料理講師の他にレストランや企業の商品開発などでも活躍しており、著書は40冊以上。

今回はその中の一部を持参してくださり、みなさん手にとっては興味深そうに見ていました。

生活の中に常にある発酵食品についての講座は特に女性が関心があるようで、たくさんの参加者です!

まずは、「食べたもので体が作られる」

分かっていそうで分かっていなかったことを卵の黄身で分かりやすく説明。

黄身の色が濃いと健康に良さそうでおいしそうという印象を持ちますが、色の濃さは鶏の餌に左右されるだけであり、色に濃さは関係がないとのこと。

食べたもので色が変わる、まさに自分体に入れたもので作られていることを実感する例えでした。

そして、「デトックスと排泄の関係」では、腸は元気のバロメーターであり、快便とはデトックス、排泄はとても大事なことを知りました。

話はメインの糀と腸活と甘酒になり、ますます興味深い内容に。

糀は蒸した米に糀菌を加えて繁殖させたものであり、古来から味噌、醤油、みりん、酢などが作られて日本人の生活に欠かせないものです。

免疫力をあげるには糀を取り入れて腸内を活性させることが大事で、免疫力の7割は腸内細菌が作っているそう。

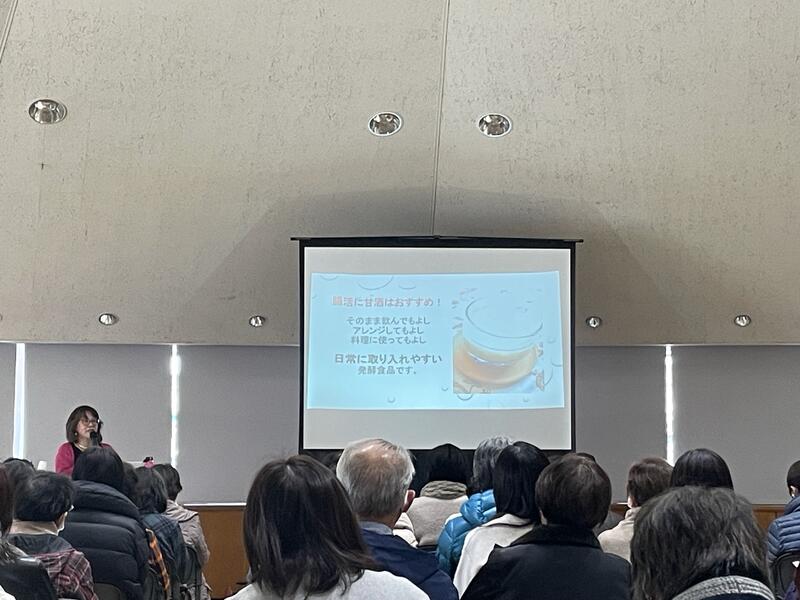

そこで甘酒です。甘酒は糀で作られています。

米糀で作る甘酒は、でんぷん(米)をブドウ糖(甘味)に変えて、砂糖は入らなくてお米の自然な甘さだけです。疲労回復や腸内活性、美容効果、脳の活性化と甘酒には取り入れたい要素がたくさん!

なぜ甘酒が腸活におススメかというと、簡単に日常に取り込みやすいからだそう。

そのまま飲むだけでなく、ヨーグルトにまぜたり、フルーツにかけてみたり、スムージーにしたりと好みの取り入れ方を教えてくれました。

甘酒はそのままのイメージが強かったので、いろいろ混ぜて良いことに驚きです。

ただ甘酒は糖分が多いので糖尿を気にされる方は大さじ2程度がよいそうです。

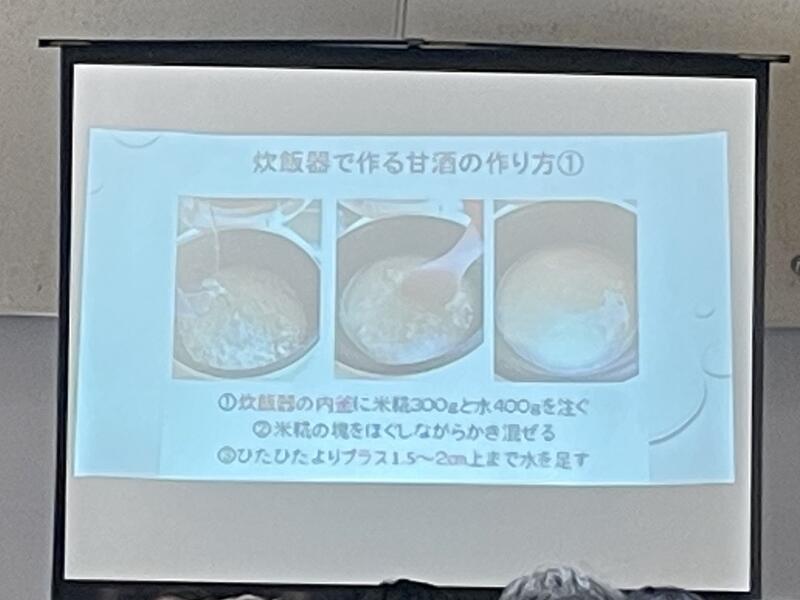

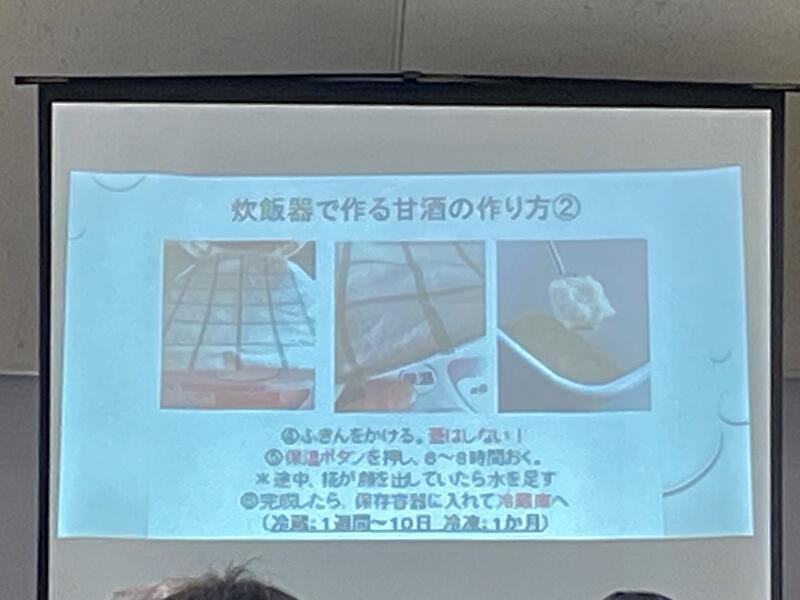

お手軽に作れる甘酒レシピも教えてくれましたので、画像で載せますね!

甘酒を毎日飲んでいるという大瀬先生は、肌もつやつやでなんと!いつもすっぴんだそう!

思わずまじまじとお顔を拝見しちゃいましたが、すっぴんとは思えないし、肌質は良いしで、わたしも甘酒を飲まなければ!と思いました。

大昔からある先人の知恵である発酵食品は暮らしの知恵、生命の知恵でもあり、健康に過ごしていくうえで欠かせなかったのですね。

甘酒の話を通して、発酵や腸活のこと、取り入れ方を教えていただき、勉強になると共に実践方法も知ることができました。

参加者の方々からも、さっそく甘酒を買いに行こう!作ってみよう!との声がありました。わたしも米糀を買いに行かなくては!

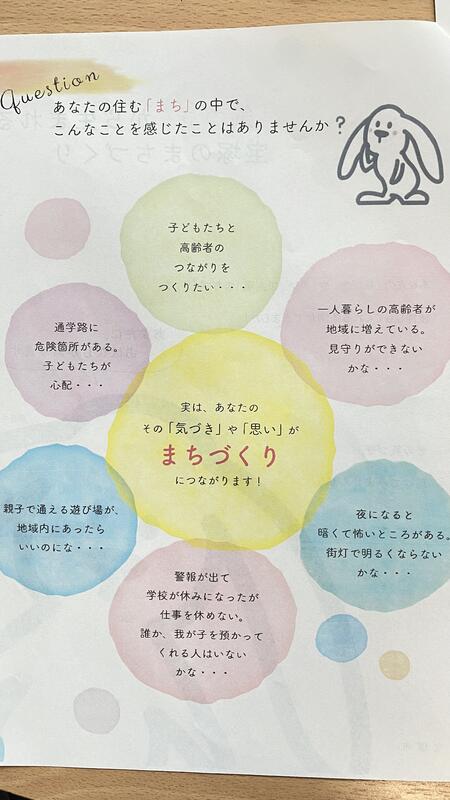

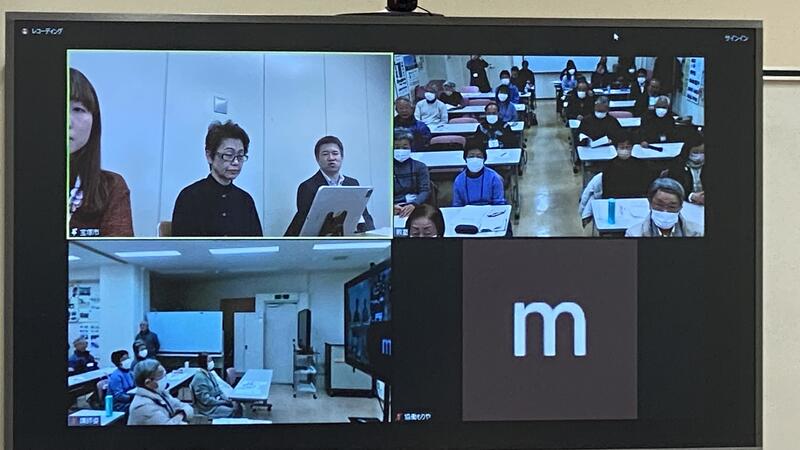

まちづくり協議会コース(第14回)

先進事例「宝塚市のまちづくり協議会」

宝塚市役所とzoomで繋げてお話をして頂きました。

宝塚市の紹介から始まりました。

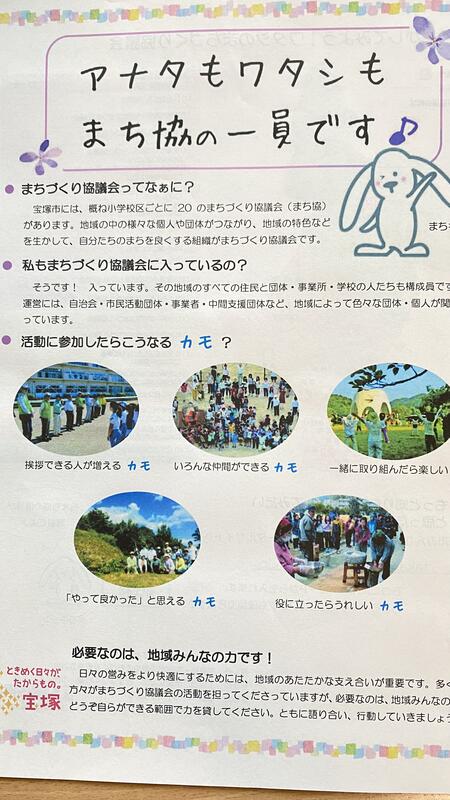

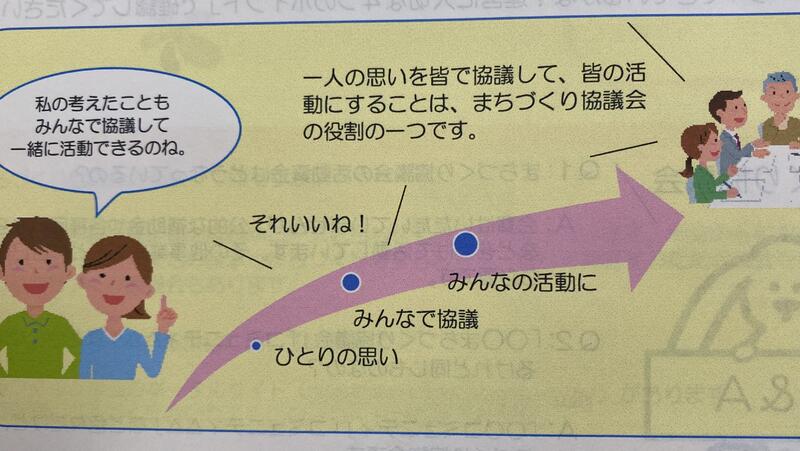

まず、まち協とは?

まちづくり協議会

まちづくり計画とは

〇まちづくり計画に関する仕組み

対話:まちづくり計画の具体的な取り組みについて、市の関係課と対話を実施、記録することができる。

進捗管理:まちづくり計画の具体的な取り組みについて、進捗確認シートを用いて、進捗状況を毎年確認する。

〇関係団体とのかかわり方

市の支援、自治会との連携

〇課題・対応

担い手不足、資金不足、自治会との役割分担

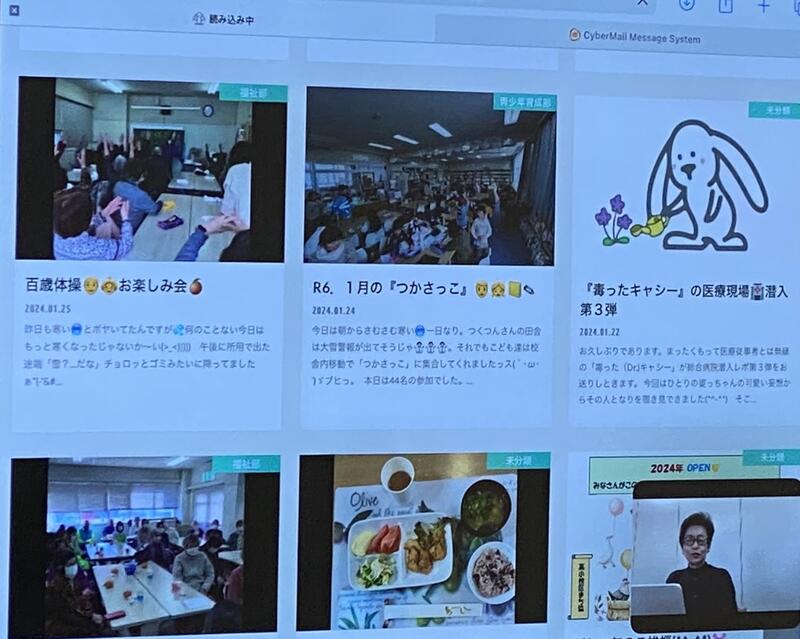

「みんなのまちづくり協議会ポータルサイト」の紹介です。

ポータルサイトを運用し、まちづくり協議会に関する情報発信を行っている。

特に各まちづくり協議会ブログの作成について担当者の工夫やご苦労をお話ししてもらいました。

7年前ゼロだったアクセス数が今では急激に伸びたそうです。

ブログはいろいろな人が見るので、カラフルで楽しく読んでもらう工夫、他地区との交流のきっかけになったそうです。

条例の策定

講座最後に30分ℚ&Aで意見交換が行われました。

守谷を知るコース(第14回目)

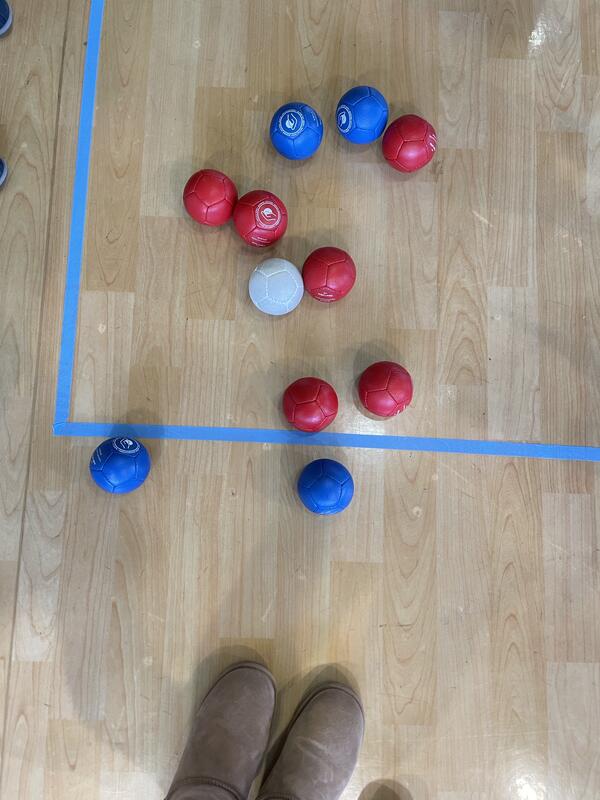

新年明けて最初の守谷を知るコースの14回目は、「インクルーシブスポーツ・ボッチャ体験」

守谷市ボッチャ協会会長の福岡さんがボッチャを教えてくれました。

まずは、ボッチャについてとルールの説明。

守谷市ボッチャ協会は2021年に開設されて、毎月守谷駅前で開催されている守谷朝市で体験会を行っているそうです。

座学後は、市民ギャラリーを利用してボッチャ体験です。

テープを使ってコート作り。

正規のコートと一つ、ミニボッチャ用のコートを二つ作って、みんなでボッチャ体験です。

グループに分かれて対抗戦の開始です。

白いボールを最初に投げて、なるべく白いボールに近い場所に投げます。

これが思うようにいかず、なかなか難しい。

行き過ぎたり、手前過ぎたり、狙うと思い切りはずれたり〜

投げ方は自由、上からでも下からでも。

どんなポーズでも!

みなさん、チーム毎に協力し合って楽しい対戦になりました。

ボールさえあれば、どこでも気軽に自由にできるボッチャ。

年齢も障害も関係なく誰でも参加できるボッチャは、体も頭も使うみんなで楽しめる、まさにインクルーシブなスポーツでした!

またやってみたいです!

いきいきシニアコース(第14回)

昨年末の開催でしたが、、、

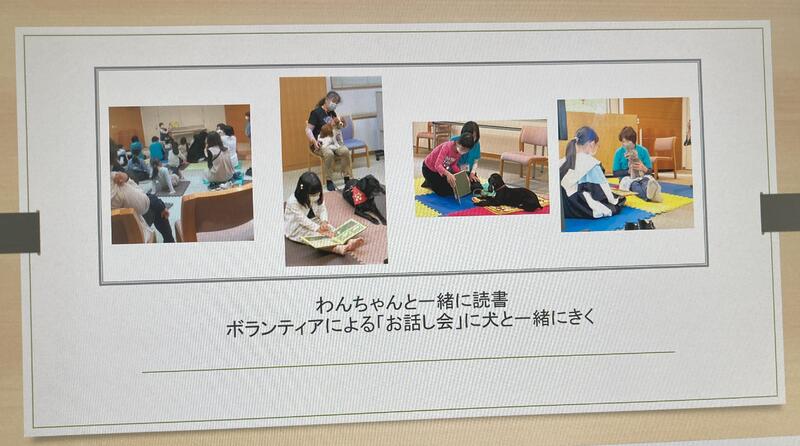

いきいきシニアコースの14回目は、「子供応援ボランティアを知ろう」ということで、3つのボランティア団体に活動内容をご紹介いただき、受講者へお誘いがありました。

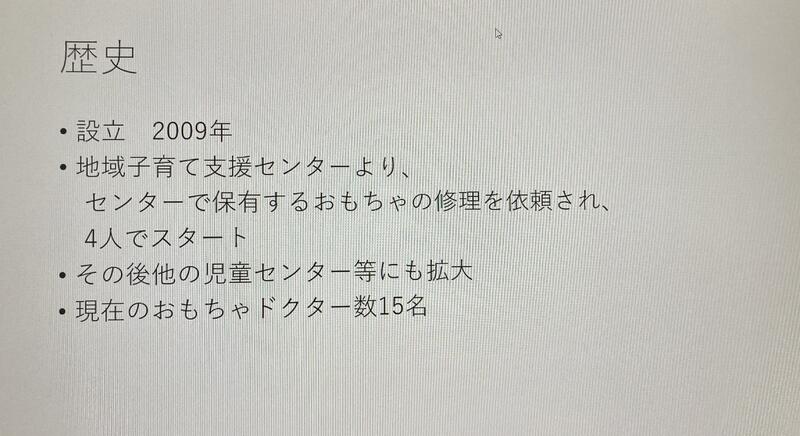

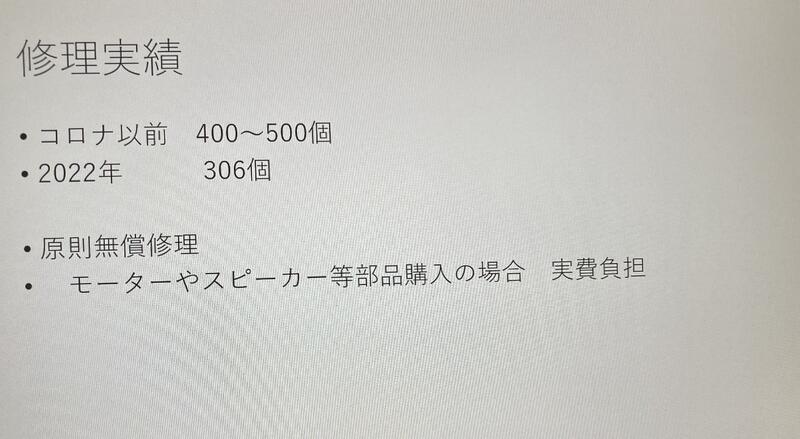

まずは、「もりやおもちゃ病院」の活動です。

子どもたちにとても喜ばれそうですね!!

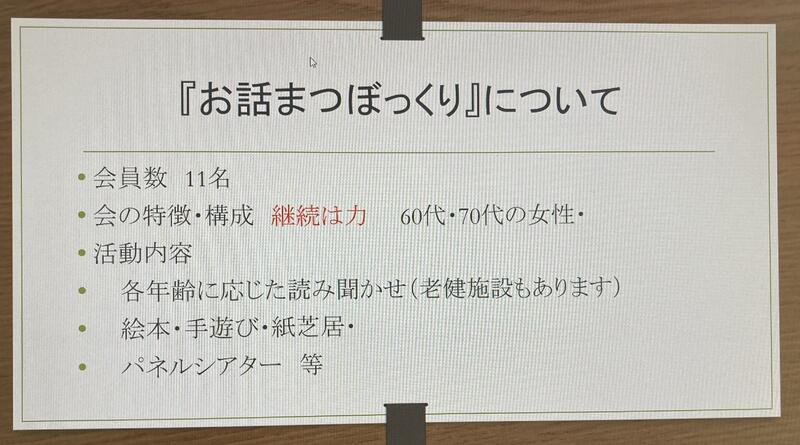

続いて、「お話まつぼっくり」の活動です。

平成13年から長年、守谷市の子供たちだけでなく、施設にいらっしゃるご高齢の方々にも読み聞かせなど様々な活動をおこなっているようです。

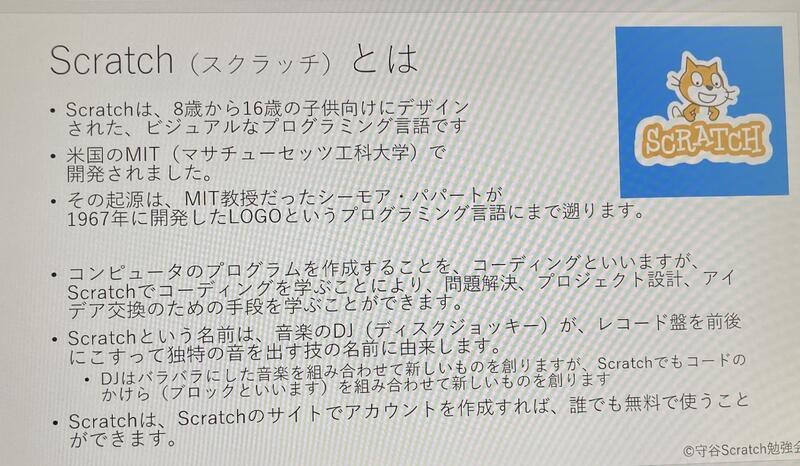

最後に、「守谷Scratch勉強会」の活動です。

このような活動があったのですね。小学校からコンピューターのプログラミングを学習する時代なのですね。

ボランティアとして、いきいきと活動されているみなさんからのお話を聞いて、受講生は良い刺激をいただけた様子でした。