学園ニュース

守谷を知るコース(第5回)

守谷を知るコースの第5回は、「企業紹介:(株)カスミの地域貢献活動」

地域社会環境担当マネージャーの小島さんがお話を聞かせてくれました。

身近なスーパーのひとつである「カスミ」

現在は195店舗あり、守谷市内にはイオンタウン、アクロスモール、守谷テラス、ストッカーと4 店舗あります。

1961年にリヤカー1台の薬の露天商から、霞百貨店の軒先でカスミ薬局を始めたのがスタート。最初は薬局だったとは驚きでした。

1968年にカスミストアに名称を変更。今年で63年目を迎えています。

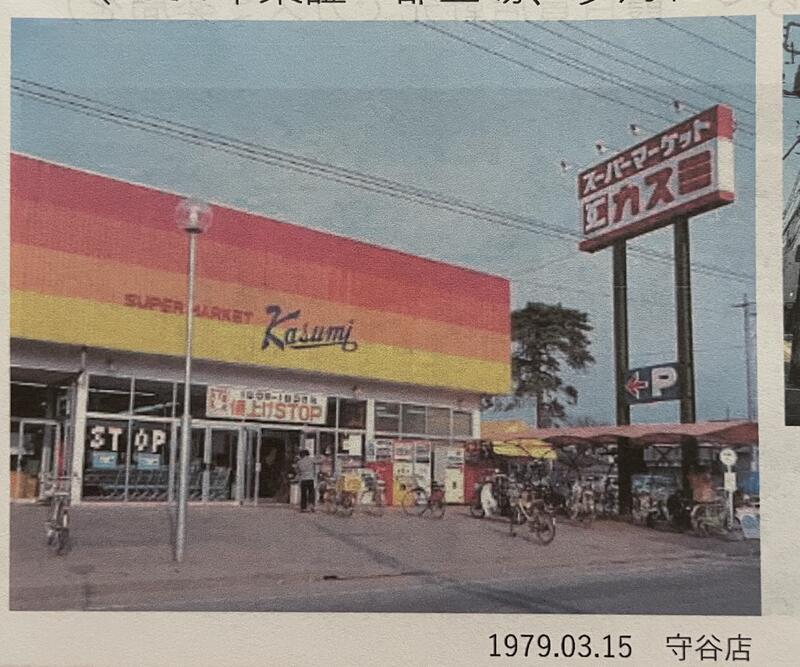

守谷に初めてできたカスミは1979年、今のストッカーの場所だったそう。

オレンジのグラデーションで今とはイメージが違いますね。

カスミは多角化していた時代もあり、旅行や本屋さん、焼肉の宝島、ファミレスのココス(ろびんふっと)と知っている名前も。その後、スーパー一本に絞って(株)カスミに商号変更しました。

現在は普段使いのカスミから、お得なストッカー、品揃えが特徴ある高級なブランデまで、いろいろなカスミがあります。

この日は、なんとカスミの移動スーパーがやって来てくれました!

家の近所までやって来てくれる移動スーパーは、近くにスーパーがなかったり、車がなくて買い物にすぐに行けない方など、たくさんの人に役立っています。

移動スーパーは69台あり、市内の45ヶ所を回っているそうです。

カスミのテーマソングが流れて来ると、移動スーパーがやって来たというお知らせです。

野菜や肉、パン、惣菜など約650種類を運んできます。

人気ベスト50があり、一位はなんときゅうり!焼き芋や牛乳も上位にランクインしていました。

みなさん興味津々に移動スーパーを見学。

小さな車にぎっしり詰まっていて、楽しい買い物ができそうです。

最後はカスミの社会貢献についてお話を聞きました。

地域の活性化など幅広い分野で連携する「包括連携協定」を茨城県のほか、16市、11町と締結しています。

また災害時発生時には行政の要請により物資の供給協定を59自治体と結んでいるそうです。

他にも、食品ロスも防げる「フードバンク活動」や家庭内で余っている食品を寄付する取り組みの「フードドライブ」、食料を無料配布する「フードパントリー」と食に関する社会貢献をされています。

また、植樹にも力を入れており、毎年5月に笠間市の愛宕山で植樹活動を実施。

陸前高田の被災地支援もされているそう。

普段、何気なく買い物をしているカスミでしたが、今回はよりたくさんのことが知ることができて、とても勉強になりました。

市民科学ゼミ(第5、6回)

8月のゼミは、みなさんが考えていることを資料にまとめて、現段階でのお考えを発表しています。

今年度、伊藤先生は毎回の参加ではなく、ゼミ生のみの自主活動の日もあります。

第5回は、ゼミ長を中心にゼミ生のみでおこないました。

熱い議論や意見交換ができました。

ゼミ生主催のワークショップなどもおこなう予定なので、学園ニュースでもPRしていきます。

第6回は、お二人からの報告がありました。

地区別のまちづくり協議会と自治会に関する内容や守谷市の交通に関する問題などの

ご報告がありました。

中間発表に向けて、みなさん精力的に活動されています!!

いきいきシニアコース(第6回)

今回は、高齢期のこころの健康づくりをメインに、「高齢期のメンタルヘルス」という演題で、NPO法人メンタルレスキュー協会の小野田奈美先生にご講義いただきました。

小野田先生は、自衛官や地震の被災者など、こころのケアを必要とする方々の支援をされているそうです。

話題的に深刻な話になりそうですが、とても分かりやすく、ご自身の経験を交えながら楽しくご講義くださいました。

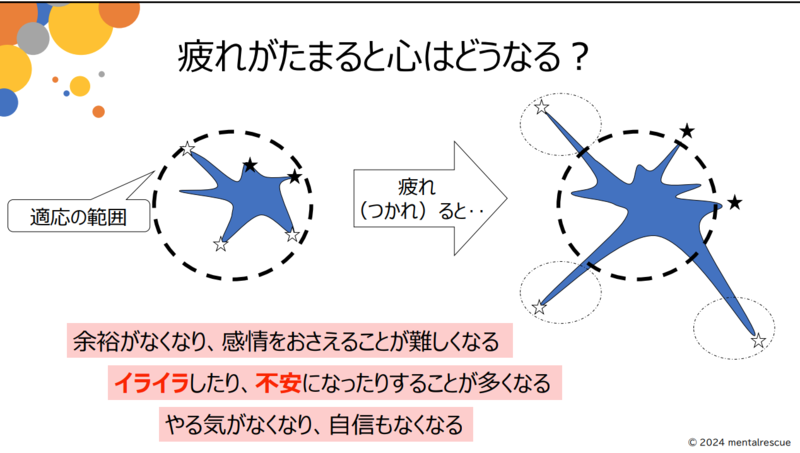

うつ症状は性格特性ではなく、疲れていると誰もがなるそうです!!!

疲れがたまると「イライラ」や「不安」になることが増え、いつもは許せていたことが許せなくなったり、人に対して攻撃的になったりするそうです。

思い当たることは誰でもあるのではないでしょうか?

これは「疲れ」だそうです。

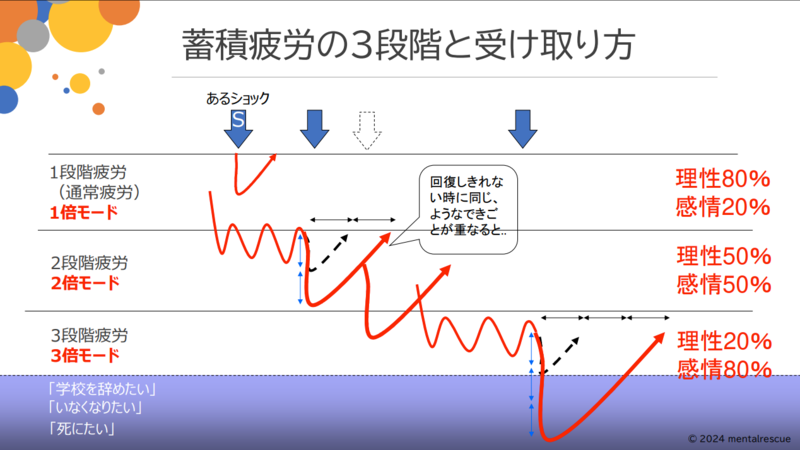

そして、その疲れの段階が深くなればなるほど、回復するには倍以上の時間がかかるようです。

まずは、疲れを感じたら「休養(睡眠)」と「栄養補給(食事)」が大切です!!

これは基本ですね

イチローは毎朝普段使用しているバッドを持って、重いと感じるようであれば、疲れがたまっていると判断し、練習メニューを控えめにしていたようです。

我々も、いつもやっていることがおっくうだな?とか、からだが重いなぁ、と感じたら、「疲れてるよー」というメッセージだと感じ取ると良いかもしれませんね。

日本人は真面目なので、手を抜くことも覚えたいですね

対処法は、睡眠、食事に加えて、「呼吸を意識する」と良いそうです。

背中が丸くなる姿勢は、不安をあおるそうです。

スマフォを見る姿勢もそうですね。

なので、目を閉じて、各自が好きな景色を思い浮かべながら、呼吸をすると良いようです。

ぜひ、みなさんも「いつもの自分と違うなぁ」と感じたら、呼吸をしてみてくださいね

まちづくり協議会コース(第6回)

地域課題の発見と対応推進方法

NPO法人日本ファシリテーション協会 ウニベルシタスつくば 徳田太郎講師による

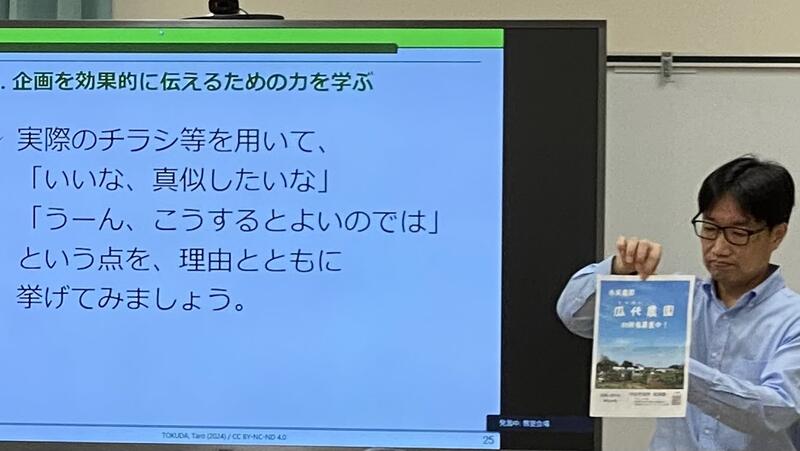

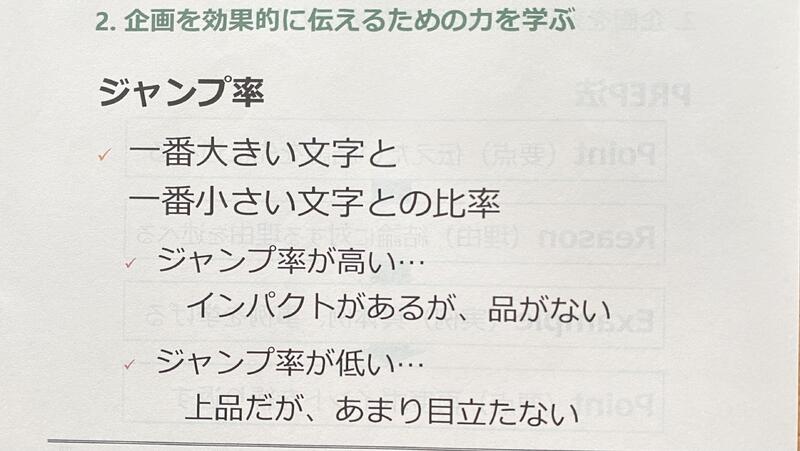

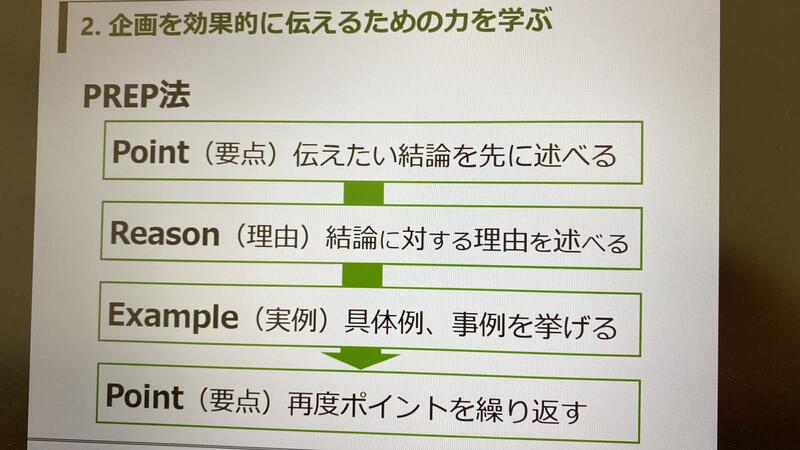

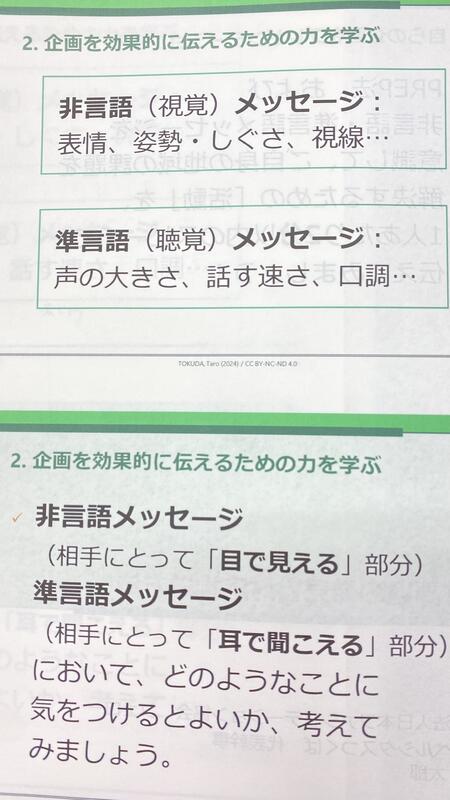

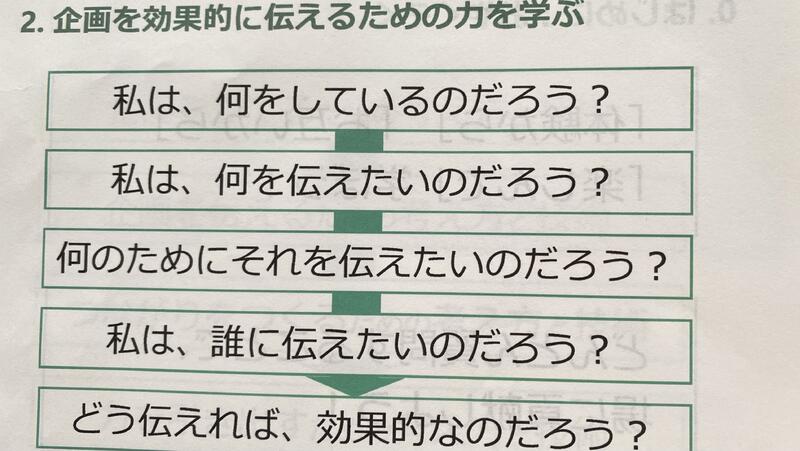

2回目は「企画を伝えるための考え方と技術」

一回目の宿題でした、既存のちらしを用いて、掲載されている内容についての意見交換から始まりました。

誰に、何のために、対象によってどのような工夫が必要か。

伝えたいことを一番上に、写真や色のコントラスト、QRコード、写真を掲載する、等々

学生からの沢山意見が出ました。

〈自らの企画をプレゼンテーションする〉

先ずは組み立てを考える時間を取ります。伝えたい対象の人を意識して

ふたり一組となり、2分以内のスピーチでお互いに伝えてみましょう。

オンラインの学生はチャットで参加です。

プレゼンを2分間でまとめる、なかなか難しいですね。

3回目講義に続きます。

いきいきシニアコース 第5回

「香りを生活に取り入れよう」

ルームスプレイ、入浴剤つくりについて園芸療法士で市民活動支援センター長の髙橋真美さんの講義と実習でした。

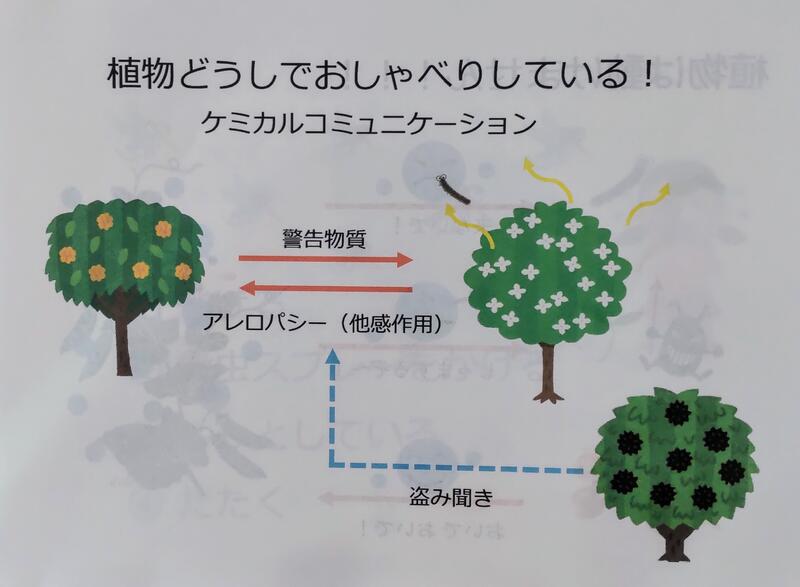

森の中では、植物どうしでおしゃべりをしているそう…

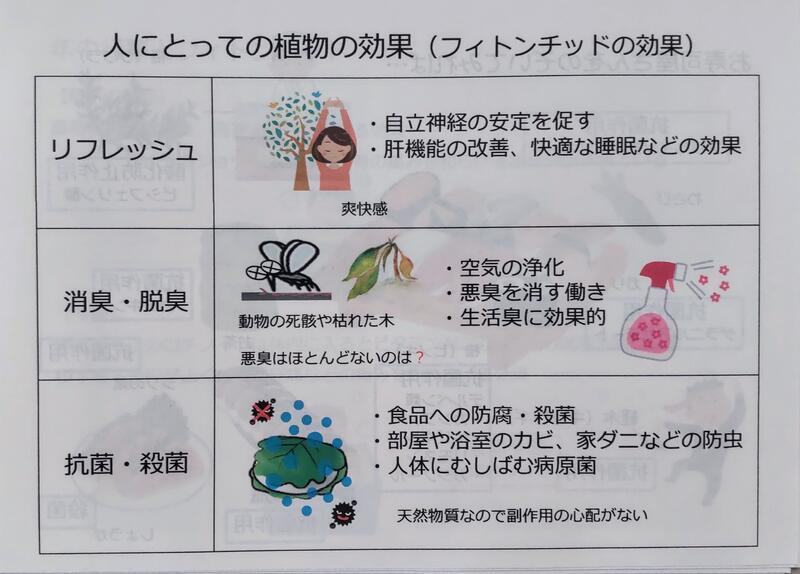

植物には、リフレッシュ・消臭脱臭・抗菌殺菌の効果があります。

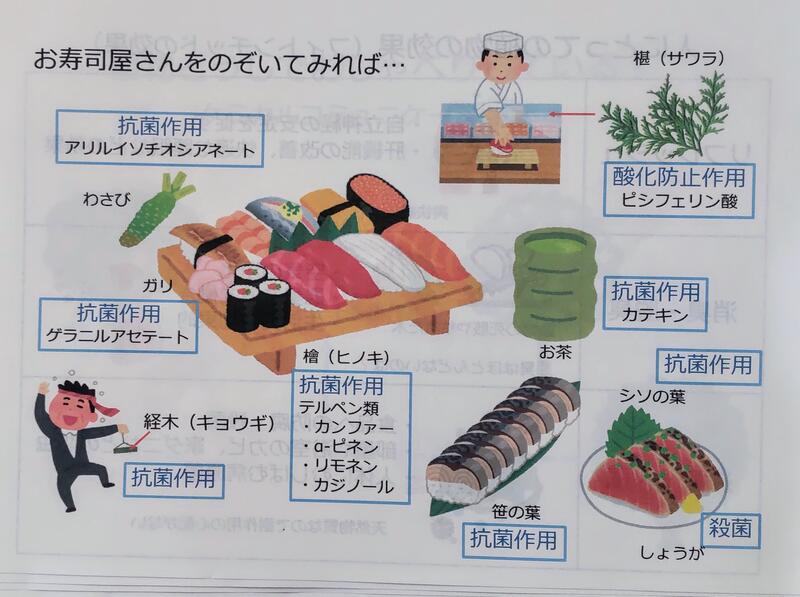

お寿司屋さんを覗くと、植物のさまざまな抗菌作用が活かされています。

そして講義の後には「ルームスプレイ」や「入浴剤」を実際に作成!

受講生はそれぞれのテーブルに分かれて実習を楽しみました。

皆さん家に戻ってから、爽やかな香りと気持ちの良いお風呂を楽しまれたことでしょう(•‿•)