2024年8月の記事一覧

いきいきシニアコース(第7回)

今回は「あたまが喜ぶ体験」シリーズの第1回目として「認知症予防のエビデンス」と題し、筑波大学附属病院 精神神経科 病院助教の関根彩さんのお話です。

前半の講義では、

認知症の予防あるいは進行抑制は、運動や食事、認知トレーニングなど様々なものの効果が科学的に検証されていることを、実際に臨床現場に携わっている先生からエビデンス(医療的根拠)や事例をもとに最新の知見を含めて解説いただきました。

そして、

準備運動としてのストレッチ

右と左へ

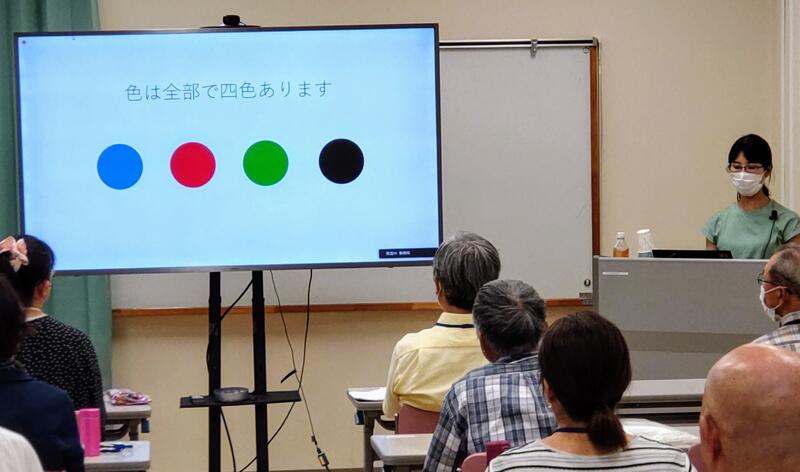

では、「インクの色を言って下さい」と4色の色の中からスクリーンにでた色を答えます。

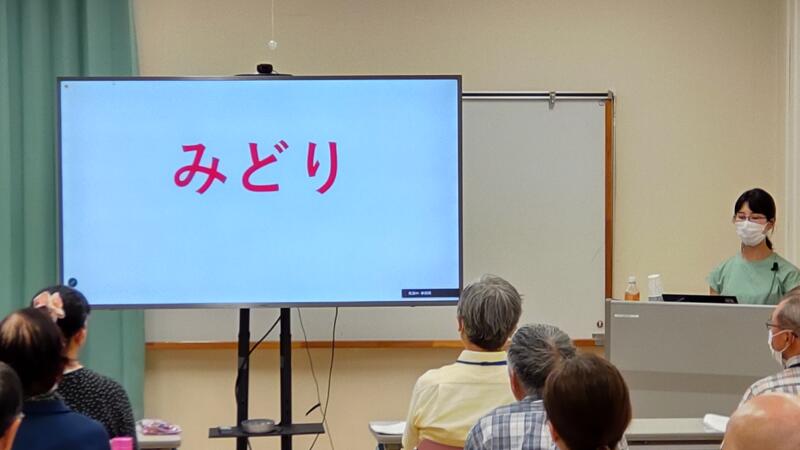

続いて「文字を読んで下さい」

みどりですね。

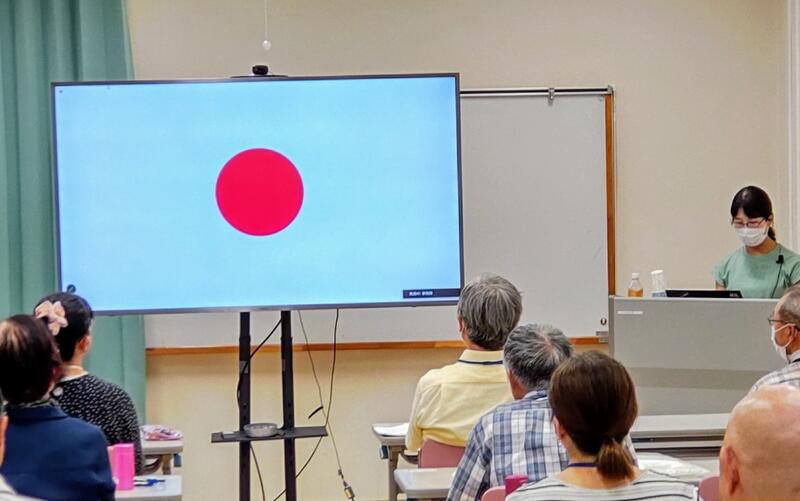

次は「インクの色を言って下さい」

赤です!

ここまでは問題ないですね(^^)

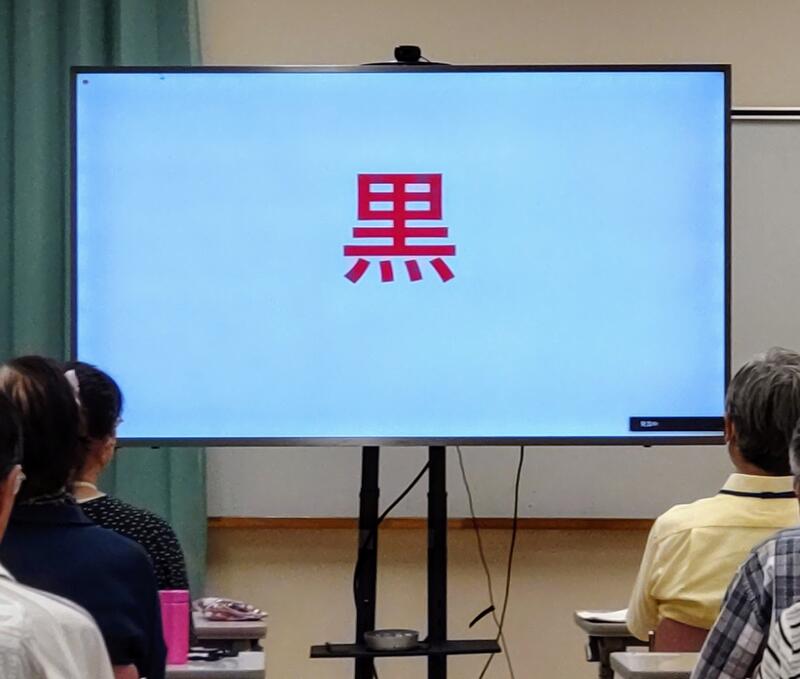

「黒」と書かれた「赤インク」

続いて

おやおや、黒いインクで書かれた「緑」ですね~

そのあとは、

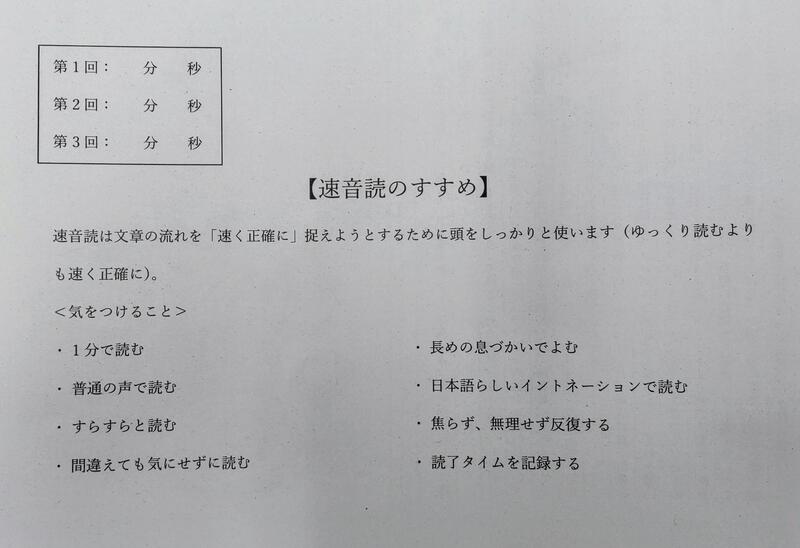

1分速音読の体験です。

速音読は文章の流れを「速く、正確に」捉えようとするため、頭をしっかりと使うようです。

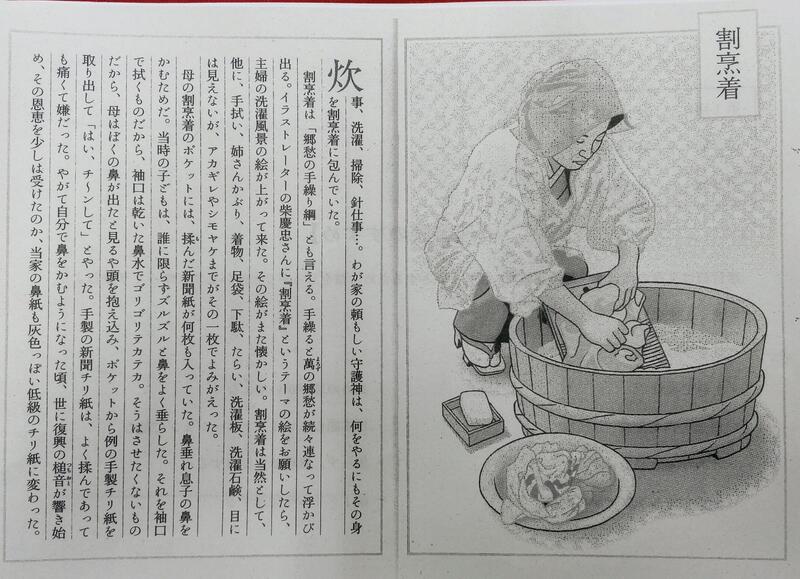

「割烹着」というプリントが配られて、音読のタイムを3回測りました。

ちなみに筆者は

1回目 1分12秒

2回目 1分10秒

3回目 55秒

でした(^^)

最後に

「割烹着」の内容はどんなことが書かれていましたか?

との質問が…。

速音読は、正しさを追求するのではなく、集中すること、チャレンジすることを重視して、間違えても気にせず取り組むことが大切だそうです。

受講者の皆さんも楽しそうに取り組んでいらっしゃいました。

学ぼう!TX講座(公開講座)

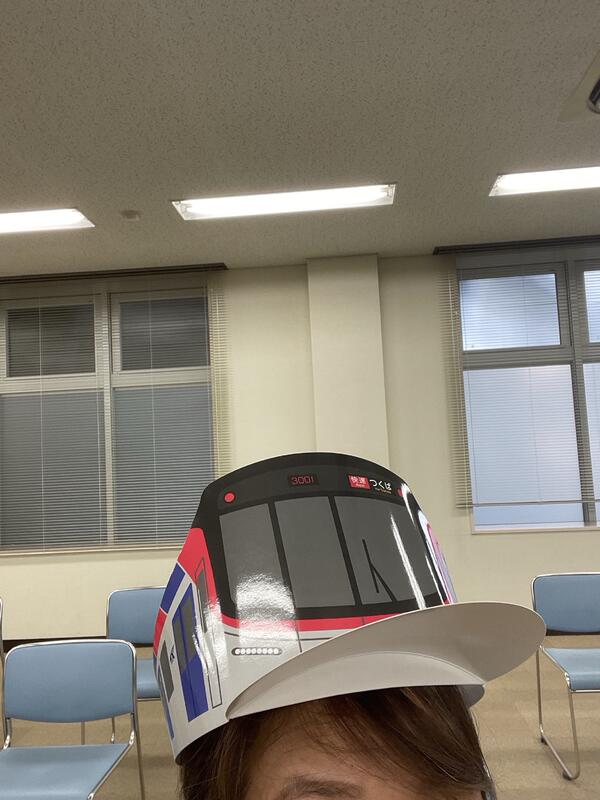

先週末に開催された公開講座は、夏休み親子対象の「学ぼう!TX講座」でした。

大人気のTX講座は、多くの人が応募してくださり、厳選な抽選で15組の参加が決まりました。

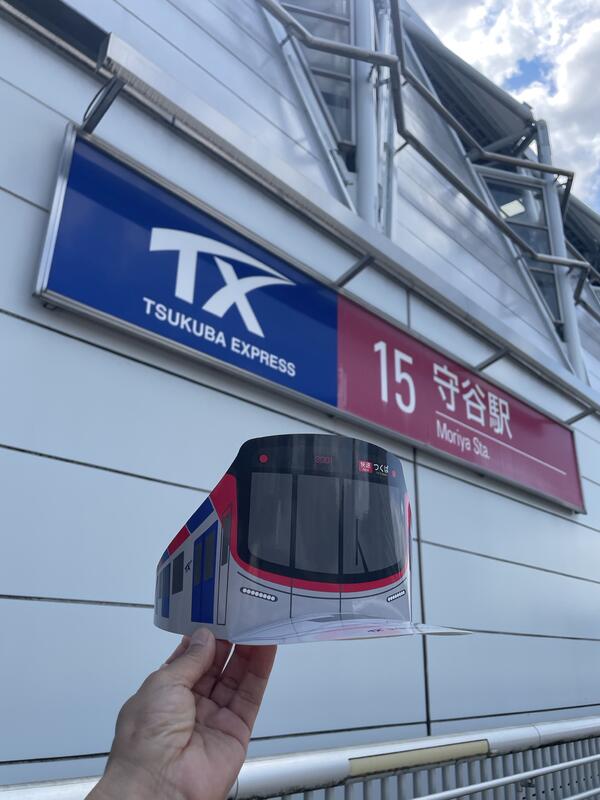

当日の朝は、TX改札口に集合して一階の守谷講習室へ移動。

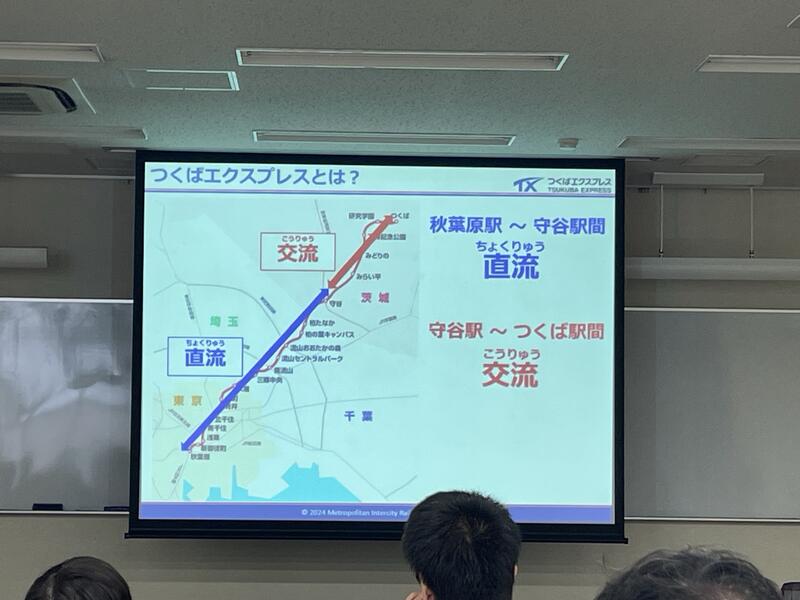

まずはここで、TXの概要や環境の取り組みについて話を聞きました。

TX(つくばエクスプレス)は、踏切がひとつもないことや、ロングレールが長いこと、直流と交流と別れていることなどを学習。

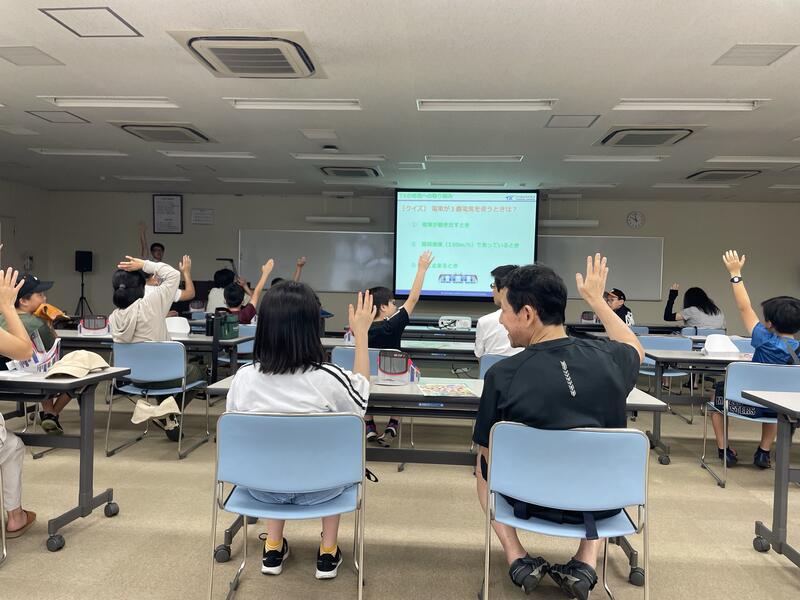

途中にはクイズもあり、みんな元気よく手をあげて答えます。

質問コーナーでは、積極的に手が上がってTX職員さんが丁寧に答えてくれていました。

いよいよ、守谷駅のホームに移動して臨時列車に乗って総合基地に向かいます。

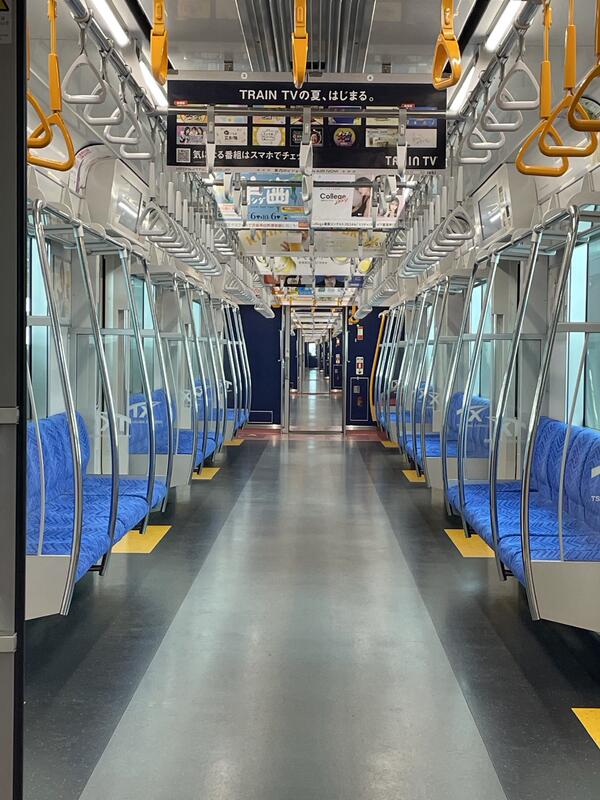

TX講座のための臨時列車で私たちしか乗らないというぜいたくな瞬間です。

TX講座の参加者と分かるように子供も大人もTX帽子をかぶっていざ!

子供達は先頭に立って興味津々!ワクワク感が伝わって来ます。

いつもとは違うレールを走って行くのは大人でも興奮してしまいますね。

後ろの車両は誰もいないTXをパチリ!

総合基地に入って洗浄線体験、大量の水を使って大きなブラシで洗っていきます。

洗車場に似た感じです。

次は、非常通報器のデモンストレーション。

いざという時にしか押せない非常ボタンを押して、運転室で通報を受け取ります。

みんな順番に体験ができました。これで、いざという時は安心ですね。

そのような場面にはなりたくないですが。。

デモンストレーションの後は、2チームに分かれて運転台の見学です。

普段は絶対に入れない運転台、ガラス越しにしか見れない運転台に座ってみることができました。

ボタンを押してアナウンスを流したり、自分の声でアナウンスしたり。

アナウンスはさまざまなパターンがあることを知りました。

そして子供達のアナウンスがとても上手でびっくり。

セリフ⁈をよく知っているなあと感心です。

楽しい時間はあっという間。

総合基地から、また守谷駅ホームへ戻りました。

TXグッズのお土産もいただき、臨時列車をみんなで見送りました。

今年も大好評だったTX講座。

臨時列車に乗って総合基地に行けて、TX職員さんにお話が聞ける貴重な体験でした。

子供達の楽しそうな顔に思わずにっこり、しあわせな気分になりました。

また来年も開催できるよう頑張りたい運営委員一同です。

TX職員の皆さま、お世話になりました。

ありがとうございました!

守谷を知るコース(第5回)

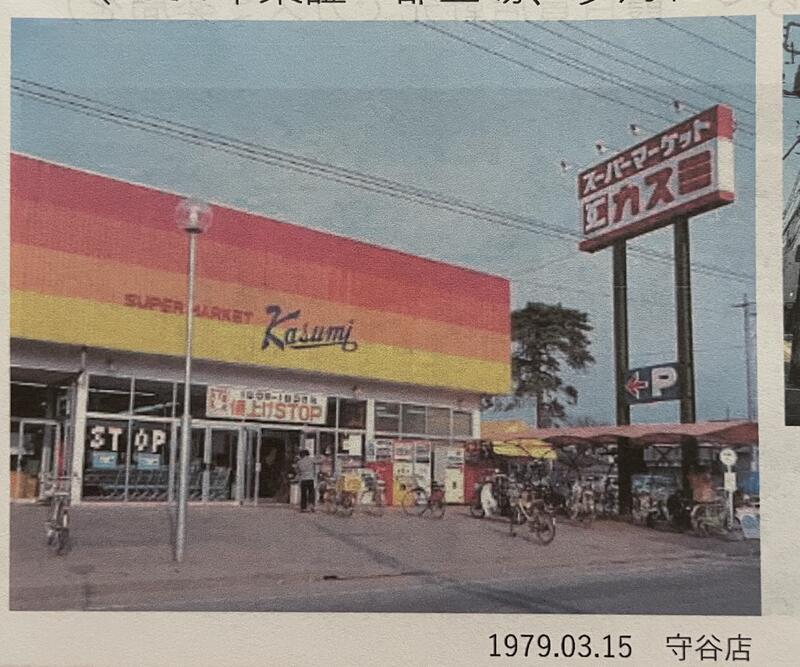

守谷を知るコースの第5回は、「企業紹介:(株)カスミの地域貢献活動」

地域社会環境担当マネージャーの小島さんがお話を聞かせてくれました。

身近なスーパーのひとつである「カスミ」

現在は195店舗あり、守谷市内にはイオンタウン、アクロスモール、守谷テラス、ストッカーと4 店舗あります。

1961年にリヤカー1台の薬の露天商から、霞百貨店の軒先でカスミ薬局を始めたのがスタート。最初は薬局だったとは驚きでした。

1968年にカスミストアに名称を変更。今年で63年目を迎えています。

守谷に初めてできたカスミは1979年、今のストッカーの場所だったそう。

オレンジのグラデーションで今とはイメージが違いますね。

カスミは多角化していた時代もあり、旅行や本屋さん、焼肉の宝島、ファミレスのココス(ろびんふっと)と知っている名前も。その後、スーパー一本に絞って(株)カスミに商号変更しました。

現在は普段使いのカスミから、お得なストッカー、品揃えが特徴ある高級なブランデまで、いろいろなカスミがあります。

この日は、なんとカスミの移動スーパーがやって来てくれました!

家の近所までやって来てくれる移動スーパーは、近くにスーパーがなかったり、車がなくて買い物にすぐに行けない方など、たくさんの人に役立っています。

移動スーパーは69台あり、市内の45ヶ所を回っているそうです。

カスミのテーマソングが流れて来ると、移動スーパーがやって来たというお知らせです。

野菜や肉、パン、惣菜など約650種類を運んできます。

人気ベスト50があり、一位はなんときゅうり!焼き芋や牛乳も上位にランクインしていました。

みなさん興味津々に移動スーパーを見学。

小さな車にぎっしり詰まっていて、楽しい買い物ができそうです。

最後はカスミの社会貢献についてお話を聞きました。

地域の活性化など幅広い分野で連携する「包括連携協定」を茨城県のほか、16市、11町と締結しています。

また災害時発生時には行政の要請により物資の供給協定を59自治体と結んでいるそうです。

他にも、食品ロスも防げる「フードバンク活動」や家庭内で余っている食品を寄付する取り組みの「フードドライブ」、食料を無料配布する「フードパントリー」と食に関する社会貢献をされています。

また、植樹にも力を入れており、毎年5月に笠間市の愛宕山で植樹活動を実施。

陸前高田の被災地支援もされているそう。

普段、何気なく買い物をしているカスミでしたが、今回はよりたくさんのことが知ることができて、とても勉強になりました。

市民科学ゼミ(第5、6回)

8月のゼミは、みなさんが考えていることを資料にまとめて、現段階でのお考えを発表しています。

今年度、伊藤先生は毎回の参加ではなく、ゼミ生のみの自主活動の日もあります。

第5回は、ゼミ長を中心にゼミ生のみでおこないました。

熱い議論や意見交換ができました。

ゼミ生主催のワークショップなどもおこなう予定なので、学園ニュースでもPRしていきます。

第6回は、お二人からの報告がありました。

地区別のまちづくり協議会と自治会に関する内容や守谷市の交通に関する問題などの

ご報告がありました。

中間発表に向けて、みなさん精力的に活動されています!!

いきいきシニアコース(第6回)

今回は、高齢期のこころの健康づくりをメインに、「高齢期のメンタルヘルス」という演題で、NPO法人メンタルレスキュー協会の小野田奈美先生にご講義いただきました。

小野田先生は、自衛官や地震の被災者など、こころのケアを必要とする方々の支援をされているそうです。

話題的に深刻な話になりそうですが、とても分かりやすく、ご自身の経験を交えながら楽しくご講義くださいました。

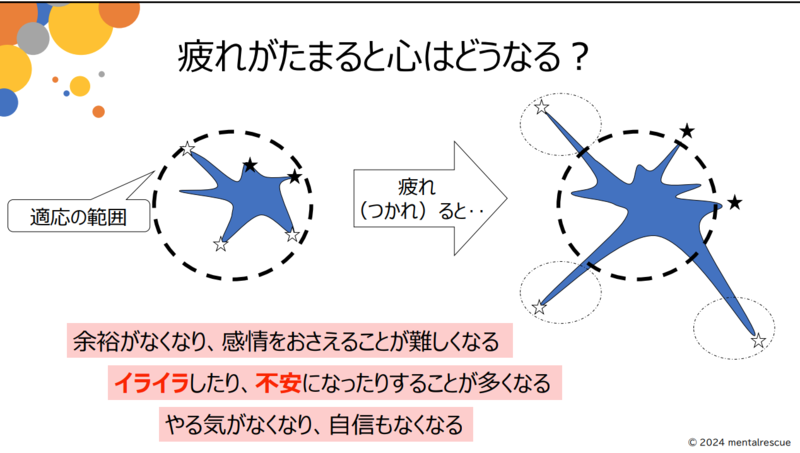

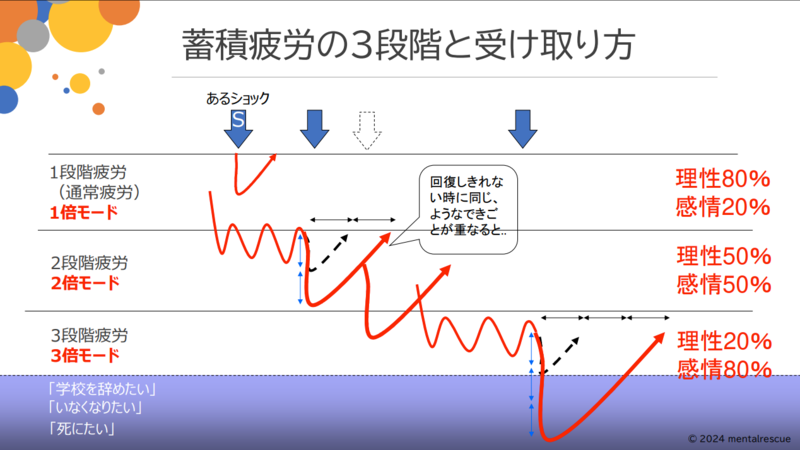

うつ症状は性格特性ではなく、疲れていると誰もがなるそうです!!!

疲れがたまると「イライラ」や「不安」になることが増え、いつもは許せていたことが許せなくなったり、人に対して攻撃的になったりするそうです。

思い当たることは誰でもあるのではないでしょうか?

これは「疲れ」だそうです。

そして、その疲れの段階が深くなればなるほど、回復するには倍以上の時間がかかるようです。

まずは、疲れを感じたら「休養(睡眠)」と「栄養補給(食事)」が大切です!!

これは基本ですね

イチローは毎朝普段使用しているバッドを持って、重いと感じるようであれば、疲れがたまっていると判断し、練習メニューを控えめにしていたようです。

我々も、いつもやっていることがおっくうだな?とか、からだが重いなぁ、と感じたら、「疲れてるよー」というメッセージだと感じ取ると良いかもしれませんね。

日本人は真面目なので、手を抜くことも覚えたいですね

対処法は、睡眠、食事に加えて、「呼吸を意識する」と良いそうです。

背中が丸くなる姿勢は、不安をあおるそうです。

スマフォを見る姿勢もそうですね。

なので、目を閉じて、各自が好きな景色を思い浮かべながら、呼吸をすると良いようです。

ぜひ、みなさんも「いつもの自分と違うなぁ」と感じたら、呼吸をしてみてくださいね

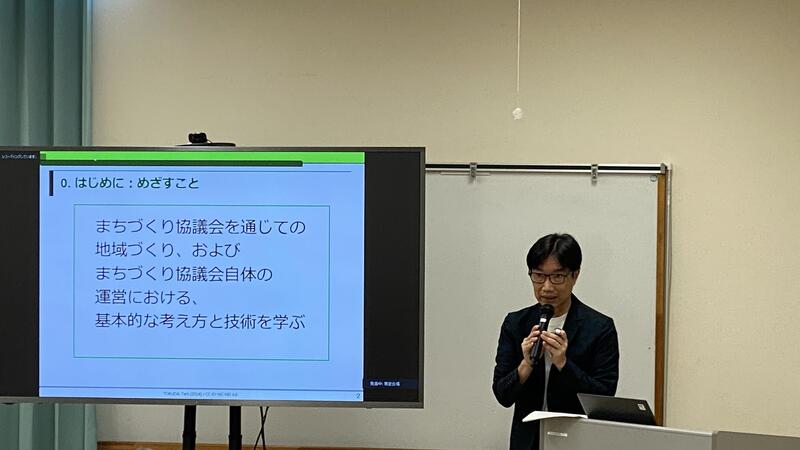

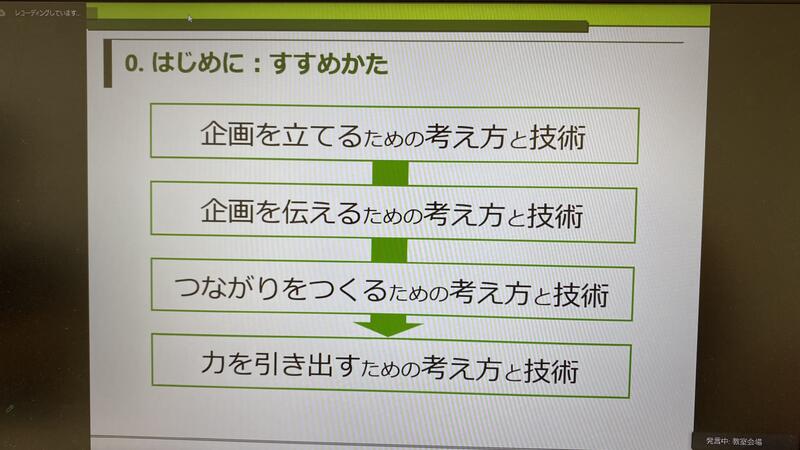

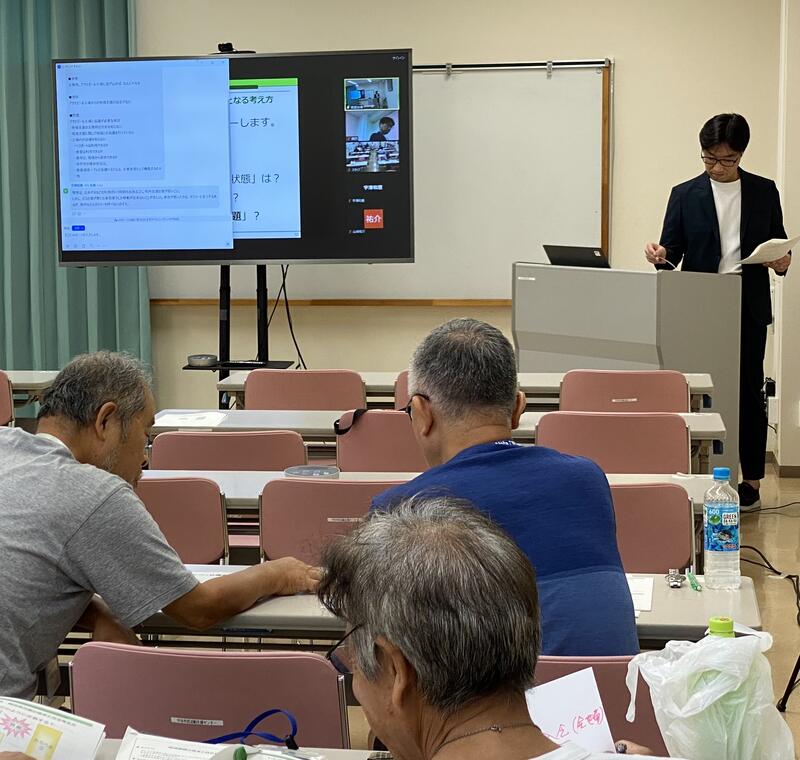

まちづくり協議会コース(第6回)

地域課題の発見と対応推進方法

NPO法人日本ファシリテーション協会 ウニベルシタスつくば 徳田太郎講師による

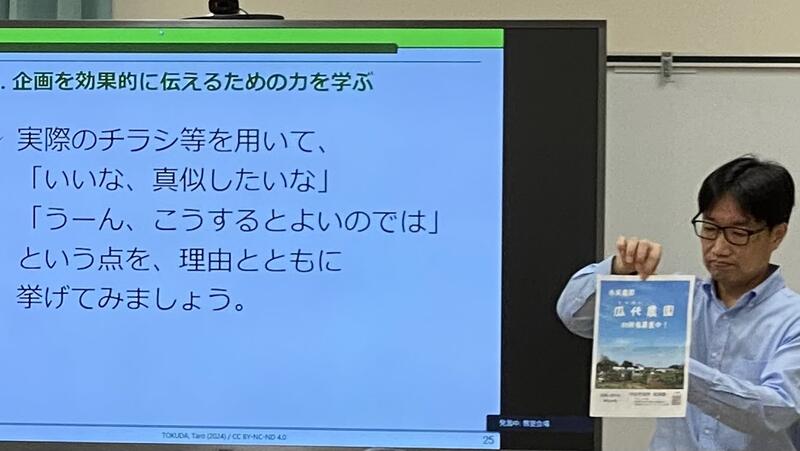

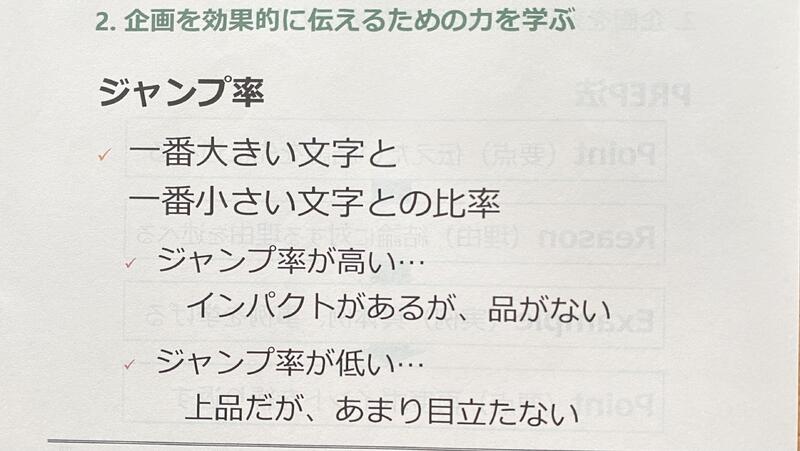

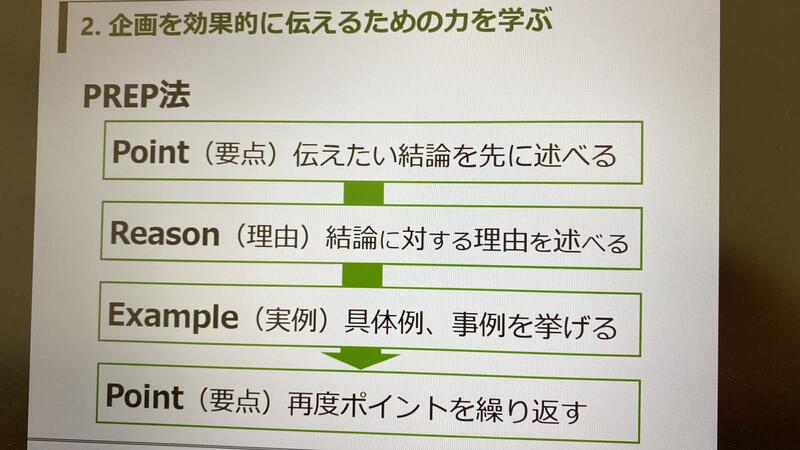

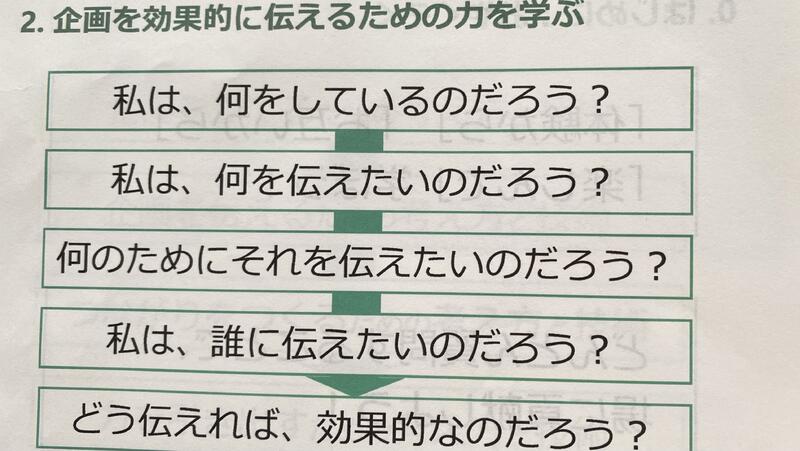

2回目は「企画を伝えるための考え方と技術」

一回目の宿題でした、既存のちらしを用いて、掲載されている内容についての意見交換から始まりました。

誰に、何のために、対象によってどのような工夫が必要か。

伝えたいことを一番上に、写真や色のコントラスト、QRコード、写真を掲載する、等々

学生からの沢山意見が出ました。

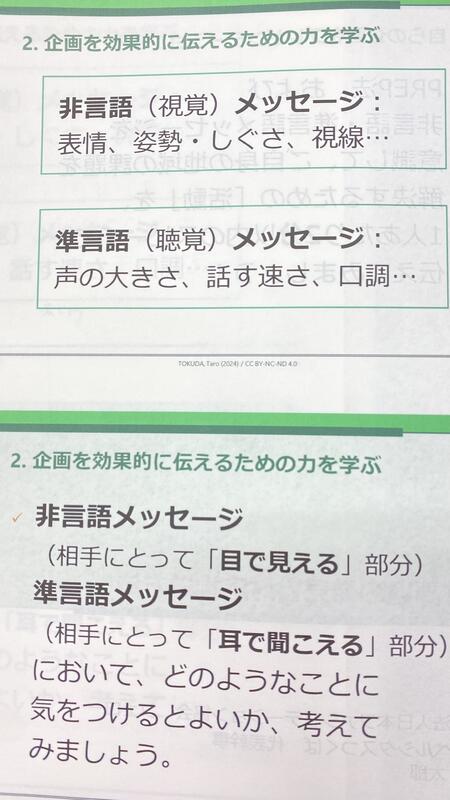

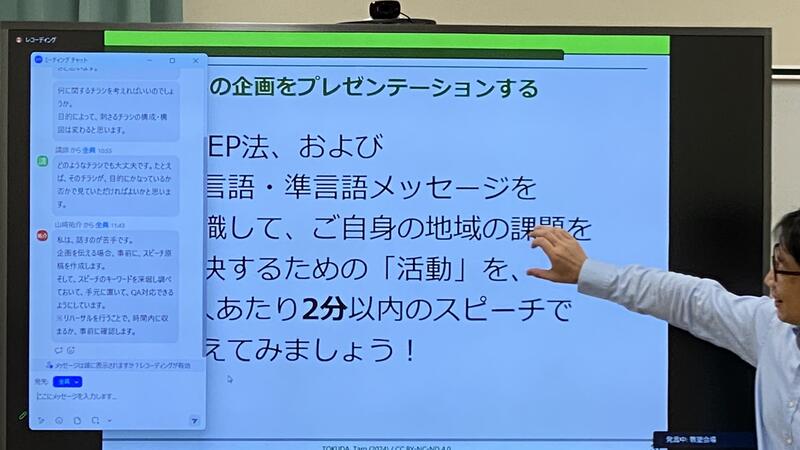

〈自らの企画をプレゼンテーションする〉

先ずは組み立てを考える時間を取ります。伝えたい対象の人を意識して

ふたり一組となり、2分以内のスピーチでお互いに伝えてみましょう。

オンラインの学生はチャットで参加です。

プレゼンを2分間でまとめる、なかなか難しいですね。

3回目講義に続きます。

いきいきシニアコース 第5回

「香りを生活に取り入れよう」

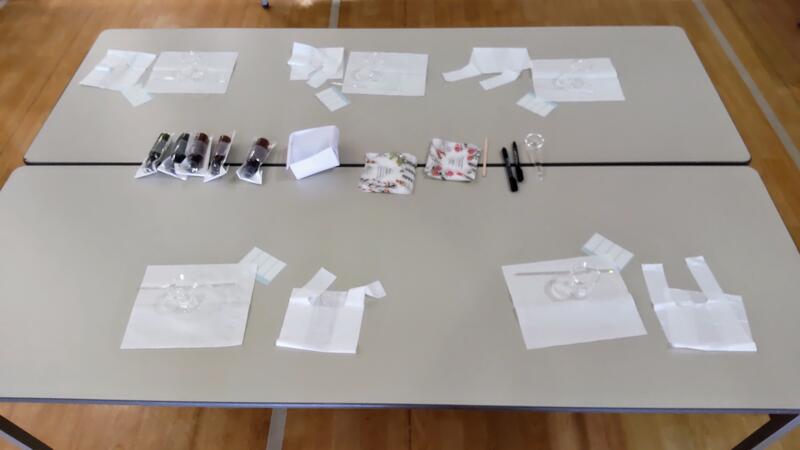

ルームスプレイ、入浴剤つくりについて園芸療法士で市民活動支援センター長の髙橋真美さんの講義と実習でした。

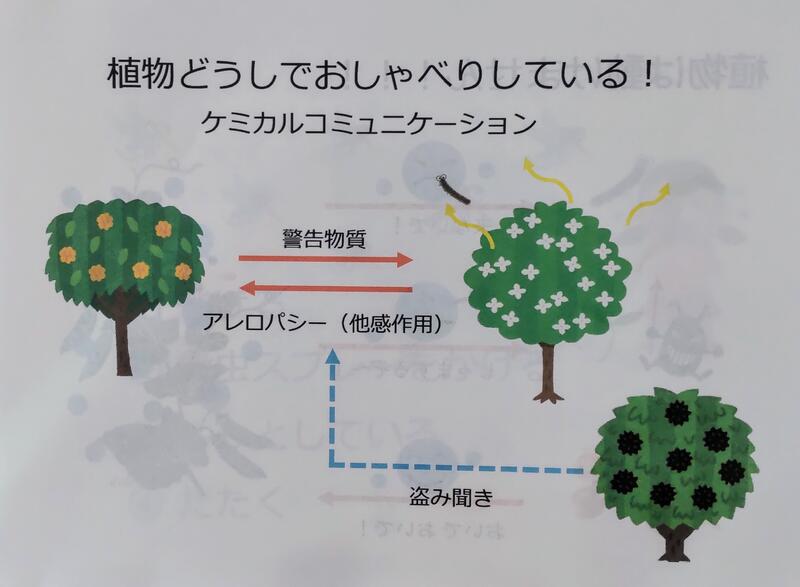

森の中では、植物どうしでおしゃべりをしているそう…

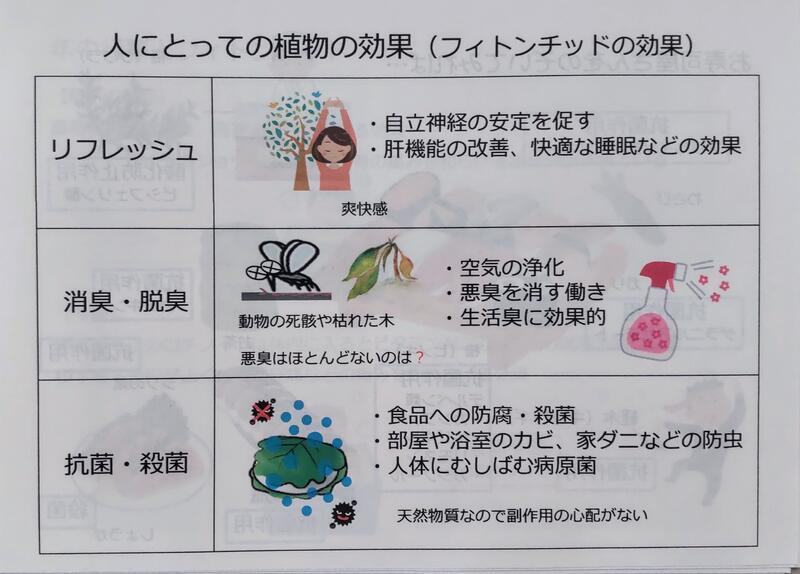

植物には、リフレッシュ・消臭脱臭・抗菌殺菌の効果があります。

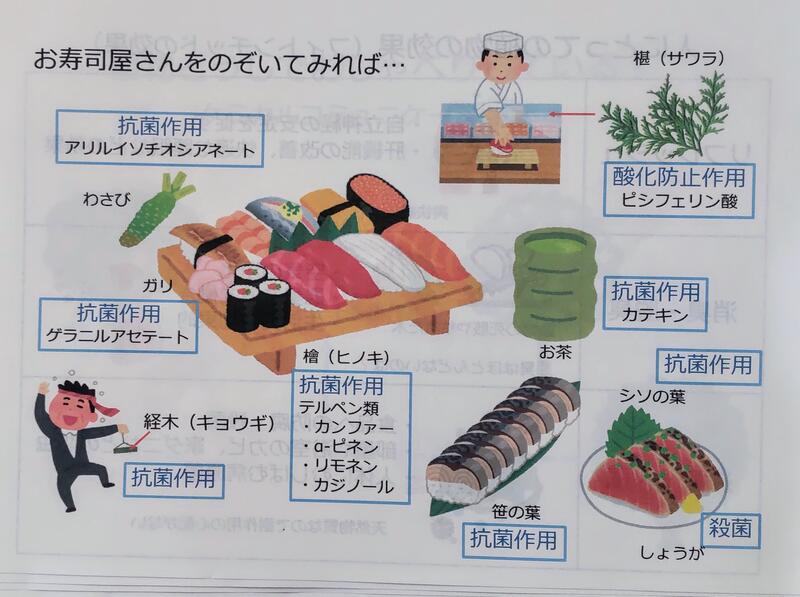

お寿司屋さんを覗くと、植物のさまざまな抗菌作用が活かされています。

そして講義の後には「ルームスプレイ」や「入浴剤」を実際に作成!

受講生はそれぞれのテーブルに分かれて実習を楽しみました。

皆さん家に戻ってから、爽やかな香りと気持ちの良いお風呂を楽しまれたことでしょう(•‿•)

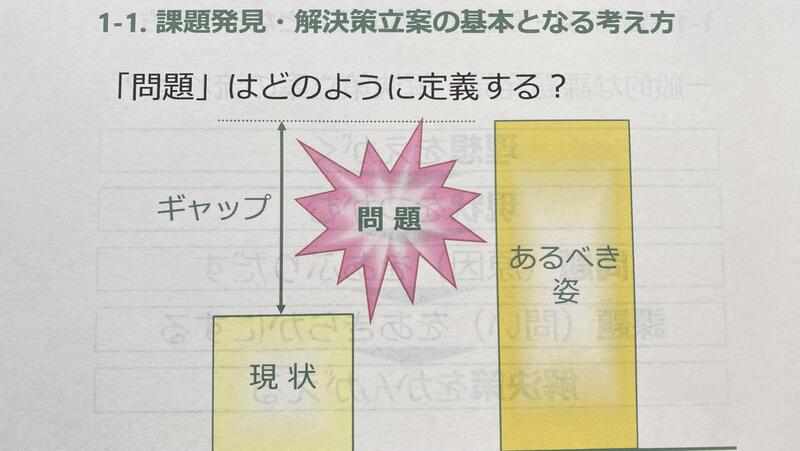

まちづくり協議会コース(第5回)

地域課題の発見と対応推進方法

NPO法人日本ファシリテーション協会 ウニベルシタスつくば 徳田太郎講師による4回にわたる講義

第一回「企画を立てる」ための考え方と技術

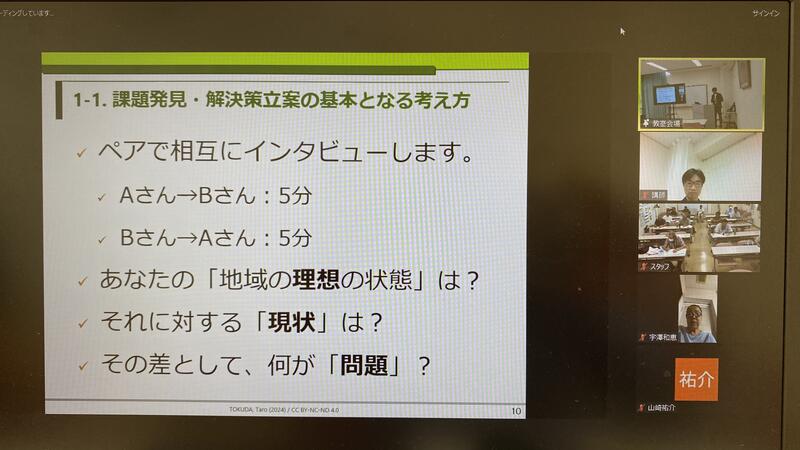

1-1.

今回の講義では学生同士で、インタビュー形式でデスカッションが中心となり行われるとのことです。

ふたり一組となり、先ずはインタビュー5分間相手話しを聞くこと。交代して5分間。

オンラインの学生からはチャットで意見交換がされました。

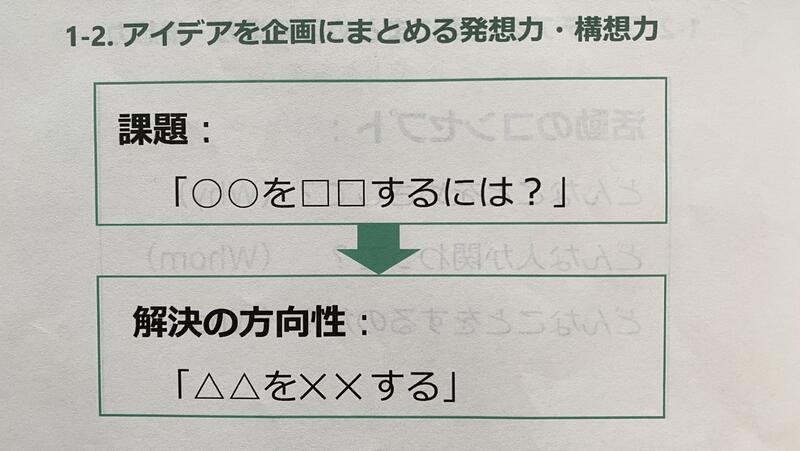

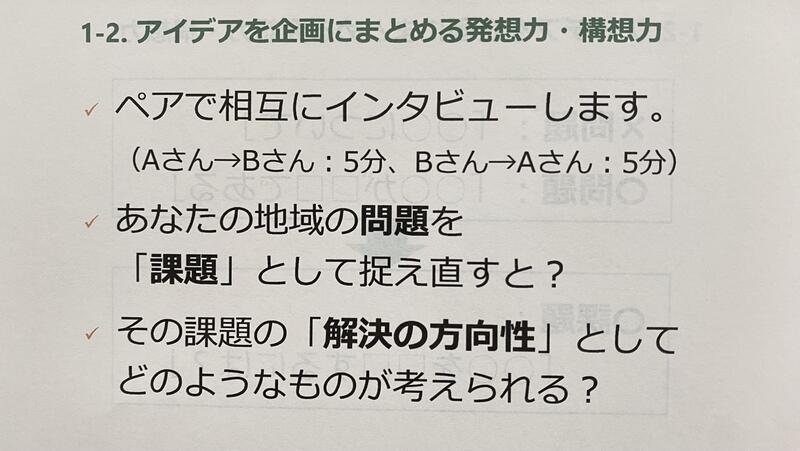

1-2.

例えば、身近なところでは、「ごみのポイ捨てを無くすには」など。

もう一度学生同士でデスカッションです。

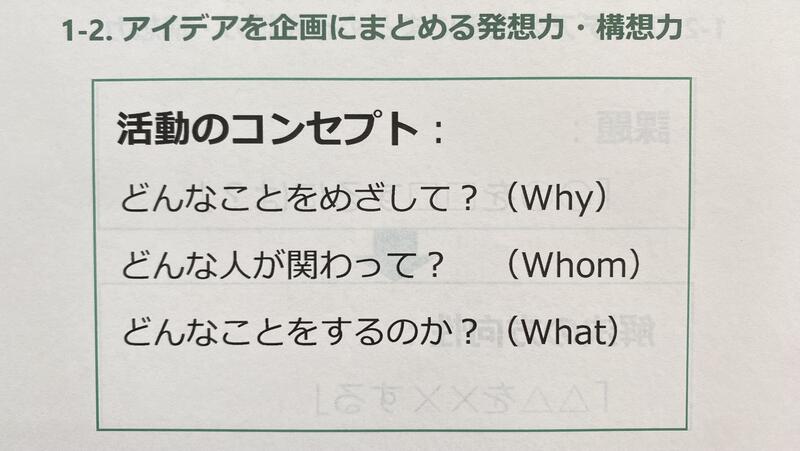

【3つのW】 判断基準に立ち返る。活動のコンセプトを明確にしておく。

次回の宿題

自身の地域の課題を解決するための

「活動」をイメージし、

その活動の「3つのW」を考えてみましょう。

守谷を知るコース 第4回

今回は

「友達に伝えたくなる守谷の楽しみ方」と題して、

ご当地ブロガー Torishin さんから話を伺いました。

まず導入として

「守谷の好きなところは?」

と何人かの受講者さんに聞きました。

続いて、

「その好きなところを

友達に勧めていますか?」

うーん。。。

筆者も心のなかで、いろいろ考えてみました。

最近、年賀状を出す人が減って、特に若者はスマホ等で挨拶を済ませる人が多くなっていますが、せっかく年賀状を出すなら「自分のマチのことをアピール」したいものですね。

「郷土愛」って何でしょう?

先生が受講者に「生まれてからずっと守谷に住んでいる人は?」と尋ねたら一人もいらっしゃいませんでしたが。。

「郷土愛」って、

学校の友だちと遊んだ、悪いことをしたら怒られた、そんなヒトとヒトとの交流の結果生まれる「思い出」が郷土愛を育むのかも知れませんね。

愛着を産む鍵は「コミュニティ」で、新しいコミュニティの形が必要で、町内会はもう古いようです。

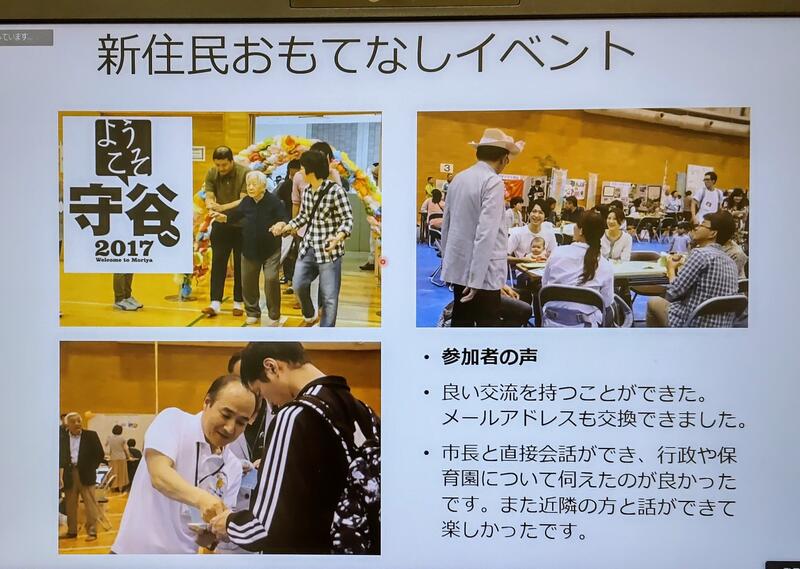

そして守谷には新しく住民になられた方をお迎えするイベントがあります。

この活動については、10月5日の守谷を知るコース「ようこそ守谷へ」の活動紹介で詳しく案内されますので、楽しみにしていて下さい。

公開講座(第2回)

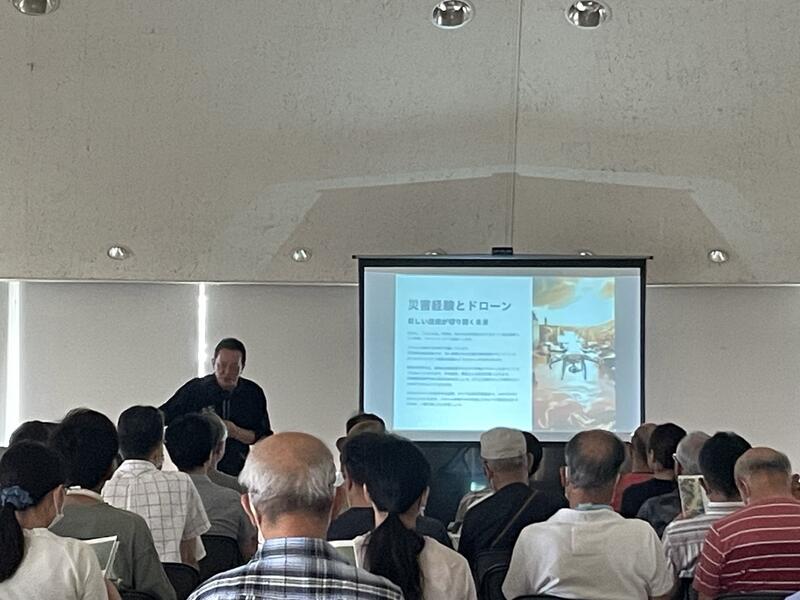

今回の公開講座は、近年の活躍が目覚ましいドローン講座でした。

ドローンの活躍と未来

〜防災・農業・イベントと幅広く活躍するドローンを学ぶ〜

講師はDRONE VISA株式会社 代表取締役の山中直之さん。

ご自身が常総市の水害の被災者であり、その時のリアルな話から講座がスタート。屋根からヘリコプターで救助され守谷に搬送されたそうです。

仮住まいは守谷市内だったということもあり、守谷市にとても感謝しているとおっしゃっていました。

ドローンの名は聞きますが、実際はどんなことに役立っているのか。

今の時期は、農薬散布がメイン。

人が散布すると大変な労力が必要ですが、ドローンで散布することにより80%以上の労力軽減になります。

※農薬散布の大きなドローン

そして、災害の時に大いに役立つドローン。

人が行けない場所もドローンならば行けることができます。

場所の緯度経度が正確で被災者に声がけできて、サーモグラフィーも搭載。

より早く見つけて助けることができるのですね。

また、放水ができるドローンもあるそうです。

現在、常総市やつくばみらい市、下妻市、嬬恋村などと災害協定を結んでおり、いざという時は、小学校や公民館などからドローンを飛ばせるそうです。

協定がない場合は申請してからになるので、一週間ほどかかってから飛ばせるそう。

災害はいつやって来るか分からず、早い動きが大事です。

もっと災害協定が広がっていくと良いなと思いました。

未来のドローンの話も聞かせてくれました。

これから物流にドローンが使われる時代になり、利根川や鬼怒川をドローンが何台も並んで飛んで、ドローンの高速道路のようになるかもしれない。

警備会社がドローンを投入して泥棒が入ったらどこまででも追いかけていく、など想像するとすごいですね。

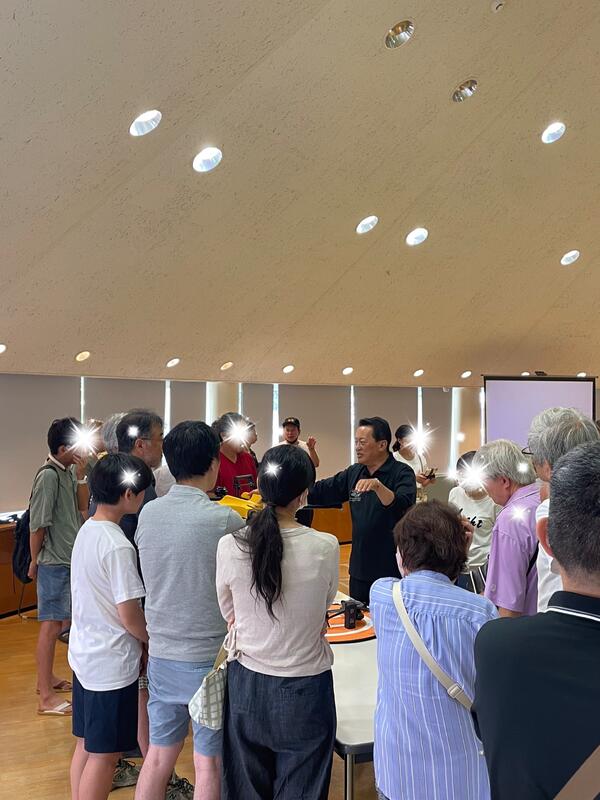

後半は、ドローン体験です。

山中先生のドローン教室の第1期生の子供達がドローンの作文を読んでくれて、子供達が先生となってドローンの操縦を教えてくれました。

最初は遠慮しがちでしたが、皆さん次々とドローンの操縦にチャレンジ。

なかなか実際に見たり、操縦する機会はないので興味津々、質問も多く時間ギリギリまで続きます。

ドローンのすごさと大切さがよく分かり、時おり笑いありの楽しい講座でした!

山中先生は、これからの未来のために特に子供達にドローンを知って欲しいと願っているそうです。